鳩摩羅什譯經與漢語言文字傳播

洪 波

(紅河學院國際學院,云南蒙自 661199)

鳩摩羅什譯經與漢語言文字傳播

洪 波

(紅河學院國際學院,云南蒙自 661199)

在歷史上的漢語國際化進程中,漢語言文字傳播的途徑是全景化的,是伴隨著物質層面、制度層面、精神層面的中華文化向外傳播與擴散的。宗教與語言的關系極為緊密,佛經漢譯成為佛教進入中華文化系統的標志,而后秦高僧鳩摩羅什的譯經對中國佛教思想的發展、對中國以及朝日佛教宗派的形成產生了深遠的影響。華化佛教在傳播過程中促進了漢語言文字的傳播。

華化佛教;鳩摩羅什;譯經;漢語言文字傳播

自公元前3世紀摩揭陀國孔雀王朝阿育王起,印度佛教從南北兩路向外傳播。從印度南部傳入中國云南的傣傳佛教,以小乘佛教為主,屬南傳佛教,其經典為巴利文系統;從印度北部經中亞、西域傳入中國的北傳佛教,以大乘佛教為主,其經典主要為漢字系統;傳入中國西藏、內蒙古等地區的,為北傳佛教中的藏傳佛教,其經典為藏文系統。

佛教傳入中土,從語言文字傳播的角度來說,既是中國佛經經譯的開始,又是中國語言文字生活史上的一次最大規模的語言接觸。“它不是伴隨著民族、操不同語言的人群的接觸而發生的,……是少數僧人和大量的翻譯文獻,及隨之而來的廣泛深入的文獻傳播。”[1]287自東漢桓帝建和元年(147)安世高來華在洛陽譯出《阿含部》等教典35種41卷,到北宋仁宗景佑四年(1037年)經譯沉寂,共890年。這期間漢傳佛教理論家輩出,發生出天臺宗、三論宗、唯實宗、華嚴宗、律宗、禪宗、凈土宗、密宗八宗,最終成為禪、凈合流的中國漢傳佛教。[2]25

在語言文字國際化傳播史上,“字母跟著宗教走”是字母學的一條規律,與世界其他地區的外來宗教傳播不同的是,中國高度的文化和悠久的文字,擋住了印度字母的滲入,佛經漢譯成為佛教進入中華文化系統的標識。漢譯佛教經典以及華化佛教傳播到越南、朝鮮、日本以及東南亞華人社會,形成華化佛教圈。

西域高僧姚秦鳩摩羅什翻譯的或主持翻譯的漢譯佛經對中國佛教思想的發展和華化佛教圈佛教宗派的形成產生了深遠的影響。本文著重討論鳩摩羅什譯經與漢語言文字在華化佛教圈的傳播。

一 鳩摩羅什東來及譯經

西域是佛教傳入中國中介地,甚至是來源地。鳩摩羅什(343(4)-413年),漢譯名為童壽,天竺人[3],出生于龜茲。古代龜茲(今庫車、拜城一帶)是佛教興盛之地,《晉書·四夷傳》記述有:“龜茲國……俗有城廓,其城三重,中有佛塔廟千所。”鳩摩羅什早期活動于龜茲和西域,按《高僧傳·鳩摩羅什傳》的記載,他先學小乘佛教,后得莎車王子傳授《中論》和《百論》,并改宗大乘佛教。公元359~385年間,羅什在龜茲“廣誦大乘經論,洞其秘奧,龜茲王(白純)為造金師(獅)子座,以大秦錦褥鋪之,令什升而說法。”[4]盛傳“有年少沙門鴻摩羅,乃才大高,明大乘學。”[5]前秦符堅仰慕鳩摩羅什聲名,383年派驍騎將軍呂光兵伐龜茲及焉耆等國,他對呂光說:“朕聞西國有鳩摩羅什,深解法相,善閑陰陽,為后學之宗,朕甚思之。賢哲者,國之大寶,若克龜茲,即馳釋送什。”[4]49-50公元385年,呂光滅了龜茲,劫羅什到了涼州。這時苻堅被殺,呂光立國后涼,羅什也就留居其地達十五六年之久,開始了在中原地區的生活。在此期間,羅什學習了中國語言文字,并對中國過去的譯經進行了研究。弘始三年(公元401年),羅什被姚秦第二代姚興請到長安直至弘治十五年(公元413年)逝世。姚興“崇信三寶,盛弘大化,建會設齋,煙蓋重迭,使夫慕道舍俗者,十室其半。”[4]240“……邀請龜茲高僧鳩摩羅什來長安講學譯經,支持法顯赴印度等國取經訪問,轟動一時,遂使長安成為當時全國的佛教中心。”[6]422

佛經漢譯“是佛教傳入中國的起始點,也是佛教中國化的出發點。”[7]佛經漢譯的歷史是悠久的,梁啟超先生說:“故論譯業者,當以后漢桓、靈時代托始。東晉南北朝隋唐稱極盛,宋元雖稍有賡續,但微末不足道矣。”[8]168佛教在初傳期(兩漢至西晉時期)的經譯是私譯,“在道安以前,譯經恒為私人事業”。[9]211東晉以后,“佛教勢力擴張后,帝王奉佛,譯經遂多為官府主辦。”[9]211鳩摩羅什在姚興的支持下,在逍遙園組織了規模宏大的譯場,吸引3000多僧人前來長安跟隨他從事佛經的傳布和翻譯工作。“蓋古人之譯經也,譯出其文,即隨講其義。”[9]210譯場既是經譯場所,又是高僧為僧徒宣講和闡釋佛學經譯的場所,史稱“什門四圣”的道生、道融、僧睿、僧肇即是在譯場聽講、學習、修持而培養出的中土佛學人才。經譯與傳習的結合,使翻譯同時成為佛學傳播方式。

羅什之前的安世高、支婁迦謙采用直譯譯經,“梵客華僧,聽言揣意,方圓共鑿,金石難和”。鳩摩羅什通曉漢語,采用意譯的新經譯方法,“童壽譯《法華》,可謂折中,有天然西域之語趣矣。”“茍叄鄙俚之詞,曷異屠沽之譜?然則糅書勿如無書,與其典也,寧俗。倘深溺俗,厥過不輕;折中適時,斯謂得譯經之旨矣。”[10]周作人對羅什經譯的評價甚高,認為“什法師最有名,那種駢散合用的文體當然因新的需要而興起,但能恰好的利用舊文字的能力去表出新意思,實在是很有意義的一種成就。”“亦并可作古代翻譯文學看也。”[11]

鳩摩羅什長安僧團經譯質佳量大,唐沙門智升撰的《開元釋教錄》刊定羅什共經譯七十四部三百八十四卷,可謂是中國經譯史上的新紀元。現在常用的佛經估計40-50%為鳩摩羅什所譯,其中對漢傳佛教影響極大的經論就有《大品般若經》《小品般若經》《妙法蓮華經》《金剛經》《維摩詰經》《三論》《成實論》《阿彌陀經》等等。

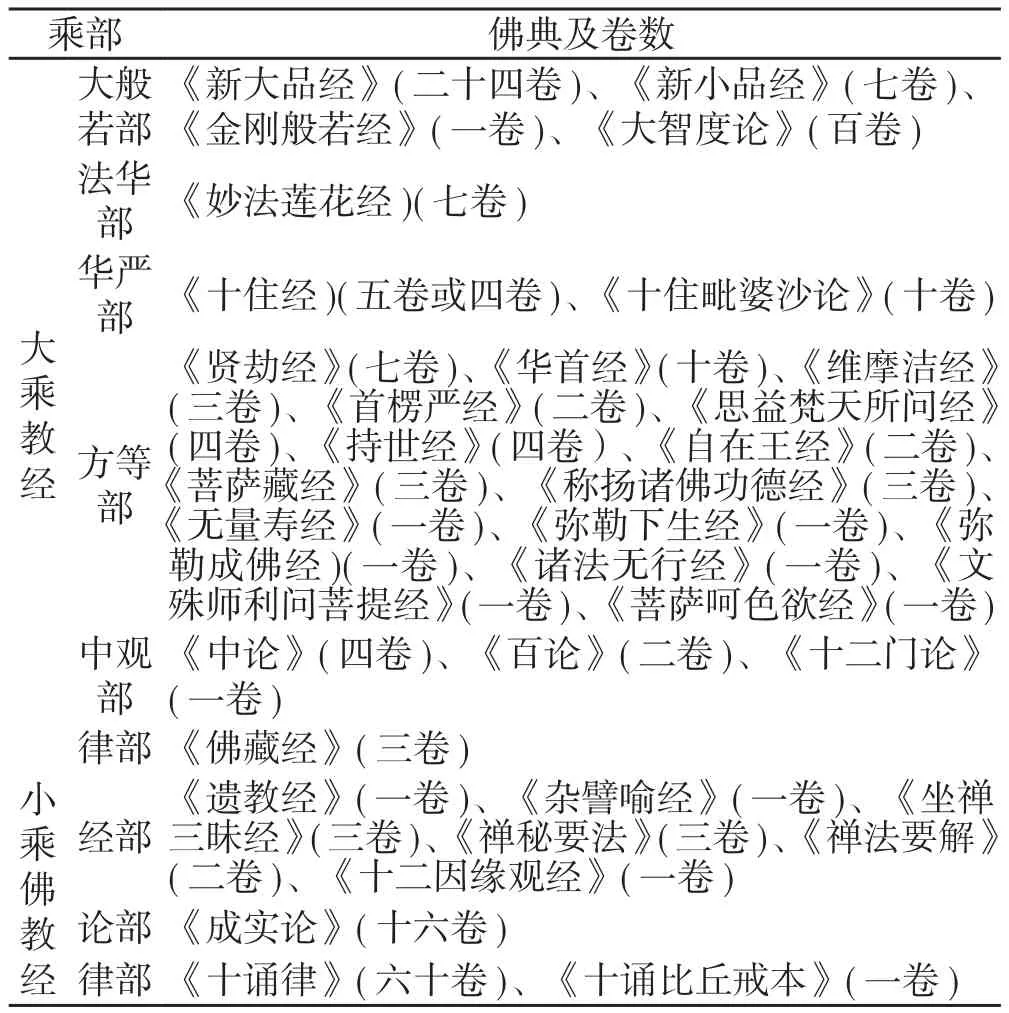

表1 余雷先生整理羅什譯典情況表[12]

鳩摩羅什經譯使中國有了良好的佛經譯本和系統的教義,大乘空宗的思想得以廣泛流傳。鳩摩羅什所重譯或新譯的不同乘部的佛典, 成為中國佛教學派和宗派產生的佛學思想根據。[13]羅什重譯的和新譯的佛教典籍, 成為“中國各佛教學派、宗派用來建立宗教理論體系的重要思想資料”,[14]292促進了后世佛教學派和各宗派的建立和發展,例如,成實宗的主要經典是《成實論》,三論宗的主要經典是《中論》《十二門論》和《百論》,天臺宗的主要經典是《法華經》,中國化禪宗受到《金剛般若經》的較大影響。“漢譯經律論三藏佛典的基本完備,其功績當歸于羅什。”[15]

二 鳩摩羅什經譯與華化佛教宗派及其在東北亞的流布

中國佛教在公元4世紀開始傳入朝鮮半島,公元6世紀經朝鮮半島三國傳入日本,隨著航海技術的提高和中日之間政治、經濟和文化交流的發展,中國佛教宗派先后直接傳入日本。[16]6世紀末至10世紀初,佛教中國化完成,具有中華特色的天臺宗、華嚴宗、法相宗、律宗、凈土宗、禪宗等佛教宗派出現,并對東亞、東北亞佛教產生了重要影響。[17]韓國的佛教是會通中日佛教的結合點。[17]

兒時,我就很喜歡閱讀課外書籍。那時候,家里沒有多余的閑錢購買書籍,于是我便時常與那些家里有藏書的上海知青子女交朋友,目的就為了便于到他們家中借閱書籍。

鳩摩羅什的經譯《妙法蓮華經》《大智度論》《中論》《大品般若經》《小品般若經》《維摩話經》《成實論》《金剛經》《阿彌陀經》等,在日本佛教常用佛典中占有最大的比重,影響深遠。

天臺宗是中國最初成立的佛學宗派,以鳩摩羅什譯的《法華經》《大智度論》《中論》等為依據,創宗者是智顗(538—597年)。陳朝時有高句麗僧人般若到金陵師從智顗,新羅僧人玄光、緣光分別師從慧思和智顗,但是,天臺宗未能傳到朝鮮。9世紀初,日本僧人最澄(767—822年)入唐師從天臺宗六祖湛然學習天臺宗教義,回國后創辦了日本的天臺宗。11世紀末,新羅僧人義天到中國學習天臺宗教義,1089年創辦了朝鮮的天臺宗。

依據羅什翻譯的《中論》《十二門論》及提婆《百論》三論,吉藏(549—623年)創立了三論宗。吉藏《大乘玄論》卷1云:“攝山高麗(僧)朗大師,本是遼東城人,從北土遠習羅什師義,來入南土,住鐘山草堂寺,值隱士周颙,周颙因就師學。”日本僧人安澄《中論疏記》卷1云:“高麗國遼東大朗法師,遠去敦煌郡曇慶師所,受學三論。齊末梁始,來入攝嶺山也。” 推古天皇三十三年(625年),吉藏的弟子高麗僧人慧灌傳三論宗入日本,成為日本三論宗的始祖。出生于吳國曾師從吉藏的福亮,入唐留學歸國后成為日本三論宗第二傳。大寶元年(701年),智藏的弟子道慈入唐師從元康修習三論宗,歸國后成為日本三論宗第三傳。日本三論宗的三傳都在大唐修習佛學,自然修習羅什的經譯,較好地掌握漢語言文字。

成實宗,主依《成實論》。唐代傳至日本,但漸歸沒落。高麗的慧慈、慧觀,百濟的慧聰、觀勒法師等,皆通《成實》三論,百濟的道藏撰有《成論疏》十六卷。在日本,因成實宗與三論宗同時傳入,因而多附于三論宗而共習之。圣德太子曾就學于慧慈、慧聰、觀勒法師等,作三經疏,以《成實論》為法相的入門。

13世紀時,日本天臺宗僧人日蓮(1222—1282年)根據天臺宗所依據的《妙法蓮花經》開創日蓮宗。日蓮推崇羅什經譯《法華經》,奉其為至高經典。

三 鳩摩羅什譯經與華化佛教圈漢言漢字傳播

中華文化向朝鮮半島、日本列島以及南亞諸國的傳播,是以漢字和漢文典籍擔當文化傳播的載體。佛教在中國的發展以其經譯成為佛教融入中華文化系統的標志。在很長時間內,朝鮮、日本、越南佛教使用的是漢語佛經,中國是翻譯經典,朝、日、越是抄寫經典。華化佛教在傳播過程中,漢譯佛典也促進了漢語言文字的傳播。鳩摩羅什經譯對漢語言文字的國際化進程有著巨大貢獻。

漢語言文字國際化使用與東亞、東北亞邦國的漢文書籍(漢籍)的輸入密不可分,其中包括了中國化佛教經籍的流布。唐代書籍編撰業發達使得漢語言文字對外傳播進入鼎盛時期。日本遣唐使團入唐學習的學問僧、學問生以及請益生、請益僧歸國時把大量的漢文典籍和佛教經譯帶回日本。據日本學者統計,至唐代為止,日本有中國典籍1800余部,18000余卷,而且隋唐時之經史子集各部均有,大致已攝取隋唐時代宮廷藏書之一半。[18]316日僧玄昉,一人即帶回經論1076部,合計5048卷。[19]10

華化佛教圈僧人的漢語言文字載體的佛教經義著作,體現了漢語言文字傳播的成果。以日本為例,智光(709—?)著有《般若心經迷義》和《無量壽經論釋》。唐貞元年間,日僧最澄入唐求法,他在臺州臨海縣龍興寺凈土院抄取“天臺智者大師所釋大乘經等,并所說教跡,及第二、第五、第六祖等傳記,并別家抄等”,總計一百二十部,三百四十五卷。《傳教大師將來臺州錄》《大正藏》冊55,頁1057]最澄除了抄寫《摩訶止觀》《法華玄義》《法華文句》等外,尤其著有《守護國界章》《顯戒論》《法華秀句》《內證佛法血脈譜》等。最澄的弟子圓仁(794—864)著有《法華跡門觀心絕對妙釋》《金剛頂經疏》及《入唐求法巡禮行記》等。又如朝鮮義天開創了“東海天臺宗”,他收集的經論編撰成《新編諸宗教藏總錄》,又稱《義天錄》,在佛學史上有很高的史料價值。

更具有表現鳩摩羅什經譯對漢語言文字國際化使用傳播貢獻的是日本圣德太子,篤信佛教的圣德太子常為天皇、皇室及臣僚講羅什經譯《法華經》《勝鬘經》等,公元607年(推古15年)為《妙法蓮華經》《勝鬘經》《維摩經》三經作注,書名《三經義疏》,即《法華義疏》《勝鬘經義疏》、《維摩經義疏》。其中的《法華義疏》是圣德太子的真跡,是現存的日本最早的書籍,在日本書法史上也是非常重要的筆跡。

經籍回流和僧人入華傳教,是漢語言文字國際化使用的參照。自唐安史之禍,特別是武宗滅佛、五代離亂之后,佛教各宗的文獻資料大都喪失殆盡。以天臺宗為例,宋建隆元年(960年),高麗僧人諦觀入宋,使天臺宗“一宗教文復還中國”,由此中國天臺宗逐步走上“中興”之路。開寶元年(968年),漕使顧承徽舍宅為寺請高麗僧人義通為傳教院開山,敷場教觀,屢建講席,直至端拱元年(988年)。高麗僧人諦觀和義通兩人,一個為中國天臺宗典籍的失而復得建立了不朽業績,一個為宋代天臺宗的振興培養了不可多得的人才。按照天臺宗的家譜,義通被尊為第十六代組,門下弟子中以知禮最為上首,繼為第十七代祖。[20]

高麗僧人入華為蒙元皇室抄寫佛經和講經,體現了漢語言文字的傳播成果。佛經抄經是佛教徒的一種大功德,佛教徒把抄經當成修功積德的最好功課。元世祖喜好施財寫經,后嗣諸帝、后妃、諸王、貴族也崇尚寫經,并且喜愛楷字勻整精美的高麗僧人寫經。元世祖和成宗兩朝向高麗國征求寫經僧。至元二十七年(1290年),元世祖詔令高麗遣送寫經僧抄寫金字《大藏經》。高麗立即派沙門惠永率領100名寫經僧到達大都,住進慶壽寺,花了一年的時間,抄成一部金字大藏。高麗僧人惠永兼通法華義理,抄經期間還應大都萬安寺堂頭的邀請宣講《仁王經》。[21]

漢譯佛經加速了漢語言文字的國際化使用。鳩摩羅什的經譯和譯場是佛教文化與中國文化交流的巨大工程,也是中國歷史上第一次大規模的外來文化與本土文化的碰撞、交融,具有重大的文化意義和歷史意義。

從本文的角度來看,鳩摩羅什的佛經漢譯既是中華佛教文化發展的過程,也是促進漢語言文字國際化使用的過程。在歷史上的漢語言文字國際化進程中,漢語言文字傳播的途徑是全景化的,是伴隨著物質層面、制度層面、精神層面的中華文化向外傳播與擴散的。華化佛教或稱漢地佛教的形成,體現的是中國吸納不同文化的融合能力,是歷史上的中國在精神文化層面引領東亞東南亞文化的體現。華化佛教傳播漢語言文字只是眾多漢語言文字傳播的路徑之一,研究華化佛教的傳播流布對當代漢語言文字文化走向世界有啟示意義。

[1]再談中古譯經與漢語語法史研究[C]//遇笑容,曹廣順,祖生利.漢語史中的語言接觸問題研究.北京:語文出版社,2010.

[2]李尚全.漢傳佛教概論[M].東方出版中心.2008.1.

[3][梁]會稽嘉祥寺沙門[Z]//釋慧皎.高僧傳:卷一.湯用彤,點校.

[4][梁]譯經中?鳩摩羅什傳[Z]//釋慧皎.高僧傳:卷二.湯用彤,點校.

[5][南朝梁]僧枯.出三藏記集?比丘尼戒本所出本末序:卷十一[M].北京:中華書局,2002.

[6]張曉華.佛教文化傳播論[M].北京:人民出版社,2006.

[7]韓煥忠.佛教中國化的形式和內容[J].青島科技大學學報(社會科學版),2002.

[8]梁啟超.佛學研究十八篇[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[9]湯用彤.漢魏兩晉南北朝佛教史:上冊[M].北京:中華書局,1983.

[10]贊寧.宋高僧傳[M].范祥雍,點校.北京:中華書局,1987.

[11]周作人.苦口甘口[M].北京:北京十月文藝出版社,2012.

[12]余雷.龜茲名僧鴻摩羅什與佛教文化傳播[C]//“絲綢之路與龜茲中外文化交流”學術研究會論文集,2010.

[13]方立天.鳩摩羅什:影響中國佛教思想發展至深至廣[J].中國宗教.2001(1).

[14]任繼愈.中國佛教史:中[M].北京:中國社會科學出版社,1993.

[15]鐮田茂雄.鳩摩羅什對東亞佛教史的影響[J].世界宗教研究,1994(2).

[16]楊曾文.鳩摩羅什的譯經與日本佛教[J].佛學研究,2004.

[17]黃心川.韓國佛教的發展過程及其與中國的雙向交流[J].中國文化研究,1995.

[18]朱紹候.中國古代史:上[M].福州:福建人民出版社,2001.

[19]喻松青,張小林.清代全史:第六卷[M].沈陽:遼寧人民出版社,1991.

[20]何勁松.論韓國僧人在中國佛教史上的地位和作用[J].當代韓國,2002(4):30-32.

[21]張言夢.元代來華高麗僧人考述[J].內蒙古社會科學(漢文版),1999(4):36-42.

[責任編輯賀良林]

Buddhist Scriptures Translations by Kumarajiva and Chinese Literal Communications

HONG Bo

(International College, Honghe University, Mengzi 661199, China)

As for the Chinese internationalization in history, the approaches of Chinese Literal Communications we re panoramic, which spreaded along with the Chinese culture communication at the material level, institutional level and spiritual level. The religion holds a tight relationship to the language, the translation of Buddhist sutras symbolizes the e ntering of Buddhism into Chinese cultural system, and the Buddhist Scriptures translations by Kumarajiva has left a farreaching impact on the development of Chinese Buddhist thoughts as well as the formation of Chinese, Korean and Japanese Buddhist sc hools. The Chinese Buddhism promotes the communication of Chinese language and characters.

Chinese Buddhism; Kumarajiva; Translation of Buddhist sutras; Chinese Literal Communication

H195

A

1008-9128(2017)01-0063-04

10.13963/j.cnki.hhuxb.2017.01.018

2016-07-11

洪波(1966-)男,云南蒙自人,碩士,教授,研究方向:對外漢語。