模糊的界線

胡弦

我祖父祖母的墳上沒有枸杞,那上面長滿了野草。

祖父去世得早。他在世的時候,獨居。我們跟祖母在一起生活。他和祖母一輩子不合,分居了二十多年。即便如此,偶爾碰面的時候,仍會爭吵。死后,卻是合葬。

關于親人的人生,我們是被動的階段性的見證者,往往要等到他們去世以后,我們才會用冰冷的手撫摸他們的一生,這時才發現,許多地方是缺失的。我們的手會在他們生命的某個段落中陷入虛空。

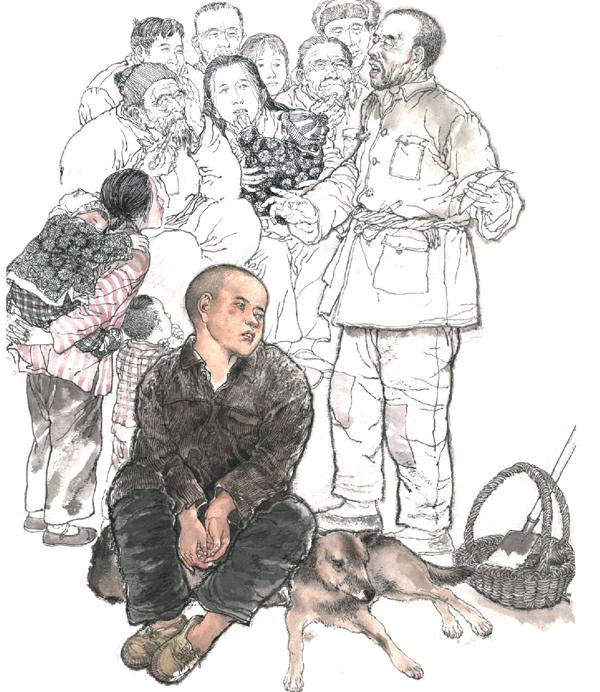

祖父不關心我和弟弟妹妹,甚至不怎么認識我們。他獨自住在村外的屋子里。他個子很高,眼花,背個糞筐閑逛,或者到鄰近的村子里說書。他說書的時候,我在下面聽。我一邊聽著他的聲音,一邊在心里想:這個人就是我爺爺。他說書休息的間隙,有人指著我告訴他:“這個是你的大孫子。”他“哦”了一聲。我已經長到了六歲,但他不認識我。我是在他的視線外長大的。他伸手摸了摸我的頭。我覺得跟他的距離是那么遠,親情像微弱的煤油燈光,恍惚,不確定,但他仍從一個很遙遠且渾濁的地方伸出手來,準確地找到了我。

在祖父的前半生中,我是個局外人。我從村里人的回憶中,能瞥見這個身材高大的國民黨軍官穿著呢子軍服來到村子里時的情形。記事以后,從他跟祖母爭吵時被多次提及的一個女人的名字里,我瞥見一點他從前隱秘生活的影子。“說過多少次了,人早死了!”他咆哮著。但祖母不相信。那是怎樣的一個女人呢?在他們的爭吵中,有時死去,有時又活了過來。

生與死之間,存在著一條什么樣的界線?把兩個世界分開,同時又是把兩個世界連在一起。那么多的時候,它為什么老是模糊不清呢?

我還想起了另外一個面目模糊的人——我的外婆。她在我母親出嫁之前就死去了。她去世時,只是個妻子、母親,而等到我出生后,她變成了外婆。在另一個看似靜止的世界中,仍然有時光在流動,并使她的身份不斷被改變。

祖父死于嚴重的哮喘病,這個一輩子強梁的人,要風要雨、要威嚴、要女人,臨死的時候,想要一口活命的空氣,卻沒有如愿。他死后,祖母又活了十二年。在去世的前幾天,她說她夢見了一只老虎。我父親悄悄告訴我:“你爺爺屬虎。”我有些愣怔,難道祖父還沒有真正死去,而是躲在了什么地方,向這個世界繼續索要他想要的東西?隨后的幾天,祖母陷入昏迷,靈魂仿佛真的去了另一個世界。偶爾清醒的時候,倒像是從遠方返回,來看我們最后一眼。

他們的墳墓修得很好,在這里,風吹著田野,安靜得像沒有了時間,仿佛前世的恩怨早已消歇。但后來有一年清明去上墳時,父親喝多了酒,告訴我:“你奶奶屬龍。”我遽然一驚,覺察到他心中的動蕩。我聽了他的話,再望望眼前這抔黃土,心中如沸。原來,死去的人也未必能得到安息,黑暗中,龍鱗閃光,老虎也一直醒著,命定的傷痛,在那里也許一直了猶未了。

墳墓,往往是生命在這世間的最后一個物象。但它并不能久存,總有墳墓在變成良田,連石碑也被人搬走,丟棄,使原來的地方變得了無痕跡,逝者只剩下一個在親人口中偶爾被提及的名字。但到最后,他們的名字也會被遺忘。他們跟這個世界相連的線,就仿佛真的斷了。

因為是從外地遷來的住戶,祖父的墳是我們在那個村子里埋下的第一座親人的墳。那墳,在冬天的麥地里是枯黃的,到了夏天,就變成了耀眼的碧綠。這種綠,在夏初金色的麥浪中尤其刺眼。十多年前,我教書的學校離家不遠,麥收時節常回家幫忙。有一年割麥的時候,父親在祖父的墳前站立良久。后來,割麥割出去老遠,他回頭看見不知從哪里跑來的一只羊在啃食墳上的青草,就要我停下來把那只羊攆開。

對于祖父,父親一直是愧疚的,認為自己沒有盡孝,他守著一份撕裂的親情,無法顧全。我體會到他的深意,去攆羊。我走到墳頂上,把那羊踢走,舉目四望,發現站高了些,竟能看到很遠的地方。布谷鳥在天上鳴叫,汗水在皮膚上滑動,而麥浪在大平原上洶涌,收麥人的身影在麥浪里時隱時現。村莊和墳丘,像綠色的小島。我突然有些震驚,那無邊的麥浪像無邊的時光,正向遙遠的天邊滾動,活著的人和死去的人,都在承受著它的拍打。

麥浪洶涌,被拍散的一切還會重新聚攏嗎?在溽熱的光陰中,有多少人鼻子發酸,在用痛苦而堅硬的往事磨鐮?

也是在十多年前,我發現離同學王建設的墳不遠處又添了一座新墳,后來才聽說,那是我另一個同班同學王美娟的。她死時二十多歲,因為和鄰居的宅基地糾紛,上訪失敗,還因為丈夫酗酒,有外遇……她喝下半瓶農藥,在村里的衛生所折騰了大半夜,沒救活。

相對于苦難的人生,死亡真的是一種解脫嗎?或者,有人想用死亡帶走一部分病痛,讓這個世界上的苦難不至于過分擁擠?

兩個人的墳相距不遠,串個門,也許用不到三分鐘。但他們的死相距了二十來年,他們能否在另一個世界相逢?如果相逢,還能否相識?

有許多次,我都默默地祈禱。我愿他們相逢——死過的人,不會再有第二次死亡。我愿他們能認出對方,并且擁有在人間從未得到過的幸福,或者,一個是兒子,另一個,做他善良的母親。

(馮國偉摘自江蘇鳳凰文藝出版社《永遠無法返鄉的人》一書,何保全、于泉瀅圖)