蔣介石倚重的秘密政治團體

——父親鄧文儀組建力行社的前前后后

鄧元玉

蔣介石倚重的秘密政治團體

——父親鄧文儀組建力行社的前前后后

鄧元玉

鄧文儀(1906-1998,湖南醴陵人),黃埔軍校第一期畢業,為“十三太保”、蔣介石的核心親信之一,22歲就被擢升為少將,可以說是蔣介石身邊最親近的人之一,建立起戴笠之前的國民黨情報系統,推動秘密組織“力行社”并任書記長。本文為鄧文儀的女兒鄧元玉的回憶和講述。

鄧文儀

1931年12月中旬,蔣介石在內外交迫的情況下被迫下野。下野后,蔣反思其失敗的原因,“是由于余不能自主”。而“本人無干部、無組織、無情報”,又是導致“不能自主”的要因之一,表明蔣對各級黨部的組織能力及其對蔣個人的忠誠懷有疑慮。他迫切感到有必要在國民黨之外,另建一支更忠于他個人并值得信賴的新的政治力量。恰當此時,以滕杰等人為首的一批黃埔門生正在醞釀成立一個擁護蔣介石的秘密政治團體。這和蔣的意圖自然不謀而合。

蔣介石在成立會上出了兩道題

當時,黃埔畢業生滕杰、蕭贊育從日本留學回國,經過深思之后,擬訂了一套計劃,建議以黃埔為骨干,秘密建立一個堅強的組織。

中央黨部軍人部主任秘書曾擴情看過這份計劃后,大為贊賞,拍著胸脯對滕杰說:“實獲我心!”曾擴情約了十幾位精心挑選的黃埔畢業生,包括我父親鄧文儀在內,聚餐商討。父親成為這些最初的十幾位核心人物之一,因為他是蔣介石的秘書,是眾多湖南籍同學里的高級官員,同時又有一個具有影響力的書店(父親自己集資籌辦的拔提書店),兼有出版、發行的功能。

到了第三次餐會時,人員已增至40多人,全是黃埔前6期的畢業生。

當時“九一八”事變已爆發,大家群情激憤到了極點,決定正式成立籌備處。推滕杰做籌備處書記,父親的拔提書店借出300塊銀元,當作活動經費。他們租了一幢木屋二樓的三間房間,作為集會辦公處所,康澤住在樓下掩護,并接受賀衷寒的建議,將該組織命名為“三民主義力行社”。之后,蔣介石主持參加了多次談話會。

1932年2月底,力行社成立會議在南京黃埔路勵志社的一個客廳里舉行,會場座位排成馬蹄形。蔣介石在早上8點準時到達,坐在對著馬蹄口的座位主持會議。

會議開始時,由蔣介石致辭約一個小時,說明成立力行社的意義及進行程序。接著,由與會成員投票選舉力行社的主要任職人。投票后,滕杰將選票封好,交給父親帶回,請蔣介石做最后核定。蔣介石當場出了兩道題:“論俾斯麥的鐵血政策”與“試述合作社之意義”。要大家回去各選一題寫篇文章,次日交卷。第二天,蔣介石根據投票結果、文章內容,及平日對每一個人的認識,綜合起來進行評定,然后才給每個人分配任務。

鄧文儀與三女鄧元玉

又過了一天,大家在同一時間、同一地點繼續開會。會中,蔣介石宣布13人為力行社干事,滕杰、賀衷寒、康澤為常務干事。滕杰兼任書記,康澤兼任組織處長,父親鄧文儀兼任訓練處長,桂永清兼任軍事處長,戴笠任特務科長,李一民任總務處長;另有5人為檢察會成員,周復任檢察會書記。

旋即舉行成立宣誓儀式,這一天是1932年3月1日。

力行社開始的第一年非常民主,所有政策、人事都經由大家討論議決,蔣介石雖然擁有最后裁決權,但他很尊重干事會,自己有意見時,也只說是“建議”。有時蔣介石的意見并不被采納,甚至在開會時當面爭執,蔣介石卻從不以社長的地位做裁決,只表示:“我比你們年長二十多歲,經驗較你們豐富,你們應該聽我的。”

10月初,滕杰和蕭贊育曾為社務事寫了一份報告,里面有一句話,說蔣介石有時“喜怒無常,是非不明”。事后,蔣介石同大家見面時,只是詼諧地說:“你們人窮氣大。”來年,在干事會中,蔣介石又一次提起這件事。

力行社一度發展到50多萬人

力行社的最高使命是要實行三民主義,同時執行“先安內再攘外”的政策。力行社的人事與活動都是在極端秘密的情況下進行的,一切活動都有適當的掩護,例如要招生、訓練干部,就以軍委會招收訓練政工干部為名;情報工作就用中委會調查統計局的名義,以政府的情報人員面貌進行。

父親是力行社的核心人物,同時又要忙著委員長侍從秘書的新工作,辦理招待來賓及負責聯系黨政軍干部,力行社書記因此可隨時通過父親晉見蔣介石。當蔣介石離開南京時,所有重要公文,包括與力行社的通信,都由父親經手。1932年到1933年,蔣介石任用師長和軍與師的參謀長,也都是由父親來審核、推薦。1933年到1934年年初,就連軍長的任命,也改由父親審核、推薦。

開始一段時間,力行社成員總數約300人,最高核心組織是13人的干事會,所謂“十三太保”即指力行社的13名高級干部。干事會的常務干事最初是3人,后來增加到5人。書記(后來稱書記長或總書記)一職由社長蔣介石在常務干事中指定,是干事會的秘書長和執行長。滕杰為第一任總書記,父親是第六任書記長。干事會下分設組織、宣傳(也叫作“訓練”)、軍事、特務、總務等五處。高層的核心組織,不僅外人,連低層和外圍的會員都不知道。

力行社由三個不同功能、不同名稱和彼此相對獨立的層級組織所構成。頂層是“三民主義力行社”,是最高決策和指揮層;第二層包括兩個組織,即“革命軍人同志會”和“革命青年同志會”,為承上啟下的決策執行層;第三層是“中華復興社”,直接領導群眾執行決策的階層。在“中華復興社”之下,還設有一些外圍團體,如“民族運動委員會”“中國童子軍勵進會”“西南青年社”“中國文化協會”和“忠義救國會”等。這些外圍團體實際構成了力行社的第四層。

由于戰時的特殊情況,力行社十分注意保密,即使在內部也一樣。除了13名干事外,同志會不知有力行社,復興社也不知有同志會。同時從中央到基層分為四級,中央是總社,省級是分社,縣級是支社,區級是小組;學校等特殊行業也都有代號組織。從外向內看則是多邊無定,從內向外看,則環環相扣。力行社的這些措施都是為了嚴守秘密。

力行社社員的吸收采取層級遞進制,先入“中華復興社”,次由“中華復興社”社員提升為革命同志會會員,再由革命同志會會員晉升為“三民主義力行社”社員。組織內部只有縱向聯系,而無橫向聯系;只有自上而下的集權,沒有自下而上的民主;只有上層組織成員領導和指揮下層組織,而下層機構的成員除干部外,不知有上層組織的存在。

力行社的整個組織,包括青年同志會、中華復興社的人數,最后達到50萬以上。在短短的6年間,其組織無形中控制了整個中國,在以后的中國社會一直余波猶存。

據力行社成員回憶,在1932年上半年,無論國家大小事情,蔣介石多與力行社商酌,備為咨詢。力行社一度成為參與國家最高決策的機構。但從1932年下半年開始,蔣介石對力行社的態度逐漸發生了改變。在蔣介石看來,力行社干部最大的問題是“幼稚”。力行社成員后來的回憶表明,在1932年下半年以后,蔣對力行社的態度由高度信任漸趨于冷淡。力行社與蔣的關系,亦由一個參與決策的組織逐漸轉變為一個純粹的決策執行組織。

1933年1月,蔣介石訓令力行社的職責是:“一鋤奸商,二除漢奸,三誅反動。務以實行而代宣傳。”蔣介石還親自擬定力行社誓詞:“服從領袖,實行主義,嚴守紀律,執行命令,盡忠職務,保守秘密,如有違犯,愿受極刑。”力行社越來越趨向于專門從事特務、情報和暗殺的組織。

滕杰晚年對力行社的所謂歷史功績曾做如下論述:“力行社存在6年間,擔負了當時國家最高決策‘安內攘外’中的‘安內’任務。這項任務千頭萬緒,但總體來說可分為‘國家統一’及‘國家改造’兩大類工作。”所謂“國家統一”工作,系指解除中共及其武裝以及地方軍閥兩大勢力問題。“國家改造”任務,具體包括國民軍訓運動、新生活運動、國民義務運動和國民經濟建設運動。

長久以來,力行社被引稱或誤稱為“藍衣社”,那時意大利的黑衫黨和德國的褐衫隊風行世界,“藍衣社”的名稱因此較易被群眾接受。不僅是名稱,力行社組織的性質也多被誤解成“法西斯極權組織”或“特務恐怖組織”。

當初,力行社對干部的要求是遵守紀律、服從命令、埋頭工作、不惜犧牲,以傳統儒家的精神來完成總理遺志,完全沒有一絲法西斯的意味。可是,后來力行社組織日漸龐大,不免多少帶有些極權作風,所以又被稱為“藍衣社”,并被大家認為是“法西斯”“特務”組織。

我的大哥鄧元忠認為,各種有關文件從未出現過“藍衣社”這個名稱。蔣介石在關于力行社的訓話檔案中,也從未用過此一名詞。而父親在書稿、談話里,也完全沒有用過“藍衣社”。所以大哥認為,還是應該稱為“力行社”才對,因為它的全名是“三民主義力行社”。可是,大概是為了方便起見,大家仍然采用“藍衣社”這個名稱。

父親接任書記長不久即遭解散

1936年8月下旬,蔣介石處理完兩廣事變后,即回南京。那時力行社兼復興社的書記長劉健群,留在廣東負責協調廣東的軍政工作,蔣介石派父親擔任書記長。雖說兩年前劉健群生病時,父親曾一度代理他的工作,但對這居于高級領導地位的重任,父親仍深感意外和惶恐,只有勉力以赴。

當時力行社的工作,以加強組訓全國青年等作為工作重點。父親對這些工作很有興趣,也頗有經驗。他一到任,就悉力請求黨社干部精誠團結、和衷共濟。蔣介石也派陳立夫為復興社指導員,多方協助。當時與工作密切關聯的有:康澤主持的“剿匪”別動隊及特別訓練班工作;潘佑強、杜心如主持的國民軍訓工作;賀衷寒、袁守謙主持的政訓工作;桂永清主持的教導總隊;酆悌、劉健群主持的軍校政訓及交通訓練;劉詠堯、趙范生主持的童子軍;戴笠、鄭介民主持的情報特務工作;滕杰、蕭贊育、李一民、顧希平、干國勛、倪文亞、吳兆棠等都是組訓宣傳的主要高級干部。

1936年12月12日,西安事變發生。當天下午4點,父親接到西安力行社負責人的電報,同時特務處情報機關也報道領袖在西安蒙難,但細節不詳。父親以力行社書記長的名義,決定于當晚8點召集全體力行社與復興社干部緊急會議。

當時他冷靜地分析,認為事不宜遲,非要立即動員軍隊不可。當時軍事委員會主管參謀作戰的軍事首長都已經在西安,無人負責調兵遣將。父親于是冒昧做主,以團體負責人名義發了兩封急電。其一是發給駐陜西漢中的第五十一師師長王耀武,告訴他西安發生事變,領袖蒙難,希望他立即率部隊開往西安、咸陽,與第十三師師長萬耀煌聯系(會合圍攻西安);第二封電報是發給駐防潼關與洛陽之間的第二十八師師長董釗,說明情況,要他的部隊迅速進占潼關,以應付變亂。

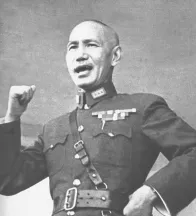

蔣介石

這項決定當晚經干事會通過,然后報告軍政部。孰料父親又一次采取完全超越其職權而且比中央政府更快的果斷行動。盡管他是忠于黨國,熱愛領袖,所作所為皆出于善意,用心良苦,但這次他卻將付出沉重的代價。

蔣介石從西安脫險回到南京后,有人開始大肆飛短流長,造謠誹謗,在報上散布謠言,認為主戰的各派發動陸、空圍攻西安,動機是想迫使張學良、楊虎城兩人危害領袖,圖謀少數人升官發財。父親、賀衷寒、何應欽的個人動機,更是受到眾多的指責和質問。

1937年2月起,國共開始談判,進行國共第二次合作。力行社在西安事變中擅自調動軍隊,將秘密團體凌駕于黨國之上的行為,增強了蔣介石的警覺和不安。蔣介石迅速解散三民主義力行社與中華復興社,同時也取消黃埔派和陳立夫的青白社,以免派系間的沖突和勾心斗角。

父親是力行社的重要發起人,蔣介石的這個決定,對父親無疑是個極大的打擊。他一直認為,力行社在6年中,為中華民國和國民黨立下了不朽的功勛,寫下了光輝燦爛的篇章。

1937年3月29日,力行社、復興社、青白社、陳誠的干城社等組織都宣布結束,合組為“三民主義青年團”(簡稱“三青團”),致力于號召全國青年參加抗戰建國,并鞏固國民黨內部團結。蔣介石兼任三青團團長,陳誠為書記長。

6月初,復興社在武昌開會,正式結束,并決議復興社成員可轉入三青團。很多參加武昌集會的干部同志都痛哭流涕,為革命建國前途擔憂、悲痛。

附注:鄧文儀隨蔣介石敗走臺灣后,曾任臺灣省黨部主任委員、“行政院”內務部政務次長等職,負責實施臺灣“土地改革”及“地方自治”;晚年積極籌建臺灣“中華黃埔四海同心會”并擔任會長,主張和平統一中國;臺灣解嚴后,鄧文儀先后受鄧小平、江澤民之邀,赴大陸參觀訪問。1998年在美國去世。

(責任編輯:亞聞)

(郵箱:2003xyw@163.com)