創投持股的中小板上市公司IPO效應及其影響因素分析

石泓+張躍東

摘要:研究旨在檢驗我國創業投資持股的中小板上市公司IPO效應的存在性并分析影響這一現象出現的主要因素。筆者運用配對樣本t檢驗和多元回歸分析的方法,將創業投資持股的中小板上市公司作為研究對象,分析各因素如何影響IPO效應。結果顯示,我國創業投資持股的中小板上市公司確實存在IPO效應,股權集中度、公司所處地域和募資規模三者與創業投資持股的中小板IPO效應之間存在正向顯著性影響,產權比率與之存在反向顯著性影響。

關鍵詞:中小板上市公司 IPO效應 創業投資持股

一、引言

IPO效應是指上市公司在首次公開發行(IPO)股票后經營業績存在明顯下滑趨勢的現象,IPO前后公司業績明顯的大幅波動將嚴重影響我國資本市場持續健康發展。現有研究成果證實,在發達的資本市場中確實存在IPO效應,但我國中小板上市公司是否同發達國家資本市場一樣存在IPO效應還有待檢驗。對中小板市場中重要參與者的創業投資來說,其通過持有股權的形式為中小企業提供資金支持,對中小企業的發展起到了巨大的促進作用,但同時也可能引發中小企業業績變動等問題。因此,有必要選擇我國創業投資持股的中小板上市公司為對象,研究其在IPO前后的業績變動趨勢,對改善IPO效應狀況具有重要意義。

二、指標選取

有關IPO效應檢驗的實證研究中,各學者選擇的指標不盡相同。首次提出美國資本市場存在IPO效應的Jain.B.A 和 Kini.O兩位學者選擇的檢驗指標是總資產凈利率與經營現金流量比率。國內學者黃品奇等(2006)在研究中使用了凈資產收益率的指標檢驗了IPO效應的存在;杜傳文(2010)等則是使用了相對指標檢驗了IPO效應的存在性;丁鑫(2004)在研究香港市場IPO效應的存在性時則選用了總資產毛利率和總資產凈利潤兩個指標。雖然指標選取不盡相同,都達到了研究目的,但是指標的選取還存在一定的不足,凈利潤率類的指標雖然是財務指標中最重要的,但由于凈利潤是扣除所得稅后的凈額,不同行業的所得稅率也不盡相同,因此選擇凈利潤作分子并不合理;此外,以凈資產作為分母可能會因創業投資持股導致公司股權價值被高估而夸大IPO效應的程度。

因此本文在綜合考慮后選擇資產息稅前收益率(ROA)和經營活動現金資產比率(OCF/A)作為實證指標,一方面資產息稅前收益率剔除了所得稅的影響,可以有效反映公司的競爭實力和發展能力,另一方面經營活動現金資產比率則考慮了股權價值高估的問題,以使公司獲利能力得到更好的反映。

三、實證分析

(一)IPO效應存在性檢驗

1.數據來源。我國中小板市場創立于2004年,至今已有10余年時間。為使研究結論更加全面有效,考慮以近年創業投資持股的中小板IPO公司為基礎選取數據,要求樣本所在年份必須滿足需要有上市前后各兩個完整年度的財務數據,便于比較IPO前后財務業績變動趨勢。因2013年我國暫停IPO的審核,且在2014年上市的公司,其IPO后兩年(2015、2016)的數據暫未發布,在考慮數據可獲得性的基礎上,將樣本界定為2010—2012年間有創業投資持股的中小板IPO公司,研究三年間中小板上市公司IPO前后兩年(包括IPO當年,樣本數據的時間跨度為2008—2014年)的財務業績變化趨勢。為降低研究誤差,將樣本中涉及金融地產業和公共事業類的樣本剔除,因為這兩行業公司使用的核算準則不盡相同,不具可比性。

因此,本文選擇2010—2012年間在中小板IPO并存在創業投資持股的173家公司作為研究樣本,研究三年間中小板上市公司IPO前后兩年的財務業績變化趨勢。所有數據均來源于清科集團私募股權投資大數據平臺和深圳證券交易所公開披露的信息,下文不再贅述。

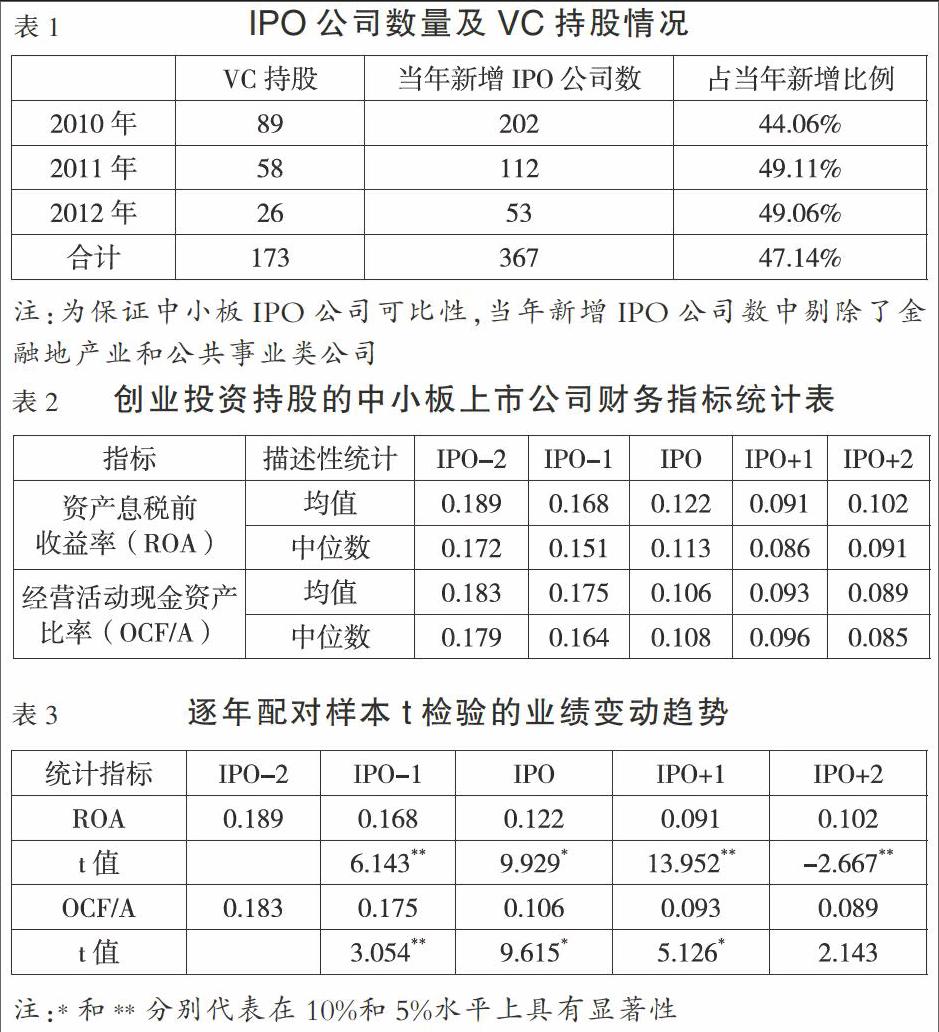

2.樣本分析。從IPO年份的角度來看,中小板市場中有創業投資持股的公司有173家,占中小板三年IPO公司總量的47.14%。具體情況如表1所示。

可以看出,我國中小板創業投資持股的IPO公司所占比例略低于無創業投資持股的公司,但并不明顯,不到6%,說明隨著中小板的成熟,有VC持股的公司呈現不斷增長的態勢,并將持續下去。

3.描述性統計。選取樣本按確定的指標進行匯總后,運用描述性統計的方法,逐年比較中小板公司IPO前后(IPO-2、IPO-1、IPO、IPO+1、IPO+2)的業績變化情況,檢驗是否存在IPO效應。指標的統計匯總情況如表2所示。

4.實證檢驗。(1)配對t檢驗。逐年配對樣本t檢驗是將中小板公司IPO前后的樣本數據進行相鄰各年的比較(IPO-2/IPO-1,IPO-1/IPO,……),可以從每年t值是否呈現顯著性變化的角度分析IPO效應的存在性。表3詳細展示了逐年配對樣本t檢驗的有VC持股的中小板公司業績變動趨勢。

從表3各年統計指標均值的比較可以發現,ROA指標在IPO前后出現V型趨勢,IPO前后各年間存在顯著的相關關系,自IPO-2年至IPO+2年出現顯著下滑,其中從IPO當年至IPO+1年顯著性水平較高,下滑形勢明顯,至IPO+2年出現了小幅上漲。而OCF/A指標在IPO前后出現整體下滑趨勢,指標自IPO-2年至IPO+1年間存在顯著相關關系,并在幾年間顯著下滑,IPO+2年雖然呈現下滑態勢,但t值并不顯著。(2)檢驗結果分析。①ROA指標在IPO前后出現V型趨勢,各年間均值存在顯著的相關關系。究其原因,可能由于公司在IPO前的投資行為致總資產的水平不斷增長,指標分母擴大,而投資行為并未達到獲利周期,分子縮小,導致IPO+1年前的各年指標業績顯著下滑。至IPO+2時,之前的投資開始實現收益,IPO+2年出現小幅回升的態勢。②OCF/A指標在IPO前后各年間出現整體下滑,出現L型趨勢,除IPO+2年外,各年間均值存在顯著差異。這可能是由于指標均值與上一年度的均值差異較小,樣本公司在IPO+1年已逐漸適應了資產規模增加和無創業投資扶持的現實,并正為改善自身經營活動而付諸努力。

綜上所述,我國創業投資持股的中小板上市公司確實存在IPO效應。

(二)影響因素分析

仍采用上面的兩個衡量企業業績變動的指標在IPO前后兩年的變動幅度作為被解釋變量,解釋變量數據來源取自樣本公司招股說明書和年度財務報告。

1.股權集中度。一般認為,大股東的持股比例與代理成本之間存在反向變動關系。但在我國中小板IPO公司中往往存在“一股獨大”的結構。為了募集資金,大股東往往不顧及其他中小股東的利益,對公司IPO前的業績進行粉飾,代理成本此時相應提高,在IPO后出現業績惡化的風險。為此,本文提出假設:

H1:股權集中度與IPO效應呈正向關系。

2.產權比率。產權比率是負債與權益的比例,反映債權人和股東之間的關系。產權比率的大小,可以反映出公司的舉債能力,比率越大,舉債能力越強,說明公司在IPO前具備的資本結構和盈利能力獲得了銀行等機構的認可,經過第三方機構的評價,在IPO后出現IPO效應的可能性較低。為此,本文提出假設:

H2:產權比率與IPO效應呈反向關系。

3.所處地域。由于我國區域發展存在較大差異,導致創業投資往往選擇將投資對象集中在東部發達地區。該地區中小板公司IPO后可能獲得較大發展潛力,從而降低IPO效應。為此,本文提出假設:

H3:所處地域區位優勢與IPO效應呈反向關系。

4.募資規模。選取這一變量的主要原因:具有創業投資持股的中小板上市公司在IPO籌集的大量資金的使用效率直接影響IPO效應。若籌集資金的規模超過了正常需要的規模,則公司大量資金處于閑置狀態,公司會為此付出超額的資金持有成本,直接導致IPO后因資金使用效率不足產生的業績下降的現象。為使變量更精確地反映情況,本文基于前人研究經驗,選用變量時采用相對指標,用IPO募資總額/公司上市當年年初總資產來衡量募資規模。為此,本文提出假設:

H4:募資規模與IPO效應呈正向關系。

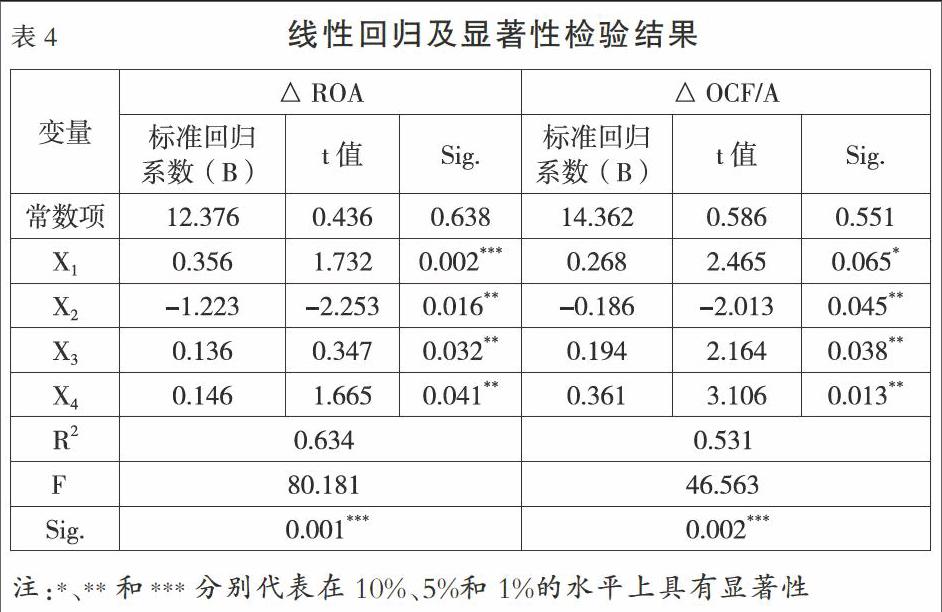

根據已選取的解釋變量,構建多元回歸模型如下,運用SPSS 17.0計量分析軟件,分別對以ROA和OCF/A兩個指標在IPO前后兩年的變動幅度為基礎的被解釋變量進行回歸分析,探究上述解釋變量是如何影響我國中小板上市公司IPO效應的。

△ROA=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+μ (1)

△OCF/A=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+μ (2)

模型中,△ROA表示IPO前后資產息稅前收益率的變動情況,△OCF/A表示IPO前后經營活動現金資產比率的變動情況。X1表示IPO當年第一大股東持股比例;X2表示IPO-1年產權比率;X3表示所處地域,華北、華東、華南地區的中小板IPO公司定義為1,其他地區定義為0;X4表示IPO當年募集資金占上年總資產的比。β1、β2、β3、β4為回歸系數;α為截距;μ為殘差項。回歸結果如表4所示。

從表4可以看出,兩個被解釋變量與解釋變量的相關關系基本一致。兩個模型的擬合優度R2值分別為0.634和0.531,表明模型可解釋的方差占總體的63.4%和53.1%,擬合度較高,總體解釋能力較好;從F值和顯著性水平可以看出ROA的F統計量為80.181,總體顯著性水平為0.001,OCF/A的F統計量為48.563,總體顯著性水平為0.002,說明回歸模型整體在1%的水平上具有顯著性。

從單個解釋變量的回歸系數和顯著性檢驗來看,第一大股東持股比例和募資規模與兩模型的被解釋變量呈正向變動關系,產權比率和被解釋變量呈反向變動關系,這與原假設一致,接受原假設;但所處地域與被解釋變量呈反向變動關系,拒絕原假設。究其原因可能是由于創業股權投資機構林立,其持股的短期行為促使這些地區的中小板IPO公司為滿足創業投資機構的需求在業績報告上做手腳,使IPO后的業績大不如前,產生IPO效應。另外,客觀來說,也可能由于這些地區的中小企業起步較高,難以維持IPO之前的高速增長,產生IPO效應。

四、結論與建議

實證分析表明,我國創業投資持股的中小板上市公司普遍存在IPO效應,股權集中度、公司所處地域和募資規模三者與創業投資持股的中小板IPO效應之間存在正向顯著性影響,產權比率與之存在反向顯著性影響。IPO效應產生的根本原因還是由于我國資本市場還不成熟,監管機制不健全導致的。因此,本文根據實證研究的結果,從以下兩方面提出改善IPO效應的建議。(1)強化公司內部股權制衡關系。保持稍高的股權集中度對我國中小板不成熟這一現狀而言具有一定優勢,但應當增加股權間的制衡關系,而不是一股獨大,缺乏制衡。較為理想的解決方案應是適當增加其他性質的股東的持股比例,積極引入創業股權投資這類新興投資主體。可以考慮適當分散第一大股東的持股比例,其他股東可通過回購等方式將分散的部分股權納入名下,使其持股比例合計達到或超過第一大股東的持股比例。這樣能夠在內部形成股權制衡,起到相互約束的效果,防范大股東持股比例過高導致IPO效應發生風險。(2)落實創業投資引導基金政策。應當充分落實創業投資引導基金政策,以現階段國家提出的供給側結構性改革為契機,積極引導具有潛在投資需求的民間創投機構進入市場,特別是引導中西部非發達省份大力發展創業投資項目,放大財政資金的杠桿效應。與此同時,對于東部發達地區創業投資持股的中小板上市公司IPO后業績增長速度放緩的趨勢,政府部門也應當加大對科技類創投機構的引導力度,充分發揮供給側改革的科技要素支持力度。政府還應該對具有投資價值,但投資風險不確定性較高的項目給予資金支持,適當降低對引導基金的收益需求,給予民間創業投資機構一定的風險補償,以提高其投資的積極性,特別是在引導創業投資向中西部欠發達地區的投資過程中,使有較強發展潛力的公司真正獲得資金支持。

參考文獻:

[1]Jain B.A,Kini O.The Post-Issue Operating Performance of IPO Firms[J].The Journal of Finance,1994,49(5).

[2]胡丹,馮巧根.信息環境、審計質量與IPO抑價——以A 股市場2009—2011年上市的公司為例[J].會計研究,2013,(2).

[3]李琳子.我國上市公司IPO效應問題研究[J].商業會計,2016,(14).

[4]黃品奇,蔣力.我國IPO公司財務績效分析[J].統計與決策,2006,(11).

[5]杜傳文,葉乃杰.中小企業板IPO效應研究——基于創業投資的視角[J].浙江社會科學,2010,(11).

作者簡介:

石泓,女,東北農業大學經濟管理學院教授,博士;研究方向:會計理論與實務。

張躍東,男,東北農業大學經濟管理學院碩士研究生;研究方向:會計理論與實務。