周代天命論的道德轉化及其審美導向

王世巍

(武漢大學 哲學學院,湖北 武漢 410072)

周代天命論的道德轉化及其審美導向

王世巍

(武漢大學 哲學學院,湖北 武漢 410072)

天命論作為儒家重要的思想觀念,其實萌芽于夏商時期。天所具有的威嚴性和“命”的初始含義——命令——的結合,使得天命論思想自其一開始就具有至高的權威性和政治特征。從夏朝的“天用”、“天之罰”到商代的“帝令”,再到周代的“皇天無親,惟德是輔”,天命最終完成了道德的轉向,從而也就為原始儒家思想的出現奠定了基礎。

夏商周;天命;道德轉化

一

歷史學界一般都認為夏朝是中國歷史上第一個真正的國家政權,然而在其建立的標志上尚無一致論斷。《史記·夏本紀》開篇便言:“夏禹,名曰文命。禹之父曰鯀,鯀之父曰帝顓頊,顓頊之父曰昌意,昌意之父曰黃帝。禹者,黃帝之玄孫而帝顓頊之孫也。”這說明夏禹與五帝之首——黃帝,實為同族。《左傳·哀公七年》有言:“禹合諸侯與涂山,執玉帛者萬國”。一部分歷史學者據此認為,夏王朝正式建立的標志就是大禹所主持的涂山之會。然而也有研究者指出,大禹其時應仍然只是部落聯盟首領。按照歷史學家夏曾佑的意見,《左傳》所言之“萬國”其實是指眾部落,“夫古國能如是之多者,大抵一族即稱一國,一國之君,殆一族之長耳”。[1]

目前已知的關于夏朝的文獻資料極其有限。《逸周書·度邑》、《國語·周語上》、《水經·巨洋水注》對夏朝國土范圍、都城有一些只言片語式的間接記載*《逸周書·度邑》言“自洛汭延于伊汭,居易無固,其有夏之居”;《國語·周語上》言“洛竭而夏亡”;《水經·巨洋水注》言“太康居斟尋,弈亦居之,桀又居之”。。就其朝代起止時間來說,古本《竹書紀年》曰:“自禹至桀十七世,有王與無王,用歲四百七十一年。”這個說法得到了大部分學者的認同。近年來考古學家對位于河南偃師夏朝故都所在地的二里頭文化遺址的不斷發掘,為我們了解夏文化提供了重要的實證、物證。考古工作不僅在遺址內發現了用于進行日常祭祀的宗廟性建筑,以及供奉祖先,進行某些特殊祭禮大典的宮殿,也發現了一些與祭祀內容相關的,刻畫在陶器上的陶字符[2-3]。

此外,也有研究者進一步指出,從城郭建制發展歷史角度來看,二里頭夏朝故都遺址已經展現了“雙城制”*作為基本屬于“宮城”性質與職能的“單城制”的史前城址(即“早期城市”),隨著方國、邦國時代地域的擴大、人口的增加,方國、邦國之間的進一步聯合、兼并,而形成“王國”。作為方國、邦國“單城制”的“城”,已不適應作為王國政治統治中心、經濟管理中心、軍事指揮中心、文化禮儀活動中心“都城”的需要。這時因為王國政權機構的增加,與之相應的是統治集團需要更多的生產、生活服務人員。僅僅用于“衛君”的“城”已不適應都城的要求,于是在“城”之外又修建了“郭”,“郭以居民”(詳見劉慶柱:中國古代都城遺址布局形制的考古發現所反映的社會形態變化研究,考古學報,2006第3期第296頁)。的形態;而考古學家在遺址所發現的可能與宗教、祭祀相關的建筑,恰恰都處于都城的內核——宮城——的北部、西北部。這不僅證明宗教祭祀是當時都城生活中的重要內容,而且也表明祭祀禮儀具有鮮明的貴族化特征,重要的大型祭祀活動成為統治階層的專有化職能與權利。

在這些考古發現的基礎上,《尚書·甘誓》所記載的,夏啟以“行天之罰”的名義,討伐對夏啟繼承“帝”位不服的有扈氏,就具有一定的可信度,而不至于全然是后人附會。或許正是由于其符合歷史事實,司馬遷在《史記·夏本紀》中對此也做了詳盡的記載:

有扈氏不服,啟伐之,大戰於甘。將戰,作甘誓,乃召六卿申之。啟曰:“嗟!六事之人,予誓告女:有扈氏威侮五行,怠棄三正,天用剿絕其命。今予惟恭行天之罰。左不攻于左,右不攻于右,女不共命。御非其馬之政,女不共命。用命,賞于祖;不用命,僇于社,予則帑僇女。”遂滅有扈氏。天下咸朝。

就本論文主題而言,這是一段十分關鍵的文獻史料。因為在夏啟所宣告的征伐誓詞中,“天”與“命”兩個字第一次一同出現*在《尚書·大禹謨》、《皋陶謨》、《益稷》這些更早的篇章中,也有諸如“天命有德”、“天討有罪”、“敕天之命,惟時惟幾”等說法,但顯然多為后人偽作,不足為用。(但是還未形成一個獨立的詞語)。按夏啟所言,雖然有扈氏犯有蔑視、輕慢五行之罪,但最終能夠并且做出決定“剿絕其命”的仍然是“天”。于是,在政治人物的宣傳口號中,“天”開始被明確地塑造成為最高意志和權力的代表。然而,因為“天”無法直接干預社會正義,政治領袖人物出于對天意的敬畏,主動代為執行“天罰”。夏啟所說的“今予惟恭行天之罰”,既表明了討伐、戰爭行動的合法性和必要性,也充分體現了代為執行者對天意的敬畏。這樣一來,“天用剿絕其命”之“天用”的神圣與不可違就首先被確立了。同時,執行“天用”的政治人物,也因為敬順、遵從“天用”,從而分享了天的神權意志,獲得了至上的威嚴。可見,“恭行天之罰”一說,其實已經包含了濃烈的天命思想。這種代天行罰的觀念一方面預示了商朝天命思想的盛行,另一方面也正是后期“天子”思想的萌芽形態。

二

商人的祖先叫契,“契長而佐禹治水有功。帝舜乃命契曰:‘百姓不親,五品不訓,汝為司徒而敬敷五教,五教在寬’。封于商,賜姓子氏。契興於唐、虞、大禹之際,功業著於百姓,百姓以平”(《史記·殷本紀》)。商朝歷經十七世二十八王,其中在位時間最長的是武丁。武丁是自商朝第一代君王成湯以來的第二十一商王。在河南安陽殷墟發現的商代甲骨卜辭中,就以武丁時期的卜辭數量為最。

同此前的歷史時期一樣,商人同樣也有天神崇拜的心理。不同的是,商人把天神稱作“上帝”、或者“帝”。陳夢家先生認為,商代卜辭中的“帝”字有三種常見的意義。“一為上帝或帝,是名詞;二為褅祭之褅,是動詞;三為廟號的區別字,如帝甲、文武帝,名詞。”[4]562在卜辭和金文中,殷人統一把天神稱作“上帝”、“帝”,而絕不稱作天。《詩經·蕩》傳曰:“上帝者,天之別名”;《禮記·曲禮》言“天神曰帝”;《字匯·巾部》亦言“帝、上帝,天之神也”。在這種情況下,“卜辭中的天字都不是神稱,而是表示大的意思,如‘大邑商’,又稱‘天邑商’;‘大乙’又稱‘天乙’等等”[5]。那么,商人為何要稱天神為“帝”?“帝”又有何含義?

臺灣中正大學歷史系郭靜云教授,在2009年首屆中國文字發展論壇暨紀念甲骨文發現110周年國際學術研討會上,發表了一篇題為《殷商的上帝信仰與“帝”字字形新解》的文章。本文以為郭教授對“帝”字的全新解讀根據充足,論證嚴謹,而且其結論可以得到文獻與考古實證的雙重支撐,極有可能揭示了“帝”字構型的真正源頭。

郭教授指出,把“帝”字字形看成源自花蕊之象,不僅缺乏古代其他殷商文獻的支持,而且從殷人崇拜上帝,凡事都要向上帝占卜的歷史事實來看,如果殷人設想的是天上有某種神花,并且把它看作是受崇拜的無上之對象,凡事向其卜求,這著實十分怪異,甚至頗為荒誕。因此郭教授說:“以筆者淺見,鄭樵將上帝視為花蕊,非常符合南宋時期文人對大自然的一般性理解和流行看法,也符合時人的審美觀,但這可能只能代表南宋人的觀點。但若以為殷商人的理解亦如此,則必須先證明殷人有崇拜花的傾向,且認為天上有一朵能夠生殺萬物的神花。”[9]63然而眾所周知,商人認為自己的祖先——契——是由其母簡狄在沐浴時,吞玄鳥卵而生。學界一致認為這說明商人把玄鳥作為氏族圖騰,以玄鳥為祖先。換言之,實在是還未發現任何文獻能夠表明,花與商族有何種關系,更無須論商族對花的崇拜。

早期的殷墟甲骨卜辭表明,在殷人的心目中,天神上帝,通常簡稱為帝,是統領雨、雷、雹、風等自然神的主神,它擁有主宰這些氣象神靈的權能。張光直說:“上帝在商人心目中是至高的存有,對人間世擁有終極的權柄。例如農業的收成與戰爭的成敗,城市的建筑與人王的福祉。上帝也是饑饉、洪水、疾病與種種災禍之終極原因。上帝自有一個朝廷,容納許多自然界的神靈,如日、月、風、雨。”[10]156簡言之,“帝”是天神之神,處于天神系統的核心位置。那么,“上帝”的這種中心地位來自何者的授權?它是否與殷人對天象的觀測有關?因為“上帝”是天神之神,直接管理其他眾神,所以“上帝”自然地居于眾神之中。這既是其至上地位的顯現,也是其管理其他眾神的客觀要求。這也就是說,“上帝”在天空中的自然居處,必須與其作為眾神之統領的地位相當。郭教授于是就此指出,“如果在自然界里探求其位置,則天中(中心位置)必然相當于北辰”[9]64。因此商族對“上帝”之神權和地位的設想,很可能就來自他們對北極的觀測,以及從中所獲得的啟示。

從五帝時期以來的天文觀測活動來看,商代的天文觀測能力以及占星術,其實都已經達到了相當水平。例如商代卜辭中關于月食的記錄就多達5次。因此這其中對北極星(也即北辰)的觀測歷史,應當十分久遠。就文獻而言,雖然《尚書·舜典》中有“舜讓于德,弗嗣。正月上日,受終于文祖。在璿璣玉衡,以齊七政”的記載,多為戰國時期后人偽作,不足為用;但是即使僅僅從自然生活經驗的角度來看,生活在北半球的人會很容易發現,在天空的正北方,有一個地方幾乎從不運動變化,而其他的星辰都在圍繞著它運行,這個地方正是北極。

古典文獻中也有大量反映中國古人北極崇拜思想的材料。儒家先圣孔子在《論語·為政》開篇所言之“為政以德,譬如北辰,居其所而眾星拱之”,無疑正是其集中體現。《史記·天官書》亦言:“北斗七星,所謂‘旋、璣、玉衡以齊七政’。杓攜龍角,衡殷南斗,魁枕參首。用昏建者杓;杓,自華以西南。夜半建者衡;衡,殷中州河、濟之間。平旦建者魁;魁,海岱以東北也。斗為帝車,運于中央,臨制四鄉。分陰陽,建四時,均五行,移節度,定諸紀,皆系于斗。”可見,北斗星在天文歷法、農業生產、國家建制、禮儀法度等各個方面,都有極其重要的意義。

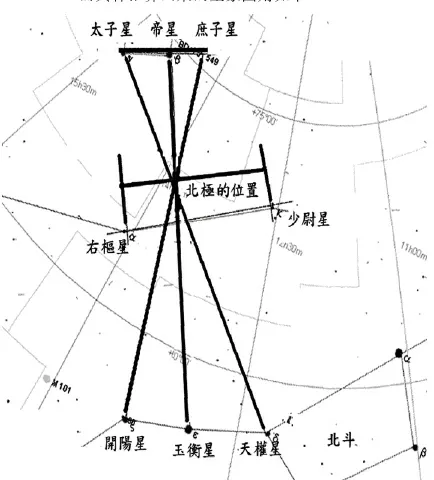

在確定了“帝”在自然天空中所對應的位置之后,郭教授分析、推測了“帝”字字形的構造來源圖像(詳見圖1)。

圖1 摘自郭靜云《殷商的上帝信仰與“帝”字字形新解》

按照郭教授在其論文中的敘述,她的這個推測過程獲得了天文學專家的認同。但是由于商人或許只是用骨、樹枝、竹竿等擺出一個“帝”字形的象征性造型,不易保存,故此尚無考古發掘方面的材料佐證。然而筆者以為,雖然缺乏實物發現,但是甲骨卜辭中透露出的有關“帝廷的組織”[10]61的內容,或許可以從一個方面佐證郭教授的這個推論。

…又于帝五臣,又大雨。(《甲骨文合集》30391,三期)

王又歲于帝五臣,正,亡雨。(《甲骨文合集》30391,三期)

辛亥卜…[帝]五臣…(《甲骨文合集》30391,三期)

于帝史風二犬(《甲骨文合集》14225,一期)

經過考古學家的統計,表明、提及到“上帝”的臣、使的卜辭總數有十余條。這些臣子出現在諸如“帝史”、“帝五臣”、“帝五豐臣”、“帝五豐”、“帝臣”、“帝工”等等這樣的卜辭中。雖然學界對這些臣使的具體所指還存有疑問,但是綜合郭靜云教授所展示的北辰星象圖來看,“帝”之使臣的數量(一般認為是五個)與環繞北極星空的星座數量十分接近。如果“帝臣”之數量規定的確與北極星空的星宿數量相關,甚至直接對應于星辰數量,那么“帝”字構形源于對北極星辰的模擬,這一推斷就獲得了另一重要證據。

在甲骨卜辭中,“帝”常常與“令”字一同出現,寫作“帝令”。“帝令”其實也就是在說“上帝命令”。“命”“令”二字的甲骨文同形,在卜辭與金文中,“命”一般都作“令”。傅斯年先生認為,“命”其實就是由“令”演變而來。因此,例如甲骨卜辭中的“帝令雨”,就等同于“上帝命令下雨”。上帝不僅能夠“令雨”,也可以“降堇”(即干旱)。此外,“帝”還直接干預、管理王事,如“王乍邑,帝若——王乍邑,帝弗若”。 由此可見,“帝”不僅是自然世界的主神,而且“卜辭中的上帝或帝,常常發號施令,與王一樣”。[4]572

《禮記·表記》曰:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后禮”,這應該是“上帝”獲得如此至高之神力的客觀社會基礎。總而言之,在商人的心目中,北極天空中那一塊被星辰環繞的地方,就成為自然世界、人間福禍的主宰。同時,由于北辰久居于天空的中心部位,星宿都圍繞它運動,但其自身卻不會變化位置;從而由模擬北辰星象分布位置而構形出來的“帝”就在無上的神力之外,又獲得了一種極其牢固的恒定性。對北辰星空年復一年的觀測經驗,不斷地強化著殷商貴族“上帝”神權恒久的感受和觀念。

2.甲午卜,貞,乙未,王於武靈,王受(佑)。[11]

在殷人看來,“帝命”不僅神力無邊,而且恒常不變,所以他們祈愿王權能夠得到“上帝”的庇護,也能夠像北辰一樣久固不易。夏啟在鎮壓有扈氏之亂時,很可能是歷史上第一次使用了“行天之罰”的名義。商朝統治者一方面繼承了這種天命為大,不可不代為執行的思想。所以商湯在革夏桀之命時,也喊出了與夏啟近似的,“非臺小子敢行稱亂。有夏多罪,天命殛之”的口號。殛,據《爾雅·釋言》所云,“殛,誅也”。這與夏啟所言之“剿”同義。按《尚書》的記載,夏啟在《甘誓》中陳述有扈氏之罪、說明戰爭之理由后,所說的原話是“天用剿絕其命”;而商湯在《湯誓》中所說的是“天命殛之”。從“天用剿絕其命”到“天命殛之”,這其中有一個細微但卻十分重要的變化。

夏啟之言,重在歷數有扈氏之罪行(即“威侮五行,怠棄三正”),指明天懲罰有扈氏的原委,而夏啟也只是恭敬地代天行罰。然而在成湯那里,“有夏多罪,天命殛之”,“予畏上帝,不敢不正”等言所強調的重點,主要是“天命”與“帝令”的權威性和不可違。簡言之,被殷商首領進一步凸顯的是天命所具有的強制力。同時在另一方面,殷商的統治階層還賦予了天命以另一個新的特征和內涵——天(帝)命常在,恒久不變。本文以為,這種思想實質上就根源于集巫師與統治者這兩重身份于一身的殷商貴族*《尚書·君奭》曰:“成湯既受命,時則有若伊尹,格于皇天。在太甲,時則有若保衡。在太戊,時則有若伊陟、臣扈,格于上帝;巫咸乂王家。在祖乙,時則有若巫賢。在武丁,時則有若甘盤。率惟茲有陳保乂有殷;故殷禮陟配天,多歷年所”。有研究者指出,殷商時期巫師的地位非常之高。除商王為大巫外,《君奭》“這其中提到的輔政大臣,就其職能看,均應為巫”(詳見李小光:《商代人神關系論略》,宗教學研究,2005年第4期,第113頁)。對北辰的崇拜和模仿。正是由于存在這樣的觀念和認知背景,直到周文王姬昌攻滅了商朝諸侯國——黎國,商朝即將亡國之時,商紂王對恐懼萬分、不斷警告紂王“天既訖我殷命”的祖伊的回答仍然是:“嗚呼!我生不有命在天”(《尚書·西伯戡黎》)。

概而言之,周代以前的天命思想大致經歷了這樣一個變化過程。從夏朝立國之初的萌芽狀態,及至商紂王亡國之時,其內涵已經從最初夏啟謹慎地“恭行”天罰,推進到了商紂王的“有命在天”、天命永葆。“天命”一詞從單純性的戰爭誓詞口號,發展成為統治者思想中的王權根基。天命于是兼具了強制力與永固性這兩種特征。

天命思想在商朝的發展變化,一方面與商人尊神事鬼的濃厚風氣有關,但更根本的原因其實是因為要適應規模逐漸擴大的國家形態對王權的穩固性和集中性所提出的客觀要求*據統計,在商朝甲骨卜辭中,祭祀商族祖先的卜辭占到了絕大多數。例如祭祀成湯的有800多條,祭祀武丁的也有600余條。也有研究者指出,商人所祭祀的一部分天神實際上也是從祖先神轉換而來。因此,商族神權崇拜的核心內容其實是祖先崇拜。這無疑正是穩固本族所據有的政治王權的一種表現。。“我生不有命在天”,這種把國家、王位之命運根植于天帝的神權觀念,也標志著“天”的形而上意義的發端;而殷商貴族的“尊神事鬼”之風,最終導致的是對天命王權的極端迷信和國家滅亡。

關于夏商時期的天命思想,最后需要補充說明的是,盡管商朝突出的是天命的強制力和恒久性,但這其實主要是就政治貴族、統治階層而言。針對廣大的普通民眾來說,由對“天”的直觀視覺感受所形成的心理認知,仍然是最主要的天觀念。前文已經指出,商族一般只用“帝”來表示神,而“天”一般只表示大,所以“大邑商”,又稱“天邑商”,“大乙”又稱“天乙”。可見,即使是以商族首領為代表的上層社會,天之大也是一種由來已久的習慣性認知。

因此,雖然《尚書·堯典》中的“敬若昊天”一說系后人偽作,但對于早在五帝時期,就已經定居下來,并且進入到依賴農業生產來生存的華夏先民來說,天之廣大無際、高遠無邊(即“昊天”)的確是一種十分自然而且顯著的直觀性感受。千百年農業生產經驗的積累,加上長期的定居生活和定點觀察,先民對天之浩大無邊的視覺直觀感受逐漸內化,積淀為一種深刻的心理情感和思維認知。這種情感和認知的核心內容正是敬天、崇天。也正是在這久遠的、普遍性的社會心理基礎上,貴族統治階層所宣揚的天命王權思想因為分享了“天”的崇高與權威,從而獲得了源源不絕的權威力。“天命”論從此登上歷史舞臺,在此后三千多年里深刻地影響著中國政治思想的歷史進程。

三

眾所周知,武王克商是由商入周的標志性事件。然而武王伐紂的準確年代,卻成為了國家“夏商周斷代工程”中最棘手的問題。史學界對此至今無統一意見,眾說紛紜。“從道理上講,周革商命只能有一個年代數值,而古今研究者所提供的可能的數值,竟達到跨BC.1127—BC.1018百余年約50個之多。”[12]幸運的是,學術界至少對武王伐紂的基本進程和主要事件,取得了一致的看法。換言之,包括《史記》《尚書》《竹書紀年》《逸周書·世俘》*《世俘》是一篇保存在今本《逸周書》中較為可信的西周文獻。其中記錄了從“維一月壬辰旁死霸,若翼日癸巳,王乃步自于周,征伐商王紂”,到“維四月己未旦,武王成辟四方,通殷命有國”的武王伐封過程。唐蘭、趙光賢、李學勤、羅餛等學者依據《世俘》記載,構擬了武王伐封的時間進度表(參見張懷通:《武王伐封史實補考》,中國史研究,2010第4期,第62頁)。等古文獻在內,其中有關武王伐紂的相關記載,基本一致,內容可信。

姬昌(謚號“文王”)所領導的姬姓部族生活在岐山地區,時為殷商之侯國,故姬昌亦稱西伯。雖然周族“三分天下有其二”,但姬昌之子姬發(即周武王)欲舉兵伐紂,要解決的第一個問題仍然是戰爭的合法性問題。從《史記》的記載來看,武王伐紂的最后導火索是,武王聽聞紂王昏亂暴虐滋甚,殺王子比干,囚箕子。“于是武王遍告諸侯曰:‘殷有重罪,不可以不畢伐’”(《史記·周本紀》)。孔安國《尚書·序》亦云:“惟十有一年,武王伐殷。一月戊午,師渡孟津,作《泰誓》三篇。”然而事實上,在武王九年(即兩年前),于八百諸侯自愿與武王會于盟津之時,眾諸侯已一致認為“紂可伐”。武王對此的回答卻是,“女未知天命,未可也”。這個回答與本論文主題直接相關,有必要深入探究。

武王在如此眾多的諸侯面前,以“未知天命”為由,決定暫不東進,至少可以說明兩個問題。一是殷商統治者、貴族階層所宣揚的天命至上、恒常不變的思想,不僅確實存在,而且影響巨大。二是武王于兩年之后(“居二年”),聽聞紂王殺比干、囚箕子,便舉兵伐紂。這說明在武王看來,彼時天命已經完成了轉移,或是確信天命即將轉變。這個天命轉移的觀念,在《逸周書》中也有明確的證據。

《逸周書·程寤解》曰:“文王去商在程,正月既生魄,太姒夢見商之庭產棘,太子發取周庭之梓樹于闕間,化為松柏域柞,寤驚,以告文王……王及太子發并拜吉夢,受商之大命于皇天上帝。”[13]在最近整理完成的《清華簡·程寤》篇中,也有與此幾乎完全一致的記載。

此外,《逸周書·大開武解》記周公之言:“在周其為天命,王其敬命……茲順天。天降寤于程,程將因于商,商今生葛,葛右有周。”“葛”為藤草,預示了殷商將步入敗亡之境地。再次,《逸周書·武順解》亦言:“天道尚右,日月西移”,這也同樣認為日月自然預兆了周之將受天命。

由此可見,推動武王最終決定出兵伐紂的一個主要原因很可能是,有周統治核心一致認為天命已經向周轉移。加之商紂王殺比干、囚箕子,暴虐無度,東進伐商的時機最終成熟。然而就紂王所信奉的天命恒常觀來說,自己的種種無德酷刑、暴虐行徑并不能直接否定、推翻他所據有的天定王權。因為他的王權直接由上帝賦予,并且如帝之恒存而常在。西方當代著名漢學、甲骨文研究專家吉德煒(David Keightley)認為,商人與上帝天神之間,本就是一種直接性的互利關系,即一種“我予你;作為回報,你亦予我”*David Keightley: “The Religious Commitment Shang Theology and Genesis of Chinese Political Culture”,History Of Religion, No.17(1978),p.214一216.的交換模式。貴族向上帝天神敬獻、禮祭,上帝則反過來保佑前者。這之中并無前提條件,也沒有道德考察的環節。簡言之,天命王權之中并不直接關涉到君王個人的道德品質問題。

因此,當西伯攻滅黎國,恐懼的商臣以“非先王不相我后人,惟王淫戲用自絕,故天棄我,不有康食。……今我民罔弗欲喪,曰:‘天曷不降威’”等絕望之言警告紂王時,紂王也僅僅只是用“嗚呼!我生不有命在天”這短短一句話來回應祖伊。“有命在天”充分體現了商紂王天命恒定、不可更改,而且也與個人品行、作為無關的觀念。顯而易見,萌芽于夏啟,經過商湯以來幾百年的發展變化,到了商紂那里,天命論中必然性的那一面愈發凸顯。夏啟伐有扈氏,說“恭行天罰”,這強調的是天所賦予的使命;商湯伐夏桀,言“予畏上帝,不敢不正”,重點也是要表達對天命的敬畏;而紂王在亡國之際所說的“有命在天”,實際就等于是在說因為“(王權之)命在天上”,所以無須憂慮。這突出的顯然是王權的必然性和永固性,并且個體因為對王權的實際占有,因而在觀念上,或許已經凌駕于天神之上*《墨子·非命上》曰:“于《太誓》曰:‘封夷處,不肯事上帝鬼神,禍厥先神提不祀,乃曰吾民有命,無廖排漏。天亦縱棄之而弗葆’。”《非命中》《非命下》也都有這樣的記載。紂王不肯“事上帝鬼神”,證明了其對個人內在命運的迷信。此外,《史記·周本紀》亦言“今殷王紂維婦人言是用,自棄其先祖肆祀不答”,可見紂王的確只重一己天命,對上帝、先祖均不禮祭。。于是,天命論就最終演化成為個人命運意義上的天生如此和命中注定。天命論實質變成了命定論。

因此,夢境雖預示天命已經向周轉移,但是作為殷商附屬侯國的周族,并不能直接以“受商之大命于皇天上帝”、天命在周的名義,領導諸侯發動戰爭。周族領袖需要解釋的是,天命為何會拋棄商紂而轉向周人?周人從皇天上帝承接天命的依據又來自哪里?簡而言之,周人現在要解決的首要問題,就是戰爭的口號及合法性問題。迷信天命的紂王,他的暴虐無德廣為人知,于是這就成為周人宣誓戰爭、號令諸侯的契機。武王最終選擇在紂王殺死比干、囚禁箕子之后出兵東進,也說明了這一點。于是,武王十三年春,在“大會于孟津”的眾諸侯面前,在伐紂前夕,武王要宣告的戰爭誓詞就是,為何周族要領導眾侯國共伐無德之宗主——紂王,而這個問題的本質其實就是要如何把道德與天命聯系起來。

眾所周知,天命觀在周代的一個劇烈變化就是,周人在其中植入了道德根基。“敬德保命”,“皇天無親,惟德是輔”這樣的思想觀念在周代文獻中俯仰皆是。這種把道德范疇融入天的觀念中的作法,被王國維視為發生在殷商之際的“文化上的巨大變革”。徐復觀先生在其《中國人性論史》中亦稱其為“人文精神的躍動”。總而言之,這的確可謂是中國歷史上的一次劇變。因為自從武王克商建立周朝之后,道德開始成為國家政治中的重要因素,并且對后世的文化思想產生了深遠的影響。這也正如哈佛大學費正清教授(John King Fairbank)所言,把道德之高下與君權王位相關聯,“這其實標志著中國天命論從此建立起了掌握權力的道德標準”*John King Fairbank. China: A New History. The Belknap Press of Harvard University Press.1992,P40.。

概而言之,周人天命觀的基本特征是用道德規定了天命的本性。“皇天無親,惟德是輔”不僅從根本上否定了天命恒常的觀念,而且其本質目的是要把天人格化,把天命道德化、自由化。個體性的德性、行為,從此成為維系天命存在的唯一根據。在殷商貴族的思想中,天命不僅至高無上,而且永恒不變。它只是向統治者賦予王權,而絕不需要去考察受命者。“敬德保命”的觀念顯然徹底改變了這一局面,個體行為成為受命與否的直接根據。

雖然學術界對周代天命道德化的內涵與意義都有大量而深入的研究,但是對于周人究竟為何能夠把道德植入天命觀,抹去殷商天命論的恒定性特征,轉而使個體道德修為成為維系天命之根據,等等這些問題的探討卻多有不足。綜合來看,存在于周代文獻中的、大量把道德引入天命的觀念符合當時的多種客觀需要。有研究者指出,以德釋天,既是周族推翻商紂的理論依據,也是周代穩固統治的思想工具。此外還需要說明的是,周人的尚德觀并非一蹴而就,而是經歷了文王時代的武力擴張*《史記·周本紀》記載了文王在位期間的武力擴張事件,如“明年,伐犬戎。明年,伐密須。明年,敗耆國。……明年,伐邗 。明年,伐崇侯虎”。、武王的暴力革命等階段。然而,盡管如此,天命觀從夏啟之時的思想萌芽,發展到商紂亡國前夕的極端形態,尚未有任何文獻表明,個體性的道德——這個字眼及其含義——與天命論思想此前有過任何直接的關聯*夏啟伐有扈氏,商湯伐夏桀,重點都在強調對天命的敬畏和遵從,其中并未直接涉及個體性的道德品質問題,也未曾直接從德性的角度來解釋天神上帝。從字源上看,“德“本義為“得”,殷墟卜辭從“彳”,強調的是其實踐性、物質性意義。。據此而論,周族用道德改造天命本性,固然有出于現實的需要,但也應有其自身的文化,或是氏族、先祖心理意義上的根源。否則的話,周代“皇天無親,惟德是輔”這樣的天命觀就有如發明創造,難覓其本。因為周人以德釋天,實質是對天命本性的徹底改造。那么,這個被王國維譽為商周之際“巨大文化變革”的心理本源究竟是什么?

《尚書·泰誓上》:王曰:“嗟!我友邦冢君越我御事庶士,明聽誓。惟天地萬物父母,惟人萬物之靈。亶聰明,作元后,元后作民父母。今商王受,弗敬上天,降災下民。……皇天震怒,命我文考,肅將天威,大勛未集。……天佑下民,作之君,作之師,惟其克相上帝,寵綏四方。……天矜于民,民之所欲,天必從之。”

《泰誓中》:“……惟天惠民,惟辟奉天。……天視自我民視,天聽自我民聽。”

《泰誓下》:“……天有顯道,厥類其彰……”

《泰誓》記錄的是周武王在盟津諸侯大會上的誓師之詞*《泰誓》屬《古文尚書》,《今文尚書》無此篇。然而《史記·周本紀》記云:“十一年十二月戊午,師畢渡盟津,諸侯咸會。曰:‘孳孳無怠!’武王乃作《太誓》,告于眾庶。”《書序》的說法與《史記》一致,因此《泰誓》仍具有可信度。。在這一共上、中、下三篇誓詞中,有一個被反復強調的核心:天德。例如開篇所言之“惟天地萬物父母”,中間部分的“天佑下民,作之君,作之師”,“天矜于民”,以及中篇、下篇中的“惠民”、“顯道”等等。有研究者指出,“這些命題有兩個不可分割的基本涵義:一是天立君治民;二是天為民立君。前者著重于論證君權,即政制天定,君權天賦,代天牧民;后者著重于規范君權,即敬天保民,為民父母”[14]。這兩項基本涵義又可以歸結為一點:天為民、養民、治民。這也就是說,君其實只是天的愛民代理人,由于天地為民之父母,所以君的職責和存在的意義也就在于養民、保民。簡言之,在周族看來,天對民有一種生來的愛護之德。

周人對天的這種認識,預示了“天”概念的正義性,并且蘊藏了一種天然性的情感意義。“天”概念的崛起,最終導致了對“帝”的替換。學術界對天概念的起源,主要有兩種不同的看法。其一是認為天是由周的氏族演化而來;其二則認為天其實是一個公共的概念,在周朝建立之前已經存在。前者的代表性人物如美國學者顧理雅(H.G.Creel),他從甲骨文中天字的數量與意義兩個方面,判斷認為“以天為至上神的信念出現于商周之際”*H.G.Creel.The Origin of the Deity T’ien, in The Origins of Statecraft in China. Chicago: The University of Chicago Press. 1970:62.。這種觀點受到了傅斯年、董作賓等學者的質疑。例如董作賓就指出,甲骨文中未見以“天”為神的觀念,這是因為甲骨文本身是一種特殊的占卜文字。在這個文字系統中,用“帝”來統一諸神之名號,既是自然的也是必要的。換言之,天概念完全有可能在殷商之前就已經存在。香港中文大學何炳棣也認為,僅僅從甲骨文中天的用法及其意義,并不能推導出天概念的存在時間在商代以后*Ho Ping-ti. The Cradle of the East. Hong Kong and Chicago: The Chinese University of Hong Kong and The University of Chicago, 1975:329.。

筆者以為,要尋找周人天概念的起源,首先的關鍵點在于找到周人天概念的基本特征,或者說核心意義。簡言之,周人對天的基本規定是什么?前文的論證已經指明了答案——周族對天的基本認識是“天之有德而養民”。那么周人對天地自然的這個認識又是如何產生出來的呢?本文認為,這很可能根源于其始祖——棄——便開始的農業生產生活。后稷是中國農業種植的始祖。《史記·周本紀》曰:“棄為兒時,屹如巨人之志。其游戲,好種樹麻、菽,麻、菽美。及為成人,遂好耕農,相地之宜,宜穀者稼穡焉,民皆法則之。帝堯聞之,舉棄為農師,天下得其利,有功。帝舜曰:‘棄,黎民始饑,爾后稷播時百穀’。”此外,據統計,后稷之名在《山海經》中也出現了十次左右,其中大部分是有關后稷播百谷之事。例如《山海經·大荒西經》記載:“有西周之國,姬姓,食谷。有人方耕,名曰叔均。帝俊生后稷,稷降以百谷。程之弟曰臺璽,生叔均。叔均是代其父及稷播百谷,始作耕。”

再次,《詩經·大雅·公劉》亦云:“公劉*據《史記·周本紀》,公劉為后稷之玄孫。具體世系表為:后稷-不窟-子鞠-公劉。雖在戎狄之間,復修后稷之業,務耕種,行地宜,自漆、沮度渭,取材用,行者有資,居者有畜積,民賴其慶,百姓懷之,多徙而保歸焉。周道之興自此始,故詩人歌樂思其德。”

就考古學方面而言,考古學家在陜西龍山文化趙家來遺址的土墻中發現了碳化麥秸稈。經測定,麥秸稈的年代與傳說中的后稷時代十分接近。并且趙家來遺址所在的武功縣,與后稷棄的封地也基本吻合[15]。

然而,如果我們仔細閱讀就會發現,周人在歌頌后稷的背后實質上認為后稷是遵從上帝之言而播谷養民。例如《逸周書·商誓》言:“王曰:‘在昔后稷,惟上帝之言,克播百谷,登禹之跡’”;《詩經·周頌·思文》:“思文后稷,克配彼天。立我烝民,莫匪爾極。貽我來牟,帝命率育。無此疆爾界,陳常于時夏”。有學者通過對甲骨文的考證指出,“貽我來牟”之“來”字指的正是對麥穗的象形[16]。許慎《說文解字》亦云:“來,周所受瑞麥來麰。一來二縫,象其芒束之形。天所來也,故為行來之來。《詩》:‘貽我來麰’。”概而言之,周人一方面認為麥子是由上天所賜;另一方面,種植、收獲麥子又離不開后稷的功勞。正是在這樣的思想脈絡下,周人對天培育了一種樸實、深刻的感恩之情,同時對君王寄予了殷切的期望。《周頌·天作》所言之“天作高山,大王荒之”,無疑正是這一雙重思想的集中體現。概而言之,自其始祖開始的農業生活應當是周人天德思想的歷史根源。

周人對天的這種理解,其內容實質上涵蓋了兩個層面:一個是情感認同,另一個則是德性傳達。因此它也就從兩個方面表現出了一定的審美特性。一是就普通民眾而言,由于得天地之利,收獲谷物從而得到養育,于是對天地自然產生了感恩之情,并對其進行具有功利性特征的審美化描繪與歌頌*準確地說,《詩經》中既有對天德的歌頌,也有對天的傾訴和埋怨。前者有如“天生烝民,有物有則”、“維天之命、於穆不已”等;后者有如“天實為之,謂之何哉”,“悠悠蒼天,曷其有所”等。然而,對天的埋怨,實質上正是因為之前對天有所期待和希望的落空。曾繁仁教授認為《詩經》是“我國先民的生命之歌、生存之歌”,表達的是先民對天人之和的審美訴求。張法教授也從“皇皇”、“威儀”等核心文字的角度,闡釋了與之近似的觀點。概言之,對天地自然的審美性認知和情感表達的確是《詩經》中有關天人關系的主要內容,尤其是西周晚期以前的詩篇中(參見曾繁仁:《試論〈詩經〉中所蘊涵的古典生態存在論審美意識》,陜西師范大學學報,2006第6期;張法:《〈尚書〉〈詩經〉的美學語匯及中國美學在上古演進之特色》,中山大學學報,2014第4期。;二是就敬奉天命的君王、貴族階層而言,由于崇敬地效法天的養民之德,君王不僅得到了天下人的贊賞與認同,而且也在外在性的天命的要求和推動下,主體的內在德性意識開始逐漸萌芽、成長。貴族階層中的君子人格品質就此萌芽。

因此,正如牟宗三先生所說的那樣,在周朝貴族所反復強調的“敬德保命”之“敬”中,“我們的主體并未投注到上帝那里去,我們所作的不是自我否定,而是自我肯定”[17]。郭沫若先生對“敬”字的解釋同樣十分精當,“敬者,警也,本意是要人時常努力,不可有絲毫的放松”[18]。雖然這里所說的“敬”,主要還是從天命要求的角度而言,但這也的確有助于促進德性主體的意識自覺。加上同樣被周朝貴族反復強調的天命無常、“天不可信”思想,如“嗚呼!肆汝小子封,惟命不于常,汝念哉”(《尚書·康誥》),“侯服于周,天命靡常”(《詩·大雅·文王》)等等,這些最終都為孔孟儒家人格審美理想的主體精神構建和形成奠定了基礎。

[1] 夏曾佑.中國古代史[M].石家莊:河北教育出版社,2000:40.

[2] 杜金鵬.堰師二里頭遺址4號宮殿基址研究[J].文物,2005(6).

[3] 李維明.二里頭文化陶字符量化分析[J].考古與文物,2012(6).

[4] 陳夢家.殷墟卜辭綜述[M].北京:中華書局,1988.

[5] 常玉芝.商代宗教祭祀[M].北京:中國社會科學出版社,2010:26.

[6] 臧克和, 王平.說文解字新定[M].北京:中華書局,2002:3.

[7] 鄭樵.六書略[M].臺北:藝文印書館,1976:8.

[8] 吳大澄.字說[M].臺北:學海出版社,1998:2.

[9] 郭靜云.殷商的上帝信仰與“帝”字字形新解[J].南方文物,2010(2).

[10] Chang Kuang-chih. Early Chinese Civilization[M].Cambridge: Harvard University Press,1953.

[11] 羅振玉.殷墟書契前編[M]//甲骨文研究資料匯編.北京:北京圖書館出版社, 2008.

[12] 周曉陸,劉次沅.武王伐紂相關文獻再檢討[J].南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學版),2000(3):120.

[13] 黃懷信,張愈銘,田旭東.逸周書匯校集注[M].上海:上海古籍出版社,2007:183.

[14] 張分田.儒家的民本思想與帝制的根本法則[J].文史哲,2008(6):60.

[15] 楊亞長,馬明志. 陜西史前考古的發現和研究[J].考古與文物,2008(6)

[16] 王暉,何淑琴.從《詩經·周頌·臣工》看周先祖后稷棄在中國農史上的重要貢獻——兼論大小麥在中原種植的最早時代[J].人文雜志,2009(5):126.

[17] 牟宗三.中國哲學的特質[M].上海:上海古籍出版社,2007:15.

[18] 郭沫若.先秦天道觀之進展[M].上海:商務印書館,1936:18.

(責任編輯:張曉軍)

On the Moral Transformation and Aesthetic Orientation of “Tian Ming” in Zhou Dynasty

Wang Shiwei

(SchoolofPhilosophy,WuhanUniversity,Wuhan,Hubei410072,China)

“Tian Ming” was the foundation of Confucianism in the pre-Qin dynasty, and it was rooted in Xia and Shang periods. The majesty of heaven(“Tian”),together with the original meaning of “Ming” made the word contain supreme authority and political characteristic. From the “Tian Yong” in Xia Dynasty to the order of the God in Shang Dynasty and finally to the belief that “God has no preference, but virtue” which was widely spread in Zhou Dynasty, “Tian Ming” finally accomplished its transformation to ethnics, and laid a great foundation for the early Confucian thoughts.

Xia, Shang and Zhou periods;“Tian Ming”; moral transformation

2016-10-09

王世巍(1983- ),男,江西九江人,武漢大學哲學學院博士研究生。

B221

A

2095-4824(2017)01-0029-09