微型客車側碰安全性與B柱厚度影響關系研究*

莫易敏 雷志丹 王 駿 徐 芳 呂俊成

(武漢理工大學機電學院1) 武漢 430070) (上汽通用五菱汽車股份有限公司2) 柳州 545007)

微型客車側碰安全性與B柱厚度影響關系研究*

莫易敏1)雷志丹1)王 駿1)徐 芳1)呂俊成2)

(武漢理工大學機電學院1)武漢 430070) (上汽通用五菱汽車股份有限公司2)柳州 545007)

以某微型客車為研究對象,綜合考慮結構輕量化要求,分析了B柱厚度對汽車側碰安全性的影響規律.通過對B柱變形理論進行分析,確定B柱厚度為主要研究因素.利用Hypermesh和Ls-dyna建立仿真分析模型,研究了側碰安全性與B柱厚度之間的影響關系.結果表明,B柱厚度的選取對汽車側面耐撞性和吸能特性的影響較大,隨著B柱厚度的增加,汽車側面耐撞性能明顯提高;當厚度增加到一定程度后,側面耐撞性能出現下降趨勢.綜合考慮輕量化要求,提出了B柱厚度優化改進方案.

微型客車;側面碰撞;吸能特性;B柱厚度;仿真分析

0 引 言

汽車在道路上側面碰撞事故的發生概率僅次于正面碰撞,且由汽車發生側碰事故而造成乘員重傷和死亡的概率多達25%.側碰事故分為車-車碰撞和車-柱碰撞,且乘員傷亡事故中有43%~55%是由車對車碰撞造成的[1].據相關數據顯示,在交通事故傷亡人數中,由于側面碰撞事故造成的傷亡人數比例高達42.4%[2].雖然近年來國內外學者進行了大量的側面碰撞方面的仿真分析研究,但是主要是針對轎車、大型客車等的研究,對于微型客車側碰狀況的分析研究卻不多.微型客車有著和轎車等其他車型不一樣的結構和布置特點,因此對微型客車進行側面碰撞的分析研究具有重要意義[3].

汽車B柱是汽車發生側面碰撞過程中的關鍵吸能部件之一,因此研究B柱參數對側碰事故中乘員的損傷程度有十分重要的意義.B柱厚度是B柱的重要參數之一,合理的B柱厚度的選取有助于改善側碰過程中B柱的耐撞性和吸能特性.側碰過程中,承受碰撞的碰撞部位一般是被撞的車門或者立柱,乘員距離車輛側面的距離較近,不能裝置太多的吸能裝置,因此,對于車輛來說其理想的側面碰撞特性是車門和立柱能盡可能的吸收更多的能量,從而保證在側碰過程中不會發生太大的變形,以減少乘員的損傷[4].車門和立柱的結構多是薄壁結構,如B柱、門檻梁,其變形模式為三點彎曲變形.在考慮汽車B柱對其側碰性能的影響時,應考慮B柱在碰撞過程中產生的變形模式、變形程度和侵入速度等因素.因此,研究薄壁梁的三點彎曲變形所得到的結論對汽車B柱耐撞性設計具有指導意義[5].

1 B柱變形的簡化模式分析

1.1 B柱的結構和性能分析

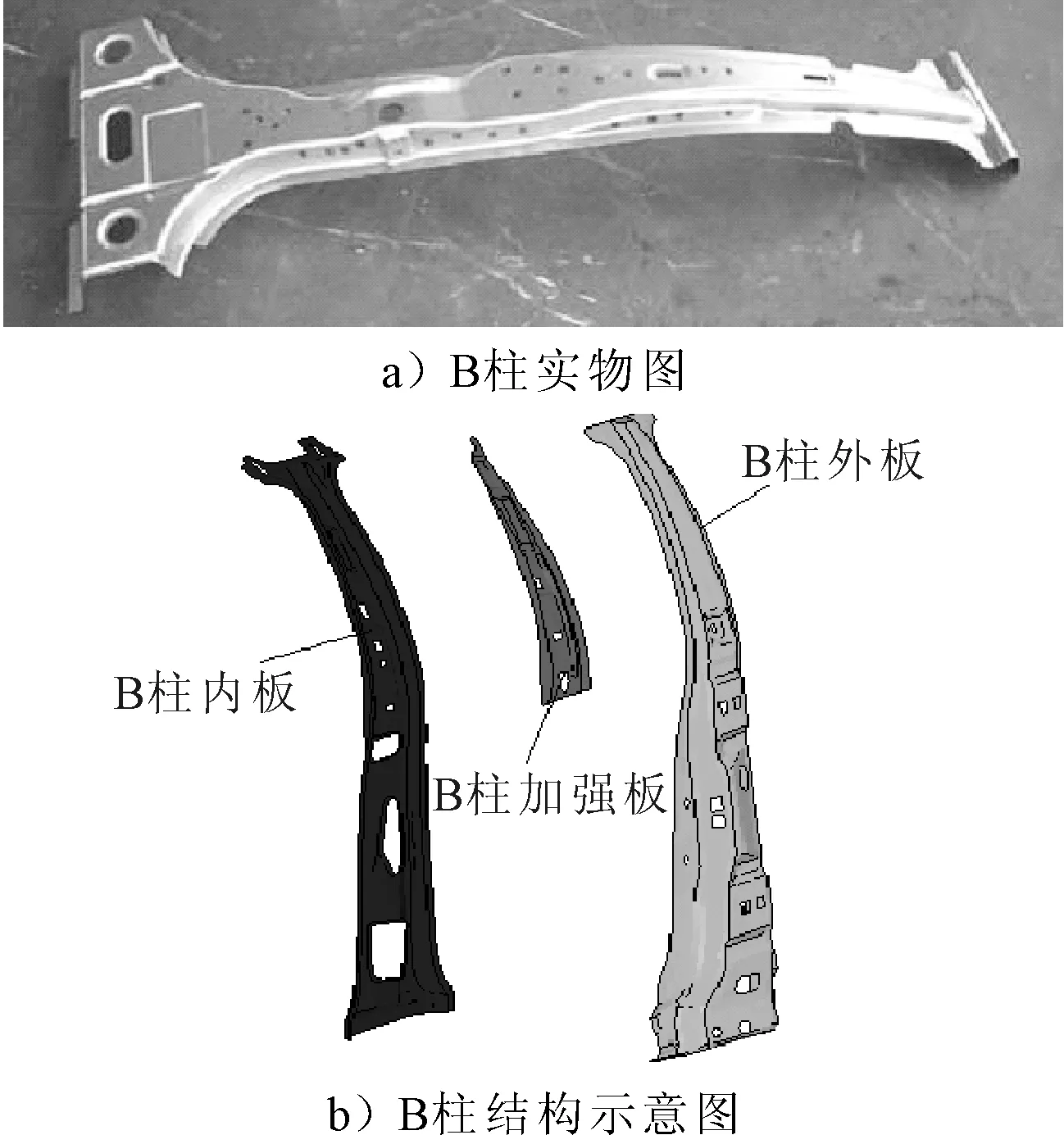

B柱位于汽車的前門與后門之間,是汽車側面碰撞過程中的主要承載部件之一,其侵入速度和侵入量直接影響乘員的生存問題.B柱的實物圖見圖1a),圖1b)是B柱的結構分析圖,包括B柱的內板,加強板及外板,同時可以看到B柱加強板的搭接方式.在文中的研究過程中將B柱簡化為薄壁梁結構來研究其耐撞性能.由圖1可知,B柱的零件在結構上成形深度較大、截面變化比較復雜,同時,B柱在設計過程中不僅要滿足碰撞過程中的耐撞性的要求,還需滿足輕量化的要求.

圖1 B柱的三維模型結構圖

1.2 MDB碰撞變形仿真分析

移動變形壁障,又稱MDB(mobile deformable barrier),圖2為某微型客車在側碰過程中隨時間變形的時序圖,分別表示仿真時間為10,30,55以及90 ms的車體變形.10 ms左右移動壁障與車身發生碰撞,20~55 ms的時間內,車身發生劇烈變形并向內凹陷,55 ms左右變形達到最大值,隨后出現回彈現象,車體變形量有些許減小,最后隨時間的推移達到穩定狀態.由整車變形圖可以看出,碰撞過程中侵入的位置主要位于B柱的中部,對應于人體的胸部,所以對B柱中部位置的研究也十分必要.

圖2 側碰仿真時序圖

1.3 B柱的變形理論分析

在側碰發生過程中由于發生的具體情況和車型的不同,B柱的變形模式也不相同.B柱有3種變形模式最為典型,其簡化形式見圖3.由圖3可知,a變形模式是上部和下部的變形小,中部的變形大,而中部在現實情況中大約對應人體胸部的位置;b變形模式是上部和中部的變形很小,下部的變形較大,下部在實際狀況中大約對應人體的骨盆的位置;c變形模式是上部和中部的變形很小,下部變形較大,且變形過程將導致車體上部和中部整體向車內發生變形[6].分析這3種變形模式,雖然在側面碰撞過程中3種不同的模式都會對乘客造成傷害,但是侵入部位的不同會引起乘員不同部位的損傷.在實際情況中,相對于人體的胸部和頭部而言,腹部的承受外界損傷的能力較強,因此,在不可避免的情況之下,應盡量將對應于人體頭部和胸部所受的傷害變形轉移到腹部,胸部所受的傷害變形轉移到腹部,提高乘員的生存希望.對比上述3種變形模式,可以得知模式c對乘員的生存是最好的.模式c可以將B柱在側碰過程中產生的變形轉移到B柱的下部,可以有效的避免人體頭部和胸部的重傷.

圖3 典型的3種變形模式

圖4為某公司微型客車在發生側面碰撞后B柱的變形圖,對比圖3可知,該微型汽車的B柱受力之后的變形主要集中于中部,屬于圖3中的模式a.該模式對于乘員的胸部的威脅最大[7],因此在文中的研究過程中選擇B柱的中點處即胸部對應處為下壓點進行分析和研究.

圖4 B柱變形后的結構示意圖

在側碰過程中,B柱在Y方向的侵入量最大.研究B柱變形模式時,可將其簡化為薄壁梁結構進行分析.由材料力學中的梁的彎曲變形公式

(1)

EIZ=yh2/12

(2)

式中:1/ρ為曲率;M為梁的彎矩;EIZ為梁的彎曲剛度.

由式(1)可知,隨著梁的彎曲剛度EIZ的增大,梁的彎曲變形減小.由式(2)可知,梁的彎曲剛度EIZ的值的大小隨著梁的Y向值y的值的增大而增大,因此,可以通過改變B柱的厚度來分析如何通過厚度來增加B柱的抗變形能力.

2 B柱的厚度優化設計研究

2.1 B柱的簡化模型

經過過前面的分析可以得知,該車的仿真模型表明該車的側面碰撞安全性需要進一步提高.從目前對汽車B柱耐撞研究中可以發現,仿真過程中多采用的是兩端固定和兩端簡支.但是事實證明,采用兩端固定的約束方式時軸向力對于B柱模型的影響過大,而采用兩端簡支的約束方式時不能很好的模擬真實B柱上端被約束的實際情況,這2種約束方式不能很好的模擬真實汽車B柱碰撞過程中的彎曲變形情況.故文中采取的約束方式是一端采用簡支梁支撐,一端采用鉸支撐.圖5為根據分析后選取的約束方式而設計的試驗現場.該約束方式可以較好的模擬真實B柱在碰撞過程中的約束和變形情況.其中,沖擊錘頭速度為1 m/s,下壓點為中點,加載距離為180 mm,計算時間為182 ms.

圖5 根據設計約束方式設置的試驗現場

為了方便仿真分析研究,在不影響結果的前提下將B柱進行簡化,圖6a)為簡化梁的截面尺寸示意圖,該示意圖為B柱中間位置的截面;圖6b)為B柱簡化為薄壁梁之后的有限元模型.模型的材料采用冷軋碳素結構鋼,表1給出了材料的基本屬性.

圖6 B柱簡化薄壁梁結構模型

文中通過改變B柱加強板的厚度來增加B柱的耐撞性能.B柱中加強板的原始厚度為1.0mm,在原始的數值的基礎上依次改變0.1 mm,分別取為0.8,0.9,1.1和1.2 mm 4組數值,分別對其進行仿真和計算分析,除加強板外的其它板的厚度不變.

表1 梯形截面梁材料基本參數

2.2 仿真結果及分析

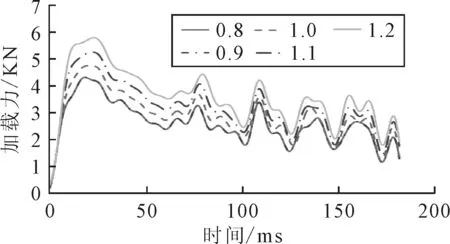

2.2.1 耐撞性分析

采用Hypermesh進行薄壁梁的三點彎曲試驗仿真的前處理,用LS-DYNA作顯示求解,Hyperview和Hypergraph進行相關的后處理.整個梁結構采用Shell四節點殼單元進行網格劃分.由圖6可知,得到不同厚度時的加載力隨時間的變化圖.在厚度減少時,加載力的值也隨之減少;在厚度增加時,加載力的值也隨之增加,在厚度增加0.1 mm時和厚度增加0.2 mm時得到的加載力曲線靠的比較近.表2給出了各種不同厚度的加載力的峰值大小.由表2可知,厚度減少時,加載力的峰值大小也隨之減小;厚度增加時,加載力的峰值明顯增加,在峰值大小上,1.2 mm的峰值最大,1.1 mm的與之相差比較小.分析可得,隨著厚度的增加,B柱的承載能力提高,厚度1.1 mm和1.2 mm的承受加載力的能力比較接近.

表2 不同B柱厚度對應的實驗結果

在整個仿真實驗的過程中B柱所吸收的總能量可由載荷-位移曲線得到

求載荷-位移積分曲線的可以轉換為求載荷-時間積分曲線,即能量.利用Hypermesh軟件進行仿真,可得加載力曲線和側撞過程中的吸能曲線,見圖7~8.

圖7 加載力曲線

圖8 側撞過程中的吸能曲線

由圖8可知,厚度為0.8 mm和0.9 mm時吸能曲線基本重合,吸能的大小比1.0 mm的時候小,說明厚度的減小使B柱的吸能變差;厚度增加時,吸能效果明顯變好,且厚度為1.1 mm時的吸能效果最好.

通過以上的仿真分析結果可以得出,B柱的耐撞性和厚度有比較大的關系.在厚度減小時,B柱的耐撞性能明顯變差;在厚度增加時,B柱的耐撞性能增加,但不是厚度越大其耐撞性能越好.通過對不同厚度時的B柱的承載能力和吸能特性的比較可以看出,厚度為1.1 mm時其耐撞性要優于1.2 mm,耐撞性更好.

2.2.2 輕量化分析

總吸能反應了B柱在碰撞過程中所吸收的總能量的多少,但是還不能從根本上反應一個縱梁碰撞特性的好壞,因為實際生產中要考慮的因素很多,比如,成本、質量、輕量化等.比吸能則可以對比分析不同材料和結構在吸能方面的效率.一般來說,其值越高越好.比吸能的值越大,說明其越滿足輕量化的要求.

比吸能(specific energy absorption,SEA)是指結構單位質量下所吸收能量的多少.可以表示為

式中:m為構件的質量.

分別計算5個不同厚度B柱結構的比吸能,其值見表2.由表2可知,在厚度減少時,比吸能明顯減小;厚度增加時,比吸能的值增加,但不是厚度越大,比吸能越大.厚度為1.1 mm時的比吸能大于厚度為1.2 mm時的比吸能,說明厚度1.1 mm的更加滿足輕量化的要求.

3 結 束 語

經過對某微型客車發生側面碰撞后變形形式分析后可以得出,B柱的厚度對其耐撞性和吸能特性有較大影響.利用Hypermesh仿真后的結果表明,B柱的厚度減少時,其加載力的峰值、總吸能以及單位質量的吸能都減小,雖然隨著厚度的減小其質量減少,更符合輕量化的要求,但其耐撞性變差,這對碰撞是十分不利的;隨著厚度增加,加載力的峰值、總吸能以及單位質量的吸能也有所增加,但不是呈單調遞增的關系,厚度為1.1 mm的B柱的側碰安全性優于1.2 mm.同時,由于車輛還需滿足輕量化的要求,所以板厚的增加是有限度的.文中的研究工作對微型汽車側面碰撞安全性的研究有較大的指導意義,在B柱厚度的選取過程中,必須根據具體實際的應用要求,綜合考慮B柱的耐撞安全性,選取最合適的B柱厚度結構.

[1]TYLKO S, GERMAN A, DALMOTAS D, et al. Bussieres improving side impact protection: response of ES2-re and WorldSID in a proposed harmonised pole test[J].IRCOBI, Madrid, Spain,2006(1):213-224.

[2]沈明宇.側面碰撞事故中的乘員傷害分析[J].汽車與安全,2009(7):61-65.

[3]林智桂,呂俊成,羅覃月,等.面向側面柱撞的微型客車耐撞性研究[J].中國機械工程,2016(1):129-134.

[4]張芳芳.基于B柱的汽車側面碰撞特性及乘員保護措施的研究[D].武漢:武漢理工大學,2013.

[5]廖興濤.基于代理模型的汽車碰撞安全性仿真優化研究[D].長沙:湖南大學,2006.

[6]GUO Q, YANG J, ZHANG B. A study on protecting of the far side occupants based on road traffic accident reconstruction[C].Proceedings of the 2012 Third International Conference on Digital Manufacturing & Automation,IEEE Computer Society,2012(1):140-143.

[7]KALU U, JIAPING W U, SUKBHIR B, et al. Door interior trim safety enhancement strategies for the SID-IIs dummy[J]. Sae Transactions,2005,114:26-33.

Study on the Relationship between the Side Impact Safety of Mini Bus and the Thickness of B Column

MO Yimin1)LEI Zhidan1)WANG Jun1)XU Fang1)LYU Juncheng2)

(WuhanUniversityofTechnology,SchoolofMechanicalandElectricEngineering,Wuhan430070,China)1)(SGMW,Liuzhou545000,China)2)

Taking a mini bus as the research object and considering the requirement of lightweight structure, this paper analyzes the influence rule of the thickness of B column on the side impact safety of automobile. By analyzing the deformation theory of B column, B column thickness is considered as the main research factor. The simulation analysis model is established by Hypermesh and Ls-dyna, and the relationship between the side impact safety and the thickness of B column is studied. Results show that the thickness of B column has a great impact on side impact resistance and energy absorption characteristics of the automobile. With the increase of the thickness of the B column, the automobile side impact performance improves significantly. However, when the thickness increases to a certain degree, the side impact resistance has a trend of declining. Considering the requirement of lightweight, the improvement scheme of B column thickness is put forward.

mini bus; side impact; energy absorption characteristics; B column thickness; simulation analysis

2016-12-15

*校企合作基金項目資助

U463.38

10.3963/j.issn.2095-3844.2017.01.010

莫易敏(1960—):男,博士,教授,主要研究領域為摩擦學,表面工程,機電一體化