用筆、用線與其他

慶旭 副教授、中國書法家協會會員、蘇州市書法家協會理事兼副秘書長、蘇州市教育學會書法教育專業委員會副理事長、蘇州幼兒師范高等專科學校美術教研室主任。曾獲第三屆中國書法“蘭亭獎”、首屆蘇州書法“張旭獎”。發表文章200余篇、出版書法專著教材70余部。

在傳統中國畫的藝術要素里。筆墨無疑占據十分重要的地位。黃賓虹有“五筆七墨法”之論,實為國畫一藝之要旨。這一點在漫長的中國畫發展歷史中幾乎從來沒有改變過。西人談論圖畫之構形常以“線條”謂之,“線”實乃傳統筆墨之小小構成耳。不過,當下藝事常有相互借鑒的可能,西人論藝之科學性、學種陛或可能給富于聯想、禪意的中國傳統藝術以頗為明晰的闡述語系。因為有了考古工作者的辛勤努力,讓我們發現到許多原始繪畫的遺跡,不管是巖畫、壁畫、還是陶畫等,可以清楚地看出其線條構成的二維空間的藝術形象。

但這種藝術認識,在現代中國畫的演變中是有過激烈爭辯的。即素描、線條(嚴格意義上講,“線條”也是素描要素中的一部分,完全從西方的藝術理論中來。我們此處的“線條”是具備東方藝術素質、韻味,甚至專指用毛筆畫出的線條,即“用筆”)與中國畫的關系。大體有兩派,一派認為中國畫是中華民族特有的繪畫藝術樣式,它更加注重的是作者人格精神的物化,而不必拘泥客觀世界的紛繁蕪雜‘。另外它與書法有著不可分割的內在聯系,在用筆原理、墨法技巧、章法構成、意境等上面,二者相通。它完全可以脫離西洋畫中關于光影。色彩的客觀存在而盡情徜徉于個體創造的精神世界中。這一派以潘天壽先生為代表。潘先生曾說:“我過去一直反對有些留學西洋回來的先生認為‘西洋素描是一切造型藝術的基礎‘繪畫都是從自然界來的,‘西洋素描就是摹寫自然最科學的方法等等說法。”在潘天壽先生看來,“人類繪畫的表現方法,不外乎點、線、面三者。線明確而概括,面較易死板,點則易瑣碎。中國畫既注意于用線,更注意空白,常常不畫背景,以空白作為畫材的對比,使畫背景也注意空白,以顯現全幅畫材及主體突出。故線和空白的處理,就是中國畫的明確因素,這是中國畫的特點”。另一派恰恰認為“素描是一切造型藝術之基礎”,這—派以徐悲鴻先生為代表。“徐悲鴻一生提倡‘寫實,……嚴格地要求他的學生必須如此,但他最欣賞的畫家齊白石、傅抱石、黃賓虹、張大干等等,卻恰恰不會畫素描,也不是以素描為基礎,也不是以寫實為特征。”這種存在很有意思,用陳傳席老師的話講,“這問題我已提出很久,希望有關專家深刻地研究一下”。

事實上中國畫發展到上個世紀末到目前為止又有一個新的情況出現,那就是“新文入畫”與“水墨畫”的復興。

“新文人畫”從二十世紀八十年代后期開始以維護和發展中國傳統文人畫的價值的面貌出現,到了九十年代成為美術界關注的一個美術現象。我們暫且不論“新文人畫”在特定時間的文化價值地位,只從表現手段來看,還是以傳統的線條為構成要素。(其中一些畫家在作品中配上大量的書法作品,當然更多的是所謂畫家書法,注重的是一種趣味,而不是書寫水平的高低。)我們可從“新文人畫”代表畫家常進、劉二剛、王孟奇、何建國、王鏞等作品中看到蘊涵萬干風情的線條構成。“水墨畫”的出現原因比較復雜,其中最主要的因素之一有理論家的導向策劃。在“水墨畫”的現代演進中,名稱的固定花費很大精力,在傳統的“中國畫”概念里,國家的身份過于明顯,這樣有礙于這一畫種在國際上的傳播,于是“水墨畫”便仿效油畫,以物質材料命名。

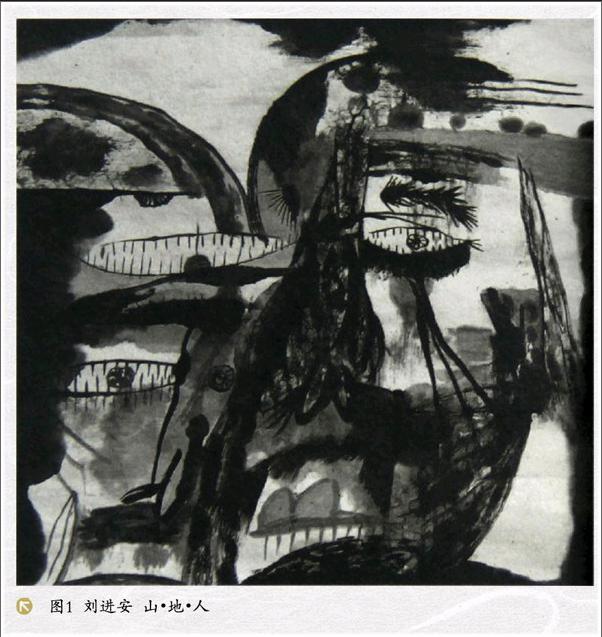

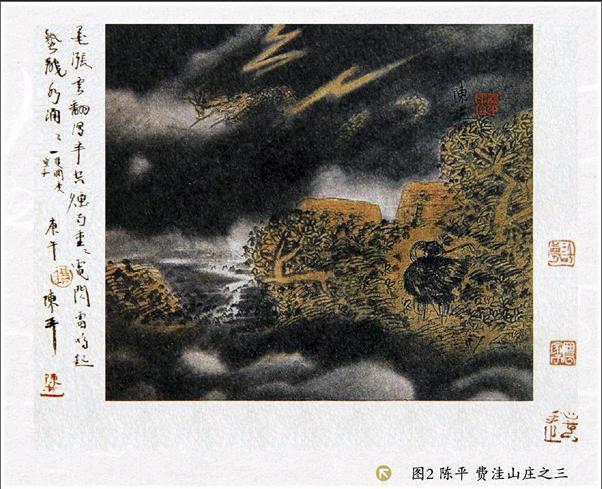

“油畫作為一種國際化很強的畫種,在某種意義上說,也證明了以材料命名畫種對于獲得國際身份的重要性。”當然我們必須承認現代“水墨畫”在藝術手法上對西方的借鑒和藝術家們“在民族文化身份與國際身份的統一中尋求安身立命的依據,這是中國藝術家在全球化語境中尋找自身地位的一種策略和努力”。從具有代表性的“水墨畫”作品中看出藝術家對西方超現實主義、現代主義、形式主義等的影響,已與傳統的“中國畫”的概念徹底地拉開了距離。與此同時不由得表現出對傳統的“線”的忽略,但需注意,這只是其中的一種存在。事實上,并非所有“水墨畫”作品都將“線條”無情地隱去,劉進安的《山·地·人》(1989年作,59×68厘米,圖1)、陳平的《費洼山莊之三》(1990年作,60×60厘米,圖2)等作品中還是夾雜諸多的線造型在里面,意境悠遠。

可見,不管是古代,還是現代,不管傳統中國畫的名稱發生什么樣的變化,在其主流發展過程中,“骨法用筆”(客觀可視的乃線條作為造型、載情、表現的手段)始終堅定存在。反觀一下,個中何種原由使然?原來這些通過必要的技藝、內涵富于指向情緒意向的線條能夠表現出深厚的內在質量。在具體作品中,我們常常這樣看,質,即線的質地、質感;量,即線的重量、分量。任何一條線都有其質量,都有其情感色彩即情調。利用制圖工具畫出的線,整齊勻稱,比較理性;隨手畫的線靈活多變,富于感情變化。邱振中先生關于幾何線與徒手線的論述即指此。從某種層面上看,中國畫也是一門關于徒手線的藝術。每條徒手線都有它的感情特征,如清靈、豪放、流動、干澀、秀逸、雄強等不一而足。雖然我們已經盡可能地運用語言文字去表達各種線條給人的感受最終還是未如人意,但這些表達還是在人們對線條的認知過程中起到了或多或少的銜接作用。

線條的內在質量從哪里來?且看黃賓虹先生對于筆墨的見解:“筆法是骨,墨法肌肉,設色皮膚耳。骨法構造雖有不同,骨肉停勻,方為合法。”“墨法尤以筆法為先,無墨求筆,至筆有未合法,雖墨得明暗,皆所不取。有筆兼有墨,最為美備。”墨法控制暫不討論,那么筆法呢?筆法控制線條的速度與力度。速度指筆鋒在紙面上行進的快慢,力度指線條的力量感。若再往下給這種“力度”作科學的定義卻十分困難,因為藝術范疇內的許多審美界定往往更多地依賴于人內心的微妙感受而并非異常清晰的概念表達,雖然那些表達看起來確實天衣無縫,這也許是理性的科學與感性的藝術之分界吧。中國畫中線條的力度一般與兩方面因素有關,一是物理力,二是技法力。前者是客觀存在的物理屬性的下壓力,這種力在表達書法力度時的作用十分微小。后者是指通過用筆的多種運動方式而產生各種不同形狀的線條而給人以力量感受的各種“力”。這種“力”(用筆技巧)是表現力度的主要手段。之所以樂此不疲地去追求”力度”技巧,是因為在藝術的各種審美感受中,崇尚力度、力量美是最為重要的美感之一,它甚至被一些藝術學者認為是生命意識的一種價值存在。古今中外的許多文藝觀念中“都不同程度涉及到,因為力是人類對自然、自身的觀察后的一種美的發現,力度是事物的運動屬性之一”(梅墨生)。在力的表現過程中,往往與速度控制同時完成很難分開。行筆過程中有快慢變化,就會使線條的情緒、質量出現各種變化。行筆慢時,由于筆鋒在紙面上的停留時間稍長,則墨汁的滲化就較徹底,線條的邊廓就較毛,從而使整根線條呈現出敦實、厚重的情調,比如李可染先生的線條}行筆勻速時,由于筆鋒在紙面上經過的時間相等,所以出現的線條邊廓就較整齊、光亮(這里就需要用力的控制),從而使線條呈現出安靜、規整的情調,像潘天壽先生的線條,行筆速度快慢有序,提按變化多端,線條就呈現出舒展自如的態勢,陸儼少先生的山水畫中常見到這種線條的形式。

而實際操作過程中,往往會出現控制不到位的情況,具:體有三:一是技術層面上的功夫欠缺,這種情況,問題不大,隨著時間的延長,認識增加,不斷磨練,積累經驗,會逐步到位,古人有很多苦練成功的范例可作楷漠;二是江郎才盡,翻來覆去就是那幾下子,拓展不寬。第三種情況是因為藝術觀念的偏差而造成的表現方法的格調不高,即缺少必要的文化品格——雅的素質,而從書法藝術的本質上看那些外在之形,實際上就是控制不到位,在這種情況下,有“如何理解控制到位”這一問題。對于要把“雅”在控制到位中表達出來,其實要先弄清“雅”的本質,它作為一種文化——知識信息反映在藝術作品中,總是與文化素質息息相關著。文化素質支配并制約人的行為取舍,于是作品中不自然的機械的圓轉,意象的單調,面貌的雷同等就成為必然。改變這種情況的途徑還是那句老話,“讀萬卷書,行萬里路”。林散之老人說過“萬病好醫,惟俗病難醫”,但并非就不能醫,接著他又說,“讀書醫俗”(陸衡《林散之筆談書法》,古吳軒出版社,1994年)。

除了人為的控制(所謂主體因素),能夠使線條出現各有千秋的情緒變化而外,工具和材料對線條的表現效果也是一不容忽視的因素。比如軟毫和硬毫所表現出的不同趣味,宣紙的自然滲化的特殊性能,也給筆墨相融提供了無限變化的可能,這就使得中國畫線條的質量包含更多的兼容性,韻致十足,回味無窮。