三元雅集

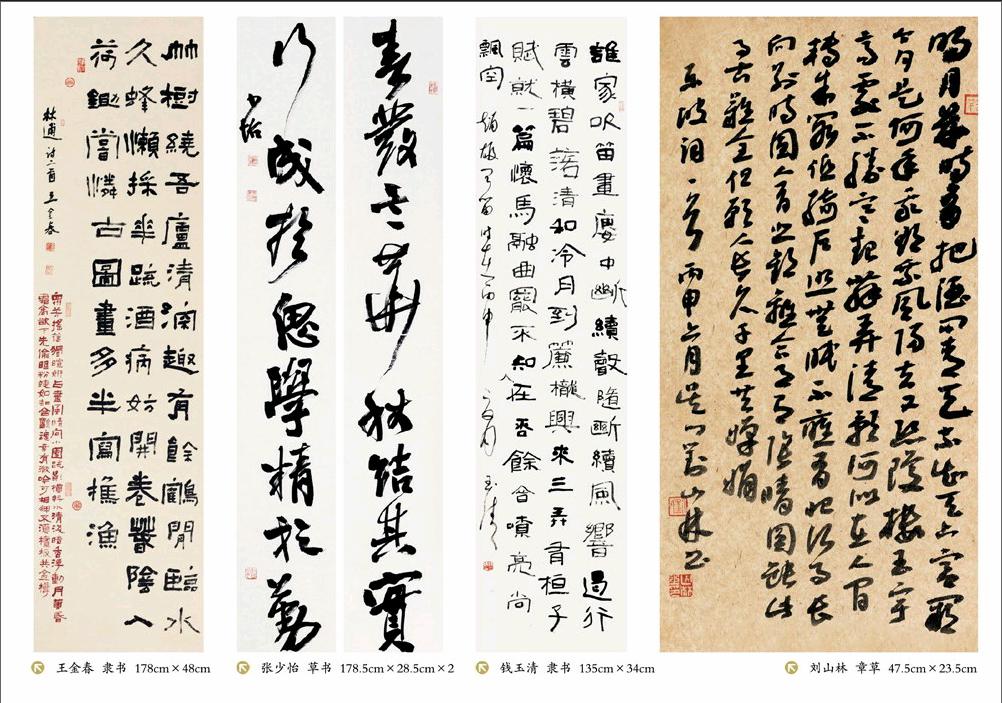

本刊訊 2016年9月26日,由蘇州市文聯,蘇州市書協聯合主辦的“三元雅集——2016蘇州市中青年書法家作品展在蘇州三元美術館展出,是王國安、王金春、張少怡、劉山林、錢玉清、徐世平、林再成、邢宗仁、顧工、王潔、寇忠理、周易、顧宇馳13位作者的52件作品。華人德、王偉林、潘振元、葛鴻楨、王歌之等書家和作者參觀了展覽,并參加了創作研討會。座談會的主題是當代蘇州中青年書家的審美走向及思考。

王國安(蘇州市書協副主席兼秘書長):40年來我的學書理念始終以碑帖兼融,以碑寫帖為主(以碑的樸茂、線條,寫出帖的韻致),廣采博取。我至今的審美還是甜中意,咸喜歡。蘇州書法歷來多以精致、韻味為主,上世紀七八十年代祝嘉、沙曼翁、宋季丁等一批老先生寫碑,開出了新的氣象,影響了蘇州一大批書家。沙老以秦漢篆隸積累了深厚的功力,下探唐宋,反哺篆隸,全無篆隸的霸氣,增加唐褚遂良舉重若輕及文人的氣息,極具書寫性。其中華人德、陸家衡、王歌之、潘振元等現在70多歲的一批書家延續碑學,碑帖結合下了50余年的功夫,雖然成就不一,影響各異,但將是蘇州書法史的一個亮點。

欽瑞興(蘇州市書協常務理事):雅集書法雖然各自的表現形式不同,書法風格也不同,但都能從其書法的字里行間看出古典傳統書法的氣息,這說明我們蘇州中青年書法整體的書法審美追求趨向是一致的,就是在回歸傳統的基礎上講究精致典雅的表現形式。

費之雄(蘇州市書協顧問):書法作品包含四項元素:書寫內容一追求文學之意境美。自撰詩文體現書家學養。點劃用筆——追求繪畫之筆致美。點劃法度承舊,用筆意象求新。結構造型—一宦求建筑之構造美。點劃搭配,部首組合,間架結構,千姿百態。個性流露,自顯書法語言;隨心所欲,久則書如其人。章法氣勢——追求音樂之韻律美。篆隸正魏,整齊美如軍隊列陣;行大狂草,參差美如舞池溜冰。樂音高低強弱,時間構成樂旬樂段,漢字大小正斜,平面空間體現其節奏韻律。書品展示,遠觀引眼球者,首在“氣韻生動”,然后品賞造型,玩賞筆致,融會詩意,回味無窮也!

董水榮(吳江書畫院院長):我們可以自問,當蘇州書法界的元老一一離開了我們,蘇州青年一代的書法家,還有多少可以和全國優秀的青年書家抗衡。如果我們早一點感受到這種危機對蘇州書法的沖擊,這可能會給蘇州書法的發展帶來良機。蘇州書法資源的輸出,更多的是傳統資源的影響。相比之下,蘇州書法作者個體或集體能自覺關注全國的書法觀念,理解書法的視角多樣化、開放化、深度化,做得比較少。有活動、有平臺卻缺少對書法深度的思考。自足的心態,失去了沉潛弘毅的抱負,失去了以往謙遜的姿態。自足不會讓我們對別人的更為深入的傳統體悟做出驚嘆,也看不到別人更為敏感地表達對書法的理解。

我覺得蘇州書法應該進入一個反思階段,或者需要反思的精神。一談到書法繁榮不要只想到書法的“圈人運動”,發展更多的書法愛好者,舉辦更多的書法活動,營造一派熱鬧的書法場面。繁榮背后更需要的可能是一種精神,一種思想。任何一種先鋒的力量,都建立在反思的基礎上,對原有狀態的不滿,做出理想改革。

慶旭(蘇州市書協副秘書長):通觀本次雅集,一是共鳴,一是共勉。本次參展的13位作者的書寫水準基本折射出我市中青年書法家目前的創作實力。就創作手段與形式而言,基本上為自然書寫,沒有過度的拼貼、做舊等外在裝飾部分。即便有極少部分的塊面拼接也較符合自然的本色,沒有喧賓奪主。實際創作中,自然書寫僅就技巧的難度、連貫性和心理節奏的自在、自然調控等方面與具有間斷特質、可以反復修改的拼貼制作相比,二者的創作實況業內同道心知肚明。本次雅集,幾乎是不約而同地擠在行草一體,正體極少,篆書幾乎絕跡,就是有,還是以作品題簽形式出現。是不是每位作者都具備把行草的本性恰如其分地、自然流暢地、酣暢淋漓地表達出來、表現出來呢?顯然不是!如果一幅較少字數的對聯中還有字法上的糾結的話頗不符合極為講究的、極為細膩的姑蘇文化。所有這些應當是我與大家共勉之處。

王淵清(蘇州市書協理事):與蘇州往年一些中青年書法聯展相比,這次展覽其總體水準有了較大提高。剛剛華人德老師也談到風格,他認為風格的最高境界就是水到渠成。我也這樣認為,但一個時代又有幾人能做到水到渠成地創立自己的風格。大多是為自己設立一個目標風格,再一步一步地去逼近它。而現在很多中青年書家更多的是模仿獲獎書家的風格,這種急功近利的學習方法,往往很快得到“回報”:入展并獲獎。然而這種“個人風格”“藝術成就”注定是短命的。而本次聯展的書家都是近年來獲獎者,很明顯其中不乏模仿當今獲獎書家風格的,這也正是他們能獲獎的原因。但關鍵是他們今后的路該怎么走?值得深思!

邢宗仁(蘇州市書協創作委員會委員):就我自己,喜歡柔韌中的雄強美,因此把力量感放在首位,也盡可能地根據自己對書寫內容的不同理解或者紙面表達時的內心情緒變化,通過筆墨呈現文字載體和心境的畫面感。所在,在單字大小足以駕馭的前提下,我偏好白色生宣和長鋒羊毫,在不聽使喚的“痛苦”中感受搖曳多變的自然生發出來的線條美。我覺得風格對學書之人書寫的始終并沒有既定的模式,就如審美一樣,根據書家個人的理解而不同,或者隨不同的書寫階段而調整。風格也不能讓書家本人屈就,應該服從于自己的書寫語言的表達而不是讓自己的書寫符號化。風格的成熟或者被大面積認可應該是個很漫長的過程。無論審美或者風格,我認為,它們都是建立在相當精良的筆墨功夫之上,因此,沒有討巧與捷徑。

俞建良(蘇州市書協常務理事):剛才,華老師就“當代蘇州中青年書家的審美走向及思考”作了簡要的闡述,對顧工提出的書法創作要有個人風格的設定,以及王金春主張書法個性創作“水到渠成”的原則,談了自己的見解,還列舉了晚清朝廷身居高位的吳大瀲、曾國藩、翁同穌三大書家,還提到了何紹基的書風,這已經間接地回答了當代蘇州中青年書家的審美走向。我認為顧工的想法是一種假設,設定一個方向,有可取之處。而王金春的“水到渠成”是完美主義,凡搞書法的都有這個想法。

我談兩點體會:一是書法學習要全方位,二是書法創作應有目標。學習書法期間,我崇拜個性強烈的書法家,曾先后拜訪了蘇州的祝嘉、黃異庵、費新我、衛東晨、吳進賢、沙曼翁,上海的王蘧常、翁閹運、鄭逸梅,南京的林散之、蕭嫻、陳大羽,北京的黃苗子,西安的衛俊秀等。但每每打開他們給我的作品,強烈的書風撲面而來,沉浸在相見時的興奮之中。這就是我多年來追求的目標,就是求有強烈個性的書法作品。所以我想,再過50年、100年,今天的13位蘇州市中青年書法家中,有讀者嗎?應該有!本人除書法外,還搞收藏。收藏有個特征,越是有個性的書家,按照平方尺計算潤格越是高,且其門人的作品也越多。反之,即使收到了明代人的作品,“二王”一路也寫得很到位,有的寫得很精致,但價格不高,甚至無人問津。“恨古人不見今人”,時代書風要關注,但個人風格追求當設定。所謂的審美,不僅要符合大眾,更是讓小眾得到認可。這才是當代蘇州中青年書家要面對的創作問題,值得思考,這也是立足蘇州書壇的走向。

王偉林(中國書協理事兼學術委員、江蘇省書協副主席、蘇州市書協主席):策劃這次展覽,意在解剖麻雀,引發思考。談蘇帥I中青年書家的審美追求,必然要談到吳門書法的積淀、優勢和不足,必然要談及全國書法創作的現狀以及展廳文化。將吳門書法置于全國書法發展的格局來探討,就能更加精準地看清我們自身的優長和局限,從而也就能更加深入地把握住吳門書家成長的軌跡。當代書法是一個開放的體系,多元、多樣是其發展的態勢,所以我們的思考和探討也要有開放的視野。從這次展覽的13位作者來看,座談會上有幾位嘉賓都談到他們在書體和書風上略顯單調和相近,這確是事實。總體而言,吳門書家偏好蘊藉、含蓄、典雅的書風,寫行草書者居多,而對質樸雄強的漢魏碑版書法以及更早的簡牘書法等涉獵較少,尤其是對新出土的書法資料關注不夠。而與這次展覽時隔不到一周就開幕的《王歌之、王大夷書法聯展》恰好是一個對照,蘇州老一代書家如王歌之等對書法認識的深刻、冷靜和執著足以給年輕一輩提供寶貴的借鑒。作為組織者,透過這個展覽,我想的更多的是青年書法人才的成長和培養問題。書法學習和書家成長有其規律可尋,除自身努力外,離不開師承、學養、眼界和胸襟等。為了促進有潛力的年輕作者更好地成長,協會今后將有重點、有針對性地發揮藝指委中老一輩書家的傳幫帶作用,通過收徒結對子等方式,多為吳門書法儲備人才。