種植行距對玉米產量和群體小氣候的影響

步蘊法, 李鳳海, 王晶晶, 劉洪亮

(沈陽農業大學特種玉米研究所,遼寧沈陽 110866)

種植行距對玉米產量和群體小氣候的影響

步蘊法, 李鳳海, 王晶晶, 劉洪亮

(沈陽農業大學特種玉米研究所,遼寧沈陽 110866)

以鄭單958為試驗材料,設置50、55、60、65、70 cm等5個行距處理,研究不同種植行距對玉米產量及群體特性的影響。結果表明,60~70 cm行距產量顯著高于小行距種植產量;隨著種植行距的增大,玉米的葉面積指數、田間CO2濃度及空氣流動速度均有不同程度增大,其中以中下部冠層通風透光條件改善最為顯著;不同種植行距對田間溫度影響不顯著。在遼北地區,鄭單958采取60~70 cm的大行距種植較為合適。

玉米;行距;產量;群體結構;葉面積指數;小氣候

玉米是我國重要的糧食作物。近年來,在玉米種植面積不斷擴大的背景下,玉米的產品依舊供不應求。自2010年起,我國已由玉米凈出口國轉變為凈進口國[1]。提高作物產量,是增加總產量的有效途徑,但作物生產反映的是完整的群體效應,并不是單一植株的個體表現[2]。合理的行距配置可以改善冠層內的光照、溫度、濕度和CO2等微環境,提高群體的光合效率和作物產量[3]。近幾年,筆者所在課題組對遼寧省各生態區玉米種植行距進行了廣泛調查,發現不同生態區玉米種植行距明顯不同,其中遼中、遼北生態區行距為55~60 cm,遼東南生態區為60~65 cm,遼西生態區為45~50 cm。這種種植行距的差異,是不同生態區過去長期形成的種植習慣。隨著玉米種植密度的不斷增加,群體結構發生了明顯變化。玉米生產的發展也促進了機械化水平的提高,在玉米種植密度不斷提高的形勢下,適宜行距的確定,建立合理的群體結構,對于發揮玉米新品種增產潛力、提高玉米的產量、適應機械化作業就顯得尤為重要。本研究以鄭單958為材料,研究了5個不同行距下玉米的產量以及群體內微環境的差異,為合理行距配置、創造玉米高產群體結構提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料與試驗設計

試驗于2014年在遼寧省昌圖縣金家鎮進行。供試土壤為沙壤土,肥力中等。供試材料為中晚熟耐密植型品種鄭單958。

試驗采用隨機區組設計,8行區,行長7 m,3次重復。設5個行距處理:處理1,行距50 cm,小區面積28 m2;處理2,行距55 cm,小區面積30.8 m2;處理3(CK,當地傳統種植行距),行距60 cm,小區面積33.6 m2;處理4,行距65 cm,小區面積36.4 m2;處理5,行距70 cm,小區面積39.2 m2。種植密度為6萬株/hm2。

1.2 測定項目與方法

葉面積指數:從拔節期開始每小區選擇10株,測量所有葉片的長寬,用長寬系數法計算;透光率:灌漿期用LP-80型冠層分析儀測量每小區穗位部以及穗位上0.5 m和穗位下0.5 m的透光率;CO2濃度:灌漿期用TPJ-26 CO2檢測儀測量每小區穗位部以及穗位上0.5 m和穗位下0.5 m的CO2濃度;風速和溫濕度:分別用微風儀和溫濕度計在灌漿期觀測風速和溫濕度;產量及產量構成因素:收獲后稱每小區中間4行的鮮質量,數總穗數,每小區隨機取樣,取15個穗,晾干之后考種,測定指標有穗長、禿尖長、穗粗、穗行數、行粒數、軸粗、百粒質量、含水量,并按14%含水量折算產量。

1.3 數據分析

采用DPS軟件和Microsoft Excel 2003進行數據統計分析。

2 結果與分析

2.1 產量與產量構成因素

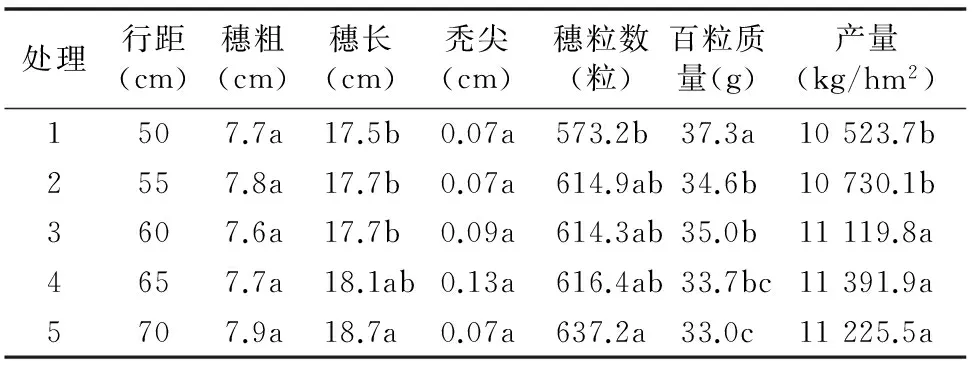

由表1可知,不同種植行距對玉米產量有顯著影響。隨著種植行距的增大,玉米的產量逐漸增高,在65 cm行距達到最高,70 cm行距又略有下降。多重比較結果顯示60、65 cm與70 cm行距產量差異不顯著,但均與50、55 cm行距產量差異顯著,分別比50 cm行距產量高5.7%、8.2%、6.7%。

表1 不同種植行距下的產量和產量構成因素

注:同列數據后不同小寫字母代表5%水平下差異顯著。

不同種植行距下,玉米的穗粗和禿尖長差異不顯著。70 cm 行距玉米的穗長最長,除與65 cm行距無顯著差異外,顯著大于其他處理。

玉米的穗粒數和百粒質量是產量的直接構成因素,在種植密度相同時,直接影響玉米的產量。由表1可知,70 cm行距穗粒數最多,百粒質量最低;50 cm穗粒數最少,百粒質量最高。玉米的各產量構成因素之間具有互補效應,以維持其產量的相對穩定。

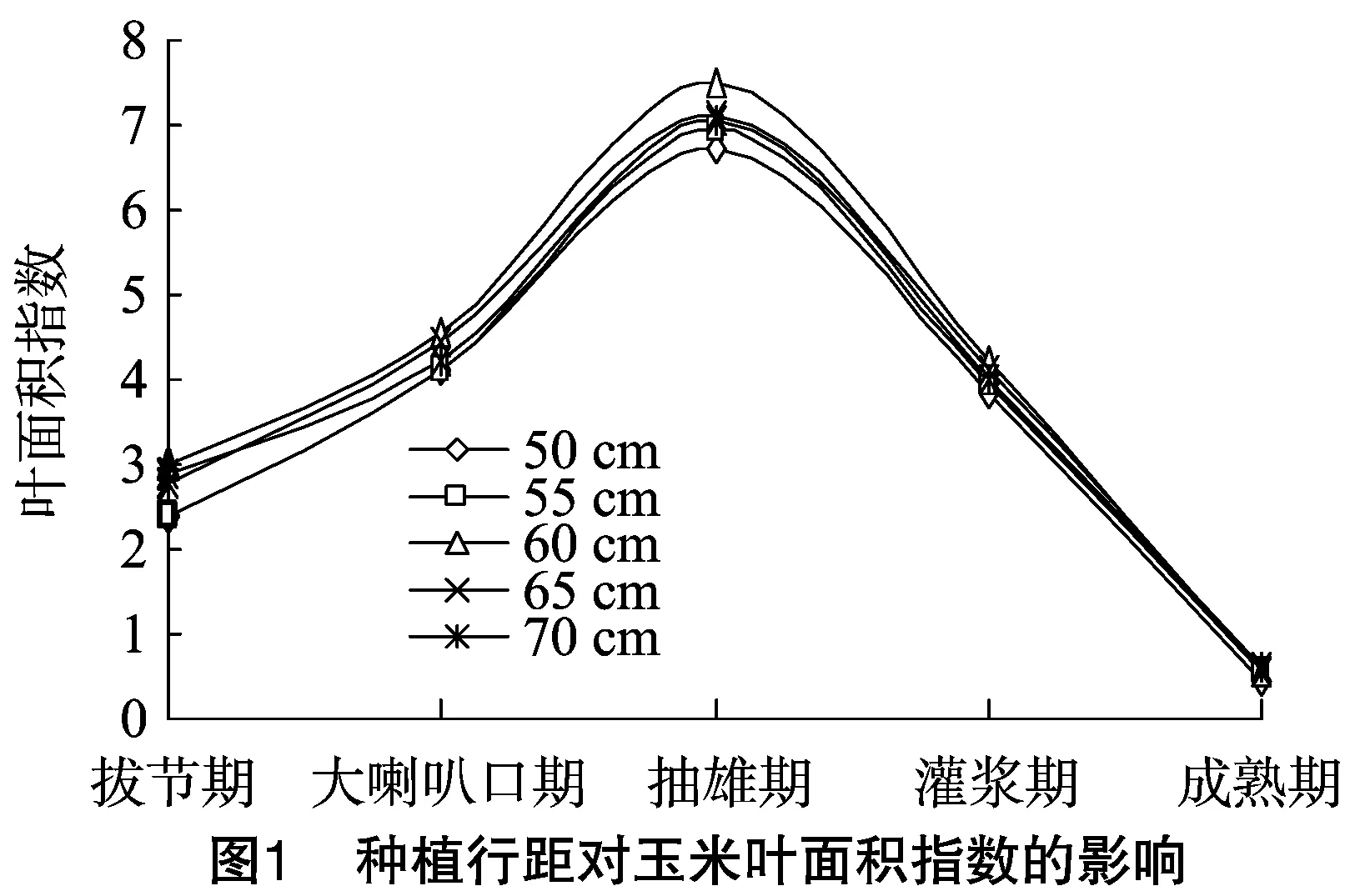

2.2 葉面積指數

葉片是玉米的重要光合器官,群體的葉面積大小及其發展動態對產量的形成至關重要[4]。由圖1可知,各行距處理下玉米的葉面積指數變化趨勢基本一致,均由拔節期開始迅速增長,抽雄期達到最大值,之后又逐步下降,并在大喇叭口期至灌漿期的一段時期內維持在較高水平。其中,60 cm行距下玉米葉面積指數在大喇叭口期至灌漿期最高,65 cm行距次之。50、55 cm行距下葉面積指數在拔節期偏小,之后逐漸趨于正常。灌漿期之后,各處理葉面積指數均迅速下降,其數值曲線也基本重合。

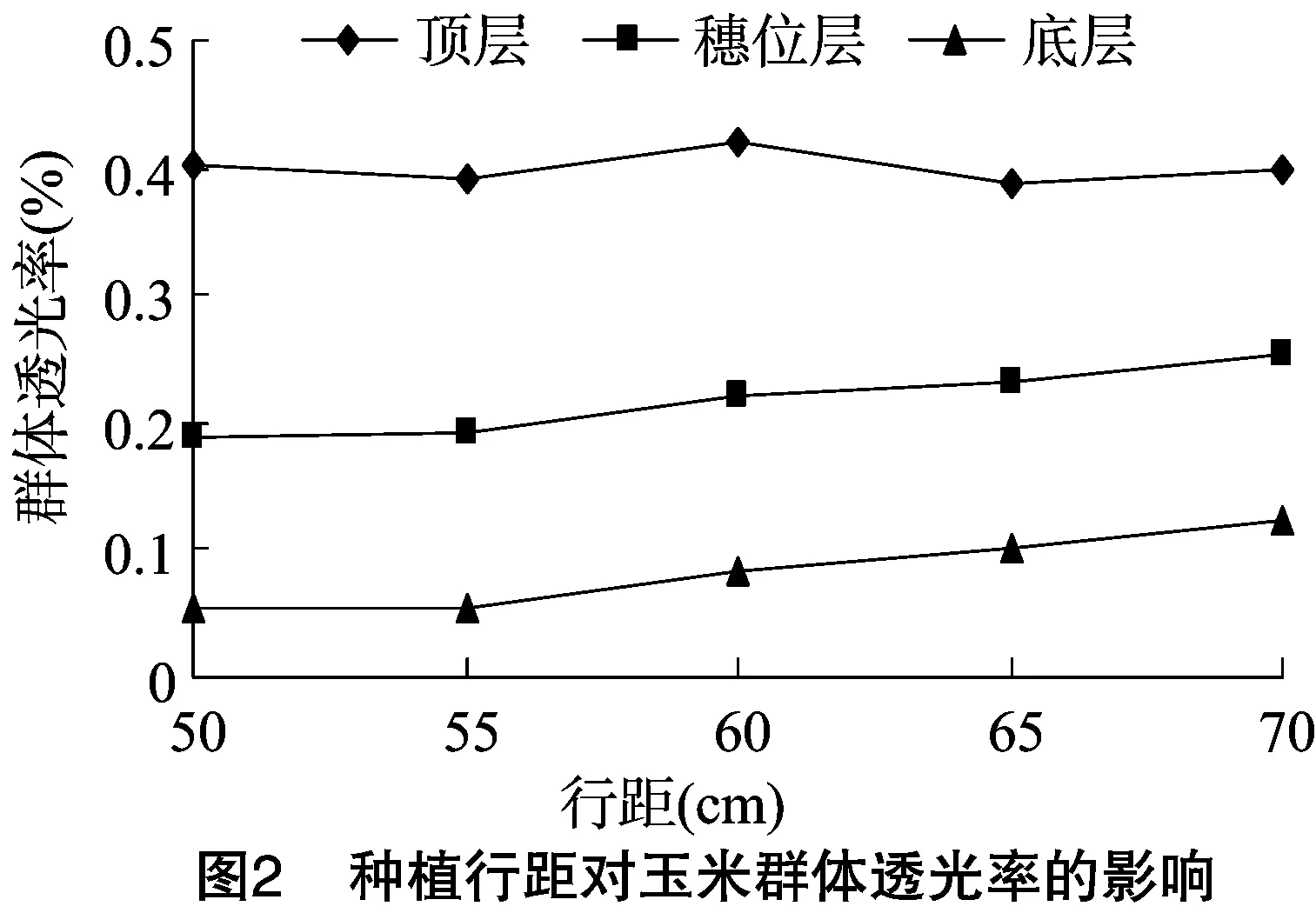

2.3 群體透光率

由圖2可見,玉米的群體透光率隨冠層高度的升高逐漸增大。在頂部冠層,各行距處理下玉米群體透光率差異不大,沒有表現出一定的規律性。玉米頂部冠層通光較好,玉米頂部葉片面積較小,不同的行距處理所構建的不同群體不足以對頂層的群體透光率產生影響。在穗位處冠層中,隨著行距增大,群體透光率逐漸增大,70 cm行距要比50 cm行距高36.7%。底部冠層中,行距對群體透光率的影響最為明顯,70 cm 行距比50 cm行距高1倍以上,說明經過頂層和穗位層葉片的遮擋,不同種植行距下,到達玉米底部冠層的光通量差異巨大。

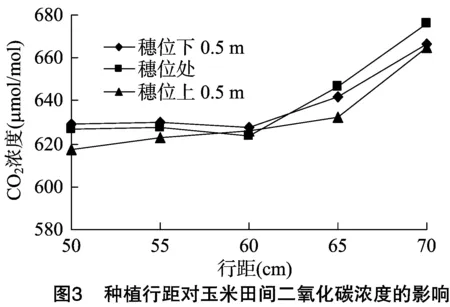

2.4 田間CO2濃度

對田間3個不同高度冠層CO2濃度測定結果(圖3)表明,隨著種植行距的增大,玉米田間CO2濃度也隨之升高,升高速度逐漸加快。50~60 cm種植行距下玉米CO2含量略有升高或基本保持不變,在穗位下0.5 m處略有降低。從 65 cm 行距開始,玉米田間CO2濃度增加較為迅速,65 cm種植行距分別在上、中、下冠層比60 cm行距增加2.24%、3.59% 、0.98%;70 cm行距比65 cm行距分別增加了 3.77%、4.25%、4.88%。從各處理不同冠層高度來看,小種植行距下玉米田間CO2含量隨著冠層高度升高逐漸降低,隨著種植行距的增大,各冠層CO2濃度趨于一致,當種植行距達到65、70 cm時,穗位處CO2濃度明顯升高。棒三葉在玉米產量形成過程中至關重要,玉米穗位處CO2濃度的升高有利于提高棒三葉的光合速率,進而利于產量的提高。

2.5 冠層內風速、溫濕度

由表2可見,隨著種植行距的增大,玉米田間的空氣流動有緩慢加速的趨勢;同一行距處理下,隨著冠層高度的增高,田間風速也逐漸增大。70 cm行距風速在上、中、下3個冠層分別比50 cm行距增加了6.7%、23.1%、7.7%。玉米田間濕度隨種植行距增大略有減小,但整體差異不大,在2%以內。這是由于隨著種植行距的增大,田間空氣流動加劇,地面蒸騰加快,日均相對濕度減小[5]。田間溫度差異在0.2 ℃以內,50、65 cm行距下最高,55、60 cm行距下最低。

表2 不同行距下玉米田間風速和溫濕度

3 結論與討論

研究結果表明,在種植密度相同的條件下,通過不同行距設置,能夠改變群體通風透光條件,對產量產生明顯影響。隨著種植行距的增大,玉米田間CO2含量逐漸增大,各冠層的風速逐漸加快,冠層頂部透光條件改善不明顯,冠層中下部透光條件改善顯著,田間濕度略有降低,溫度基本沒有變化。不同行距的葉面積指數依次為處理3(行距60 cm)>處理4(行距65 cm)>處理5(行距70 cm)>處理2(行距55 cm)>處理1(行距50 cm);產量高低依次處理4>處理5>處理3>處理2>處理1,其中處理3~處理5產量無顯著差異。通過在遼北種植行距的對比和研究發現,60~70 cm種植行距下,玉米產量較高,而且更方便田間管理與收獲,適合在當地推廣。

目前,對種植行距的研究較多,結果不相同,受地域性影響較大。王楚楚等研究表明,吉林省緊湊型玉米最適種植行距為70 cm[6-7]。賀文勝等在山西省對春玉米進行大面積的機械化收播試驗,結果表明,60 cm行距下,玉米產量、機收效率均要優于當地傳統行距[8-9]。曾蘇明等在山東省內的類似研究則表明,55 cm行距有利于鄭單958高產[10]。不同生態條件對玉米的產量和生長發育有著顯著的影響,導致不同生態區種植行距的不同,因此,需要在不同生態條件下對玉米行距設置進行研究,探討遼寧省玉米種植的最佳行距,為玉米高產和適應機械化提供技術支撐。

[1]黃季焜,楊 軍,仇煥廣. 新時期國家糧食安全戰略和政策的思考[J]. 農業經濟問題,2012(3):4-8.

[2]寧碩瀛. 種植密度和行距配置對夏玉米群體光合特性及產量的影響[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2012.

[3]陳淑萍,岳海旺,卜俊周,等. 不同種植密度與行距配置對先玉335產量性狀的影響[J]. 河北農業科學,2013,17(2):10-13,26.

[4]趙化春,韓 萍. 玉米栽培的適宜密度問題[J]. 玉米科學,2001,9(增刊1):34-38.

[5]余 利,劉 正,王 波,等. 行距和行向對不同密度玉米群體田間小氣候和產量的影響[J]. 中國生態農業學報,2013,21(8):938-942.

[6]王楚楚,高亞男,張家玲,等. 種植行距對春玉米干物質積累與分配的影響[J]. 玉米科學,2011,19(4):108-111.

[7]韓海飛,曹慶軍,高亞男,等. 不同行距對高產玉米品種PEP羧化酶活性及產量性狀的影響[J]. 吉林農業科學,2010,35(4):9-12,33.

[8]賀文勝,喬延丹,李洨澤. 玉米規范種植行距對比試驗研究[J]. 農業技術與裝備,2011(1):48-51.

[9]閆凱兵. 規范種植行距提高機收水平[J]. 農業技術與裝備,2010(7):56-58.

[10]曾蘇明,郭新平,張肖紅. 不同種植行距對玉米生長發育及產量的影響[J]. 山東農業科學,2012,44(11):46-48.

10.15889/j.issn.1002-1302.2017.02.020

2015-11-26

國家科技支撐計劃(編號:2012BAD04B03);遼寧省高等學校優秀人才支持計劃(編號:LR2012022)。

步蘊法(1990—),男,山東濰坊人,碩士,主要從事玉米育栽培研究。E-mail:buyunfa@126.com。

李鳳海,教授,博士生導師,主要從事玉米育種與栽培研究。E-mail:lifenghai@126.com。

S513.04

A

1002-1302(2017)02-0076-02

步蘊法,李鳳海,王晶晶,等. 種植行距對玉米產量和群體小氣候的影響[J]. 江蘇農業科學,2017,45(2):76-78.