以創新思維發展為目標的數學活動課程構建

徐河南

只有通過學生親自動手操作,獲得感性經驗,才能激發學生的學習興趣,調動學習積極性,活躍課堂氣氛,加深對所學知識的全面理解。同時,也能開發學生智力,讓他們積極地去思索、探討、創新,使學生不再是被動接受知識的容器,而是主動積極的參與者,是認識過程的探索者,是學習活動的主體。本文就如何利用教材所蘊含的數學知識,結合小學生的年齡及心理特征,創設一些生動有趣的數學活動,為培養學生的創新能力展開探討。

一、開展數學調查,誘發學生創新動機

培養學生的創新意識,首先要讓學生有要創新的動機,而動機又不會自然產生,需要一定的外在條件的刺激和引爆,所以課堂教學中所創設的數學活動能否激發學生的創新動機就顯得十分關鍵。開展數學調查活動是讓學生對生活中的各種現象展開調查、探索與討論,這會讓他們真正體會到數學在生活中的運用。數學調查最大的優點在于該活動極具開放性,非常適合小學生。活動強調的是學生的動手能力、計算能力和創新能力,讓學生在探討問題和尋求結論中體驗成功和失敗,不斷拓展他們的創新空間。

例如,學習“長方體和正方體體積”相關內容時,筆者創設了名為“雞蛋體積大測量”的數學調查活動,方案如下:

探索主題:如何測量一個雞蛋的體積?(體積單位:毫升)

方法與成果:

1. 用三種方法測量:①把整個雞蛋放入裝有水的量筒中直接測量;②把雞蛋打碎,將蛋黃、蛋清和捏碎的蛋殼一起放入量筒中測量;③做一個和雞蛋一樣大的橡皮泥“雞蛋”,然后再把這個“蛋”做成長方體,再計算出體積。

2. 猜測:方法1和方法2應是最準確的,而且測出來的體積應該也一樣;方法3用到估算,可能和實際體積差別比較大。

3. 實驗過程:

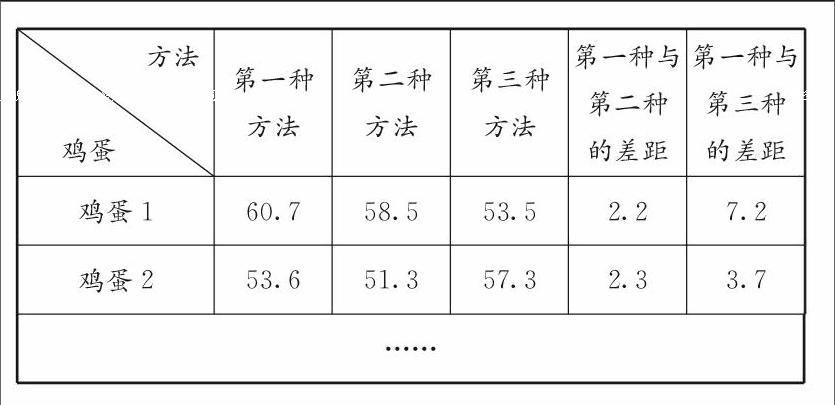

4. 實驗分析:從上表可以看出用方法2測出來的體積總是比方法1少一點,而方法3測出來的體積和前兩種方法的差別比較大,因為它在測量時是用眼睛估算,誤差較大。

5. 想一想:為什么方法2測量的體積總是比方法1少呢?原因是雞蛋里面有空隙,我們在剝開熟雞蛋時總會發現蛋殼里面的頂部有一些空隙沒有被蛋黃和蛋清所占據。

這個數學活動,教師先創設情境,讓學生感受求雞蛋體積的復雜性,常規方法無法直接得出結論,要通過把雞蛋的形狀轉變成已經學過的幾何體的形狀等各種方法來求體積。接著充分調動學生多種感官參與,利用學具,動手操作,動手實驗,利用三種不同的方法求出雞蛋的體積。最后讓學生思考:為什么方法2測出來的體積總是比方法1少一點,而方法3測出來的體積和前兩種方法的差別比較大?活動中學生的情緒高漲,思維異常活躍,充分展示了學生的動手操作能力,感受到解決問題的多種策略,大大培養了學生的創新思維。

二、突破思維定式,提升學生創新能力

創造性思維最重要的標志是新穎性與獨創性,表現為學生在現實生活中用創造性思維去解決數學問題,而非用常規的方法去思考問題。教材是知識的載體,是教師與學生教與學的中介,它只是提供了學生學習活動的素材,需要教師在教學中不斷實踐、豐富和完善。教學中應充分培養學生的發散性思維,發展學生的個性,而不應只追求學生對新知識的表達方式、問題的解題思路等有統一的或標準化的答案。所以,教師要在教學中引導學生帶著問題走進現實生活,開設數學主題活動,培養學生發現現實生活中潛藏在深層的數學知識、數學邏輯和數學思想方法,激發學生的學習興趣。

例如,在教學“圓、表面積、次方和優化問題”等相關數學知識后,筆者創設了“廚房里的數學”主題活動。學生大都是從廚房的面積、冰箱的體積、碗筷的數量等方向去發現問題。教師是學生學習的引導者、組織者與合作者,在活動之前,筆者就事先讓學生在課后注意觀察廚房內的活動現象,通過觀察、實踐、計算、推理等各種方法來發現、解決廚房里的各種數學問題。學生們接到任務后紛紛開動腦筋、大膽想象,尋找出了各種各樣的數學問題。

問題1:碗口為什么是圓形?用方形碗喝湯,湯水容易從碗沿流下來,而圓口的碗就不會發生這種情況;圓口的碗沒有棱角,易于疊放;圓口的碗讓污漬無處躲藏,方便清洗,如果是方形,污垢就會躲在拐角處。

問題2:為什么土豆要切開煮呢?整個土豆,就一個表面,體積不變的條件下,切得越碎,表面積就越大,這樣受熱的面積就越大,土豆就容易熟了。不僅是土豆,很多食材都要切碎了,才丟進鍋里,正是因為切開后,表面積增大,熟得快,也入味。

這樣的課堂少了教師的介入,放手讓學生到現實的情境中去發現數學問題,不僅體現了學生是學習的主人,而且引導學生打破常規,發現廚房里各種各樣的數學問題。在活動中教師要善于捕捉每一位學生創新思維的火花,同時還要善于發現每一位學生的創造力并給予他們展示創新能力的機會,表達自己不同的見解,使學生在知識、能力、情感等方面均得到全面發展。

現在的課堂需要密切聯系生活實際,創設各種生動有趣的數學活動,充分利用動手操作、合作學習、自主探索等學習方式,讓學生在提到數學學習時不再認為它僅是枯燥的公式、繁瑣的計算,而是有趣的探索、迷人的活動,有著自己獨特的神奇魅力,讓學生在富有創造性的實踐中對新知識不斷地實現“再發現”與“再創造”,從而不斷地激發學生的創新能力。

(責任編輯:王彬)