黃永玉與劉鴻洲的情誼

◆范誠(長沙)

黃永玉與劉鴻洲的情誼

◆范誠(長沙)

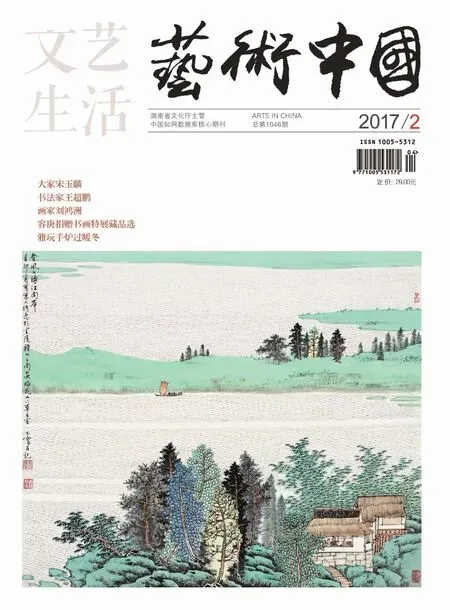

畫家劉鴻洲

劉鴻洲,號一勺,湖南鳳凰人,1943年生,土家族。中國美術家協會會員、湖南省美術家協會第四屆理事、湖南省畫院特聘畫家、湖南九歌畫院畫家、湖南省中國畫學會顧問、吉首大學客座教授。其作品多次參加國展并獲獎,部分作品被中國美術館、齊白石紀念館、黃賓虹紀念館、臺灣中華文化基金會等研究機構和海內外人士收藏。

2016年10月,“魅力鳳凰·美麗河北”——劉鴻洲書畫作品展在河北省石家莊市美術館隆重開展。一幅幅妙筆生花、美輪美奐、縱橫恣肆、大氣磅礴的作品讓人驚艷,讓人欽羨,讓人遐思,讓人贊嘆,受到河北省書畫家和美術愛好者的一致好評。

劉鴻洲,湘西鳳凰人,當代著名藝術家、卓越的花鳥畫家,其作品多次參加國展并獲獎,有作品被中國美術館、齊白石紀念館、黃賓虹紀念館、臺灣中華文化基金會等研究機構和海內外人士收藏。

劉鴻洲的成功,源于自己對藝術的執著追求,也有著名藝術大師黃永玉先生對他的厚愛和精心指導。透過他們之間的交往,可以了解鳳凰老一輩藝術家對后輩的關懷和扶持,也可以了解鳳凰這方水土為什么藝術人才輩出的深層次原因。

老故事引出劉鴻洲的家世

黃永玉先生在其著名散文《這些憂郁的碎屑》中記下了這樣一段傳奇故事:

另一位年輕軍官沈荃(沈從文弟弟,黃永玉稱巴魯表叔)叫劉文蛟跟他打賭,讓兒子站在十幾二十米的地方,頭上頂著二十枚一百文的銅元,巴魯表叔一槍打掉了銅元。若果死了孩子,他將賠償兩籮筐子彈,十桿步槍外帶兩挺花機關。雖然贏了這場比賽,姑婆(沈荃母親)把巴魯表叔罵了個半死。這孩子是由于勇敢還是懵懂,恐怕至今還不明白當年頭頂銅元面對槍口時是什么味道。

黃永玉與劉鴻洲合影于北京萬荷堂

這里面寫的少不更事的孩子,就是年幼的劉鴻洲,當時才三歲。

劉鴻洲,號一勺,土家族,1943年出生于鳳凰一個軍人家庭。父親劉文蛟,是“湘西王”陳渠珍的內侄,曾在陳渠珍麾下任過炮兵營長、副總指揮等職。劉文蛟畢業于北京大學,后來從軍,與沈從文的弟弟沈荃是莫逆之交。他們都是年輕英俊的鳳凰軍官,一同參加過一二八師赴浙江嘉善抗戰,同日本鬼子進行過殊死搏斗,從槍林彈雨中爬出來的。沈荃曾任工兵營長、團長等職,后任國民黨南京國防部少將。

解放前夕,劉文蛟和沈荃隨“湘西王”陳渠珍起義投誠,為和平解放鳳凰做出重要貢獻。但由于歷史原因,在鎮反運動中,兩人一起被錯誤鎮壓,直到上世紀八十年代初,才平反恢復名譽。

劉鴻洲少小就失去了父親,加之背上家庭出生這一難以洗刷的黑鍋,使他從小就體驗到人生的艱難。

他自幼就愛好讀書,博聞強識,除學習成績十分優秀外,還對繪畫藝術情有獨鐘,幾乎達到癡迷的程度。

那時候,托人到大城市,還能買到宣紙和畫筆,他從臨摹《芥子園畫傳》入手,學習中國畫。后來,又下功夫臨摹了一大批以中國畫形式繪成的連環畫和年畫,打下了一定的美術功底。

1960年,他考取了大學,后因出身原因,被停學回到了鳳凰,就學無門,刻苦畫畫。1963年,他竟然以一幅工筆人物畫,闖進了湖南省美術作品展覽,當時還不滿20歲。

患難之中的一次相見

隨著各種運動的到來,劉鴻洲的生存狀況也每況愈下。他當過挑夫,做過工匠,也當過代課教師,教授學生算術、歷史。1965年,他又被下放到深山苗寨臘爾山,當了十年農民。長期的社會底層生活,使他對生活和人生有了深刻的體驗與感悟,為他以后的創作提供了不竭的生活源泉。

紅梅圖 國畫 劉鴻洲

黃永玉與劉鴻洲在鳳凰沱江

盡管生活艱難困苦,但他總是自強不息,對藝術孜孜以求。在農村時,因為買不到筆墨紙硯,他便拿起刻刀,在身邊常見的梨木板上學起了木刻版畫。三分天賦加上七分刻苦,功夫不負苦心人,他的木刻居然大有成就。

“文革”期間,黃永玉先生因為貓頭鷹“黑畫事件”,受到嚴重沖擊。“黑畫事件”接近尾聲之際,他輾轉回到故鄉。劉鴻洲在八十里外的臘爾山聽到消息,匆匆趕回縣城,去見黃老。見到黃老后,說:“聽到你回來了,‘他們’不要你,你就回來,我們砍柴養你!”幾句簡單樸實的話,使黃老深受感動。說完這話,黃老留他吃飯,他說:“山里有事,我馬上回去……”又匆匆趕回山里去了。

這事讓黃老銘刻在心。多年以后的2007年5月,劉鴻洲與肖振中、吳正義三位來自湘西鳳凰的畫家,聯袂在中國美術館舉辦“來自鳳凰”展覽。黃老親筆提名并作序,序中回憶這段往事,說“這行為很悲傷,很不美術,卻和美有關。”

在劉鴻洲進學路上的棒喝

上世紀八十年代初,劉鴻洲也同時下的一大批人追著學黃老的風格。刷子、水粉一路跟進,追摹先生創造的一種新的繪畫語言和新的繪畫圖式。

1985年黃老返鄉,劉鴻洲拿了一批這樣的習作向先生請教。先生看過后,語重心長地說:“你現在畫得很像我了!但是你要記住,藝術貴在創造,你要創造一種你的語言你的風格,不然的話,別人看到你的畫馬上就想起了我,自然也就沒有你了!”

這是劉鴻洲進學路上遇到的一次“棒喝”,使他警醒。后來黃老的二弟、大畫家黃永厚在同劉鴻洲聊天時問道:大哥對你多年來的教導,你覺得最要緊的是哪幾句話?劉鴻洲將這幾句話如實相告。永厚先生聽后擊案稱賞說:“大哥的話真是肺腑之言啊!”

自此,劉鴻洲在探索中國畫的時代語言和圖式的跋涉中,艱難異常卻信心滿滿。

二十多年后,黃永玉先生同劉鴻洲又聊起“從師”的話題,老先生特別引證他自己的一段話來透徹說明他的觀點。

這是他為大畫家許麟廬畫展所寫的前言,文章的標題是“云深不知處”,其中的一段話:“從師繭中出脫,悟時自度,才見出從師的功架。”他認為齊白石的這位弟子的成就,在于能從“師繭”中出脫,而完成這“出脫”,又是經歷了“悟時自度”的漫長過程,歸根溯源卻要歸功于早年“從師的功架”。真正有效的學習,絕不是依樣畫葫蘆所能成就的。

劉鴻洲談到黃老在學術上對他的引導時,深有感觸地說,黃老在傳統文化的繼承上是我們的楷模,在變革上也是我們的榜樣。

為劉鴻洲賜號

上世紀八十年代,當劉鴻洲的創作日趨成熟、在藝壇聲名鵲起時,意外地出現了另一個同名同姓的劉鴻洲,那是外省的一個畫家,在當地小有名氣。

自古以來,藝壇同名同姓的很多。上個世紀,上海就有兩個畫家名陸抑非。時人為了區別,根據他們年齡的長幼,稱大陸抑非和小陸抑非。兩陸各有所長,傳為藝壇佳話。

有次黃老回到故鄉鳳凰,他們一起聚會時,劉鴻洲無意中講起與人同名同姓這件事,黃老表示驚異。黃老說,名字為父母所賜,一般不要更改,再則你的名字已代表了你的藝術成就,改名后從頭再來,別人就聯系不上你過去的業績了,可取個號以示區別。劉鴻洲懇求說,黃老,就請您給我取個號吧。黃老欣然應允。

這天中午,大家圍坐一席。黃老說,想好了,想好了!接著指著餐桌上的一個調羹,對劉鴻洲說,就叫“一勺”好了。“勺”的本意是古代木制舀酒的工具。取名“一勺”,可以把生活中的美,通過畫筆一勺一勺舀出來奉獻給大家。古文中有“一拳之石取其堅,一勺之水取其清”的名句,我看你可以刻個章“一勺居士”,房子也可以叫“一勺居”。黃老一席話說完,在座的人無不拍案叫好。

此后,劉鴻洲便使用上“一勺”的號,刻了印章,書畫作品中都印上了“一勺”款識。后來,劉鴻洲將鳳凰的祖居翻修一新,還請黃老題上“一勺居”的門匾。

為《劉鴻洲畫集》題名并作序

2012年,湖南美術出版社籌備出版《劉鴻洲畫集》,年近九旬的黃永玉先生聽說后,不僅親筆題寫書名,還欣然作序《苦澀無悔》,以三千多字的篇幅,講述了他家與劉鴻洲一家幾代人的交往,介紹了劉鴻洲藝術成長的曲折經歷,并對鳳凰人愛好美術繪畫有了精妙的解讀:

為什么鳳凰子弟偏生喜歡畫畫呢?我活了八十近九十歲才明白。畫畫原來是一個偉大的懷抱。它能撫慰相濡以沫的眾生,不同生活層次的人都需要美,創造美的人就能賴以茍活。

對于劉鴻洲的藝術創作和藝術人生,黃老充滿深情地做了高度評價:

鴻洲為人進學,都是很篤誠的……他的藝事和他的為人經歷學識一樣:謙和、沉作、豐富、精密,既有飽滿的傳統技巧,又有寬和從容的現代意識,不矯揉做作,不故弄玄虛。舒張有致,開合從容,讓人深感親近又肅然起敬。

黃永玉先生是從鳳凰這塊土地走出去的藝術大師,他對劉鴻洲如此鐘愛而贊賞有加,不僅僅緣于一個老藝術家對后輩的提攜和獎掖,更在于對劉鴻洲藝術進取和成就的欣賞和充分肯定。

1983年,中央新聞紀錄電影制片廠在鳳凰拍攝《畫鄉》時,黃永玉與劉鴻洲在一起

為劉鴻洲贈聯

在湘西,有人稱劉鴻洲為黃永玉的大弟子。劉鴻洲非常自謙,絕不敢以大弟子自居。有朋友就此事向劉鴻洲求證。

“聽誰胡說?”劉鴻洲正色道,“當弟子是要行大禮的,要磕頭跪拜,要有證人,要有儀式……當然,請教畫作的事有,但也不能妄稱弟子啊!”

再問其他,劉鴻洲說:“我不管別人,我就是我!”稍歇,再說:“今后有人再提弟子事,請以我話告之!”

劉鴻洲辦展覽,出畫冊,從不打黃永玉先生的牌子借以擴大影響,制造聲勢。但黃老知道后,會主動為他作序。有時間的話,都會出席他們的展覽。

2013年,黃老九十歲。有一次,劉鴻洲去看望他,他專門贈送劉鴻洲一副對聯。

上款“鴻洲存玩”,對聯為“與君之別略多白醉,勿我為念不改朱顏”,落款為“甲子黃永玉九十”。先生釋“白醉”為午睡。激賞這一聯,對仗之工整,離情別意之繾綣,老人家以工整的細筆楷書來傳達一種綿綿友情,用心之深,足可明鑒。

汀洲故事 國畫 劉鴻洲

夢縈溪山 國畫 劉鴻洲

秋色賦 國畫 劉鴻洲

母親啊,母親 版畫 劉鴻洲