安徽省綠色經濟發展研究

俞箏盧辭

(安徽財經大學,安徽 蚌埠 233000)

1 引言

“綠水青山就是金山銀山”已成為社會共識。綠色發展離不開頂層設計,《“十三五”規劃》從農業、工業、能源、交通、城市建設以及生態治理等六個角度,對我國綠色發展做了總體部署;農業部、工信部、能源局、交通部以及住建部已分別部署各自主管領域的綠色發展工作;財政部、環保部、統計局、審計署以及“兩高”著力完善相關配套機制。多部委配套文件密集出臺,支持綠色發展。安徽資源儲量豐富,有煤炭、鐵礦、銅礦等,均居于全國前茅。近年來,綠色產業體系探索發展中,“分子”上積極推進新興產業的發展,削減高能產業,努力靠近綠色循環低碳產業發展模式。“分母”上落實“十二五規劃”淘汰落后產能,提高資源利用率。本文基于安徽已有資源稟賦測度綠色經濟發展相關影響。

目前,本文“綠色經濟”概念認為運用生物、太陽能等無污染的能源創造出的新型循環可持續發展模式。根據這一概念檢索的綠色經濟研究成果有:劉會齊[1]學者探究綠色經濟體制下的企業組織創新模式,鄧元建和傅敏彭[2]基于綠色經濟視野下對我國生態扶貧路徑和政策進行研究,認為生態扶貧具有促進經濟發展的潛能。王峰等多位學者[3]研究發現人口密度、能源消費和綠色經濟發展就呈現倒“U”形,并探索三者相關關系。王曉云、魏琦和楊秀平[4]認為通過構建模型表明城市綠色經濟效率提升的主要驅動力量是技術進步。Eleo認為nore Loiseau、Laura Saikku[5]等國外學者對綠色經濟進一步明確,構建系統的綠色經濟構架,并用相關模型去證明綠色經濟相關概念和與其他學科關系的科學性。

2 安徽省綠色經濟發展指標體系構建及比較分析

綠色經濟發展能力評價指標體系構建中,大多數學者主要運用層次分析法構建模型,核心指標歸類是“PSR”(壓力—狀態—響應)構建。表現形式有李舒翔[6]的“經濟—自然—生態”框架;薛瓏[7]的“效率—環境—創新—政策”框架;朱海玲[8]的“循環經濟—綠色金融—節能排放—工業綠色發展”框架。學者們構建指標原則可歸納為:科學性、可操作性和系統性。因而,依據安徽省各項指標的關聯性,構建合理的指標體系是得出合理結論的基礎。

2.1 綠色經濟測度方法選擇

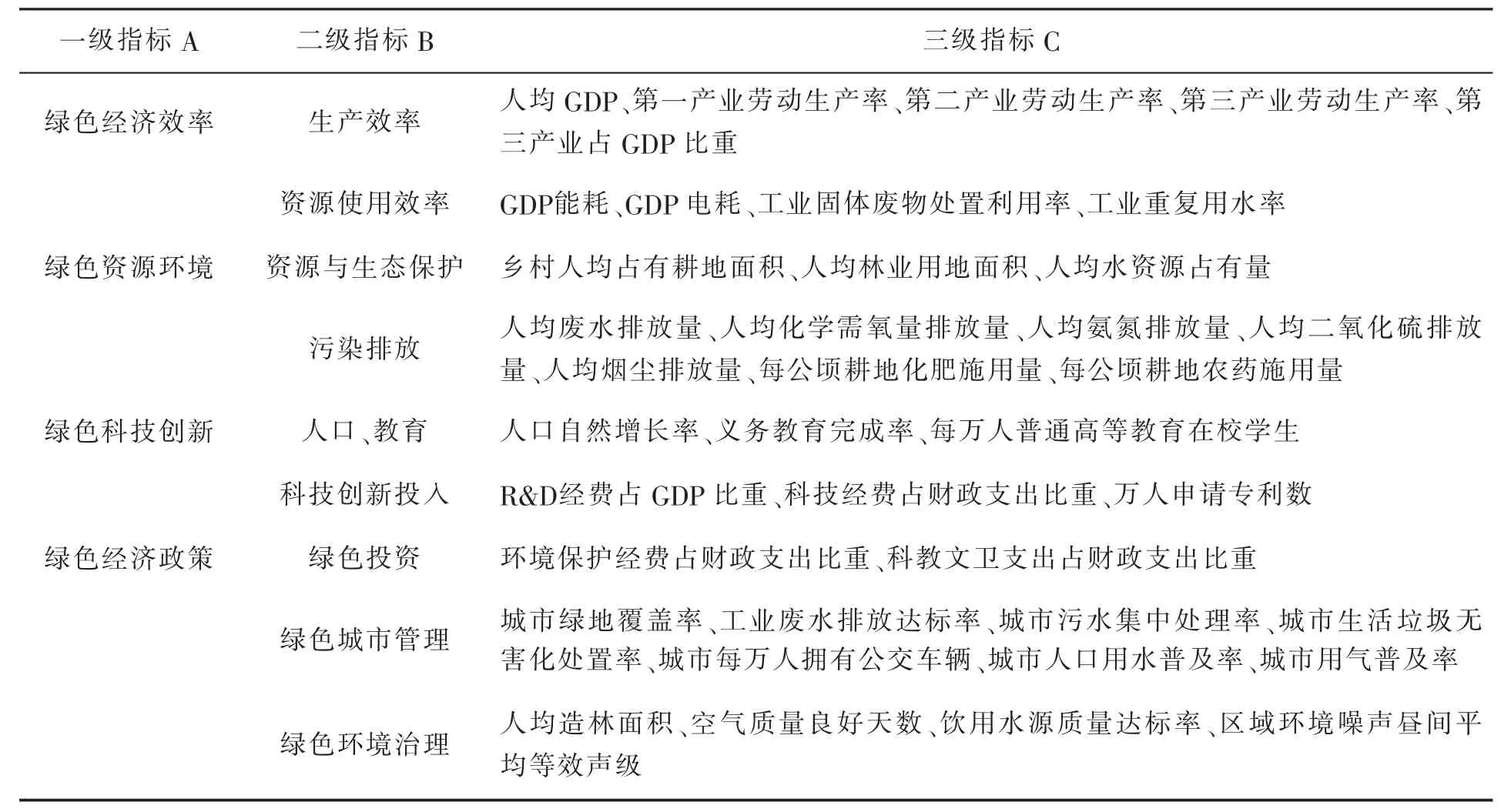

參考我國北京師范大學、西南財經大學和國家統計局中國景氣監測中心聯合研制《2010中國綠色發展指數年度報告——省際比較》,和薛瓏[7]學者對于綠色經濟發展測度體系構建的研究成果,在“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念指導下,創建綠色經濟發展測度體系。分為三級指標A、B、C進行權數測度。A1為綠色經濟效率、A2為綠色資源環境、A3為綠色科技創新、A4為綠色經濟政策。A1對應B11為生產效率、B12資源使用效率,A2對應B21資源與生態保護、B22污染排放。A3對應B31為人口、教育,B32為科技創新投入。A4對應B41為綠色投資,B42為綠色城市管理,B43為綠色環境治理。數據來源于2009-2016年安徽省統計年鑒和2009-2016年浙江省各年份統計年鑒。由于文章篇幅限制,數據在此不作闡述。興趣學者可以聯系作者提供數據資料。

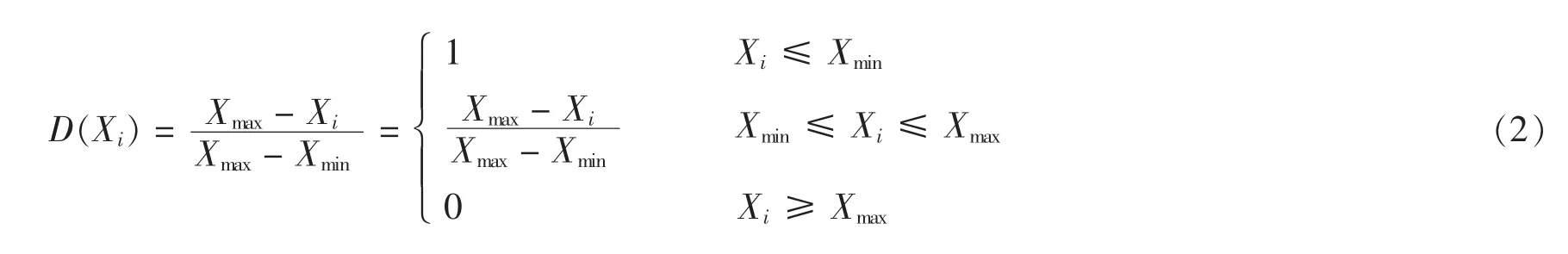

數據處理方式是建立模糊效益型矩陣或模糊成本型矩陣:

上面是效益型模糊隸屬度函數,其中D(Xi)為第Di指標實際隸屬度值;Xi為第Di指標實際值;Xmax為Di指標上限值,也即最大值。Xmin為Di指標下限值,也即最小值。同理,下面是成本型模糊隸屬函數:

表1 綠色經濟發展指標體系

2.2 綠色經濟橫向比較研究

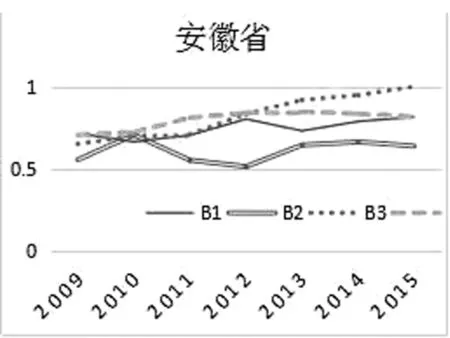

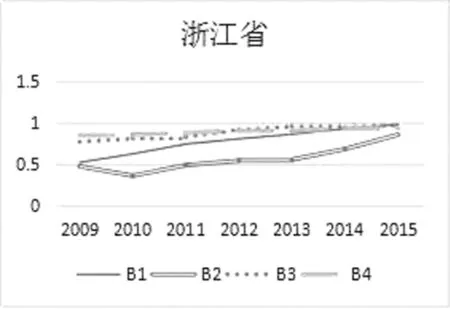

安徽省綠色經濟發展研究比較分析對象是浙江省,測度方法相同,如下圖所示:

圖1 浙江省綠色經濟發展測度

圖2 安徽省綠色經濟發展測度

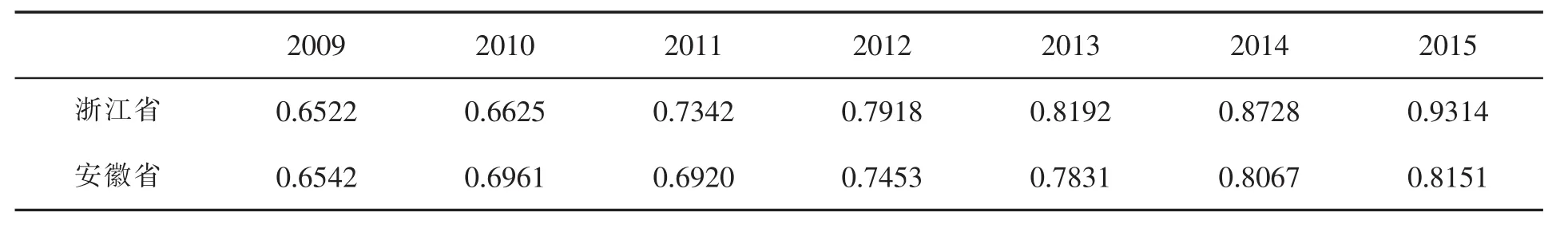

其中,綠色經濟效率為B1,綠色資源環境為B2,綠色科技創新為B3,綠色經濟政策為B4。從各項總趨勢上可以看出,浙江省較為平穩向上趨勢,安徽省有各項波動情況不同。比較綠色經濟效率B1,浙江省近似線性函數,安徽省2012年和2013年有一個波折。比較綠色資源環境B2,浙江省輕微波動上升,安徽省極為不平穩,近兩年發展停滯。比較綠色科技創新B3,浙江省一直處于0.8到1幅度之間緩慢上升,安徽省處于0.6到1幅度間迅速上升。比較綠色經濟政策B4,浙江省處于0.8到1之間緩慢增長狀態,安徽省處于0.7到0.85幅度之間,近5年有點停滯不前。再分析區域經濟綠色發展狀況,安徽省在2009年和2010年是大于浙江省區域經濟綠色發展,2011年以后,浙江省區域經濟綠色發展反超安徽省區域經濟綠色發展。由此比較分析得出,安徽省在發展起點上是優于浙江省的,但后期的發展呈現不穩定狀態和低于浙江省,差距逐漸加大,必須反思這種狀況的結果以迎合當代綠色經濟發展趨勢。

表2 區域經濟綠色發展比較得分

2.3 安徽省與浙江省比較分析表現的不足

地理位置上,浙江省與安徽省臨近,都處于東南區域,浙江省處于沿海,而安徽省處于內陸。經濟發展上,浙江省一直是以制造業為首促進GDP增長,近年來第三產業發展速度遠遠超于第二產業,綠色經濟測度中浙江省并沒有以環境為代價追求GDP增長,而安徽省綠色經濟發展在2009和2011年是優先于浙江省,后期發展卻日漸顯示出差距,并且工業發展和第三產業發展也落后于浙江省。由浙江省典型案例可以看出經濟增長與環境優化之間可以相互協調促進,實際行動響應了《2011中國可持續發展戰略報告》中的綠色經濟轉型。對此,以2011年為斷點具體探析差距之根本。

2.3.1 產業轉型能力不足

綠色經濟效率是由生產效率和資源使用效率組成,生產效率中第三產業占GDP總比一項是重點,不僅反映第二產業向第三產業轉型是否順利,第三產業發展的社會經濟耦合性還會帶動整個社會經濟的發展,表現出人均GDP的增長。安徽省2009—2015年第三產業占GDP比重在0.32到0.39之間,浙江省的第三產業占GDP比重在0.43到0.50之間,因此,安徽省應該結合自己優勢發展第三產業,促進經濟增長。其次,是資源使用效率中重要的是萬元GDP能耗,2009—2015年安徽省萬元GDP能耗在1以上,呈現逐年上升狀態,而浙江省萬元GDP耗能呈現遞減狀態,在1以下,2015為0.45。這種相反的耗能趨勢反映出安徽省的新能源行業規模偏小,新興能源產業發展滯后。綜合分析,安徽省產業轉型能力較浙江省低。

2.3.2 資源利用效率較低和生態環境保護力度不足

綠色資源環境由資源與生態保護和污染排放組成,資源與生態保護方面,由于安徽省是以第一產業為主,人均占有耕地面積是遠大于浙江省人均耕地面積。但是在污染物排放方面,安徽省人均廢水排放量是浙江省人均廢水排放量的幾倍,人均二氧化硫排放量浙江省是安徽省的12.5倍,每公頃耕地農藥施用量安徽省也遠優于浙江省。綜合分析,安徽省資源和生態方面大于浙江省,但是其污染物排放方面安徽省做得遠遠差于浙江省。說明安徽省在資源利用效率和生態環境保護方面力度不足。

2.3.3 科技創新后勁缺乏

綠色科技創新是由教育水平和科技創新投入組成,教育水平中義務教育完成率安徽省和浙江省近似相等,每年都在90%以上。但是每萬人普通高等教育在校學生,浙江省約為安徽省的幾倍,教育數據說明國家的義務教育完成兩個省份都可以高效完成,但是在高等教育方面浙江省遠大于安徽省,說明安徽省人口高等教育程度不高。其次,科技創新投入中,R&H經費占GDP比重浙江省約為安徽省1.17倍,而科技經費支出占財政支出比重中安徽省約為浙江省的9.36倍,說明浙江省的科技創新投入在GDP增長中處于良性循環,社會整體資源分配于科技投入的比重大于安徽省。而安徽省的財政支出中的科技支出比重大于浙江省,說明安徽省政府重視科技創新并努力彌補自身不足。整體說明安徽省處于一種政府引導下的科技創新,發展狀態處于萌芽狀態。再者,萬人申請專利數中,浙江省約為安徽省的3.5倍。

綜合分析,安徽省教育水平和科技創新能力遠低于浙江省,安徽省需加強自身研發能力。

2.3.4 關于綠色經濟政策落實不夠

綠色經濟政策是由綠色投資、綠色城市管理和綠色環境治理組成。綠色投資中環境保護經費占財政支出比重,浙江省和安徽省近似相等水平,在0.02到0.03之間。科教文衛支出占財政支出比重浙江省略大于安徽省0.1個百分比,說明環境保護在政府層面的重視程度是一樣的。而浙江省政府對于科教文衛的重視程度略大于安徽省。安徽省對于綠色投資方面應該加強科教文衛支出。其次,綠色城市管理選取的重點方面有城市污水集中處理率、城市生活垃圾無害化處理率、城市每萬人擁有公交車輛,城市用氣普及率。城市污水集中處理率、城市生活垃圾無害化處理率中安徽省和浙江省在近年來都達到了90%以上,城市每萬人擁有公交車輛浙江省約為安徽省的1.45倍。城市用氣普及率都達到95%以上。城市綠色管理層面依照數據兩個省份近似相等。再者,綠色環境治理中的人均造林面積安徽省約為浙江省的2.77倍,說明安徽省林業方面是優于浙江省。綜合分析,可以得出安徽省對綠色經濟發展在財政輸入端與浙江省相差不大,但是落實城市綠色管理方面安徽省落后于浙江省。

從比較分析中可以得出,安徽省綠色經濟發展的缺陷有:其一,產業轉型不足。第三產業有待進一步發展,第一產業應注重新農業與新科技結合發展突破農業轉型。其二,資源利用效率較低和生態環境保護力度不足。安徽省應該引入生態農業和先進技術減少農業化肥施用量,并且在廢水排放量方面減少污染源,積極監測水質,嚴懲工廠廢水排放超標量。其三,科技創新后勁缺乏。安徽省需結合自身特色創建社會創新激勵機制,讓科技創新成果惠及人民生活質量。其四,關于綠色經濟政策落實不夠。管理方面需要積極落實,消除冗余勞動力和財力,發揮社會資源分配的利益最大化。

3 安徽省綠色經濟發展的突破點

從比較分析中得出了安徽綠色發展不足,需要重新審視結合安徽自身優勢,為安徽省綠色經濟發展尋找突破點。

3.1 加強資源循環型城鄉建設

隨著安徽省城市化水平不斷加強和農業產業化能力不斷加強,安徽省污染源分為兩點,城市和鄉村。但是兩者突出污染源主要是污水處理,其處理不規范、不合理,污水處理分為兩種“使用端——湖泊端”,主要依靠自然凈化。第二種是“使用端—污水處理廠—湖泊端”人工凈化處理與自然凈化。而大多數鄉村、學校、小區等地方的生活污水處理采用的都是第一種方式,農業污染物隨雨水直接流入湖泊,造成湖泊污染,水生生物減少,也是采用第一種方式。兩者導致的直接結果是安徽省巢湖流域夏季藍藻泛濫,具有凈化水質功能的濕地大面積減少。空氣污染面源廣泛,主要污染結果特點是冬季霧天、逆溫、少風等不利氣象條件增多,重污染天氣多發。因此,加強資源循環型城鄉建設對于建設生態友好型城市至關重要。城市污水體系安全、系統,使得污水有效集中,利于污水處理廠統一處理,努力建設智慧城市。鄉村結合鄉村特色,可以倡導生物發電,廢物用科技形成有機肥等降解污水等,有效利用,而農膜等可以加強回收利用,加強循環利用。綜合,城市形成綠色循環發展體系,鄉村形成綠色發展體系,兩個系統加強生態環境正外部性。

3.2 加強新能源產業建設發展

新能源產業是指正在開發研究有待推廣的產業。目前一般有利用風能、太陽能、海洋能等。據相關資料顯示,安徽省截至2015年底,全省新能源發電企業個數占全省發電企業的22.2%,當年發電量僅為全部發電量的2.3%。2015年新能源產業產值641.2億元,占全部戰略性新興產業產值的7.2%,其規模在七類戰略性新興產業中居倒數第2位。從新能源內部結構看,風能和太陽能占據主要地位,生物乙醇、垃圾發電、地熱能等新能源發展相對滯后。安徽省具體的新能源項目有生物質電廠、風電并網、光伏發電、秸稈電廠、生活垃圾焚燒電廠。雖然安徽省這些方面都有涉及,但是不規范競爭、原料季節性供應、政府輸入性補貼等都是現有存在問題,使得新能源的健康發展具有一定威脅。安徽省需要創新科技,鼓勵高校或研究機構研究成果快速得到運用,控制資金流入帶來的價格不穩定,形成一種新能源產業鏈。

3.3 加強生態補償機制創新發展

生態補償領域涉及流域生態補償、濕地生態補償、農業生態補償等多方面。安徽省需從生態補償入手,用“誰獲利,誰補償”的原則制定方針,創新試點。由于生態資源是公共資源,當個人利益大于社會利益,個人成本小于社會成本,理性個人在沒有社會約束的情況下會產生逆向選擇。因此,生態環境需要政府制定規則進行管制,讓懲罰價格增加個人成本,迫使個人成本大于社會成本,這樣,個人就不會產生破壞環境的行為,或是將破壞環境的行為危害降到最低。綜上理論分析,安徽省應該從生態補償機制入手,規范不合理的個人行為,使得社會環境更加安全、清潔和健康。

3.4 加強農業轉型升級

安徽省是農業大省,加強農業轉型升級對于環境友好發展具有重要意義。農業需加強綠色發展方式,從源頭防止污染。農業生產使用有機肥料,對農產品進行科學監控,生產使用無污染、危害低的農藥對害蟲進行防治。對于農業生產剩余物品,如:塑料袋、農膜、廢水等,進行回收利用。農業在三大產業中對經濟貢獻率最低,是因為其自身特點風險大,周期長,回報率低等特點。安徽省需從農業自身進行根本型變革,例如加強農產品品牌建設,這樣由于品牌標準,使得投資者消除了農產品回報率低的風險,使得消費者消除農產品質量不佳的憂慮,可以使得農產品在品牌效應的帶動下,形成讓農業帶動二、三產業發展的新的產業鏈。

[1]劉會齊.基于綠色經濟的企業組織創新模式研究[J].生態經濟,2013,(2):33-36+50.

[2]鄧遠建,傅敏彭.基于綠色經濟視野的生態式扶貧路徑與政策研究[C]//《中國人口·資源與環境》編輯部.2012中國可持續發展論文集(一),2012.

[3]王鋒,李緊想,陳進國,等.人口密度、能源消費與綠色經濟發展[J].干旱區資源與環境,2017,(1):6-12.

[4]王曉云,魏琦,楊秀平.城市綠色經濟效率動態評價及影響因素[J].生態經濟,2017,(2):68-71.

[5]LOISEAU E,SAIKKU L,ANTIKAINEN R,et al.Green economy and related concepts:An overview[J].Journal of Cleaner Production,2016,(139):361-371.

[6]李舒翔.福建省綠色經濟發展能力評價研究[D].福州:福州大學,2014.

[7]薛瓏.綠色經濟發展測度體系的構建[J].統計與決策,2012,(18):21-24.

[8]朱海玲.綠色經濟評價指標體系的構建[J].統計與決策,2017,(5):27-30.