傅山書畫的“支離和丑拙”

◇ 白謙慎

傅山書畫的“支離和丑拙”

◇ 白謙慎

傅山在《訓子帖》中宣稱:“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧率直毋安排,足以回臨池既倒之狂瀾矣。”這個簡潔有力的論述,與重視和諧、優雅、精美的傳統書法美學理想形成鮮明的對比。雖然對支離、丑拙及其政治意涵,中西方學者都曾有過討論〔1〕,但討論多停留在理論層面上,對相應的藝術實踐的細致分析則罕見。傅山到底將哪些書法視為支離和丑拙呢?作為藝術批評的概念,它們的美學意涵又是什么?傅山本人的書法作品是否具有支離和丑拙的品質?

[清]傅山、傅眉 山水合冊之七25.7cm×25.2cm 絹本設色 天津博物館藏款識:戲寫帛金湖。山。鈐印:傅山私印(白)

傅山認為顏真卿的書法具有“支離”的特質。實際上,傅山正是在比較了顏真卿和趙孟頫的書法后,提出了“四寧四毋”的美學觀。顏真卿代表的是拙、丑、支離、率直,趙孟頫則體現了巧、媚、輕滑、安排。此外,從現存的文獻資料中我們得知,傅山曾專門提到過兩件顏真卿作品具有“支離”特質,即《大唐中興頌》與《顏氏家廟碑》〔2〕。這兩件都是顏真卿晚年的作品。假如我們把這兩件作品與顏真卿早年的楷書代表作《多寶塔感應碑》進行比較,就會發現其早年的作品合乎初唐已經建立的楷書傳統。唐代是楷書書法的巔峰期。大多數的唐代楷書名作都法度謹嚴,一絲不茍。相比之下,顏真卿晚年的楷書作品更為自在開張。傅山在評價顏真卿的《大唐中興頌》時,特別拈出“支離神邁”四字來強調顏真卿晚年書法的這種特色。《大唐中興頌》為元結(719—772)于761年時為了慶祝平定安祿山(死于757年)之亂所撰之文,顏真卿受囑書丹,771年刻于湖南浯溪摩崖壁上。此頌文辭古雅,書風磊落奇偉,加之摩崖粗糙的壁面和風雨剝蝕造成筆畫邊緣的不規整和殘損,使得這件作品更為氣勢磅礴。而當傅山臨摹它時,吸引他的不僅僅是顏書的奇特瑰麗的氣勢,碑文本身更能勾起他復興大明、重建漢族王朝的夢想。

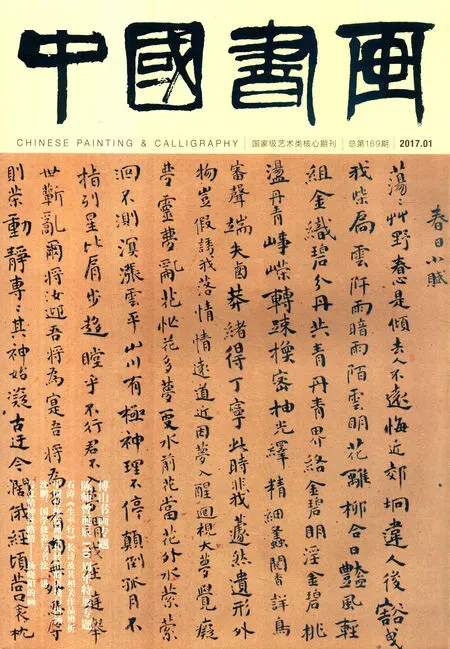

[清]傅山 嗇廬妙翰(局部)紙本 臺北何創時基金會藏

傅山把“支離”作為一種審美理想,這背后到底蘊藏著什么深意?“支離”這個詞最早出現在《莊子·人間世》中對“支離疏”的描述:“支離疏者,頤隱于臍,肩高于頂,會撮指天,五管在上,兩髀為脅。挫針治,足以糊口,鼓播精,足以食十人。上征武士,則支離攘臂而游于其間。上有大役,則支離以有常疾不受功。上與病者粟,則受三鐘與十束薪。夫支離其形者,猶足以養其身,終其天年,又況支離其德者乎?”

毫無疑問,《莊子》中的“支離”具有政治寓意。生活在動蕩不安的時代,肢體的“支離”成為“足以養其身,終其天年”的一種生存方式。“支離”由此暗示著逃避當代政治,更可以進一步引申為退隱和對現政權的消極抵抗。

傅山不僅把“支離”當作一種高層次的審美理想,他還試圖將之付諸實踐。在書于17世紀50年代初的一件題為《嗇廬妙翰》的雜書卷中〔3〕,傅山以一種近乎激進的方式演示了他的“支離”美學觀。卷中以中楷書寫的那部分,用筆雖有顏書的特點,但是結字和章法雜亂無序。字的筆畫彼此脫節,結構嚴重變形,甚至解體,字與字互相堆砌,字的大小對比懸殊。傅山還打破行間的界限,許多寫得較大的字甚至跨到另一行去。由于缺乏清晰的行距,且結體松散,使人很容易將一個字的筆畫看成鄰近一字的一部分,令人感到困惑。

同樣的“支離”特質也出現在《嗇廬妙翰》的草書部分。此段的行距極不清楚,一個字有時會與另一個字合成一體,有時又一分為二。傅山的標新立異已使這段文字不易辨認,加之寫的是高度簡化和連綿的草書,更是加大了閱讀的難度。

傅山喜歡把字進行夸張變形,一個字的每個組成部分都成為可以在字的組合中按己意拆改置換的元素。有時,他把一個字分成兩個部分,使之看起來像兩個字。有時,他又把兩個字連在一起,寫成一個字的樣子。像“而不得罪于人”這一句六個字中,“于”字(《汗簡》等字書有此異體字)被分解成兩個幾乎無關的部分,下面的“人”字被并入分解開來的“于”字的下半部。這種拆與合的形式應源于傅山所熟悉的商、周青銅器上的銘文,有些銘文中的字也是時而分開時而合并。

傅山還常挪動字的偏旁部首,把原本在一個字中或左或右的部分,移置于上方。例如“斲”這個字,通常寫成左右兩部并列,傅山有時按常規寫,有時卻把左半邊寫在右半邊之上,以致原本并列的部分變成上下相疊。他偶爾還會把字的偏旁旋轉九十度,如對“推”字右側的“佳”部就作了這樣的處理。這種變動偏旁部首的位置的做法很可能受到了篆刻的啟發。在許多漢代的印章中,字的偏旁部首或組件經常會因為布局的需要,而更動正常的位置。

為力求達到“支離”,傅山還有意打破結字的平衡感。如“顏”字,由左邊的“彥”和右邊的“頁”兩個部分組成。這兩個部分高度相當,通常會被并列在同一條水平線上。但傅山卻把右邊的“頁”字放在比左邊的“彥”字低得多的位置,戲劇性地讓這個字向右下方傾側。傅山當然不是第一個把漢字的結構變形的書家,但他無疑是中國書法史上最經常也最極端地使用變形手法的書法家。

“支離”和“丑拙”同樣出現在傅山的繪畫中。傅山不僅是17世紀最有反叛性的書法家,也是最不循規蹈矩的畫家之一。傅山的一件山水冊頁有著和他書法一樣的“支離”特質〔4〕。這件山水冊頁的對面一開,為題詩,詩沒有紀年,但從書風來看,作于1644年之后當無疑義,山水畫也應作于入清以后。畫面上,一座寺廟似的建筑坐落于懸在兩山之間的石橋上,藏匿于一個如洞室般的拱形石梁下,石梁倒掛著鷹嘴般的山巖,險峻的山水將寒傖的建筑包圍,陡峭的山峰插入云際。在畫面的深處,一條河流忽焉躍入我們的視線之中,先是隱入石壁之后,然后又轟然地穿過石橋傾瀉而下。

這些山水的狂放、荒率、粗野,呈現出傅山在書法中所追求的特質:支離和丑拙。那建筑在群山的遮蔽下,獨自棲身于奔騰的河流上,面對一條無路的橋。整個畫面因過于紛亂而很難找到可以游走的路徑,嶙峋的山峰奇形怪狀,將我們的視線分散,那座建筑顯得更加孤冷。畫中表現的荒疏之感,正如喬迅(Jonathan Hay)所說,成為描述明遺民心理世界的“自我放逐的空間”〔5〕。

傅山并不是清初唯一鼓吹“支離”和“丑拙”美學觀的人。明朝舊王孫石濤(1642—1707)曾在一件梅花冊頁的題詩中,也使用過“支離”這個詞。他在冊頁的第一開上題道:“古花如見古遺民,誰遣花枝照古人?閱歷六朝惟隱逸,支離殘臘倍精神。”

值得注意的是,石濤像傅山一樣使用“支離”來傳達“殘破”的意念。而詩中的梅花,明白無誤地指涉遺民,我們從中再次窺視到“支離”所隱含的政治意向。畫面中的梅花也形顯“支離”,左側一個梅枝先是向上伸展,然后突然斷折,斷枝以不相連的三筆繪成。藝術家試圖用殘枝來象征前朝隱逸,可從“誰遣花枝照古人”中得到證明。而詩中“支離”一詞,也準確地捕捉到此畫所欲指涉的圖像意義〔6〕。

如上所述,“支離”一詞源于《莊子》中的一位殘疾人“支離疏”。“支離”即“殘”。有意思的是,許多用來描述殘缺的詞匯,也都在17世紀下半葉為藝術家和評論家所使用〔7〕。畫僧髡殘(1612—約1675)在其法號、自稱中,經常使用“殘”字,比如,他自稱“殘衲”“殘禿”〔8〕。除此,他也用“殘”來形容自己的繪畫。他曾在一幅山水畫的題識中寫道:“殘山剩水,是我道人家些子活計。”〔9〕而“殘山剩水”也正可用來描述那歷經戰亂蹂躪后的山河景象。

[清]傅山 天泉舞柏圖軸119.1cm×59cm 紙本墨筆 晉祠博物館藏款識:天泉舞柏圖,為玄支作。真山。玄道兄以此紙責畫,置靖中一年余矣。老病不能舉筆。丙辰三月為道兄八十一歲生日,草成一樹為壽。天泉者,言其全于天也;舞柏者,言其可舞而至于百也。山附題。鈐印:傅山之印(白)

[清]傅山 樹石雙雀圖軸169.6cm×44.6cm 紙本墨筆 晉祠博物館藏款識:渡水莓山臺頭,熙露云飛出鶗。七十歲傅山。鈐印:傅山之印(白)鑒藏印:蕭軍(白) 銀錠橋西海北樓(朱) 遼西蕭軍所藏真品(白)

[清]傅山 古柏寒鴉圖軸194.2cm×51.7cm 綾本墨筆 故宮博物院藏款識:老眼麻花,率意觕(粗)畫,為念東詞丈。傅山。

髡殘的許多作品都在表現“殘破”的山水。上海博物館收藏的一件山水冊頁,即充分地體現了髡殘的美學觀。在畫面的左下角,髡殘以干渴而又短粗的筆觸在宣紙上反復皴擦,繪出一片沒有清晰輪廓線的陸地。髡殘這種“破筆”不同于一些畫家以淡濕的墨點來營造具有詩境的“米家山水”。我們的視線穿過河流來到畫面的右上方,那里有一面陡峭的山壁俯視著流動的河川。山壁以粗獷的短皴繪成。左上角的題畫詩,書法也帶著粗獷和原始意味。總之,整件作品充溢著荒疏和孤寂感。

通常說來,殘破的事物會被認為是丑拙的。在對支離的象征意義有所了解后,我們對傅山在《訓子帖》中將“拙”和“丑”作為審美理想的關鍵詞,就不會感到驚訝了。此道不孤,在一件山水冊頁中,石濤也題道:“丑墨丑山揮丑樹。”一連用了三個“丑”字〔10〕。17世紀下半葉,一些極具創造力的藝術家成功地將“殘”“拙”和“丑”轉換和提升為中國書畫的審美理想。傅山正是這一美學思潮最重要的倡導者。

傅山鼓吹“丑拙”,和他提倡“支離”一樣,可以理解為在滿族統治者和明遺民之間的政治對抗依然十分尖銳的情形下的情感表現。而他鼓吹的“寧拙毋巧”,也令人不難察覺其中的弦外之音〔11〕。傅山最喜愛班固的《東方朔傳》。在班固撰寫的這篇傳記中,東方朔將“拙”與“工”同政治上的抵抗和合作聯系在一起。班固在詳細描述了東方朔在朝廷中表演的古怪滑稽的言行及其與漢武帝(公元前140—前87年在位)的關系之后,在傳贊中總結了東方朔的處世哲學:“非夷、齊而是柳下惠,戒其子以上容:‘首陽為拙,柱下為工,飽食安步,以仕易農,依隱玩世,詭時不逢。’”〔12〕

在東方朔看來,伯夷和叔齊的“拒食周粟”,餓死首陽山是“拙”(愚蠢),而老子在宮廷中當柱下史“朝隱”則為“工”(聰明)。在此,東方朔所用“拙”“工”,和傅山所用“拙”“巧”同義。此“拙”似乎含有政治抵抗的意義。

傅山“四寧四毋”的每一句都包含了兩個對立的審美觀念,人們可以對兩種不同的審美觀進行選擇。而傅山的抉擇是“寧拙毋巧”。對傅山來說,精熟優美的趙孟書法是“巧”,厚重渾樸的顏真卿書法為“拙”。而在為這兩個書家作美學評斷的同時,傅山還對他們的道德作了評判,他也借此表達了自己的政治立場〔13〕。正如清代著名史學家全祖望(1705—1755)所指出,“四寧四毋”之論,“君子以為先生非止言書也”〔14〕。

以上分析了“支離”和“丑拙”在清初藝術中的政治意蘊。然而,《嗇廬妙翰》手卷是傅山寓居老友楊方生家時,寫給楊方生的兩個弟弟的作品,實際上是為了報答提供居所的應酬之作,并無明顯的政治意圖。那么,楊氏兄弟是否會在這一手卷中讀出我們前文所討論的政治喻意呢?他們完全可能并不這樣解讀。雖然驅使傅山在清初研究顏真卿書法、鼓吹“支離”和“丑拙”的動機與他所處的政治環境有關,但他作為一個藝術家,實在沒必要讓每位友人或觀眾都將其藝術作政治性的解讀〔15〕。

我們可以傅山如何看待杜甫(712—770)的詩作為例。由于杜甫的許多詩作乃對當時的政治事件而發,自宋代以來,許多文人都把杜甫的詩當作政治史來解讀。但傅山在一條筆記中說:“史之一字,掩卻杜先生,遂用記事之法讀其詩。”他批評家人們把杜詩當作歷史而非詩來讀,認為這實在是忽略了杜甫卓越的詩才。傅山接著又說:“老夫不知史,仍以詩讀其詩。”然后他援引杜詩中的句子,論證其中“奇”的特質〔16〕。傅山對唐史和唐詩都爛熟于胸〔17〕,他宣稱“不知史”,不過是引導人們把杜詩當成文學作品來看待的一種修辭策略。有意思的是,清初另一位堅定的明遺民呂留良(1629—1683)也曾痛詆宋儒對杜詩所作的政治性解讀。他在批點杜甫《北征》詩時這樣寫道:“取杜詩以忠義,自是宋人一病,詞家誰不可忠義?要看手段,即《離騷》亦然,且如丈夫經天緯地事業,豈只忠義云乎哉!”〔18〕在呂留良看來,任何詩人(甚至是平庸的詩人)都有可能成為忠臣,但詩人的文學成就應該以其“手段”來衡量,而杜甫是因為其天賦而非道德才成為一位偉大的詩人。同樣的,也正是顏真卿的天賦和成就使他成為一位偉大的書法家。因此,傅山希望人們能夠從美學的而非政治的層面來評價他的書法。傅山鼓吹“丑拙”“支離”固然有其政治上的傾向,但他也激賞“丑拙”和“支離”所具有的美感。當傅山評論顏真卿的《大唐中興頌》時,稱這件作品為“支離神邁”,而“神邁”正是一種美學而非政治的評價〔19〕。

《嗇廬妙翰》約作于1652年,即清軍入關八年左右。在此我們會遇到這樣一個問題:在明亡之前,傅山是否曾經寫過具有“支離”或“丑拙”特質的書法呢?遺憾的是,傅山在1644年之前所寫的作品,只有一件碑拓存世,且不具上述特質。故以現存的資料,我們不可能證明傅山在1644年以前即開始書寫具有“丑拙”和“支離”特征的書法。我們被迫從另一個角度提出問題:在晚明的文化環境里,“丑拙”的書法美學是否能夠被人們接受?

充滿異質性的晚明文化,為藝術家的標新立異提供了廣闊的空間。盡管我們還沒有在董其昌或王鐸的作品中發現像傅山作品那樣的“丑拙”,但董其昌以“奇”為“正”、貶“熟”揚“生”,已為人們對“生”作更為激進的詮釋開了風氣,最終導致對“丑拙”的追求。晚明篆刻家對殘破的追求、王鐸書法中的漲墨嘗試、書法拼貼……晚明對于奇特怪異的熱衷,很可能早已為“丑拙”埋下了伏筆。生活在一個藝術家們競相爭奇斗艷的時代,傅山在明亡前即先他人一步著手創作具有“丑拙”風格的書法作品,并非完全不可能。我們完全可以說,“丑拙”在尚“奇”的晚明萌芽,而在清初得到長足的發展。清代的“丑拙”美學觀應被視為晚明尚“奇”品味的一種延伸,因為兩者具有相似的視覺和情感特質及美學取向。只不過,晚明文化環境中生發出的一些藝術品味及其相關的藝術發展方向在經歷了明清鼎革后,已被外在劇烈的政治變革賦予了新的意義。

即便“丑拙”“支離”的美學觀很可能在晚明藝術中就已發軔,我們也不會因此認為上文所作的政治性分析是無意義的。正如本章的分析表明,在新的政治環境下,顏真卿書法被賦予新的詮釋。當一個歷史時期向另一個歷史時期過渡時,藝術中的某些視覺特性會被人們捕捉并加以強化,而有些特性則會被忽略而逐漸消亡。為回應新的社會文化環境,新的意義因之興起,新的風格也因之發展。在研究17世紀的藝術時,我們應該仔細觀察明、清之際的種種藝術現象,追蹤哪些被摒棄、哪些被采用、哪些被改變,又是哪些涓涓溪流逐漸匯成主流。

然而,無論哪種風格特征被捕捉、承襲、強化或轉變,都必須有其美學和社會文化的基礎。社會文化(包括政治)與物質條件,都可能在藝術潮流的強化和轉變中扮演重要甚至關鍵性的角色。但是,傅山的“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排”,不只是一個政治宣言,“丑拙”“支離”必定在視覺上有吸引他的特質。他以“風流”和“神邁”贊頌具有“丑拙”“支離”特質的作品,正暗喻其審美愉悅是如此深沉。對于從事藝術社會史和政治詮釋的人們來說,挑戰之一便是如何把審美的因素重新帶進討論。對于傅山研究來說,一個切入點就是重新思考政治色彩并非濃重的晚明文化在明清鼎革后對傅山書法持續的影響。

(作者為浙江大學文化遺產研究院教授)

責任編輯:歐陽逸川

注釋:

〔1〕見牛光甫《淺釋傅山書論中的四寧四毋》。

〔2〕傅山曾在一篇筆記中寫道:“最后寫魯公《家廟》,略得其支離。”見《傅山全書》,冊1,第520頁。另外在一件目前為臺北私人收藏的雜書卷中,傅山稱《大唐中興頌》的書法“支離神邁”。

〔3〕“嗇廬”是傅山的齋室號之一。這件手卷無年款,但卷中傅山的一段筆記為其書寫年代提供了粗略的線索。傅山在這條筆記中說,他已是四五十歲的老大,但老母親還為他做餛飩吃。在另一條小記中,他又說:“楊五哥、七哥持此卷子要書。村僑無筆久矣,禿穎老,盡者結構。”1651—1652年,傅山寓居老友楊方生家中,他提及的兩位楊氏兄弟即為楊方生的弟弟。傅山生于1607年,《嗇廬妙翰》中所云“四五十歲老大”,正可訂此卷的書寫時間在1651—1652年。

〔4〕1957年,吳訥遜在 “The Toleration of Eccentrics”-文中首次討論這件冊頁。然而這件冊頁目前的收藏者不詳。

〔5〕Hay, Shitao, 第41頁。

〔6〕關于這件冊頁更為詳細的討論,見Marilyn Fu and Shen C. Y. Fu, Studies in Connoisseurship, 第 294—301頁。

〔7〕關于這個現象的討論,見Qianshen Bai, “Illness,Disability, and Deformity in Seventeenth-Century Chinese Art”。

〔8〕髡殘在許多繪畫作品的署款和印章中稱自己是“殘者”“殘道人”“天壤殘者”。

〔9〕周亮工《讀畫錄》,卷2,收錄于盧輔圣等編:《中國書畫全書》,冊7,第953頁。

〔10〕這幅畫的圖版見于《四僧畫集》,第147頁。

〔11〕關于“巧”與“拙”的道德意涵,見McNair, The Upright Brush, 第48—50頁。McNair著眼于不同的用筆如何在書法上造成“拙”或“巧”的效果。但傅山還通過結體的變形和改變字間、行間的空間關系來達到拙與奇的效果。這點可以從上面討論的《嗇廬妙翰》手卷中看出。

〔12〕(東漢)班固《漢書》,卷65,冊9,第2874頁。

〔13〕近年來,一些學者指出,傅山“四寧四毋”的主張,來自于宋代文學批評家陳師道(1053—1102)的文學理論。陳師道宣稱:“寧拙毋巧,寧樸毋華,寧粗毋弱,寧僻毋俗,詩文皆然。”(見黃惇:《傅青主四寧四毋論之由來與其本意》)但傅山“四寧四毋”的主張是在清初特定的政治環境中提出的。

〔14〕(清)全祖望《鮚埼亭集》,卷26,第10頁b。

〔15〕傅山有一首題為《即事戲題》的詩,詩云:“亂嚷吾書好,吾書好在那?點波人應盡,分數自知多。漢隸中郎想,唐真魯公科。相如頌布,老腕一雙摩。”(《傅山全書》,冊1,第119頁)這說明,傅山本人認為,慕其書名者,多對其書藝所知無幾。那些亂嚷傅山書法好的人們,自然不會對傅山的書法作政治性的解讀。

〔16〕同上注書,頁838。

〔17〕傅山留下許多關于唐史的評注,見《傅山全書》,冊1,第711—723頁。

〔18〕周采泉《杜集書錄》,第531頁。

〔19〕傅山關于“丑”的論點也有其歷史理論淵源。比如說,蘇軾就曾經在《和子由論書》這首詩中論及:“吾聞古書法,守駿莫如跛。”見蘇軾:《東坡集》,卷1,第5頁。