朽者不朽:中國畫走向現代的先行者—陳師曾誕辰140周年特展序

◇ 吳為山

朽者不朽:中國畫走向現代的先行者—陳師曾誕辰140周年特展序

◇ 吳為山

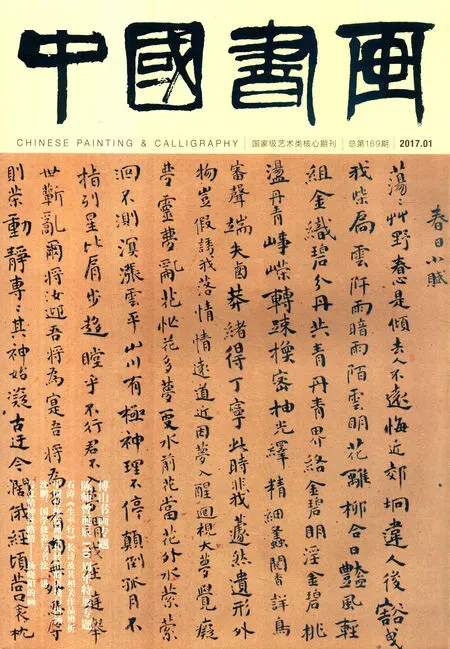

編者按:值陳師曾誕辰140周年之際,中國美術館舉辦了“朽者不朽:中國畫走向現代的先行者—陳師曾誕辰140周年特展”,該展聚集了陳師曾各類藝術作品兩百余件,全方位呈現了他的綜合藝術成就,讓觀者全面了解其在中國畫領域以及于書法、印章、詩詞等多方面的藝術造詣。對于陳師曾的認知,我們可能更多的是樂道其提倡“文人畫之價值”、創作《北京風俗圖》等,這與其早逝,又未曾舉辦過全面的藝術展覽有關,但他的成就卻不僅僅于此。通過此次展覽展出的作品,在全面研究展示陳師曾的畫學思想和藝術實踐的同時,也揭示其對于20世紀中國畫走向現代的開拓價值和文化啟示。本專題特選此次展覽中部分花鳥、山水、人物畫代表作品,以饗讀者。

陳師曾(1876—1923),名衡恪,字師曾,號朽者、朽道人、槐堂,江西義寧人(今江西省修水縣)。中國近代著名的畫家、書法家、金石篆刻家、詩人及藝術教育家。早年留學日本。歸國后,先后任江蘇南通師范學校、長沙第一師范教員。1913年,入京任教育部編審,又在女子高級師范、北京女子師范、北京高等師范、北京美術學校等兼任教職。居京十年間,一直活躍于當時的藝壇,曾是“宣南畫社”的重要成員和北京大學畫法研究會的首任導師,后與金城、周肇祥等發起成立“中國畫學研究會”,從事中日書畫藝術交流活動。著有《中國繪畫史》《陳師曾先生遺墨》《陳師曾先生遺詩》《染倉室印存》《中國文人畫之研究》等。

近代以來,隨著歷史的滄桑巨變,中西文化的碰撞、對話、融合成為社會發展的關鍵詞,也改變著人們的世界觀、價值觀。在短短百余年間,整個中國實開“三千年未有之大變局”。

在這個大變局中,中國傳統文化藝術的何去何從始終處于激蕩的風口浪尖,是如“美術革命”般決絕,還是像“整理國故”般堅守,是“在傳統中變”還是“在傳統外變”,是“改良新國畫”還是“純粹采西法” ……各種言說與實踐相繼展開,且依然持續。百年回首,當我們以同情與理解的眼光重新審視,可以發現,所有這些努力,都有著其各自合理的歷史語境和闡釋邏輯,而且也已成為時代前行中不可拆解的重要部分和新的基點,“走向現代”正是連接他們與我們當下的共同目標。

在中國繪畫“走向現代”的歷史進程中,有這樣一位自號“朽者”的先行者。他不同流俗,畫吾自畫,集詩書畫印和新知識素養為一身;他以深厚的筆墨功力,傳承金石寫意之風,并在直面現實中創作出具有人文關懷的杰作;他投身藝術教育與畫會活動中,積極推進中日藝術的交流合作;他提攜同道,與民初藝壇共同開創出北京畫界的新局面……然而,他僅僅活了48歲,他便是在逝后被吳昌碩題為“朽者不朽”、被梁啟超評為“現代美術界,可稱第一人”的陳師曾。

陳師曾,名衡恪,1876年出生于湖南鳳凰,祖籍江西義寧。其出身名門,家學淵源深厚,與其祖陳寶箴、父陳三立親歷了湖南維新變法之興衰,故矢志于學問之道。自此,接受新學,留學日本,與魯迅、李叔同等結為文藝摯友。回國后,先后任教于南通與長沙,并全心致力于詩書畫印的深研,求教于海上巨擘吳昌碩。1913年底,其赴北京任教育部編審。居京十年間,在多所高校任教,參與多個畫會活動,發現并推廣白石老人,勤于創作、著述與講演,留下數千件藝術作品和數十篇畫學精義。1923年病逝于南京。

短暫的一生,何以“不朽”?何以成為20世紀初中國畫走向現代的先行者?

在我看來,其所撰《文人畫之價值》正可視為對其個人文化價值的最佳注腳,略述一二。

“文”,在陳師曾所有關于中國繪畫的價值敘述中,都始終落腳于根性的民族文化自身。正如《畫繼》所言,“畫者,文之極也”。文化及其所深涵的民族精神才是中國畫得以延存上千年的內核所在,無論是在其譯文中所談到的“東西畫界,遙遙對峙,未可軒輊。系統殊異,取法不同”,還是在主張融合中所言“研究之法,宜以本國之畫為主體,舍我之短,采人之長”等等,都彰顯出一種開放而自覺的文化視野。

“人”,人是文化的存在,以文“化人”則是文化之功能。“陳門四杰”所體現出的文化托命意識,即是民族文化傳承的典范;陳寅恪所提出的“獨立之精神,自由之思想”更是留給現代學人的寶貴財富;陳師曾所謂“文人畫四要素”(人品、學問、才情、思想),同樣是將藝術之用回到創作主體的完善與充實。而其去世后,眾人評價也正是首推其品性之高潔,“而其作品的表現,都有他的精神。有真摯之情感,有強固之意志,有雄渾之魄力”(梁啟超語),“朽者”為人可見一斑。

“畫”,畫乃文與人的跡化。陳師曾的藝術作品一方面秉持“以精神相應”的藝術理念,著眼于從文化比較的視野中堅守寫意性筆墨的書寫與抒發,又巧妙地融匯西法,不斷拓展藝術題材與語言方式,從自然與現實生活中探尋“發表個性與其感想”的新貌,確有先導之功;另一方面,諸類皆擅,總體風格“書卷”襲人、淳厚雅正,詩畫一體,每多寄寓,內斂為矯然拔俗的君子風骨,外拓為任意揮灑、體貌多變的不羈性情,在民初畫壇中獨顯自家面貌。

陳師曾 清供圖軸83cm×37cm 紙本設色 1918年 中國美術館藏款識:供養水仙花,開到盈盈欲折。一片歲寒清思,共芳香幽絕。碧天云凈雪初消,又見風吹葉,人意鐘聲俱遠,有一輪冰月。戊午初春,衡恪。鈐印:師曾(白) 石魚齋(朱)

當然,在文化語境更迭和文人繪畫已趨式微的晚清民國,陳師曾的文化身份已是兼具舊式文人、新知識人兩種特征為一體,其藝術創作也同樣如此,呈現出“新風”與“舊貌”并存,“借古”與“融西”不悖。而這恰恰體現出陳師曾在變革時代中基于文化主體的充分自信和開放胸懷,如此鮮活且極具張力。

“憑情以會通,負氣以適變”。朽者陳師曾以其超絕的才情氣質開啟了20世紀中國畫“會通適變”之門,由此“走向現代”,直指當下,是為“不朽”!

中國美術館匱藏陳師曾作品一百余件套,僅有部分作品曾在聯展中展出。三年來,隨著“典藏活化”系列的開展,藏品的系統研究、深入挖掘以及精彩展示已經使此系列成為我館展覽的重點品牌,受到廣大觀眾的熱烈好評。值陳師曾誕辰140周年之際,我館匯同北京多家文博機構,聚集其各類藝術作品兩百余件,一方面展現其于中國畫各科推進的傳承與創新,另一方面呈現其于書法、印章、詩詞以及漫畫、畫銅、箋畫等多方面的綜合藝術成就,尤其是特設專廳,以“沙龍雅集”方式鉤沉其生平、交友、著述,力圖部分還原陳師曾與民初文藝界往來的交往圈。

可以說,這是朽者陳師曾去世后首次在國家最高美術殿堂的集中陳列。在全面研究展示其畫學思想和藝術實踐的同時,我們也希望借此揭示其對于20世紀中國畫走向現代的開拓價值和文化啟示。作為國家公共文化服務的重要平臺,中國美術館一直以傳播優秀傳統文化、提供公眾美育服務、建構時代精神為宗旨,此次特展的舉辦正是對于民族精神和經典文化的挖掘和弘揚,并由此彰顯20世紀中國藝術的自覺、自信、自強。

(作者為中國美術館館長)

責任編輯:宋建華