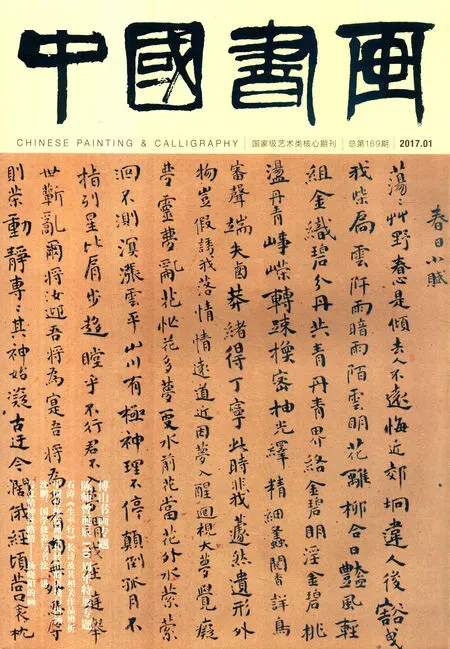

“日庚都萃車馬”章法新解

◇ 周斌

“日庚都萃車馬”章法新解

◇ 周斌

近日對阿恩海姆有關視覺沖擊力與平衡的論述產生了興趣,于是聯想到“日庚都萃車馬”這方烙馬印,便覺阿恩海姆的觀點與這方印有很多共通之處,竊以為這方印能很好地詮釋或者印證阿恩海姆關于平衡力的打破與再創造一說,也可以從中發現東西方藝術的共通點。

先秦時期的印章,形制多樣且多為澆鑄,并非刀刻,所以多少會有一些意外的美,而極具典范性的戰國時期燕國“日庚都萃車馬”這方烙馬印,為朱文鑄造的巨璽,達6.9厘米見方。烙馬印,顧名思義,就是用來烙馬的烙鐵,無非就是在烙鐵上鑄幾個文字,再烙在馬匹身上,用以區分馬匹的歸屬。若鑄造太小會模糊不清且難以識辨,所以大型制的朱文印為首選。此印大開大合不拘小節,點畫穿插縱橫錯落,章法靈動輕逸,歷來為印人稱道。

朱文印比之白文印,章法更宜于大開大合。此印文字整體盡顯出一種將要掙脫的力量感,而外框上稍作收放的調整又能框住里面文字的張力,一張一弛之間,仿佛整個印面都在運動,有一種說不清道不明的游離動感。隱藏在其中的每部分像是一個磁場,相互吸引,又相互制衡,共同的作用形成張力與平衡、和諧之美。

初看印面,印中各個文字之間表現得似乎很不經意,然而仔細品讀,印中或屈曲回繞,或點畫錯位,或減省略筆畫,形成具有動感與張力的布局格式。印中六字的布局否定了人們一概認為的排列組合方式。對于空間平衡的打破與重組,在此印出現以前,人們尚不曾見識。此印通過由合開始,再向開合過渡,形成兩個外弧,形成一組相對的張力,一種向外開張的力度。印文中間以及靠近上面的位置,作大面積留白處理,與左下、右下以及上邊欄的厚度,遙相呼應,形成鮮明對比,呈現明顯的“U”字形。值得注意的是,各字的重心并不在一條線上,也呈“U”形分布,整體和個體之間都有向外的漲力,猶如要掙脫邊框而出,仿佛每個字在跳動,卻并不紊亂無序,而是通過輕重緩急的對比達到和諧的靜態。

好的篆刻每一字都有其巧妙之處,少一分則不足,多一分則過繁。“日”字本義為太陽,羅振玉《增考》曰:“日體正圓,卜此中諸形或為多角形,或正方者,非日象。如此由刀筆能方為不能為圓故也。”而在王延林《漢字部首字典》里也有“字中一點或一橫者表明其為實體,并非空心圓圈……從日之字多與氣候、時間、光暗有關”的論述,此印中“日”字輕巧且稍稍向左安排,重心卻向中心靠攏,使“庚”字整體向右靠近,似乎要沖出邊框卻被邊框阻住。舒左斂右突出了打破原格局的張力,也給下面文字重心往中間偏移提供了準則。在這一點的處理上,體現書寫者的筆性與手勢的巧妙,使兩組字在章法上統一協調。“都”字作為印面當中最大的字,帶動重心再往左邊偏移,形成中間大片留白,且和“馬”字呼應互補,一面結實,一面開闊,整方印重心點都集中于印面的下部分。單字看起來不穩當,但整體觀之卻穩定平和。“都”“馬”的對比,也給處理其他字提供了空間與基礎。右邊三字已經明顯地展現出一種力道,一種向外頂而下面向里收的力道,和右邊邊框相互呼應的同時,已經把印面平衡完全打破,不再局限于有致的排列,而是與后面相互重組,構成一種新的章法。

日庚都萃車馬

“萃”字在印中格外顯眼,這個字厚實,上部尤其厚重,“都”字的左邊亦是如此,形成呼應,與“日”構成三角關系。“車”字整體偏向左邊,似乎有意避開“萃”字的收筆,并且給“馬”字以足夠的空間,避免三字同排的僵局。左邊三字形成與右邊相互對應的內斂勢態,與“庚”字的整體靠右偏離成顧盼之勢。“庚”“車”二字擠向兩邊,留出中間大空白,這樣的處理剛好使整方印有一種動與靜、正與斜交互的“勢”。“馬”屬于戰國時六國文字,具有象形特征,此印“隨體詰屈”,整體偏右下方,與“都”字連接,互相協調,使印面下方形成一條軸線,壓住下邊欄,統籌全局,并與“車”字互動,再次突出一種視知覺上的擺動,正如清袁三俊《篆刻十三略》里所說:“章法須次第相尋,脈絡相貫。如營室廬者,堂戶庭除,自有位置,大約于俯仰相背間,望之一氣貫注,便覺顧盼生姿,婉轉流通也。”

此印線條排列也具有典范意義。用簡單的直線,或稍做變斜處理,安靜、暢快而又直爽,加上歲月的剝蝕與洗禮,得蒼茫、古樸韻致。“車”與“馬”二字,有多條近乎平行的線段,初看平行,細看則體現書寫筆勢。“萃”字單獨讓出,僅由“車”“馬”來打破并且重組這種關系。兩個字相似的筆畫易顯呆板,印中挪“馬”向右,用點畫的輕重徐疾、長短不一來打破整齊劃一的呆板。“馬”字的三個長鬃,橫向飄起,體現馬飛奔之勢。輕重變化的橫畫,又與右邊“都”字的厚重相互呼應,呈現將出欲出之態。左右相互牽制,上下線相互牽制,內外也相互牽制,整體的牽制構成了這方風格獨具的烙馬印。

“畫成其象,隨體詰屈。”此印巧妙地闡釋了這句話。以一個點為中心向四面發散輻射,或以某一個點向各個方向伸展、伸延。放射形式都有其中心點,此印也不例外,“萃”和“庚”都呈局部放射狀,其余四字也有一種放射的力量,并且都在放射點上。這種放射,猶如書丹者圍繞一個點書寫,手腕置于一點,一口氣書完六字,字字向心,點點凝聚,雖形散而神不散。其妙處正在于對平衡力的再創造,打破再重組,萬力制衡,最終相互平衡。

此印對于空間的重新分割,不同于以往的規矩。通過營造險勢,空間重新分割后再造平衡,生發強烈的視覺動感,說明先秦時期便有“張力”這種美感的追求與把握。

(作者為河南省書法家協會副主席)

責任編輯:歐陽逸川