光頭佬說光頭

◎方土

我之所以剃光頭,是因為禿頂,與扮酷無關。

禿頂,對誰都非同小可,但和自己對上號,那真是一種慌張失措而又無可奈何的感覺,何況彼時正值風華之年。

記得我在美院讀書時還留過長發,走起路來甩一甩,頗有幾分派頭。畢業到了珠影廠,頭發有些軟塌,才開始剪短。有一次,洗頭時無意間發現臉盆里飄著一層黑絮,用手一撈,竟是自己的頭發,且接連幾天都是如此。到底怎么回事?我對著鏡子發怔,前額兩側直往上沖,明顯禿角了。莫非是先天不足?可家族并沒有禿頂先例呀。情急之下,神經兮兮地試過“生發靈”,可遲遲不見好轉,卻長出一臉青春痘,遂不忍再照鏡子。

說來也怪,頭頂發絲日復一日愈發稀薄,頜下胡須反倒猛長。看似灑脫,可一天不刮,就像刺猬。我索性蓄起了胡須,再理成短平頭,這樣洗頭時便輕易覺察不到落發了。眼不見為凈,心情慢慢平復。

看雜志上說,禿頂大多與雄性激素分泌旺盛有關,還有人稱贊禿頂的人擁有聰明、長壽等“優勢”。雖半信半疑,但多少還是有點安慰。聽了那些“十個禿頂九個富”之類的話,心底有一種歡喜涌出,也許是窮怕了,內心深處一直懷揣發財夢。后來忽有一回美夢徹底破碎,那是隨攝制組赴江西拍電影,在一個窮僻山溝中發現前來圍觀的多是禿頂漢子,一打聽,才知道因當地水質較硬,世世代代禿頭成為那里男人的標志。經過這一趟,我再也無法相信“禿頂多富人”的神話。

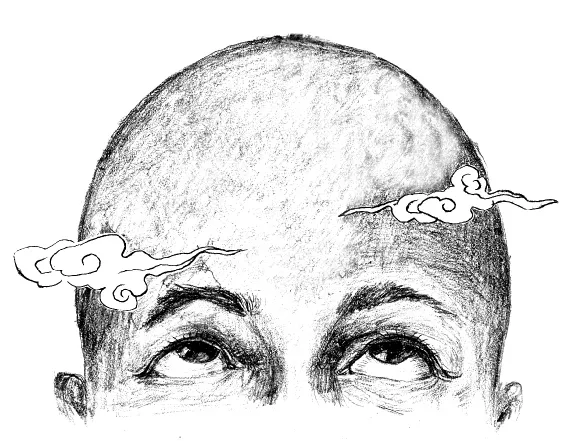

記不得在誰的慫恿下,我從短平頭徹底刮成了光頭。上世紀八九十年代剃光頭的人并不多見,而光頭加上小胡須的就更容易受關注。《羊城晚報·花地》的名家專欄特約我以漫畫形式作一幅自畫像,我幾筆將自己勾成一個發呆而出神的光頭佬,妙處在于省略了鼻子、嘴巴,讓閃亮的光頭和茂密的胡須更顯突出,再署上“比上不足、比下有余”,一經刊出,出乎意料地引來一片贊許。此漫畫日后用于名片,成為我的logo(標志)。

然而,我這“光頭”難免也會遇到尷尬的時候。36歲那年,任仲夷先生拄著拐杖做客“大方齋”,臨走時突然問我:“您老高壽?”我愣了片刻才回答:“三十六。”看不出任老臉上有任何開玩笑的痕跡,只聽他一字一句地說:“哦……一個六十三,一個五十八,你比我大!”這下我全蒙了,目光投向一旁的李仁臣先生(時任《人民日報》華南分社社長)。李先生看我求助的樣子,不由得哈哈大笑,說:“任老見你剃光頭、留胡須,一副小老頭模樣,拿你逗樂的。任老今年八十五歲高壽,反過來算成了五十八,你三十六歲反過來不就比任老大嗎?”哎呀,我這才醒悟,原來是任老的冷幽默。

還試過幾次到寺院時,竟有善男信女向我行禮,也有問路稱我“法師”的。最不可思議的是,在開會的時候,竟有人詢問我來自哪個寺院。

一晃,到了“覬覦”別人青春年少的年紀,我發現周圍遭“滅頂之災”的似乎是有增無減,有些甚至禿得更早,有的視“禿頂”為萬劫不復而終日戴帽子,也有的終年戴著假發就像戴帽子一樣。只是,讓我感慨看著挺難受的是那些發型——可憐兮兮就剩一小撮頭發,竟然從左搭到右,只滿足自己照鏡子的效果,卻顧不上后腦勺“地中海”的尷尬。可不,風一吹頭發就亂蓬蓬,弄得手忙腳亂的,那狼狽樣兒實在難堪。

也許是惺惺相惜,我一見光頭佬就有幾分親切感,覺得蠻順眼。有一陣子,藝術圏盛行“光頭一族”,無論什么場合,都能碰到幾個不同面孔、不同年紀的光頭,雖說大都不是自然掉光,而是刮光的,但著實讓人有幾分“羅漢像”的聯想。當然,若要追探禿頂的緣由,我依然相信一半是先天因素,一半是人為造成——也不排除因化學成分超標的洗發水所致。

據說,醫學高科技了,現在已有“植發”一說,即是通過移植自身毛囊的方式來治療脫發的,不知是真是假,聽了倒無絲毫生不逢時之感,歷經多年光頭,一切都順適了。就算偶爾翻出舊照,見到頭發濃密的自己,也不會觸發過多的感念。

邁過五十歲門檻,比“禿頂”更為無奈的問題接踵而至:胡須迅速花白、眉間秀出白毫、骨質增生導致走姿異常、爬山膝關節疼痛等。歲月儼然是一把殺豬刀,盡管難免傷感,仍舊坦然面對。不是說“五十知天命”么,什么都想通,人也就釋懷了。