夾層鎖水技術(shù)在混凝土中的運(yùn)用

徐 中 浩, 何 樹(shù) 林, 田 先 忠, 楊 代 六, 吳 鳳, 趙 鴻 遠(yuǎn)

(中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司監(jiān)測(cè)及試驗(yàn)研究所,四川 成都 610072)

夾層鎖水技術(shù)在混凝土中的運(yùn)用

徐 中 浩, 何 樹(shù) 林, 田 先 忠, 楊 代 六, 吳 鳳, 趙 鴻 遠(yuǎn)

(中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司監(jiān)測(cè)及試驗(yàn)研究所,四川 成都 610072)

裂縫是大體積混凝土普遍存在的現(xiàn)象,是工程界關(guān)注的重要問(wèn)題。為解決所謂無(wú)壩不裂的難題,工程技術(shù)人員采取了一系列技術(shù)措施,如配合比優(yōu)化、高摻粉煤灰、膨脹劑、抗裂纖維等,這些方法對(duì)于控制裂縫的產(chǎn)生和擴(kuò)展起到了一定的作用。介紹了所提出的夾層鎖水技術(shù)并利用該技術(shù)研發(fā)出了一種性能優(yōu)異的新型抗裂材料,最大程度地實(shí)現(xiàn)了減緩甚至防止大體積混凝土出現(xiàn)裂縫,提高了混凝土自身抗裂能力。

混凝土;夾層鎖水技術(shù);強(qiáng)度;抗裂

1 概 述

大體積水工混凝土自澆筑開(kāi)始,就要經(jīng)受外界環(huán)境和其本身各種因素的作用,使混凝土中任何一點(diǎn)的位置和變形不斷地發(fā)生變化,從而產(chǎn)生應(yīng)力。一般情況下,當(dāng)應(yīng)力超過(guò)混凝土的極限強(qiáng)度或其應(yīng)力變形超過(guò)混凝土的極限變形值則由混凝土構(gòu)成的結(jié)構(gòu)物就要產(chǎn)生裂縫。裂縫發(fā)展到一定程度,其結(jié)構(gòu)物因失去承載能力而破壞。由于混凝土本身存在抗拉強(qiáng)度低、極限拉伸值小等缺點(diǎn),而水工混凝土多半又是大體積素混凝土和少筋混凝土,因此,若要避免結(jié)構(gòu)產(chǎn)生裂縫不是輕而易舉的。根據(jù)對(duì)我國(guó)和國(guó)際上一些工程進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)得知:一般為防止裂縫而增加的工程投資約為造價(jià)的5%;而處理裂縫所花的費(fèi)用約占工程總造價(jià)的5%~10% ,而且修補(bǔ)裂縫的施工方法和工藝措施亦很復(fù)雜。除此之外,修補(bǔ)裂縫可能會(huì)推遲工程投入運(yùn)行的時(shí)間,進(jìn)而造成很大的損失。因此,在工程中一般都是預(yù)先防止裂縫,避免事后修補(bǔ)加固,所采取的主要技術(shù)途徑包括配合比優(yōu)化、高摻粉煤灰、膨脹劑、抗裂纖維等。

2 混凝土養(yǎng)護(hù)技術(shù)

為了盡可能地解決混凝土開(kāi)裂問(wèn)題,Philleo于1991年提出了混凝土內(nèi)養(yǎng)護(hù)技術(shù)。混凝土內(nèi)養(yǎng)護(hù)主要是通過(guò)向混凝土中加入某種吸水組分,并將其均勻地分散在混凝土中,使其內(nèi)部存儲(chǔ)的水分在膠凝材料水化過(guò)程中緩慢釋放,從而改善混凝土的內(nèi)部濕度狀態(tài),以減少混凝土出現(xiàn)裂縫的可能性。由于無(wú)機(jī)材料和有機(jī)高分子材料具有較高的吸水率和釋放水分的能力,因此,在混凝土內(nèi)養(yǎng)護(hù)技術(shù)中常常使用上述兩種材料作為內(nèi)養(yǎng)護(hù)材料。近年來(lái),除了內(nèi)養(yǎng)護(hù)技術(shù)外,養(yǎng)護(hù)劑養(yǎng)護(hù)作為一種新型的混凝土養(yǎng)護(hù)方式也得到了快速發(fā)展。

2.1 有機(jī)高分子材料內(nèi)養(yǎng)護(hù)技術(shù)

目前,混凝土內(nèi)養(yǎng)護(hù)技術(shù)中使用最多的有機(jī)高分子材料是高吸水樹(shù)脂(SAP)。由于SAP是一種三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的高分子聚合物,具有很強(qiáng)的吸水性,能夠吸收自身質(zhì)量幾百倍甚至上千倍的水,因此,在工程上往往使用高吸水樹(shù)脂作為混凝土的自養(yǎng)護(hù)劑。其吸水原理是:高吸水樹(shù)脂在結(jié)構(gòu)上為輕度交聯(lián)的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),是由化學(xué)交聯(lián)和樹(shù)脂分子鏈間的相互纏繞物理交聯(lián)構(gòu)成的。吸水前,高分子長(zhǎng)鏈相互靠攏纏在一起,彼此交聯(lián)成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而達(dá)到整體上的緊固程度。當(dāng)水分子與高分子表面接觸時(shí)產(chǎn)生4種相互作用:一是水分子與高分子電負(fù)性強(qiáng)的氧原子形成氫鍵結(jié)合;二是水分子與疏水基團(tuán)的相互作用;三是水分子與親水基團(tuán)的相互作用;四是高分子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)通過(guò)物理吸附將水分子封閉在邊長(zhǎng)為1~10 nm的聚合物網(wǎng)格內(nèi)。物理吸附和化學(xué)吸附使高吸水樹(shù)脂能夠快速吸水,當(dāng)環(huán)境改變時(shí),化學(xué)吸附則通過(guò)化學(xué)鍵的方式使失水速率降低。這種特殊的性質(zhì)使高吸水樹(shù)脂成為混凝土內(nèi)養(yǎng)護(hù)的最佳材料。

為了驗(yàn)證高吸水樹(shù)脂能夠較大程度地提高混凝土的保水能力,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)其在混凝土中的性能表現(xiàn)進(jìn)行了全方位的研究。Viktor Mechtecherine等發(fā)現(xiàn),高吸水性能不但能夠減小混凝土的自收縮,而且對(duì)于混凝土其它形式的收縮也具有緩解作用。Pierard J等的研究表明:在混凝土中分別添加0.3%和0.6%的高吸水樹(shù)脂,其28 d抗壓強(qiáng)度分別降低8%和14%。Hans-Wolf Reinhardt等的研究發(fā)現(xiàn),雖然摻入高吸水樹(shù)脂的混凝土抗壓強(qiáng)度會(huì)有所降低,但其抗水滲透性能和抗碳化能力都會(huì)保持不變或有所提升,氯離子滲透系數(shù)亦會(huì)減小。劉芳等的試驗(yàn)結(jié)果表明:摻入高吸水樹(shù)脂后,新拌合混凝土的流動(dòng)性提高,粘聚性和保水性有所改善。宋學(xué)峰等采用原位合成吸水樹(shù)脂處理混凝土表面,處理后的混凝土能夠表現(xiàn)出良好的抗硫酸鹽腐蝕的性能。

雖然試驗(yàn)結(jié)果表明高吸水樹(shù)脂能夠提高混凝土的諸多性能,但是,由于高吸水樹(shù)脂中的水分釋放后其自身體積的減小會(huì)在混凝土中留下孔隙,其中一部分是有害孔,從而使得混凝土的孔隙率增加、混凝土密實(shí)度不夠以及混凝土的有效承壓面積減少,因此而導(dǎo)致抗壓強(qiáng)度出現(xiàn)大幅度的降低。抗壓強(qiáng)度的降低會(huì)給大型混凝土工程帶來(lái)不利的影響以及潛在的安全隱患。

2.2 無(wú)機(jī)多孔材料內(nèi)養(yǎng)護(hù)技術(shù)

由于無(wú)機(jī)多孔材料和混凝土具有較好的兼容性,同時(shí),無(wú)機(jī)多孔材料利用毛細(xì)管吸附的原理能夠吸附一定量的水,因此,其在混凝土中的使用也比較廣泛。

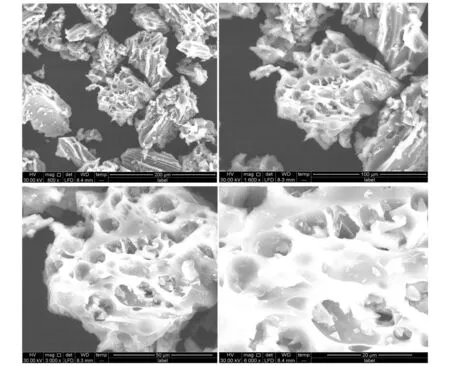

硅藻土是一種生物成因的硅質(zhì)沉積巖,其化學(xué)成分以SiO2為主,其微觀構(gòu)造如圖1中的左圖。正是由于天然硅藻土具有特殊的多孔性構(gòu)造,其孔隙率高達(dá)50%-70%,在吸附大量水的同時(shí)具有較高的反應(yīng)活性,因此,研究者將其摻入到混凝土中研究其對(duì)混凝土性能的影響。Hewlett PC和Powers TC等人經(jīng)過(guò)研究發(fā)現(xiàn):由于硅藻土顆粒形狀會(huì)影響混凝土的粘聚性并增加混凝土的需水量,因此而限制了硅藻土在混凝土中的應(yīng)用。

陶粒具有優(yōu)異的性能,如密度、筒壓強(qiáng)度高、軟化系數(shù)高、抗凍性良好、抗堿集料反應(yīng)優(yōu)異等,同時(shí),其內(nèi)部多孔,形態(tài)、成分較均一,因此,其在混凝土中被廣泛使用,微觀構(gòu)造如圖1中的右圖。陶粒混凝土耐酸、耐堿和抗凍性能優(yōu)于普通混凝土,1976年,有關(guān)部門對(duì)全國(guó)自1985年以來(lái)所建的陶粒混凝土工程進(jìn)行了實(shí)測(cè),結(jié)果表明:無(wú)論是預(yù)制的、還是現(xiàn)澆的,室內(nèi)的與室外的,其所含鋼筋均未銹蝕,測(cè)到的碳化深度一般不大于30 mm,后期強(qiáng)度還可以繼續(xù)增長(zhǎng)。由此可見(jiàn),陶粒在混凝土中發(fā)揮的作用較明顯。

雖然無(wú)機(jī)材料作為最早的內(nèi)養(yǎng)護(hù)材料在改善混凝土內(nèi)部濕度、降低自收縮時(shí)具有一定的作用,但是,國(guó)內(nèi)外學(xué)者的大量研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)無(wú)機(jī)材料摻入到混凝土中時(shí)存在吸水能力低、密度小等問(wèn)題,在一定程度上限制了這類材料的進(jìn)一步應(yīng)用。

圖1 無(wú)機(jī)多孔材料的掃描電鏡圖 (左圖:硅藻土;右圖:陶粒)

2.3 混凝土養(yǎng)護(hù)劑

養(yǎng)護(hù)劑是一種噴涂或涂刷于混凝土表面、能在混凝土表面形成一層不透水、密閉養(yǎng)護(hù)薄膜的乳液或高分子溶液,可以降低混凝土內(nèi)部水分的蒸發(fā),從而為混凝土的水化保證足夠的水分。

為了進(jìn)一步認(rèn)知養(yǎng)護(hù)劑對(duì)混凝土性能的影響,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)其進(jìn)行了深入地研究。Al-Gahtani A s研究了不同類型的養(yǎng)護(hù)劑對(duì)混凝土性能的影響,其研究實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:所研究的養(yǎng)護(hù)劑有助于提高混凝土的強(qiáng)度。Seongcheol Choi等人研究了養(yǎng)護(hù)劑施工工藝參數(shù)對(duì)道路混凝土性能的影響,研究表明:養(yǎng)護(hù)劑的種類、噴涂時(shí)間以及噴涂數(shù)量對(duì)混凝土性能產(chǎn)生重要的影響。亓良樹(shù)等人研究了養(yǎng)護(hù)劑對(duì)混凝土抗裂性能和收縮性能的影響,試驗(yàn)結(jié)果表明:養(yǎng)護(hù)劑能降低混凝土開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn),7 d養(yǎng)護(hù)混凝土的收縮值只有基準(zhǔn)混凝土的47%,28 d養(yǎng)護(hù)混凝土的收縮值僅為基準(zhǔn)的79.4%。

雖然國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)養(yǎng)護(hù)劑進(jìn)行了研究,也取得了一系列的成果,但是也存在一些問(wèn)題,如養(yǎng)護(hù)效率不高、成膜質(zhì)量不穩(wěn)定、無(wú)機(jī)組分的滲透性差、工藝復(fù)雜、成本較高等問(wèn)題。針對(duì)上述混凝土養(yǎng)護(hù)技術(shù)所存在的問(wèn)題,筆者從混凝土內(nèi)部保水角度考慮,提出了夾層鎖水技術(shù)以便盡可能地解決混凝土的開(kāi)裂。

3 夾層鎖水的技術(shù)思路

3.1 機(jī)理分析

筆者對(duì)目前混凝土養(yǎng)護(hù)技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行研究分析得知:無(wú)論是使用無(wú)機(jī)材料或有機(jī)高分子材料進(jìn)行內(nèi)養(yǎng)護(hù)、還是在混凝土表面噴涂或涂刷養(yǎng)護(hù)劑進(jìn)行養(yǎng)護(hù),都存在以下幾個(gè)問(wèn)題:

(1)有機(jī)高分子材料的摻入會(huì)使混凝土抗壓強(qiáng)度大幅度降低,嚴(yán)重影響工程質(zhì)量。

(2)外界環(huán)境發(fā)生變化時(shí),無(wú)機(jī)材料只能通過(guò)物理作用鎖住水分,而不能持續(xù)補(bǔ)充混凝土中水分的散失,因此,無(wú)機(jī)材料鎖水能力差。

(3)養(yǎng)護(hù)劑在混凝土的表面成膜不穩(wěn)定,噴涂工藝復(fù)雜,成本較高。

基于以上混凝土養(yǎng)護(hù)技術(shù)中存在的問(wèn)題, 為了發(fā)揮有機(jī)高分子材料和無(wú)機(jī)材料各自的優(yōu)勢(shì)并在外界環(huán)境發(fā)生變化時(shí)盡可能地鎖住混凝土中的水分,同時(shí)盡可能地降低成本,筆者首次提出了夾層鎖水技術(shù)——將有機(jī)高分子材料通過(guò)一定的技術(shù)手段封裝在無(wú)機(jī)材料內(nèi)部,制備出類似“核-殼”結(jié)構(gòu)的新型內(nèi)抗裂材料。該材料相對(duì)于傳統(tǒng)無(wú)機(jī)材料的優(yōu)勢(shì)是物理作用和化學(xué)作用(氫鍵、范德華力)雙管齊下共同作用保水,而非單一的物理作用,其保水效率更高。倘若把有機(jī)材料比作 “核”的話,那么,無(wú)機(jī)材料則充當(dāng)“殼”的作用,既提高了材料的吸水和保水能力,同時(shí)也不會(huì)造成有機(jī)高分子材料對(duì)混凝土強(qiáng)度的不利影響。所制備出的新型材料能夠?qū)崿F(xiàn)自我濕度的調(diào)節(jié),環(huán)境干燥時(shí)其會(huì)釋放出所含有的水分;反之,在潮濕環(huán)境中其又會(huì)吸收水分。

當(dāng)新型抗裂材料作為外摻料加入到混凝土中時(shí),在高溫環(huán)境中,其緩慢釋放包結(jié)的水分、補(bǔ)充混凝土中水分的散失;在潮濕環(huán)境中,則吸收水分起到保持混凝土內(nèi)部相對(duì)濕度的作用,從而實(shí)現(xiàn)混凝土中鎖水到釋水過(guò)程中的智能轉(zhuǎn)變。從圖2可知:無(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的吸水機(jī)理并不相同,夾層鎖水技術(shù)是建立在兩種材料的優(yōu)異性能基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。

圖2 三種材料鎖水示意圖

3.2 微觀分析

圖3為新型抗裂材料的掃描電鏡圖。從低倍電鏡圖可以看出:試驗(yàn)后的材料呈現(xiàn)出蜂窩狀多孔結(jié)構(gòu),每個(gè)結(jié)構(gòu)之間并沒(méi)有出現(xiàn)連接團(tuán)聚現(xiàn)象,同時(shí)也可以看到每個(gè)多孔結(jié)構(gòu)的外表面比較光滑,并沒(méi)有附著物粘附在上面。無(wú)團(tuán)聚現(xiàn)象說(shuō)明有機(jī)高分子物質(zhì)大多數(shù)在材料的孔洞內(nèi),使新型抗裂材料能夠在混凝土中均勻分散并減少了因分散不均勻?qū)е碌幕炷林袀€(gè)別部位強(qiáng)度的不同,有助于保持其整體強(qiáng)度的一致性。繼續(xù)放大倍數(shù)后觀察發(fā)現(xiàn):在每個(gè)多孔結(jié)構(gòu)的內(nèi)部均勻分布著附著顆粒狀物質(zhì),結(jié)合試驗(yàn)過(guò)程中使用的物質(zhì)初步判斷顆粒狀物質(zhì)為有機(jī)高分子物質(zhì)。

圖3 不同倍數(shù)的掃描電鏡圖

為了進(jìn)一步驗(yàn)證孔洞內(nèi)的顆粒物質(zhì),筆者對(duì)該物質(zhì)不同部位進(jìn)行了EDS能譜分析,結(jié)果如下:

從圖4的EDS分析中可以看出:在不同的區(qū)域(Selected Area1 和 EDS Spot 1)其具有不同的元素含量,其中最為突出的就是碳(C)元素的不同。EDS Spot 1中含有的碳(C)元素重量為碳(C)元素重量百分比的12.42%,而Selected Area1區(qū)域中并沒(méi)有碳(C)元素。由于有機(jī)高分子物質(zhì)中含有大量的C元素,同時(shí),結(jié)合實(shí)驗(yàn)室內(nèi)該材料在高溫下的吸水表現(xiàn),可以推斷出原材料孔洞內(nèi)部的顆粒狀物質(zhì)為有機(jī)高分子物質(zhì)。

4 新型抗裂材料混凝土試驗(yàn)成果

4.1 失水速率

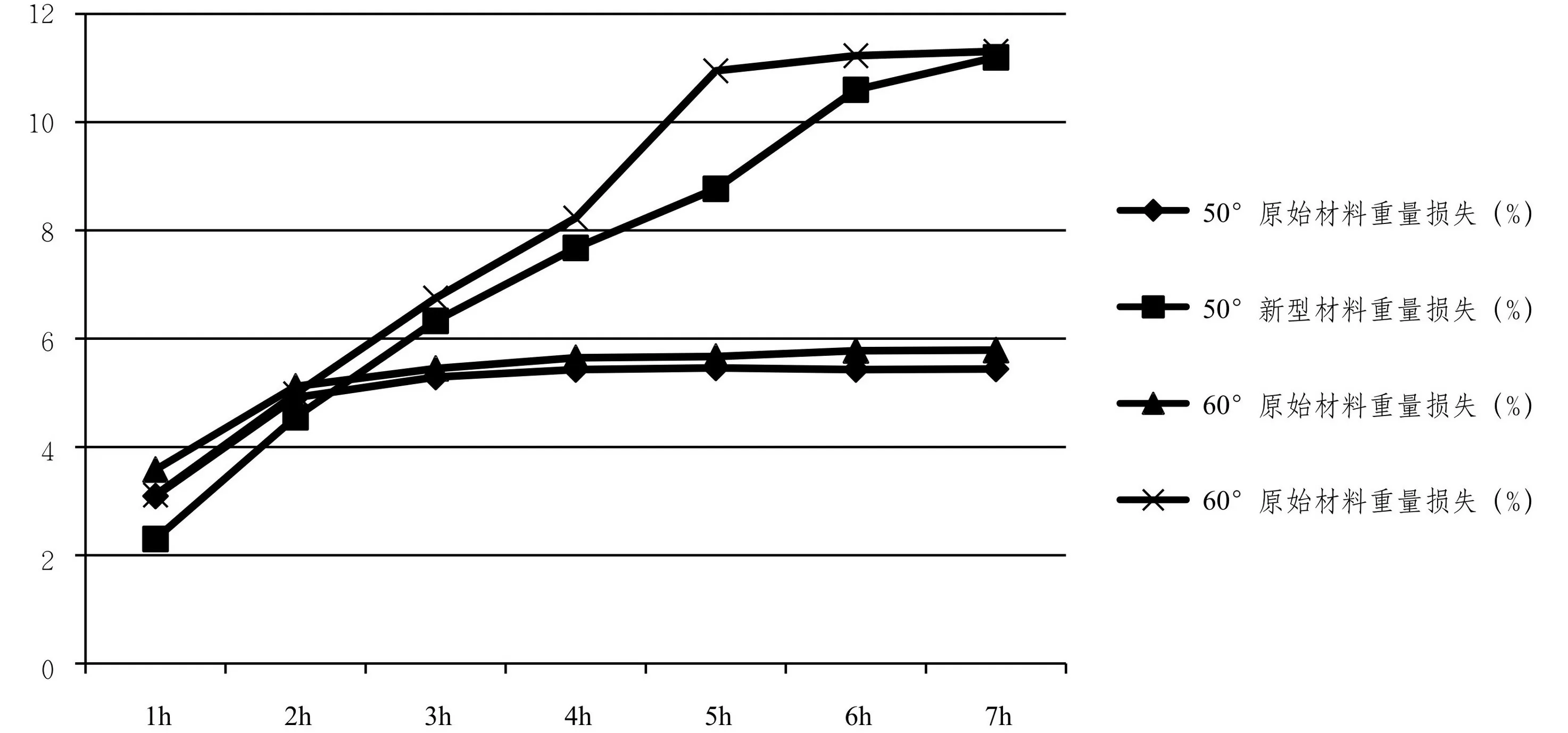

為了驗(yàn)證新型抗裂材料在一定溫度(50 ℃和60 ℃)下持續(xù)失水的能力,該試驗(yàn)研究了兩種材料在不同時(shí)間的重量損失情況:一是無(wú)機(jī)多孔結(jié)構(gòu)材料(原始材料);二是新型內(nèi)保水材料,試驗(yàn)成果見(jiàn)圖5。從圖5中可知:原始材料在2 h后基本上就不能持續(xù)失去水分,而新型材料在7 h后仍能持續(xù)失水;同時(shí),從圖5中也可以看出:新型抗裂材料的吸水量遠(yuǎn)大于原始材料的吸水量。

材料重量損失的不同是由于兩者吸收水分和鎖住水分的能力不同所引起的。原始材料吸收水分主要是依靠物理作用進(jìn)行,在外界條件變化時(shí),一開(kāi)始就很容易快速失去水分,隨著時(shí)間的增加,材料的重量損失基本上沒(méi)有變化。反觀新型抗裂材料,其吸水是物理作用和化學(xué)作用共同作用的結(jié)果,外界條件變化使其失水時(shí),需要一定的能量來(lái)破壞鎖住水分的化學(xué)鍵(氫鍵等),因此表現(xiàn)出新型抗裂材料的失水速率慢,在數(shù)小時(shí)后仍能出現(xiàn)重量損失的現(xiàn)象即持續(xù)失水的能力。試驗(yàn)結(jié)果從側(cè)面證明了新型抗裂材料在吸水和鎖水方面所具有的優(yōu)異性。

4.2 抗裂性能

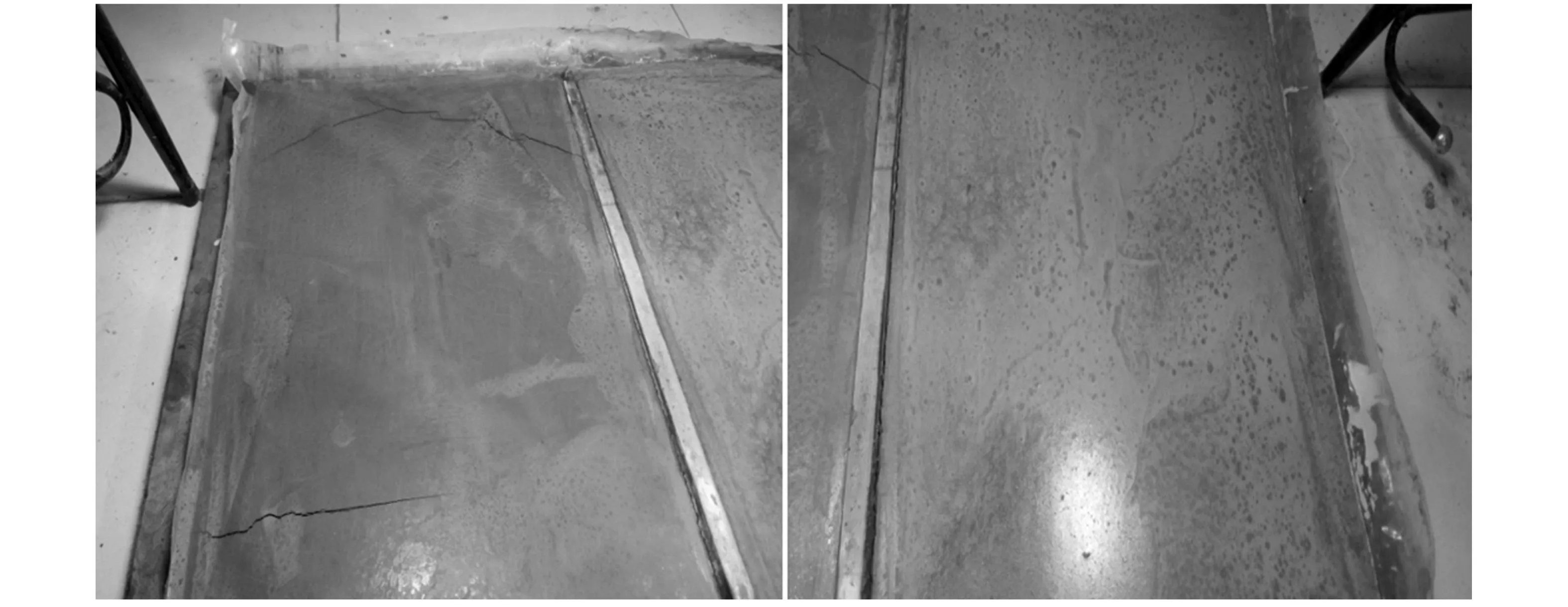

從圖6中可以看出:在加強(qiáng)試驗(yàn)條件的情況下(試塊表面溫度為50 ℃~60 ℃),經(jīng)過(guò)1 h的試驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)未添加新型抗裂材料的砂漿試塊出現(xiàn)了2~3條裂縫,隨著時(shí)間的增加,裂縫越來(lái)越大,而添加新型抗裂材料的試塊并未出現(xiàn)裂縫,說(shuō)明新型材料的加入能夠明顯提高砂漿試塊的抗裂效果,這是由于抗裂材料能夠通過(guò)物理和化學(xué)雙重作用將水分鎖住,在外界溫度持續(xù)升高時(shí)能夠防止因過(guò)多的水分散失而造成裂縫的產(chǎn)生。

4.3 強(qiáng)度性能

圖5 材料重量損失隨時(shí)間變化曲線圖

圖6 左圖為空白對(duì)照組;右圖為添有抗裂材料試驗(yàn)組

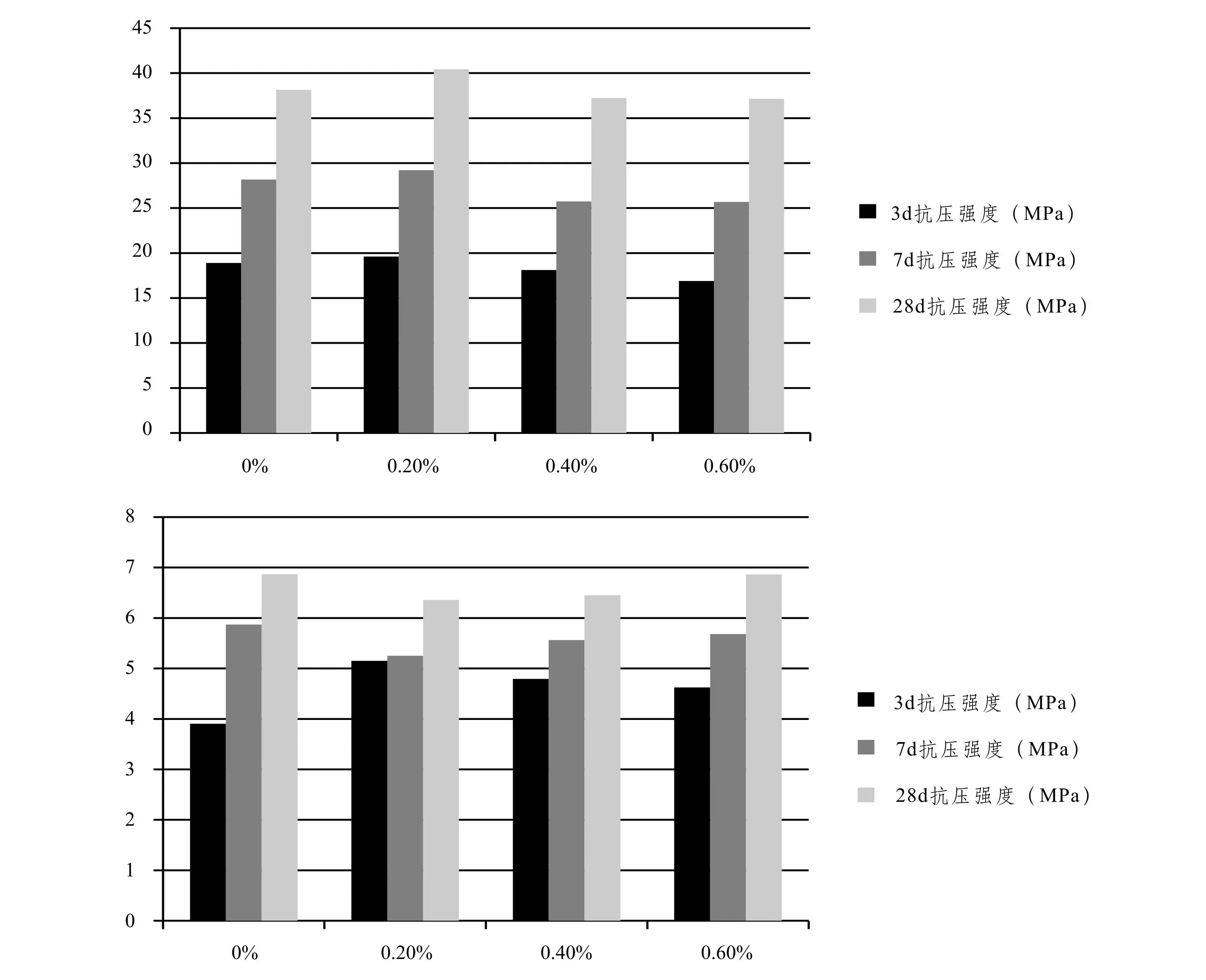

相同配合比參數(shù)混凝土在不同新型抗裂材料摻量(0、0.2%、0.4%、0.6%)下的抗壓抗折強(qiáng)度試驗(yàn)成果見(jiàn)圖7。

通過(guò)對(duì)比混凝土強(qiáng)度數(shù)據(jù)并綜合考慮可知:材料的摻入對(duì)混凝土的強(qiáng)度影響不大。對(duì)比試驗(yàn)組與空白組可知:抗裂材料加入后,試塊的抗壓強(qiáng)度只有小幅下降,從側(cè)面證明了“核-殼”結(jié)構(gòu)的正確性。在吸水前期,無(wú)機(jī)材料和有機(jī)高分子材料共同通過(guò)物理和化學(xué)作用吸收水分,在外界條件變化時(shí),混凝土水分開(kāi)始散失并對(duì)混凝土中膠凝材料的水化過(guò)程產(chǎn)生不利的影響,此時(shí),新型抗裂材料在長(zhǎng)時(shí)間為周圍的膠凝材料不斷地提供其吸收的水分,彌補(bǔ)了混凝土中散失的部分水分,使得混凝土或砂漿的整體水化更均勻,對(duì)于提高混凝土的強(qiáng)度起到了積極的作用。再者,由于有機(jī)高分子材料在“殼(無(wú)機(jī)材料)”的內(nèi)部,無(wú)機(jī)材料在外界條件變化時(shí),并不會(huì)出現(xiàn)自身體積變化的情況,從而使得混凝土的水化結(jié)構(gòu)更加密實(shí),因此,當(dāng)有機(jī)高分子材料釋放水分后,其自身體積的減小不會(huì)在混凝土或砂漿中留下孔隙,從而減少了單獨(dú)摻入有機(jī)高分子材料所引起的孔隙率,因此而增大了混凝土的有效承壓面積,對(duì)其強(qiáng)度起到了積極的作用。

5 結(jié) 語(yǔ)

圖7 不同齡期強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果示意圖

對(duì)于混凝土易開(kāi)裂、難控制的特點(diǎn),筆者采用夾層鎖水技術(shù),突破了目前工程上傳統(tǒng)混凝土養(yǎng)護(hù)的方法,巧妙地將有機(jī)高分子類物質(zhì)與無(wú)機(jī)材料結(jié)合在一起,具有較大的創(chuàng)新性。該技術(shù)使兩種材料都能各盡其責(zé)最大程度地發(fā)揮各自的作用,同時(shí)也避免了單獨(dú)使用某一種材料對(duì)混凝土所帶來(lái)的不利影響。

主要研究結(jié)果如下:微觀分析表明:有機(jī)高分子物質(zhì)在無(wú)機(jī)原材料的多孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)中;失水速率結(jié)果表明:新型抗裂材料在一定溫度下吸水和鎖水能力均優(yōu)于無(wú)機(jī)原材料;抗裂性能研究結(jié)果表明:加入一定量的新型抗裂材料能提高混凝土在惡劣環(huán)境中的抗裂性能;強(qiáng)度性能試驗(yàn)結(jié)果則指出:在摻加一定量新型抗裂材料的情況下能夠提高混凝土的抗折強(qiáng)度,而對(duì)其抗壓強(qiáng)度則基本上不會(huì)產(chǎn)生影響。

該技術(shù)的成功應(yīng)用是基于結(jié)合有機(jī)材料和無(wú)機(jī)材料兩門學(xué)科的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的,豐富了控制混凝土開(kāi)裂的手段,為今后學(xué)者在新型抗裂材料的研發(fā)方面提供了一定的參考。

(責(zé)任編輯:李燕輝)

2016-12-24

TV7;TV44;TV43;TV41

B

1001-2184(2017)01-0022-07

徐中浩(1989-),男,四川雅安人,助理工程師,碩士,從事水工新材料研發(fā)及水工混凝土材料研究;

何樹(shù)林(1989-),男,四川會(huì)東人,助理工程師,學(xué)士,從事水工新材料研發(fā)及水工混凝土材料研究;

田先忠(1968-),男,湖北宜昌人,副主任,高級(jí)工程師,學(xué)士,從事水工新材料研究以及混凝土材料研究;

楊代六(1973-),男,重慶銅梁人,主任,教授級(jí)高級(jí)工程師,學(xué)士,從事水工新材料研究;

吳 鳳(1988-),女,四川榮縣人,助理工程師,碩士,從事綜合管理工作;

趙鴻遠(yuǎn)(1975-),男,四川成都人,助理工程師,從事水工新材料研究.