怎么看待文化自信

徐圻

徐 圻

教授、博導,貴州省首批核心專家。貴陽孔學堂文化傳播中心黨委書記、理事會理事長,歷任貴州省新聞出版廣電局局長,貴州省文化廳廳長,貴州大學哲學系主任等職。

文化自信是一種怡然自得的狀態(tài)。一個人,當他對別人的關注、評價、態(tài)度等等并不在乎的時候,當他對別人的言行舉止寬容厚待、聽之任之的時候,當他不認為應該把自己與他人區(qū)別開來的時候,他無疑就是一個有自信的人。文化自信也是同樣的道理:當文化認同不緊要、文化自覺不要緊的時候,文化自信就是最強大的時候。

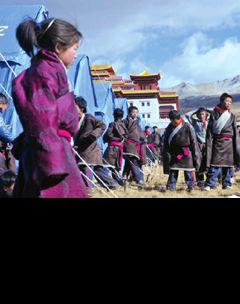

截至1840年,中國人和中國文化總的來說是寬厚的、包容的,面對“他者”,顯得滿不在乎。鴉片戰(zhàn)爭之前,“文化認同”這個問題在中國沒有出現(xiàn)過,更不用說逼迫性地出現(xiàn)了。因為千百年來,中國人心中的核心價值,即基本的是非、對錯、真假、美丑、好壞等,與日常生活融為一體,是不言而喻、天經(jīng)地義的生活方式,用不著進行界定、區(qū)別、辯駁、捍衛(wèi)等等。至于“外來文化”或“他者”,讓它們進來好了!不要說佛教的進入和“胡人”的融入,就算是蒙古人、女真人的鐵騎馳騁中原,對生活在華夏大地上的“原住民”的生活方式,尤其是精神生活方式的影響也不大。察覺不到危機,說明潛移默化、潤物無聲,說明這個東西無時不在、無處沒有。沒有文化沖擊就沒有文化危機,也就沒有文化認同的必要。不用操心什么是 “我的”,什么“不是”;更不必擔心“我的”什么東西被“他者”化解。至少兩千年時間,在國人眼里和心中,中華的、神州的、天朝的、華夏的、九州的、海內(nèi)的、中原的等,就是世界的、人類的、天下的;“異族的”“舶來的”“他者的”文化都可以成為“我的”文化的一部分。只有在習以為常的價值觀念、思想方法、生活習慣等發(fā)生了變異或模糊,對自己文化身份的把握才會出現(xiàn)障礙,“我是誰?”的問題才會提出來,文化認同與文化自覺的問題才會覺醒。

中國歷史上的文化危機與自覺,乃至文化自信問題的提出,源于鴉片戰(zhàn)爭。鴉片戰(zhàn)爭使西方文化大規(guī)模地進入中國,在堅船利炮、重商主義、“德先生”“賽先生”的沖擊下,傳統(tǒng)文化遭到重創(chuàng)。通過交流、比較,中國的官場精英和先進知識分子從器物的追究到制度的梳理再到觀念的反省,他們終于認識到了中國的劣勢和弱點在于文化本身。鴉片戰(zhàn)爭的失敗使西方的商業(yè)文化涌入中國,這是延續(xù)了幾千年的傳統(tǒng)文化從來不曾遭遇過的一種新價值、新生態(tài)。它是一把軟刀子,“洋大人”帶進來的生活方式溫文爾雅、風度翩翩,卻利益至上、無孔不入;它的面孔變化多端,本質(zhì)卻只有一個:逐利;它的手段花樣翻新,根本的也只有一條:交易。從19世紀中葉這個時代節(jié)點開始,中國的傳統(tǒng)文化價值開始動搖,中國人從來就有的文化自信迅速瓦解。于是,文化的“認同”問題,文化的“抗爭”問題,文化的“突圍”問題,顯得越來越急迫,也越來越痛苦。原本滿不在乎的古老文化變得處處設防而又防不勝防,變得缺乏“自信”、變得非常“自覺”。

一百多年來,在解答中國文化何去何從的問題上,曾經(jīng)出現(xiàn)過走馬燈式的觀念和實踐。這些主張各不相同,甚至相互對立,但都懷抱著相同的文化鄉(xiāng)愁,積極主動,甚至迫不及待地要構筑新的文化認同,要重塑文化的自信,要終結文化的危機,要實現(xiàn)文化的復興。然而,在整整一百年時間里,國家、社會的進步在器物層面大步流星,而觀念層面的進步或文化的復興卻步履蹣跚。

在實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢的今天,“文化自信”非常重要、十分迫切,每一個中國人都應當關注。但是這件事也不必成天掛在嘴上講,否則會造成對自己文化的自信心恰恰不足的印象。我們應該認識到,與任何其他的發(fā)展相比,文化的革新與振興是最不容易實現(xiàn)的,因此也就最需要耐心和韌性。中國文化的現(xiàn)狀與走向究竟如何,這并非是一個不成問題的問題。如果有一天,我們不再憂心忡忡了,不再防范抵御了;如果有一天,我們對我們自己的精神處境問題不那么在意了,我們對自己文化的困惑不那么明顯了,我們就重新?lián)碛辛宋幕淖孕拧#ㄘ熑尉庉?李 坤)