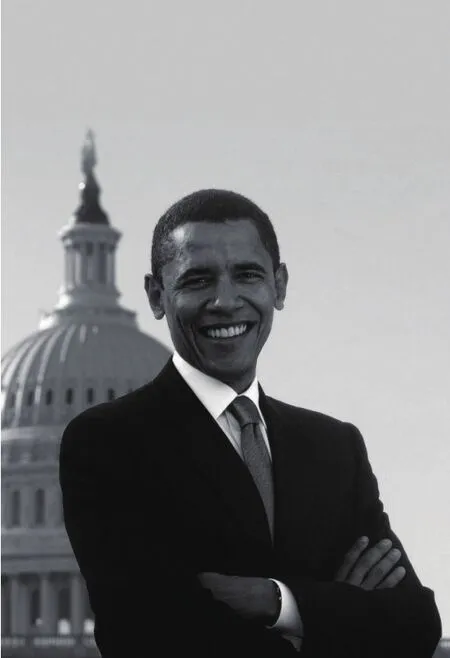

書籍陪奧巴馬渡過漫漫白宮歲月

◎舒芳

書籍陪奧巴馬渡過漫漫白宮歲月

◎舒芳

自林肯以來,奧巴馬是唯一一位通過閱讀和寫作塑造自己的生活方式、信念和世界觀的美國總統。

執政八年間,奧巴馬被海量信息包圍,時常囿于極端的黨派之爭和嘈雜的聲音中。但他從書籍中獲取知識、靈感,從而對人性的復雜和微妙有了更深的理解。奧巴馬說:“閱讀帶來的收獲對我彌足珍貴。我不敢說自己因此就成為了一個好總統;但這八年間我一刻不停地處理著大大小小的事宜,是閱讀幫助我保持著身心平衡。”

閱讀總統傳記

閱讀往屆總統傳記是奧巴馬的必修課,這些傳記,除了給他一種歸屬感,更能幫奧巴馬看到歷史大局,避免陷入“自己面對著前所未有、難以解脫的困境”這種自怨自艾中。“想想羅斯福在二戰中面臨的困境,就不覺得自己這些困難有什么了。”奧巴馬說。

在1995年出版的回憶錄《我父親的理想》中,奧巴馬談到閱讀幫他樹立信念的故事。這要追溯到他的少年時代,為了“教會自己如何作為一個黑人在美國立足”,奧巴馬大量閱讀了鮑德溫、艾里森、修斯、賴特、杜波依斯和馬爾柯姆的作品。

之后,在大學的最后兩年,他開始進行深刻的自我反思和學習,系統地閱讀從圣奧古斯丁、尼采、艾默生、薩特到尼布爾等哲學家的著作,剖析和檢驗自己的信仰。

直至今日,閱讀仍是奧巴馬生活中不可或缺的一部分。他最近更是給女兒瑪利亞送了個Kindle閱讀器,里面裝著他想同女兒分享的書(包括《百年孤獨》《金色筆記》和《女勇士》)。

在入主白宮后的大多數夜里,奧巴馬都堅持讀一個小時具有深刻普世意義的書——從當代文學(他讀過的上一本此類小說是科爾森·懷特海德的《地下鐵路》)、古典名著到劃時代的紀實作品(如丹尼爾·卡尼曼的《思考,快與慢》和伊麗莎白·科爾伯特的《大滅絕時代》),他的閱讀涉及各個領域。

閱讀讓奧巴馬給大腦暫時“換擋”:他能暫時忘記白天處理的政策摘要和文件,“跳出”白宮,來到書中的世界。有些小說幫助他“想象國民們正經歷著什么”——例如,他讀過的瑪麗蓮·羅賓遜的小說就幫他在2008年競選期間與訪問的愛荷華州居民建立了情感聯系。羅賓遜的作品講述了提倡努力工作和誠實謙卑的小鎮文化,閱讀它們也讓奧巴馬能更好地理解自己來自中西部小鎮的祖父母。

同閱讀一樣,寫作也是奧巴馬思考的關鍵步驟。他說:“我通過寫作來‘匯聚’生命長河中的各個‘支流’——種族、階級和家庭,繼而理清思路、塑造自己完整的人格。”

短篇小說作家

奧巴馬在寫作上其實是自學成才:在芝加哥當社區組織者時,他創作了一些短篇故事,還堅持寫日記。那時的他在結束了一天的工作后,以身邊人的故事為靈感進行創作。他寫了很多老人的故事,故事里充斥著挫敗和失落感。“我寫的不是那種杰克·凱魯亞克風格的年輕人在公路之旅中尋找自我的故事。”奧巴馬解釋道,“我寫作主要是為了表達對過去的追憶和自我的反思。”

奧巴馬的經歷印證了同理心的重要性。奧巴馬2歲時被來自肯尼亞的父親拋棄,之后跟著堪薩斯州出生的母親還到印度尼西亞生活過——作為一個“局外人”,他能設身處地的理解在芝加哥的教堂和街道上遇到的人;因為他同這些人一樣,因不斷變化的環境和被孤立的經歷而感到無所適從。他將當時上級的教導牢記在心:“人們會聚集到一起,并鼓起勇氣對自己的人生負責并不是因為他們關心著同樣的事情,而是因為他們有著相同的經歷。”

這番話深深根植在奧巴馬心中,他因此希望建立這樣一個美國:相同的憂慮——如能否得到體面的工作、能否給孩子帶來幸福的生活——使人們求同存異,團結起來。畢竟,人們在奧巴馬身上看到了自己的影子——他代表了美國夢的實現。而這樣一個美國夢,就像他在2004年美國民主黨代表大會基調演講中說的那樣,“在其他任何國家都不可能實現。”

在如今這樣兩極分化的社會,互聯網讓人們越來越囿于自己的小圈子(他們只和志趣相投的人交談,對自己的觀點不加思考、對偏見深信不疑)。而奧巴馬認為小說和其他藝術作品(如音樂劇《漢密爾頓》)為人們提供了橋梁,這些作品能彌補人與人之間的差異,并向人們揭示“爭論背后的事實真相”。

奧巴馬入主白宮之前就是個寫作者,而卸任后也將繼續寫下去——他計劃把自己在任期內寫的日記在整理后編成回憶錄。實際上,奧巴馬具備一種作家的感知力——他能在全情寫作時仍保持客觀、像小說家一樣對細節精準地把握、并在抒情、通俗和深刻這三種風格之間精準自由地轉換。

奧巴馬說,他希望自己最終能以自己的 Presidential Center網站為平臺,把“好書推薦給更多讀者”——實際上,他已經在定期發布推薦書單了——以鼓勵公眾分享自己的閱讀體驗。