我的大都會首演(上)

王崇剛

瑞典女高音歌唱家比爾吉特·尼爾森(Birgit Nilsson),1918年5月17日生于瑞典西卡魯普,少年時代在母親的指導下學習唱歌,1941年進入斯德哥爾摩皇家音樂學院主攻聲樂。

1947年尼爾森正式登臺演出,演唱《麥克白》中的麥克白夫人。她的聲音雄厚有力,清澈透明,激動人心,是著名的瓦格納戲劇歌唱家。尼爾森于1957年在拜羅伊特音樂節主演瓦格納歌劇《特里斯坦和伊索爾德》后,譽滿全歐。評論界認為,因為有了尼爾森,瓦格納的歌劇獲得了新生。此外,尼爾森演出的莫扎特、貝多芬、普契尼、理查·施特勞斯等作曲家的歌劇作品,同樣被人稱道。她錄制的《阿依達》《圖蘭朵》等歌劇,成為最優秀的唱片。尼爾森年逾花甲時,嗓音依然嘹亮,堅守在大都會歌劇院,不僅沒有減少演唱劇目,反而還增加了新的角色。1984年尼爾森退休。2005年12月25日辭世。1995年,尼爾森出版了自傳《我的歌劇生活》(La Nilsson:MyLife in Opera),本刊從本期開始連載這部自傳。

可怕的噪音彌漫在房間,嘟嘟的汽笛聲把我驚醒。我在左邊床頭柜上伸手找臺燈,卻沒有摸到——我這是在哪兒呢?慢慢地,我的意識清醒起來:哦,我當然是在紐約,這個整天都能聽到警車和消防車汽笛聲的地方;只一會兒,人們就會對此泰然處之,直至汽笛聲消失在遠方。盡管天氣很冷,我還是起床打開了窗戶。太陽發出微光,照耀在中央公園之上。深吸一口涼爽的空氣,是那樣的明朗清新。我睡意朦朧的臉上露出笑容,馬上興奮起來,心中充滿快樂的期待和勝利的信心。這種感覺讓我身心舒暢,甚至無需測試嗓音是否狀態良好——我知道它肯定沒有問題!

在這首演的早上,自我感覺如此良好是多么幸運!這不是一般意義的首演,今天是1959年12月18日,星期五,幾個小時之后,我將第一次在大都會舞臺上演唱。我希望以“歌劇中的歌劇”《特里斯坦和伊索爾德》中的伊索爾德,讓自己的職業生涯更加圓滿。

“醒醒,你個懶鬼!”我從窗戶外叫醒伯蒂爾(譯者注:Bertil Niklasson,尼爾森的丈夫,職業是獸醫)。他揉揉眼睛,望著我——看到首演的早上我起得這樣早,情緒這樣飽滿,有些詫異。他馬上開始擔心,他始終認為在終日非常緊張、如坐針氈的時候,我才能奉獻出最好的表演。

吃過早飯,我和伯蒂爾去中央公園散步,給松鼠喂橡果。我們談到r即將到來的演出。著名的智利男高音拉蒙·瓦奈(Ramon Vinay,1911-1996),因病在最后時刻取消了演出。這太可惜了,因為在三個星期的排練中,我們建立了非常好的關系。幸虧卡爾·雷博(Karl Liebl,1915-2007,德國男高音)緊接著登場,可以參與首演。雷博是優秀的男高音,我一年前在芝加哥曾與他合作過這出戲。

散步的時候我告訴伯蒂爾,幾天前有一個怪怪的人給我打電話,說要在首演時為我提供掌聲支持。我認為這是很友好的表現,便好奇地問他,他如何知道自己會成為我演出的熱心觀眾。這個人閃爍其詞地回答:“嗯,哈哈,我是‘捫手黨的負責人,我認為你會贊助一下我和我的同事們的。”

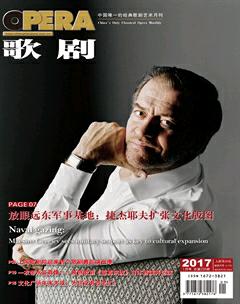

“拍手黨”是歌劇界的一種奇特現象。為了賺錢而去鼓掌,你聽說過這樣的事情嗎?沒錯,就是有這樣的事,但得看你能為獲得掌聲掏多少錢了。這是世界范圍的一種不公平,如果兩位歌手在舞臺上有競爭關系,倆人都給“拍手黨”付錢,其結果會讓人非常厭惡。我希望購買1959年12月18日,尼爾森在首演前,與大都會《特里斯坦和伊索爾德》的海報合影掌聲這樣的現象越來越少。要讓歌劇這一藝術形式得到復興,就必須讓“拍手黨”銷聲匿跡。

在之前的這通電話里,我想起畢約林(Jussi Bjorling,1911-1960,瑞典男高音)曾在類似場合說過的話,我立即回應道:“要我為掌聲掏錢,就得等到我不再唱歌的那一天。”

***

風很大,我們很快回到了奧爾登賓館。這里位于紐約82街和83街之間,中央公園的西面。很多大牌音樂家都住在這兒,包括德國指揮家弗里茨·布什(Fritz Busch,1890-1951),還有今晚《特里斯坦》的指揮卡爾·伯姆(KarlBohm,1928-2014);歌唱家里包括雷薩內克(Leonie Rysanek,1926-1998,奧地利女高音)、英琪·波爾克(Inge Borkh,1921-,德國女高音)、喬恩·維克斯(JonVickers,1926-2015,加拿大男高音)、杰斯·托馬斯(Jess Thomas,1927-1993,美國男高音)等在內的無數人士都選擇奧爾登作為他們住紐約的家。這里有兩居室和二居室,所有套間都有小廚房,可以自己用電爐開火做飯。

今天的菜單上有家常牛排,幾乎所有的歌手演出前都要吃這道菜,我也有這個習慣。美國的飯菜味道不錯,去商店購物也令人愉快。下午3點是休息時間,讓午餐得以消化。大約4點或者5點(具體取決于演出開始的時間),我會喝一杯濃咖啡,為即將劍米的挑戰打起精神;而后收拾好晚上需要的所有東西:我的粉底、睡衣、毛巾、蜂蜜、檸檬,一個燒開水的電水壺(我不想讓化妝師為我泡茶),我的瑞典可力芬喉片,還有我的小吉祥物——一個黑色戴著紅喇叭的毛茸茸的公牛(我是金牛座),名字叫做卷毛頭,我的乳名也是這個。站在賓館門口,將兩個手指放在唇間,出租車馬上就會出現。這種口哨是從我父親那兒學來的,多年來,它節約了我很多的等待時間。出租車司機會把車停在大都會附近一個不起眼的地方,以避免后面會有罰款的警察。首席女高音乘坐豪車——這種氣派的情景在我身上從沒有發生過。我的信條是:“在蛋糕沒有烤好之前,你絕不能去裝飾它。”因此我旨先必須去證明自己。

舊大都會位于第39街和第40街之間,旁邊是百老匯和第七大道。這不是一座顯眼的建筑,內部年久失修,房間永遠不夠用,外部看上去顯得特別臟而且破敗。位于第40大街的演員入口,比馬棚的門好不到哪里去,樓板很硬而且坑坑洼洼。人們幽默地猜測,也許自打1883年劇院開張以來,這兒就沒有打掃過。

深色的壁櫥,常被當作化妝間來用;總經理的辦公室非但小而且沒有窗戶,秘書們實際就坐在另一個隔斷中;休息室經常被用作聲樂熱身;美工車間小是新式的,平面布景不得不放在地上,設計者只能在很小的空間工作。之后,這些布景必須存放在露天,靠在墻邊,任憑風吹雨淋。只要使用這些布景的歌劇正在演出,它們就要“站”在那兒,甚至整個演出季都如此。經過幾個演出季后,這些布景無疑都會破損、褪色。

盡管如此,進入這座歌手圣殿還是讓人滿懷敬畏之感!所有偉大歌于都在這里演唱過:克里斯蒂娜·尼爾森(Christina Nilsson,1843-1921,瑞典女高音)、泰德·拉茲尼(Luisa Tetrazzini,1871-1940,意大利女高音)、麗莉·萊曼(Lilli Lehmann,1848-1929,德國女高音)、卡魯索(Kalusuo Enrico Caruso,1873-1921,意大利男高音)、夏里亞賓(Chaliapin Fedor Lvanovich,1873-1938,俄國男低音)、吉利(BeniaminoGigli,1890-1957,意大利男高音)、捷里扎(Maria Jeritza,1887-1982,捷克女高音)、芙拉格斯塔特(KirstenFlagstad,1895-1962,挪威女高音)、桃波格(Kerstin Thorborg,1896-1970,瑞典女低音)、布蘭吉爾(Karin Branzell,1891-1974,瑞典女低音)、龐塞爾(RosaPonselle,1897-1981,美國女高音)、斯萬霍姆(Set Svanhohn,1904-1964,瑞典男高音)、畢約林,還有無數的其他人。

大都會的觀眾席絕不像馬棚,相反,它是一個黃金、天鵝絨、水晶和絲織品組成的奇觀——恰恰是歌劇院應該的樣子!觀眾席的包廂呈馬蹄形,人們稱其為“金色的馬蹄”。我還是喜歡舊的大都會歌劇院,感謝大廳的圓形結構,包廂里的觀眾可以很方便地互相看到。然而,舞臺上的風景,不足每個座位都可以很好看到的。但對于某些歌劇愛好者來說,或許這不太重要,特別是首場演出。

大都會的音響條件對于聲音洪亮的歌手特別有利,這里為后排站客準備了足夠空間。一次非常成功的演出后,站客們會瘋狂地尖叫鼓掌,并跑向舞臺。前排的觀眾,為了盡可能近距離接近歌手,會擁到樂池邊,大廳內的溫度會升高兒度。那時候,你知道你已經獲得了成功——至少演出的這個晚上如此。

在我狹小的化妝間(它被稱為首席女高音包廂)里,我在科納比俐琴上自彈自唱了幾段音階。這臺鋼琴是廠家贈送給大都會的,我在奧爾登的房間也配有這樣一臺鋼琴。一切都運轉正常。幾段音階之后,我開始感到聲音在前額振動——它本來就應該在的地方。我的習慣是,不要為伊索爾德熱身太多,這個角色的第一部分不會出現特殊問題;另一方面,伊索爾德是最吃重的歌劇女性角色(單獨第一幕的表演就比整部《阿依達》中的女主角唱段都要長),演員要減少一些熱身,并注意不要過分用嗓。

還沒等我取出粉底,把“卷毛頭”擺好,就有人來敲門了。那是艾琳·達利斯(Irene Dalis,1925-2014,美國女中音),這位異常慷慨的同事、擁有非常漂亮音色的女中音,將要出演伊索爾德的女仆布蘭甘妮,她來祝我好運。艾琳出生在加州,希臘裔。她有一頭烏亮的頭發,閃亮的黑眼睛,亮白的牙齒。她已經在大都會唱了幾個演出季,在這里應付自如。能得到她中肯的建議,讓我感覺很好。艾琳使我相信,我將會存這個晚上獲得成功,她說:“伊索爾德第一幕的詛咒之后,你會獲得熱烈的鼓掌,就像兩年前的伊索爾德那樣。”

這讓我感到驚訝:在瓦格納歌劇中,按慣例從來不會有任何鼓掌來打斷舞臺動作的連續性。雖然這在維也納發生過幾次,那是在伊麗莎白(《湯豪舍》的女主角)的“圣潔的大廳,我向你致意”(Dich,Teure Halle)之后,我獲得了掌聲,但那是一段獨立的詠嘆調,結尾很精彩,幾乎是在邀請掌聲。然而在《特里斯坦》這出戲中,伊索爾德的詛咒無論如何是敘述性的,僅僅是讓劇情向前發展。直到現在——我演出了66次伊索爾德之后,在第一幕演出過程中我從沒有得到過掌聲。

但是很快,我的思緒被打斷了。不時有從各個地方送米的鮮花和電報,不斷有人來敲門。舞臺導演、布景設計、教練、助理指揮、提示員、各種各樣的秘書排著長隊前來祝福。總經理——大都會最重量級的人物——魯道夫·賓格小人也在其中,這是人都會的最高禮遇。

以前我從未經歷過這種陣勢。在歐洲,如果劇院總裁或者他的代表在演出前問候你,你會感到很榮幸——但這當然不是經常性的事情。在大都會,穿著禮服的全部演職員一個接一個地為我獻上最美好的祝愿,讓我感到自己很受歡迎,真是很奇妙。

但是這種好意實在太多了。我經常說,慈愛一旦太多,一個人會被善意所謀殺。

在第10位來訪者敲門之后,我緊繃的神經告訴我,這已經足夠,我不能送出更多感激的微笑了。最終,我溫柔地將最后一位祝福者送出大門——我必須讓自己擁有一些時間,我正在變得不耐煩。用了幾分鐘,我平靜下來,又試一下聲音,之后,舞臺經理穿著禮服叫我登臺。我再次望向鏡子的自己:戴上紅棕色假發,穿著藍色戲裝,我希望能給大家留下愛爾蘭女王的印象——至少從遠處看是這個樣子。

***

其他歌手都已登臺。扮演特里斯坦的卡爾·雷博看起來非常緊張,這并不奇怪。他是在最后關頭前來救場的——可評論家們從不會考慮他的難處。

國王馬克也已到場,他是伊索爾德未來的夫君,她卻不喜歡他。其扮演者是身高6英尺的美國男低音,杰羅姆·海因斯(Jerome Hines,1921-2003)。他的嗓音很棒,卻是個苦行僧式的人物。海因斯篤信宗教,賜予每個索要簽名的人一段圣詩引文,比如他會寫道:“去看馬太福音的第五章第1-13行。”他的很多粉絲,一旦回到家就打開圣經,讀起傳教士的訓導。

特里斯坦的仆人庫文納爾,由瓦爾特·卡塞爾(Walter Cassel,1910-2000)扮演,也是美國人。他是超一流的歌手和演員,已經在一系列百老匯音樂劇上亮過相。他扮相俊美,相對于角色50多歲的年齡,顯得非常年輕。由于某些原因,他不太討指揮家卡爾·伯姆的歡心,常常因為別人的過錯而受到責備。

今晚的指揮要上場了,那是65歲的卡爾·伯姆。他由另一位身著禮服的舞臺導演陪同。這場演出原本聘請了經驗豐富的奧托·克倫佩勒來指揮,但他遭受了一場可怕的事故,使合同被迫取消——克倫佩勒嘴里叼著煙就睡著了,結果被嚴重燒傷。幸運的是,大都會找到了伯姆來揮《特里斯坦》的這個新制作,盡管他先前被人熟知的,是他對莫扎特和施特勞斯作品的絕妙指揮。

這是伯姆第一次在大都會指揮瓦格納歌劇。他既講德語又講英語,夾帶著濃重的奧地利口音,一些歌手和愛開玩笑的人會常常模仿他。他特別興奮或者特別憤怒的時候,會將兩種語言隨性地“混搭”在一起。

首演的那天晚上,伯姆的確顯得很興奮。走向樂池之前,他又一次轉回身,指著庫文納爾大聲說:“卡塞爾先生,請你看著我!”

演出可以開始了。