戲里戲外,你聽,多美

記者 陶瑾

戲里戲外,你聽,多美

記者 陶瑾

最好的東西,都溫潤如玉,就和王芳一樣

曾經(jīng)那是一朵幽蘭,在時間的流逝里沉寂、靜默,如今它已演繹為經(jīng)典,花香襲人、春色滿園。或者你熟悉它述說的故事,或者你聽過它水磨的韻律,但當它在你面前綻放,你還是抵不過那一瞬間穿越時空的美。它就是昆曲。

昆曲是高雅的,也因為這個“高”字“雅”字讓人望而卻步。聽昆曲類的講座也好幾次了,有表演藝術(shù)家的,也有昆曲學者的,而王芳老師的演講依然獨特鮮活、印象深刻。兩個小時深入淺出、充滿感染力的講座,穿插幾段折子戲,聽得滿場興趣盎然。

撫今追昔話昆曲

作為國家一級演員、中國戲劇梅花獎“二度梅”獲得者、國家級非遺代表性傳承人、江蘇省蘇州昆劇院副院長,前不久,王芳做客蘇州人文講壇,將她對昆曲的鑒賞娓娓道來。

無論是《牡丹亭》中的杜麗娘,還是《長生殿》中的楊貴妃,或是《孽海記?思凡》中的小尼姑,在王芳老師的演繹下,都無比傳神,然而王芳說起昆曲史來,亦是無比精彩。

最早昆曲只是腔,即昆山腔,是一種清曲,尚未搬上舞臺形成一種劇,直到梁辰魚創(chuàng)作了第一部昆曲劇本《浣紗記》,才有了昆劇,最終在舞臺上得以呈現(xiàn)。

中國有四大聲腔,包括昆山腔、海鹽腔、余姚腔和弋陽腔。昆山腔于元末明初起源于江蘇昆山一帶,為當時流行的“里巷歌謠”、“村坊小曲”等民間曲調(diào)。目前其他三個聲腔都慢慢流逝了,只有昆曲把它傳下來了。從昆山腔到昆曲,經(jīng)歷了兩百多年歷史,昆曲的創(chuàng)始人魏良輔,現(xiàn)在來講就是作曲家,他用其畢生的精力和很多人一起把昆山腔形成了昆曲。

“昆山腔只是一個地方小曲,而昆曲講究字韻曲律各方面。魏良輔在昆山腔的基礎(chǔ)上做了很大調(diào)整,原來沒有鼓,只是彈撥樂的昆山腔,后來加上組奏樂器笛、笙、三弦、提胡“四大件”,造就了一種細膩優(yōu)雅,集南北曲優(yōu)點于一體的‘水磨調(diào)’,即成昆曲。”王芳說道。

王芳從自己加入昆曲社團說起,“1977年到蘇昆劇團,我只有13歲。剛進團的那些年,不管是蘇劇還是昆劇,演出市場都很不錯,來看戲的觀眾也不少,劇團每年有兩個演出季,演出季里,大家?guī)R‘裝備’跑碼頭,余下的日子則是排練、學功夫。不過到后來,傳統(tǒng)文化受到?jīng)_擊,劇團沒有了‘出碼頭’的機會,為了繼續(xù)演出,1986年,劇團開出‘星期專場’,地點就在現(xiàn)在的沁蘭廳。觀眾可免費來看,還送一杯香茗。然而演到后來,觀眾越來越少,少到臺下觀眾不如臺上演員多。由于昆劇傳承下來的劇目慢慢變少了,經(jīng)常演一些觀眾看過的老劇目,再加上戲迷有老齡化的趨勢,劇場一下子變得清冷許多。”

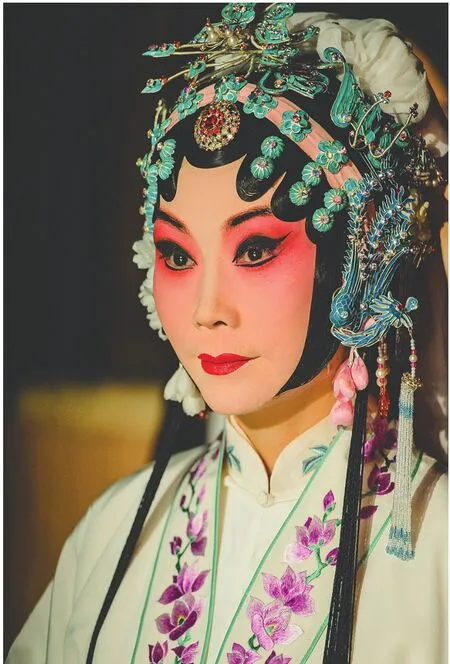

昆曲中哪怕是一個眼神,一個擺手的動作,都有無窮韻味

王芳在《白兔記》中飾演李三娘,以《養(yǎng)子》最為出名

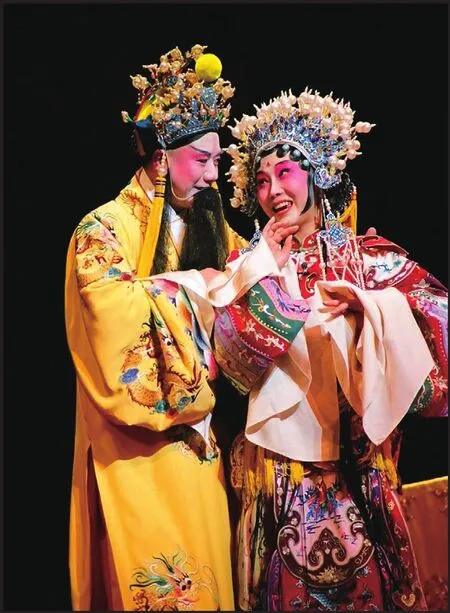

王芳出演的《長生殿·絮閣》

脫離了觀眾,也就失去了舞臺。盡管這樣,王芳依然堅守陣地,和昆曲“同呼吸,共命運”。不過今天,她感到很溫暖,臺下坐滿了戲迷聽眾,旁邊還加出那么多座位,有這么多人想了解昆曲,喜歡昆曲,這就是她最大的高興。“我覺得觀眾是對演員最大的褒獎,有時候評獎很重要,是對一個劇目或是一位演員公正的評價。但是觀眾更重要,觀眾是演員演戲最好的土壤,有了土壤,我們才能在上面滋生、發(fā)芽、生長。”

進入21世紀,“文化回歸”的呼聲又漸漸響起,人們開始關(guān)注中國傳統(tǒng)文化,昆曲也迎來了又一個“春天”。2001年5月18日,昆曲被聯(lián)合國教科文組織列為“人類口頭和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作”,10多年間,中國對昆曲實施了搶救、保護和扶持工程,一大批優(yōu)秀的昆曲青年人才成長起來。

多年的舞臺實踐,讓王芳深刻領(lǐng)會到昆曲表演的細膩

這么多年,蘇州昆劇演員傳承了一個又一個傳統(tǒng)劇目。昆曲在鼎盛時期,以宮廷劇目為主,演給皇帝、士大夫、文人雅士看,留存有1800多個劇目,每個劇目有幾十折,這么說來昆曲的家底相當豐厚,包括《紫釵記》、《牡丹亭》、《邯鄲記》、《南柯記》、《長生殿》、《白兔記》、《荊釵記》、《釵釧記》等。王芳覺得,昆劇演員要不斷提升藝術(shù)文化修養(yǎng),第一要務就是將老一輩藝術(shù)家的昆曲精華完整地傳承下來。

傳統(tǒng)的不能丟,曾經(jīng)全福班的老藝人沒有因昆曲的衰落而分散,在日后創(chuàng)辦的昆曲傳習所中,他們把昆曲都教給了傳字輩老師,將南昆表演藝術(shù)很好地傳了下來。

深入淺出的昆曲賞析講座,穿插幾段折子戲,聽得滿場興趣盎然

感謝傳字輩老師

“沒有蘇州昆曲傳習所,沒有‘傳’字輩老師,就沒有昆曲的今天。”王芳感慨道,當初,穆藕初、張紫東、貝晉眉等熱愛昆曲的有識之士,自己籌錢成立了傳習所,招收了50位學員,他們的名字中間都有一個“傳”字,凡演小生的均用“玉”字旁(斜王旁),凡演旦的都用“草”字頭,凡演凈、末的全用“金”字旁,凡演副、丑的則用“三點水”。名字打出來,觀眾一看就知道什么行當。昆曲就是從傳字輩這一代人開始星星之火燎原的,要不然昆曲就沒有了。

昆劇傳習所創(chuàng)立初期的數(shù)年間,共累計上演劇目六百余折,演出了不少元、明、清雜劇及傳奇中的名劇。1956年,《十五貫》在京演出,一出戲救活了一個劇種。總理來看,他說:“昆曲是戲曲百花園中的一朵蘭花。”他的這句話其實就把昆曲的地位定格了。當時就是靠這出戲成立了后來的七大院團。

蘇州昆劇院的前身叫蘇昆劇團,蘇昆劇團最早以蘇劇為主,靠蘇劇掙的錢養(yǎng)活昆曲,當時是一個劇團、兩個劇種,經(jīng)濟上以蘇養(yǎng)昆,藝術(shù)上以昆養(yǎng)蘇。在王芳記憶里,小時候,沈傳芷老師教她們演戲,沈老師當時已經(jīng)年過七旬,文革時受過傷,腿有點瘸,平常拄著拐杖走路。“我們跟老師學的第一個戲是《琴挑》、《思凡》,對《思凡》記憶深刻,老師的兩個眼睛會說話,小時候看一個老頭演花旦,覺得不美,而現(xiàn)在回味起來真的好美!這種美是由內(nèi)而外的,將角色演繹的淋漓盡致。”現(xiàn)在一提到沈老師,王芳就想到他的那一雙眼睛,實在太漂亮了。

四功五法藝無止境

昆曲的“四功”,即唱、念、做、打四項基本功,“五法”,一般指手、眼、身、法、步。王芳聲情并茂地邊講邊做示范。

唱一定要字正腔圓,吐字歸韻。為什么說蘇州人唱昆曲是最好的,因為昆曲發(fā)源于蘇州,當時昆曲是用蘇州官話唱的,也叫“中州韻”。打開昆曲劇本,也叫工尺譜,字體是豎行版的,一般用上、尺、工、凡、六、五、乙等字樣,相當于do、re、mi、fa、sol、la、si。現(xiàn)在只有昆曲和道教音樂還在用工尺譜。它的標識非常科學,可以根據(jù)各個行當、角色的不同,把腔型出來。昆曲的唱詞是曲牌體,由長短不規(guī)則的句子構(gòu)成,其它劇種大多是板腔體。曾經(jīng)有曲友問她,“王老師,你唱的時候,如何吞咽口水?唱到后面沒氣了,往往會‘偷腔’,你一般怎么處理?。”王芳回答說:“唱的時候別去想著口水,始終要保持腹中氣息在70%,不能吸的太滿,也不能吐的太晚。舞臺表演要始終保持一種優(yōu)美的姿態(tài)。”

而念白比唱更難,沒有譜子,根據(jù)自己對角色的理解去念。王芳希望每一次演出都能把觀眾帶進戲里去:“記得在比利時演《長生殿》,演到第三本,唐明皇在人間哭,楊貴妃在天上哭,他們互相思念。待我出場一看,臺下紙巾白花花一片。外國觀眾也在哭,但因為外國劇場太安靜,大家都不敢擤鼻涕,直到最后楊貴妃和唐明皇在天上重圓,大家才深深嘆了口氣,為兩人感到幸福。”王芳這才發(fā)現(xiàn),昆曲能夠跨越國界,直擊人心。

“昆曲中哪怕是一個眼神,一個擺手的動作,都有無窮韻味,要做出這個韻味需要把握一個度。”王芳舉例說,舞臺上的蘭花指有很多,比如花旦的蘭花指,手位有五個,大拇指第一,中指第二,無名指第三,食指第四,小拇指第五,要均勻分配。

在表現(xiàn)手上動作時,王芳談到《牡丹亭》中“寫真離魂”那段戲。她說,杜麗娘是一個除父親和丈夫外,從未見過男孩的16歲少女,所以她和柳夢梅攙手時,手腕要略略抬起,從腰際伸出,“體現(xiàn)年輕少女羞澀的味道”。而在《長生殿》里楊貴妃和唐明皇是夫妻,他們之間情深意切,“楊貴妃可以很舒服地伸出手,而且是心先過去,手再伸出來,如此來表現(xiàn)她對丈夫的愛。”

眼睛是心靈的窗戶,演員,“眼緣”,觀眾喜不喜歡這位演員,就在眼睛的緣分之中。舞臺上,演員需要吊眉,可以拉大眼白,同時讓自己顯得年輕。眉毛同樣重要,比如表現(xiàn)“高興”,演員出場不能眉飛色舞,不能挑眉,連眼睛眨幾下都有講究,多眨一下都有可能讓觀眾誤會。這也是昆曲魅力之所在。

身體部分,首先坐姿,演員永遠不能坐實,總是半坐著,要保證身體收放自如,腰不能松,所以坐往往比站還累。而站立的姿勢,是上下旋轉(zhuǎn)的,舞臺呈現(xiàn)就美了。法,是舞臺的章法,現(xiàn)在都是鏡框式舞臺,表演時不能出九個點,不能偏臺。步,即腳步,也分好幾種步子。

王芳總是用心揣摩每個要演繹的人物。多年的舞臺實踐,讓她深刻領(lǐng)會到昆曲表演的細膩。“演員從頭發(fā)絲到腳趾間都要沉浸在角色中,每一個動作都要很謹慎不能放松,這樣才會打動觀眾。”王芳的臉上浮現(xiàn)出一片圣潔的光暈。

最好的東西,都溫潤如玉,就和王芳一樣。

傳統(tǒng)之美經(jīng)得起當代審視

傳統(tǒng)文化隱含著很多優(yōu)秀的東西,只是現(xiàn)在快節(jié)奏的生活淡化了這些。其實學昆曲并不容易,不是說化了妝,穿了戲服你就會唱戲了,你要付出努力,才能贏得別人的尊重。

“我們現(xiàn)在非常著急地要把老藝術(shù)家的昆曲精華傳承下來,我們要不停地學戲、排戲、演戲,是需要體力的,一定要有非常健康的身體。有時候,演員一套穿戴加起來30來斤,就像頂著石頭在演戲,還要表現(xiàn)得輕盈,這就需要非常扎實的基本功。昆曲是有歌必有舞,有舞必有動。”王芳坦言。

真正的美在于藝術(shù)本身,而不是外表、扮相。王芳表示,“我們一方面以人才培養(yǎng)、傳承和傳統(tǒng)劇目的搶救繼承為兩大重點,保持蘇昆傳統(tǒng)昆曲的味道與意韻,另一方面利用現(xiàn)代化舞臺手段、整合文藝界人才優(yōu)勢上大做文章,將昆曲傳統(tǒng)劇目的創(chuàng)作演出打磨為當代舞臺藝術(shù)經(jīng)典。”