吳老師教我知“畫”達理

吳老師教我知“畫”達理

章致中,又名志忠。1947年生于無錫南郊章村里,故又號章村。蘇州市書法家協會會員、蘇州市美術家協會會員、蘇州市書畫研究會理事。

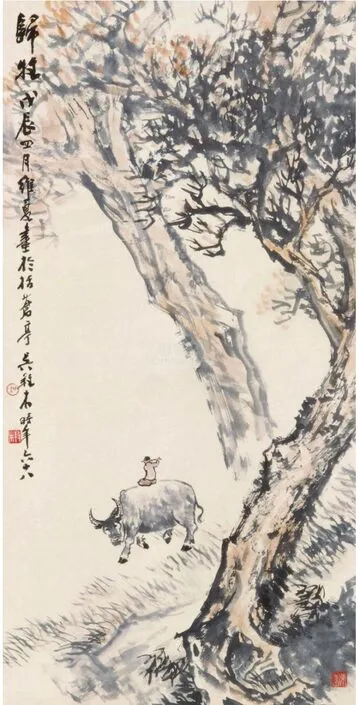

我是上世紀七十年代經張辛稼先生認識吳養木老師并隨師學畫的,雖完全出于對書畫的業余愛好,但學畫仍是認認真真的。老師在毛邊紙上給我開稿,邊示范邊講解南宗山石與北宗山石的特征,鹿角與蟹爪的出枝技法的特征,并讓我反復練習,后來又在“成都宣”(老師常用畫紙)上開小幅畫稿,叫我回家自己臨習,我每次帶作業給老師看時,哪怕有一點點小小的進步,老師總鼓勵我:“喔,杜(大)佳哉!杜佳哉!”我聽了很開心。有一次老師見我對山石明暗的皴擦一直掌握不好,便說:“筆握在你手里,輕重好像沒有數脈,來,重新畫!”他叫我自己當好筆,老師握著我的手,帶著我在紙上皴擦,讓我自己感覺筆在紙上的力度。老師就這樣一點一劃,一樹一石地教我。我現在成了一名畫家,但一想起當年老師手把手地教我成長時,常會不能自己而潸然淚下。尤其是1994年,在一次人事變故中,我離開了閥門廠,心情壞到了極點,在我十分沮喪之時,老師勸我:“不要太看重專業,丟飯碗并不可怕,建國后我回蘇州,有十年沒工作呢,你今后跟我好好學畫吧,好在你有了點基礎,‘塞翁失馬,焉知非福’,何必如此灰心呢?”聽了幾次勸導,我逐步從陰影中走了出來,重新調整了人生的坐標和發展方向,步履蹣跚地踏上了一條老師給我指引的新的人生之路。老師認為學山水必須“兩條腿走路”,一是向傳統學,二是向大自然學,除此,別無他師。在老師指導下,我系統地學習了從關同、巨然始,延元明直至清石濤等20多位名家的技法,吸收到傳統山水畫中的藝術養分,自己感覺到筆墨上有了一些底氣。另外,我不久找到新單位,在僅幾十名員工的電力設備廠搞銷售,巧的是,大凡電廠都建在河川旁,群山間,這里依山傍水遍地蒼翠,雖地處偏遠,卻是畫境絕佳處。于是我一肩負著大捆產品樣本推銷產品,一肩背著畫筆畫夾,行游寫生,每次出差回來總會向老師匯報出游成果,師生相言甚歡,老師稱, 學山水者要“胸中有丘壑”。有次皖南歸來,畫了張《黃山云海》,老師看見我在畫云,很高興,但指出因畫法不當,以至云氣散亂,他將怎樣布云、勾云、染云的整個過程的技法全部傳授于我。我學會“留白法”而畫的云霧山水,竟形成了有自己面目的特色作品,受到師友們的褒獎,繪畫有了進步,創作的熱情亦隨之高漲。有時畫興愈濃,詩興勃發,往往在作品上題寫自作詩,老師看后很高興,并嘆:“ 現在畫上題詩的人愈來愈少了”。有一次我在畫上題詩后,來到老師案前,老師看罷說:“畫得不錯,詩也做得好”,我正陶醉于老師夸獎之時,老師指著落款 “章致中繪此并詩”說:“你以后要寫‘章致中落款并詩句’,因為我們是畫家,不是詩家,我們不善作詩,僅在畫上隨便寫幾句句子而已,這樣,別人讀起來就會覺得客氣一點。”老師的話,雖然沒有一點批評的口吻,卻讓我懂得,任何時候都要謙虛謹慎,誠如老師常說的俞曲園的那句話:“得意應同棋占局,善心聊學筆藏鋒”。老師授我畫藝,更教我學會做人,我的每一點進步,傾注了老師多少心血,老師對我的恩情,恩重如山,恩比天高。