基于城市記憶要素的江南古鎮(zhèn)濱水空間研究

李禹賢, 文劍鋼

(蘇州科技大學建筑與城市規(guī)劃學院, 江蘇蘇州 215011)

基于城市記憶要素的江南古鎮(zhèn)濱水空間研究

李禹賢, 文劍鋼

(蘇州科技大學建筑與城市規(guī)劃學院, 江蘇蘇州 215011)

論文從城市記憶要素的角度對江南古鎮(zhèn)濱水空間展開分析,闡述了城市記憶與古鎮(zhèn)濱水空間的關系。并從物質化的顯性記憶要素和非物質化的隱形記憶要素兩方面探討了古鎮(zhèn)濱水空間發(fā)展過程中的歷史記憶信息。最后總結得出二者在解讀江南古鎮(zhèn)濱水空間時是彼此相容,密不可分的。

城市; 記憶要素; 江南古鎮(zhèn); 濱水空間

任何一座城市都有其建設發(fā)展的歷史,而這些歷史則是靠記憶來承載的。城市的平面布局、肌理、人造要素等構筑物記錄了城市不同發(fā)展階段的生活與事件,使城市歷史以物化的形式凝固下來,作為城市文脈的延續(xù)。而不同城市在各自地域文化背景下必然會產(chǎn)生不同的專屬記憶。隨著當今城市化進程的加快,許多城市面臨著改建拆遷,使原本人們熟悉的舊街老巷、穿街而過的小河、具有古樸氣息的老房子等逐漸從人們視野中消失殆盡,不同城市的面貌也逐漸趨于相同,失去了原有的文化氛圍,眾多城市面臨“失憶”的危險。

1 城市記憶的概念

記憶是個人對過去經(jīng)歷和體驗的線索,同時也是確認自我身份和所處環(huán)境的必要性參考。可以說記憶是個人認識自我和周邊環(huán)境一項重要的心理活動。而城市記憶則是城市居民對城市的一種集體記憶。盡管個人記憶所引發(fā)的感情、行為都不盡相同,但對于城市記憶而言,城市作為每個人記憶的參照物確是相同的。

在城市的歷史發(fā)展中,各種物質化的形式如自然景觀、人造物等以及一些非物化的生活習慣、風俗、文學語言等都能喚起人們對城市范圍內相關的人、事、物的全部回憶,而其中只有被大多數(shù)居民所認同的城市環(huán)境及其構成要素才能給人留下難以磨滅的印記。由此可以理解“城市記憶”凝固在城市空間環(huán)境中,反映在人們記憶里,是人們對于具有意義、特色化的城市環(huán)境空間及其形成過程的整體性歷史認識[1]。

2 城市記憶與古鎮(zhèn)濱水空間的關系

城市記憶作為一種隱性的東西,它一般依附在各種物質性或非物質性載體上,將它們作為媒介顯形、保存、傳遞[2]。記憶載體本身并不能創(chuàng)造圖像(過往的事件、人物等),但起著如同透鏡、幻燈的功能,使人們通過接觸記憶載體能體驗到現(xiàn)實中不存在的過往事物[2]。通俗地講,有些類似于“睹物思人”的作用。

從這個層面上講,城市記憶與空間形態(tài)之間有著密切的聯(lián)系,即通過空間形態(tài)、場所、要素等暗示來幫助人們回憶。古鎮(zhèn)濱水空間作為水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)中最為特色的空間形態(tài),是存在于古鎮(zhèn)生活中一種最普遍和最直接的人工記憶裝置,其空間構成要素、結構、形態(tài)等物化和非物化載體可以作為保存與幫助居民與游客回憶的手段。

3 江南古鎮(zhèn)濱水空間的記憶要素分析

由于城市記憶通常籍由物質化或非物質化的記憶載體反映過往的人、物、事件。因此對古鎮(zhèn)濱水空間的研究可以分為可視的顯性記憶要素與不可視的隱形記憶要素,顯性的記憶要素包含古鎮(zhèn)濱水空間要素、空間結構、建筑整體形態(tài)。而隱形的記憶的要素則為當?shù)氐纳罘绞健L俗、文學語言等,以下就從這幾個方面對古鎮(zhèn)濱水空間展開敘述。

3.1 古鎮(zhèn)濱水空間的顯性記憶要素

3.1.1 自然環(huán)境要素

縱觀中國傳統(tǒng)城市的起源,無論是上至官方規(guī)劃的城鎮(zhèn)還是下到民間自發(fā)建造的鄉(xiāng)野市鎮(zhèn),城鎮(zhèn)空間總是與其所處的山水自然環(huán)境相對應而生,人工環(huán)境與自然環(huán)境始終處于一種和諧共存的狀態(tài)之中(圖1),在城鎮(zhèn)的發(fā)展過程中二者共同組成一個完整的空間體系。因此自然山水要素在城市記憶中顯得十分重要[1]。

圖1 人工環(huán)境與自然山水的和諧共存狀態(tài)[1]

江南地處平原,山少水多,氣候濕潤,自然水網(wǎng)縱橫密集,為市鎮(zhèn)的發(fā)展提供了優(yōu)越的自然條件,可以說江南水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)的發(fā)展都與水有關。例如烏鎮(zhèn)主要的濱水空間格局(圖2)則是依托原有東西向的市河與南北向的市河為軸線形成的十字形空間格局,古鎮(zhèn)居民在這兩條自然河道的基礎上,根據(jù)生活、貿(mào)易需要進行開挖整修,逐漸形成了密集的水網(wǎng)。并且在河道的兩側建造民居,設立集市,最終形成了具有江南韻味的“人家盡枕河”的空間特色。不得不說自然的河道要素在古鎮(zhèn)濱水空間發(fā)展中起著關鍵作用,而與水有關的古鎮(zhèn)空間發(fā)展的記憶也慢慢沉淀在這密集的河網(wǎng)之中。

圖2 烏鎮(zhèn)水空間格局演變的歷程

3.1.2 人造的空間標志與要素

如果說古鎮(zhèn)濱水空間中主體水網(wǎng)是自然的恩賜,那么濱河空間中的石拱石橋、橋頭水埠等要素則完全是人工留下的痕跡。與古鎮(zhèn)中的河道相比,盡管它們是不起眼的活動空間,但自建造起開始發(fā)揮作用,在其上承載的休憩交往、文化娛樂、商品交易等多樣性的活動,使其具有場所感。而在日積月累的使用中,逐漸凝固了古鎮(zhèn)濱水空間的歷史文化,不僅能夠從它們斑駁、陳舊的樣式中可以看出將古鎮(zhèn)濱水空間中的歷史事件、人物、場所等記憶以某種形式確定下來,而且通過使用,使現(xiàn)實中人們對于歷史進行了不同程度的回應[3]。

以西塘古鎮(zhèn)的橋為例。據(jù)記載,西塘全鎮(zhèn)的橋梁逾百座,大多為明清時期所建。這些橋造型優(yōu)美且多為拱形石橋,有圓拱、平拱、折拱等形式。有些橋頭刻有石獅,橋身刻有橋名,有的還有橋聯(lián)。古鎮(zhèn)最高的橋為臥龍橋(圖3),橋南側上貼有對聯(lián)“修數(shù)百年崎嶇之路,造千萬人來往之橋”,表達古鎮(zhèn)居民對建橋歷史的緬懷,特別是對為修建此橋積勞而死的廣源和尚的崇敬[4]。古鎮(zhèn)的橋不僅凝結有工匠高超的筑橋技術,還記錄了與建橋有關的重要的歷史人物、事件。更承載來往其上古鎮(zhèn)居民的日常生活的點滴記憶。

圖3 西塘古鎮(zhèn)臥龍橋

3.1.3 建筑的整體形態(tài)

“小橋流水人家”是對古鎮(zhèn)濱河空間特色的形象描述,古鎮(zhèn)的水顯然是其靈魂與核心所在,主要河道更是古鎮(zhèn)的生長軸。而小橋等人造景觀上承載的也是濱河空間的過往歷史信息。但缺少了建筑,準確的來說,是隱去了古鎮(zhèn)河道兩側那層層疊疊的民居房屋,江南水鄉(xiāng)的特色也將不復存在。因此建筑整體形態(tài)對濱河空間特色記憶的形成是至關重要的。

行走在任何一座江南古鎮(zhèn)濱水空間的街道上,眼睛頓時被臨河邊高高低低、鱗次櫛比的房屋,山花、屋脊和山墻等形成的層次錯落的沿河天際線(圖4)所吸引住。這些臨河建筑群背后隱藏的歷史信息則是古鎮(zhèn)居民長久以來生存的智慧與邏輯。而古典記憶術也認為,越特殊、越具有特征的事物越容易被人記憶[2]。因此在談論古鎮(zhèn)濱水建筑形態(tài)時,更應該提及的是其整體形象而非個別的房屋,畢竟單幢的房屋及其白墻黑瓦只是再普通平常的事物,與之相反,成片的、整體的建筑群配合“小橋流水”不但能更多地向人們提供歷史信息量,而且更容易對人們的心理情緒造成刺激而留下深刻的記憶。

圖4 周莊古鎮(zhèn)沿河空間布局天際線

3.1.4 濱水空間的結構類型

河道、房屋、街道等要素在濱河空間歷史性演變過程中,遵循著古鎮(zhèn)居民特有的群體生活方式與文化習俗,逐漸形成某些特定的空間組合關系與形式特征,即是對濱河空間本質特征抽象化的反映。有關古鎮(zhèn)濱河空間的歷史記憶信息不僅能通過濱河空間的河道、人造要素、建筑整體形象等反映出來,更能體現(xiàn)在其要素組合方式——空間結構上。正如阿爾多·羅西所言,城市建筑的表層結構所反映的是積累了大量社會文化內涵的深層結構[5],它也成為當?shù)鼐幼∪巳旱摹凹w記憶”和城市環(huán)境的“場所精神”。

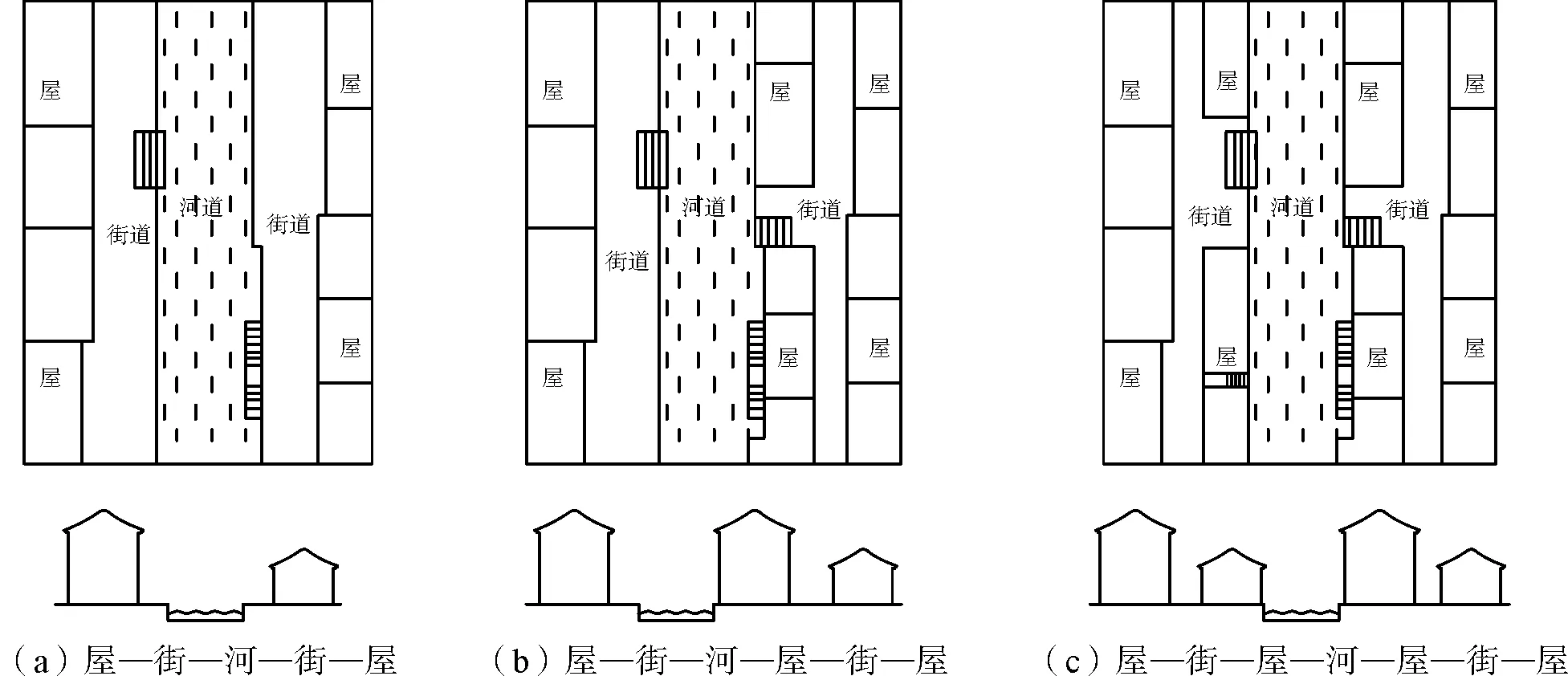

對于古鎮(zhèn)濱河空間的形成,最初是由于水網(wǎng)相連,交通便利,進而河道兩側成為居住的優(yōu)良場所,伴隨著濱河街道上往來行人的增多和運輸貿(mào)易的發(fā)展,各種商業(yè)建筑均依河而建,具體表現(xiàn)為街隨河走,屋順河建[6],即河、街、屋三種空間要素沿著同一方向重復并置。而通過觀察許多江南古鎮(zhèn)的濱河空間,發(fā)現(xiàn)這三種要素的空間一般構成模式為:“屋—街—河—街—屋”、 “屋—街—河—屋—街”或“屋—街—屋—河—屋—街(市)—屋”(圖5)。以上對濱河空間結構類型規(guī)律的總結,不僅能夠在物質形態(tài)上保持濱河空間的整體性與統(tǒng)一性,更喚起古鎮(zhèn)居民對于濱河空間歷史文化的記憶。從而保持心理認同與歸屬感。

圖5 江南古鎮(zhèn)濱水空間構成模式

3.2 古鎮(zhèn)濱水空間的隱性記憶要素

3.2.1 生活方式與民俗節(jié)慶

與河道、石橋、建筑等可視化的顯性要素相比、圍繞古鎮(zhèn)濱河空間的生活方式與習俗等隱性的記憶要素更是水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)韻味與活力產(chǎn)生不可或缺的。而人們日常生活的開展又必須依托于這些物質化的要素與空間。古鎮(zhèn)的濱水空間是一個包含了河道、水埠、橋頭、茶館、酒肆等較大的行為場所,而在這個場所中,水埠邊洗衣的家庭主婦、河道上劃船的漁夫、橋頭上進行商品交易的人們……共同組成了一幅濱水空間生活的圖景,可以說人們的衣食住行都打上水鄉(xiāng)特色的烙印。

當然,有關古鎮(zhèn)濱水空間的生活記憶不僅體現(xiàn)在古鎮(zhèn)居民的日常的生活方式之中,也反映在其民俗節(jié)慶活動上。許多古鎮(zhèn)由于受到江南地區(qū)獨特的水文化影響,在其濱河空間中逐漸發(fā)展出豐富的民俗節(jié)慶活動。例如周莊的搖快船,是每逢良辰佳節(jié)、喜慶豐收、婚嫁迎娶時都會舉辦的水上大型娛樂活動。活動期間,參與表演的古鎮(zhèn)居民穿上華麗的服飾,自備船只、鑼鼓等道具,在水巷中自娛自樂,而在岸邊觀看比賽的居民則為選手們吶喊助威,場面十分熱鬧。

3.2.2 有關濱水空間的文學作品

江南古鎮(zhèn)之美不僅在于其“小橋流水人家”的景致,也得益于其深厚的文化底蘊,歷來就有許多文人墨客在此留下華麗的詩詞文章,將他們游歷江南水鄉(xiāng)這段獨特的經(jīng)歷以文學的形式記錄下來,作為后人幻想或回憶古鎮(zhèn)場景的虛擬載體。而其中專門提及古鎮(zhèn)濱水空間形象的詩詞數(shù)量也十分可觀,例如白居易的《憶江南》中“日出江花紅似火,春來江水綠如藍。”即是對江南濱水空間自然景觀的描述,而在《送人游吳》中“人家盡枕河……水港小橋多。”則是對江南古鎮(zhèn)濱水空間人造景觀的贊嘆。

除了古代的詩歌外,現(xiàn)代文學作品中也不乏關于江南古鎮(zhèn)濱水空間敘述的文章,如余秋雨先生的《江南小鎮(zhèn)》中“穿鎮(zhèn)而過的狹窄河道,一座座雕刻精致的石橋,傍河而筑的民居,……女人正在橋頭浣洗,對岸河邊又低又寬的石欄,可坐可躺,幾位老人滿臉寧靜地在那里看著過往的船只……”[7]。繪聲繪色地道出了江南古鎮(zhèn)濱水空間中一派祥和安寧的日常生活場景。盡管詩詞文章無法比擬真實的濱水空間場景,但正是由于文學作品的意境,才能凸顯其河道街巷的特色,記錄其日常生活的點滴。通過文學作品的流傳,才能將古鎮(zhèn)濱水空間固有的獨特景致保存在人們的記憶之中。

4 結束語

濱水空間環(huán)境中河道、橋頭、建筑等具有使用功能的各種物質要素為古鎮(zhèn)中事件、人的活動的發(fā)生提供了場所,而生活方式、習俗的開展需要物質空間的承載,正是這里人、事件、活動賦予了場所的意義,從而使特定的場所與其中發(fā)生的各種事件、行為完整的融合在一起[8],兩者疊加上時間因素,相互間構成一種穩(wěn)固的、可被記錄的歷史記憶信息,從這個角度來分析古鎮(zhèn)濱水空間,其顯性的記憶要素與隱形的記憶要素是彼此相容、不可分割的。

[1] 于波.城市記憶研究[D].武漢:華中科技大學,2005.

[2] 朱蓉,吳堯.城市·記憶·形態(tài):心理學與社會學視維中的歷史文化保護與發(fā)展[M].南京:東南大學出版社,2013.

[3] 朱蓉.城市記憶與城市形態(tài)——從心理學、社會學角度探討城市歷史文化延續(xù)[J].南方建筑,2006(11):5-9.

[4] 徐境,任文玲.西塘古鎮(zhèn)濱水空間解讀[J].規(guī)劃師,2012(12):69-72.

[5] 羅西.城市建筑學[M].黃士鈞,譯.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2006.

[6] 段進,季松,王海寧,等.城鎮(zhèn)空間解析——太湖流域古鎮(zhèn)空間結構與形態(tài)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.

[7] 余秋雨.余秋雨散文[M].插圖珍藏版.北京:人民文學出版社,2005.

[8] 勞燕青.環(huán)境中的事件模式——江南水鄉(xiāng)環(huán)境意義的表達[J].新建筑,2002(12):60-62.

李禹賢(1988~),男,朝鮮族,碩士研究生,研究方向為城市設計; 文劍鋼(1958~),男,教授,碩士生導師。

TU984.11+3

A

[定稿日期]2016-10-07