基于獨立供電雙CPU的新型故障指示器設計

劉貴華++梁開棟++李杏彬

摘 要:隨著我國智能電網的建設,大部分配電線路都配有故障指示器,故障指示器在監測配電線路的同時,本身自己也存在一些缺陷與問題,并缺乏有效的自檢方法。針對目前配電線路故障指示器的特點及問題,介紹了一種獨立供電雙CPU系統的故障指示器。兩個CPU獨立供電,其中第一個CPU系統完成故障指示器的檢測、故障報警等具體功能,正由于此功能特點導致其功耗大,容易出現離線、死機,在供電欠壓時容易誤檢測等問題。而第二個CPU系統則使用獨立電源供電,采用定時檢測、低功耗機制,在完成對第一個CPU系統自身狀態檢測以及其電源檢測的同時,還可以在第一個CPU系統不工作時,主動發出報警信號,通過無線形式實時通知檢修人員,做到提前預警與維護。

關鍵詞:故障指示器 獨立供電 雙CPU 故障自檢 低功耗 無線 提前預警

中圖分類號:TU85 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)09(c)-0088-03

當前我國正在加快建設智能電網,而配電網領域又是智能電網的開發重點,其中電纜故障指示器和配電管理系統是配電自動化技術的重要組成部分。在配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷,以防止發生重大事故。通過使用電纜故障指示器,可以標出發生故障的具體位置部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的供電,可節約大量的工作時間,減少停電時間和停電范圍。同時電纜故障指示器具有投資省、綜合效益高的特點,在生產實際中大部分配電線路都配有故障指示器。

1 常規故障指示器問題分析

故障指示器是一種安裝在電力電纜線路、高壓開關柜、架空線、電纜分接箱等變配電系統中,能夠做到智能檢測、實時判斷、顯示并傳遞故障信號和發送遠程指示預警信號,同時能夠自動復位,用于指示故障電流通路的獨立智能電氣設備。針對故障指示器自身的特點及應用場合的限制,用戶在使用過程中,也發現了故障指示器自身存在很多缺陷問題,比如福建省龍巖市供電局在近幾年間,發現使用的故障指示器存在批量的誤檢測、離線、死機等問題。造成這些問題的原因多于故障指示器供電狀態有關。

當前故障指示器傳感器部分多采用電池供電和導線CT取電互補的供電方式,同時又是單一CPU運行工作。當如惡劣天氣造成導線舞動或人為原因,致使開口的卡扣式CT沒有有效閉合時,CT取電效率下降,或CT本身故障破損,最終導致CT不工作,無法及時給電池充電。當電池欠壓時,單一的CPU系統工作在無序狀態,造成誤檢測。當電池電量耗盡后,故障指示器傳感器死機,既無法采集數據,也無法發送信號,處于離線狀態。

而故障指示器監測單元多采用電池供電與太陽能電池板發電互補的供電方式,同時也多是單一CPU運行工作。在遭遇連續陰雨天氣時太陽能電池板無法有效連續發電。或者由于空氣中顆粒污染等原因,致使太陽能電池板上粉塵堆積較多,太陽能電池板發電效率下降,無法有效足量的給電池充電。同時,太陽能電池板隨著長時間的運行,本身也會有損耗。這些都會造成電池無法長期穩定供電,甚至電池電量耗盡,致使監測單元死機,乃至整個故障指示器系統處于死機、離線狀態。當真正線路故障時,卻又無法報警,造成電網故障,帶來損失。

2 整體系統方案設計與功能實現

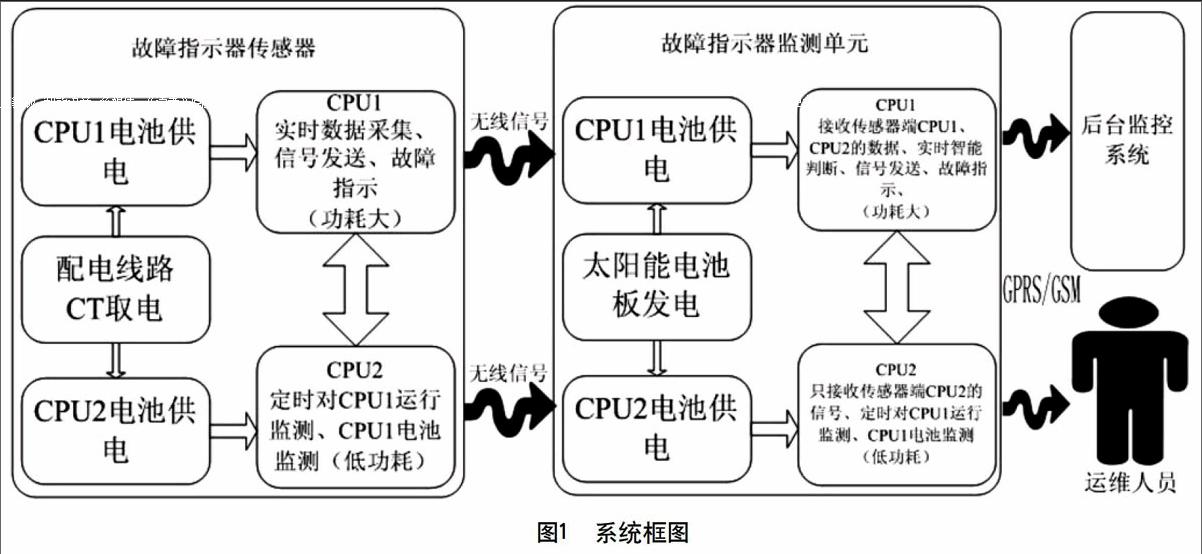

針對目前配電線路故障指示器的特點及問題,特此設計一種獨立供電的雙CPU系統故障指示器,其系統框圖如下圖1所示。

故障指示器系統包含傳感器及監測單元,均采用雙CPU機制,且每個CPU均獨立供電,獨立發送信號。監測單元通過短距離無線組網方式接收傳感器發出的故障點號、負荷電流、非電量等信息。當線路發生故障時,傳感器檢測到此故障信號,并通過無線形式實時將數據傳送給監測單元,監測單元則將接收到的數據進行處理、判斷后,通過GPRS/GSM向配網主站發送遠程子站狀態、指示器狀態、故障報警信號等,運維人員可以借助此報警顯示信號,迅速而又準確地判別故障發生的區段及當前線路的運行狀態,找出具體的故障點,有效的排除故障,縮短停電時間,縮小停電區域,確保電網的安全運行。

其主要功能實現如下:

實時檢測。故障指示器的傳感器可以實時檢測負荷電流、設備狀態、非電量(如溫度、位置等)。

智能判斷。故障指示器監測單元接收到傳感器的采樣數據后,通過一定的邏輯運算,判斷是否達到或超過電流整定值 ,并確定是否產生報警指示信號(指示燈快閃)及動作出口等。同時還可判斷是過負荷電流和短路故障或接地故障,還或是線路停電等狀態,確保動作的準確度。

閉鎖邏輯。當線路在送電狀態時,短時閉鎖故障保護邏輯及動作出口,防止故障指示器誤動作;當線路正常運行后,閉鎖故障保護邏輯自動解除。

供電方式靈活。內置電池的同時,還可以進行導線的CT取電,監測單元還帶有太陽能電池板,具備光伏發電的功能。

無線通信。故障指示器的傳感器與監測單元間通過短距離無線組網,而監測單元則通過GPRS/GSM向配網主站發送遠程子站狀態、故障預警信號等信息。

戶外安裝。一般故障指示器的傳感器及監測單元均可安裝在架空線等戶外環境下,采用特殊的外殼材料和防護層來保證不同天氣條件下的長期穩定在線運行。

故障指示。當故障發生時,則使高亮度LED 閃爍、翻牌指示,這樣的組合顯示可以確保在白天和黑夜都能準確地看到故障報警信號。

自動復位。故障發生后,如果斷電,在恢復供電后故障指示器可及時自動復位,無需人工干預。

帶電安裝與拆卸。故障指示器傳感器采用有效的卡線結構,可帶電進行安裝與拆卸,方便運維人員的使用。

雙信號獨立發送。CPU1完成故障指示器的主要功能,并發送信號,但是功耗大。CPU2定時監測CPU1的運行狀況,以及對CPU1的電池電量監測,發現異常時才獨立發送信號,功耗低。

3 硬件設計

3.1 故障指示器傳感器

故障指示器傳感器硬件模塊設計,主要有CT取電電路模塊、CPU1供電電路模塊、線路交流采集模塊,CPU1無線通信模塊、故障指示模塊、CPU2供電電路模塊、CPU2無線通信模塊。

內置的CT取電電路,將高壓轉換后分別給CPU1和CPU2的供電電池充電,CPU1的供電電池單獨給CPU1供電,CPU1主要完成實時的數據采集與運算,并將信號通過無線形式發送給監測單元,同時接收監測單元的指令確定是否驅動故障指示模塊,使能LED 閃爍與翻牌。CPU2的供電電池單獨給CPU2供電,CPU2采用低功耗的MSP430些列單片機,為了降低功耗,定時監測CPU1的運行狀態,以及CPU1的電池電量。CPU2的無線通信模塊平時處于休眠狀態,只有CPU1出現異常或CPU1電池欠壓時才主動發送無線信號。

3.2 故障指示器監測單元

故障指示器監測單元硬件模塊設計,主要有太陽能電池板發電電路模塊、CPU1供電電路模塊、CPU1與主站GPRS/GSM通信模塊、CPU1與傳感器無線通信模塊、出口動作模塊、CPU2供電電路模塊、CPU2與主站GPRS/GSM通信模塊、CPU2與傳感器無線通信模塊、人機交互模塊。

太陽能電池板將光能轉換為有效的電能后分別給CPU1和CPU2的供電電池充電,CPU1的供電電池單獨給CPU1供電,CPU1與傳感器無線通信模塊接收來自傳感器的數據,經過邏輯判斷后,確定是否驅動出口動作模塊,并將數據及預警信號通過GPRS/GSM模塊發送給主站后臺監控系統或運維人員手機上。CPU2的供電電池單獨給CPU2供電,CPU2采用低功耗的MSP430些列單片機,為了降低功耗,定時監測CPU1的運行狀態,以及CPU1的電池電量,同時CPU2只接收來自“傳感器CPU1”的無線信號,平時處于休眠狀態,只有出現異常時才主動通過GPRS/GSM模塊將信號發送給主站后臺監控系統或運維人員。CPU2的GPRS/GSM模塊平時也處于休眠狀態,降低功耗。人機交互模塊可以方便調試人員查看數據、狀態以及修改定值等。

4 軟件設計

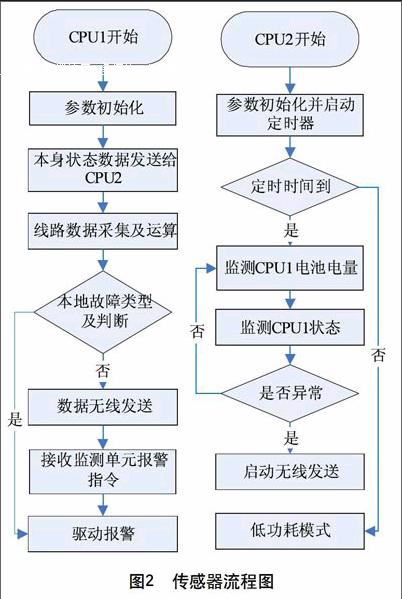

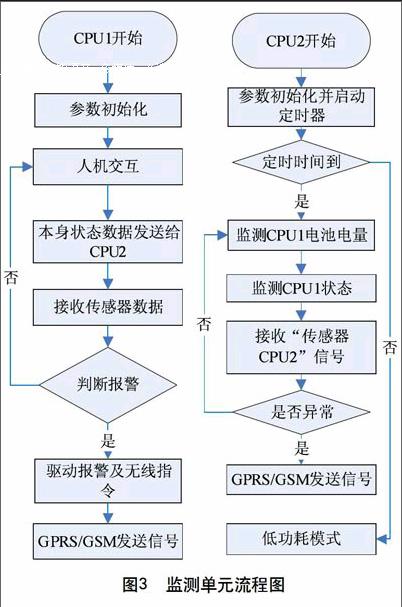

故障指示器傳感器與監測單元的軟件流程圖分別如圖2、圖3所示。

故障指示器傳感器CPU1軟件從參數初始化后,循環進行自身狀態發送給CPU2、線路數據采集、邏輯判斷、數據無線發送給監測單元、接收監測單元指令并確認是否驅動報警。CPU2軟件從參數初始化后,啟動定時器,當定時時間到時讀取CPU1的電池電量、CPU1狀態并判斷是否異常,當異常時啟動無線發送。其他時間則進入低功耗模式,增加工作壽命。

故障指示器監測單元CPU1軟件從參數初始化后,循環進行、人機交互查詢、邏輯判斷、自身狀態發送給CPU2、接收傳感器信號并確認是否驅動報警,同時通過GPRS/GSM模塊發送數據及報警信號給主站后臺監控系統或運維人員。CPU2軟件從參數初始化后,啟動定時器,當定時時間到時讀取CPU1的電池電量、CPU1狀態、接收“傳感器CPU2”信號,并判斷是否異常,當異常時啟動GPRS/GSM模塊發送數據。其他時間則進入低功耗模式,增加工作壽命。

5 結語

采用獨立供電的雙CPU新型故障指示器,在實現傳統的常規故障指示器的全部功能外,同時還具有自檢功能、低功耗、壽命長、維護量小的優點,有效的解決了誤檢測、離線、死機等問題。在方便運行維護人員的巡檢與使用的同時,也可提高配網自動化的水平,為電力行業節約成本,減少資源浪費,保證電網正常運行,推動智能電網的發展,具有很高的經濟價值和很大的實用價值。

參考文獻

[1] 馮小明,吳國平,周獻飛,等.基于非接觸式電流互感器取電的故障指示器設計[J].電測與儀表,2014(12):98-102.

[2] 楊鵬,趙偉,黃松嶺,等.鐵芯開氣隙電流互感器原理表述新探[J].電測與儀表,2007(10):44-47.

[3] 蘇浩益,賀偉明,吳小勇,等.10kV電纜故障指示器應用研究[J].南方電網技術,2014,8(1):85-88.

[4] 張宏波,袁欽成.故障指示器在智能電網中的應用[J].能源技術經濟,2011,23(1):16-20.