杭鳴時印象(上)

姜紅

杭鳴時印象(上)

姜紅

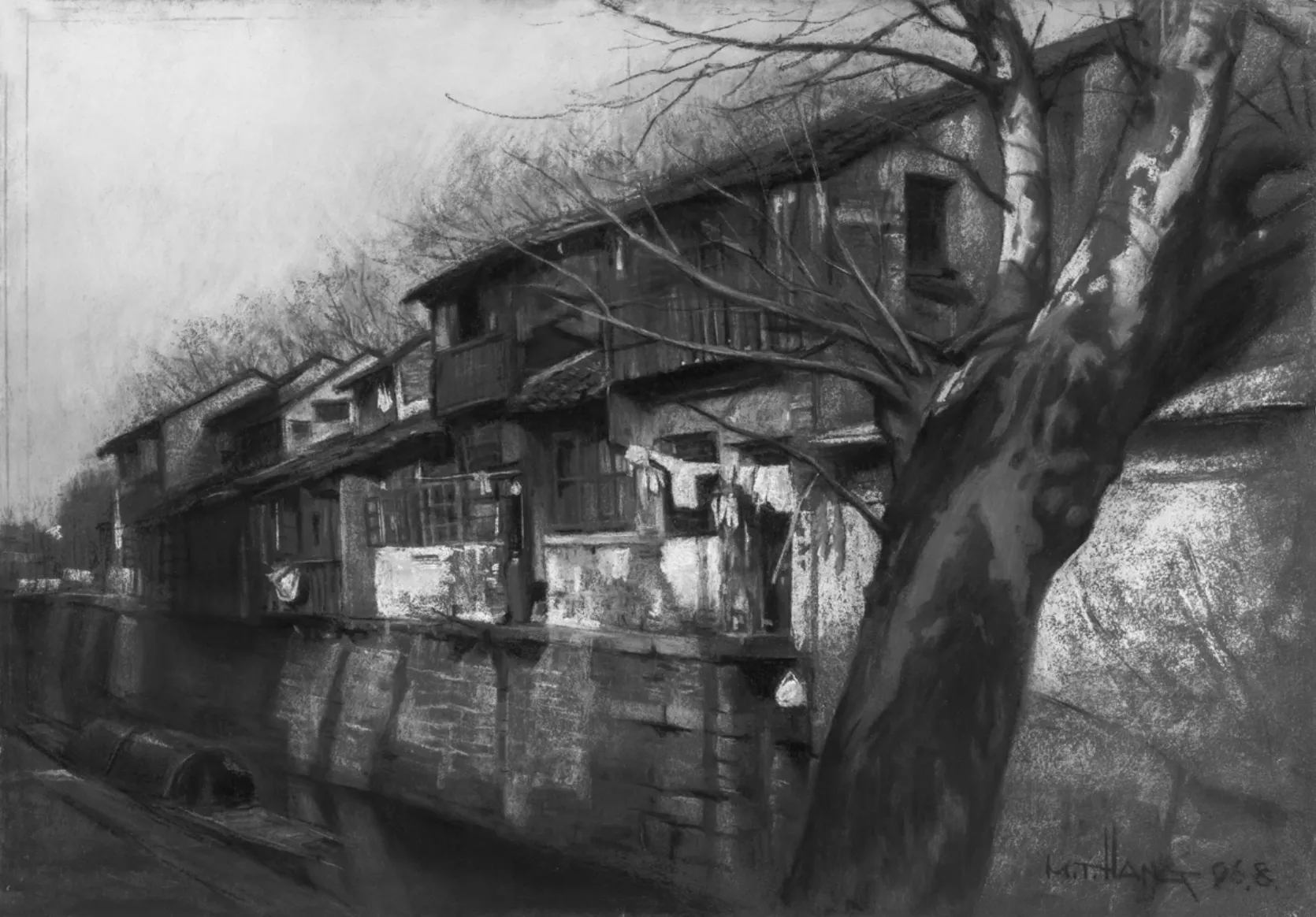

杭鳴時作品

第一次訪談正逢杭鳴時粉畫捐贈作品展在蘇州“杭鳴時粉畫藝術(shù)館”展出。他身材高大,除了披肩頭發(fā)有些稀疏外,雙目炯炯有神,聲音宏亮,步伐穩(wěn)健,完全不是耄耋老人的樣子。他舉手投足間淡定從容,語言平和樸實,沒有一絲一毫矯揉造作,全無藝術(shù)家高高在上的范兒。幽默和爽朗的笑聲,讓我被這個名副其實的老頑童感染,之前的距離感瞬間拉近,第一次見面的小小拘謹一掃而空。

之后的幾次訪談,無論是在他的斗室,還是在“杭鳴時粉畫藝術(shù)館”,或者是在蘇州科技學院的工作室,他精力旺盛,思維敏捷,往往是一上午幾小時采訪結(jié)束,中午小憩之后,下午又神清氣爽地和我暢聊起來。

我們之間更多的是像拉家常。他煙不離手,侃侃而談。你卻聽不到高深莫測的藝術(shù)主張,也沒有多少宏大精深的道理,只有質(zhì)樸的語言,就像和鄰居家智慧的長者聊天。就在這樸實的言談中,杭老波瀾壯闊的人生漸次展開。

我要為粉畫而鞠躬盡瘁

很難想象,一個惜畫如命的人愿意將他畢生嘔心瀝血創(chuàng)作的精品力作捐獻出來。杭鳴時陪著我們參觀了這次展出的68幅作品。艷麗熱烈的色彩與柔和細膩的筆觸,纖毫畢現(xiàn)、精細入微的畫面一下子吸引了我,或?qū)庫o質(zhì)樸,或渾厚端莊,或單純簡約,或靈動率真,讓我沉浸在粉畫藝術(shù)的殿堂當中,久久不能言語。我問他,為什么愿意如此無私地捐獻出六十多年職業(yè)生涯中引以為豪的作品?他的回答非常平靜:要趁自己在見馬克思之前,讓自己的這些作品更好地服務大眾,推動粉畫在中國的發(fā)展。面對他擲地有聲、坦蕩磊落的回答,我想到了“蠟炬成灰淚始干”這句詩。是什么樣的力量支持一位八旬老人義無反顧地燃燒自己,照亮粉畫?他的回答很簡單:對粉畫的熱愛,對傳承粉畫的責任。粉畫已經(jīng)徹徹底底融入他的血液和生命中。他不是為粉畫而生的,但注定要為粉畫而奉獻終身。

杭鳴時作品捐贈

水做的蘇州,從兩千多年前開始,綿延至今。在山塘街、上塘街、胥江、環(huán)古城河四條運河古道的環(huán)繞孕育之下,數(shù)百年間,蘇州漸成“風土清嘉之地”“名士多居之”。在上海開埠以前,蘇州是長江三角洲地區(qū)重要的商業(yè)城市,人文薈萃,底蘊深厚,不僅影響臨近的上海,甚至抵達嶺南的廣州。從民居建筑、造園疊石、琴棋書畫到畫舫花木,五彩斑斕的吳地生活藝術(shù)和情調(diào)孕育了多姿多彩的吳地文化,被晚明畫家陳繼儒歸納為“吳趣”。對于粉畫和蘇州的因緣際會,杭鳴時說,這歸結(jié)為“緣分”二字,既是三十年前自己從魯迅美術(shù)學院到蘇州的選擇,更是蘇州吳趣文化與粉畫的緣分。

關(guān)于蘇州與粉畫的結(jié)緣,蘇州市文廣新局黨委書記、局長陳嶸在杭鳴時伉儷粉畫展畫冊的序言中有一個非常好的注解:“粉畫沒有拉開與油畫和水粉的區(qū)別,同時并不避諱在其他畫種間游弋,保持著一個客觀和公允的認識,也表達了一種張弛有度的態(tài)度。這種折中的態(tài)度,某種程度上與蘇州的地域氣質(zhì)非常相契。吳文化傳承有序,就在于蘇州一直涌動這種不拘成規(guī)、獨辟蹊徑的氛圍,古為今用,洋為中用,終于在某個特定時空中集大成者。”

2003年,杭鳴時四處奔走呼告,贏得了蘇州市政府的鼎力支持,促成中國美術(shù)家協(xié)會在蘇州舉辦了“中國首屆粉畫展”,這是中國粉畫第一次全國性大型正規(guī)展覽,展出的150余件作品是從全國各地選送的1300余件作品中遴選出來的。這次展覽還展出了國際粉畫家和中國已故粉畫家的作品,作品之多、質(zhì)量之高都出人意料。至此,由畫種群體辦小型展覽的歷史徹底結(jié)束,粉畫創(chuàng)作揭開了全新的篇章,小畫種終于有了自己的大舞臺。

談及當初籌備首屆粉畫展的艱辛,他說,為了讓更多人了解粉畫,他不惜以畫作為“誘餌”,免費送出去50多張粉畫作品。一句話,只要對粉畫發(fā)展有利的事情,他在所不辭。他透露了一個“攔車告狀”的細節(jié)。當時正值蘇州市文聯(lián)換屆會議召開,為了讓蘇州市主要領(lǐng)導早日拍板此次粉畫展,他就在市政府大院里的小橋旁邊耐心等候,這里是市領(lǐng)導散會出來的必經(jīng)之路。當時任蘇州政府主要領(lǐng)導從會場出來準備上車時,杭鳴時攔住了他,向他提出擬在蘇州市舉辦首屆中國粉畫展的構(gòu)想。后又經(jīng)時任市人大常委會副主任陳浩的引見向市政府領(lǐng)導作了一次詳細的匯報,最終促成了政府有關(guān)部門力排眾議,下定決心,也就有了2003年蘇州市政府和中國美協(xié)聯(lián)合舉辦的中國首屆粉畫展,為粉畫在蘇州乃至全國的蓬勃發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。對于這樣一件在中國粉畫發(fā)展史上具有里程碑意義的事件,他現(xiàn)在談起來有些“好漢不提當年勇”的云淡風輕。但說完這些的時候,他的眼光頗有些“狡黠”地看著我道:“我身上有些匪氣,逼上梁山了,就豁出去了。”

時隔8年之后的2011年,他再次促成中國美協(xié)和蘇州市政府舉辦“全國第二屆粉畫展”,同時舉辦“杭鳴時粉畫藝術(shù)館(蘇州粉畫藝術(shù)院)”揭牌及捐贈儀式。這是蘇州繼顏文樑紀念館、吳作人藝術(shù)館之后,第三個以個人名字命名的公共藝術(shù)館,也是唯一以健在藝術(shù)家名字命名的公共藝術(shù)館。

他說,粉畫藝術(shù)館的意義并不在于是以自己的名字命名,而是有了一個可以相互交流學習的平臺。同行們來到這里,激動地說這里是粉畫創(chuàng)作者的家,蘇州就是粉畫的“革命根據(jù)地”,不再是散兵游勇孤軍作戰(zhàn)。蘇州將作為全國粉畫發(fā)展的基地,粉畫星星之火可以燎原。說這話時,他的兩眼放光,神采奕奕,我有些分不清,眼前端坐的究竟是80多歲的老人,還是20多歲血氣方剛、揮斥方遒的少年?

因了張繼的千年絕唱“姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船”,人們會不遠千里首選來到蘇州聆聽新年祈福的鐘聲。如今,人們要追尋粉畫的前世今生,首選也會來到蘇州。或許,半個世紀前顏文樑先生的粉畫《廚房》在法國一舉獲得沙龍獎時,冥冥之中就已經(jīng)昭示粉畫與蘇州的不解情緣。粉畫,已然當之無愧地成為蘇州的另一張名片,在蘇州這樣一個百花齊放、姹紫嫣紅的藝術(shù)勝地,搖曳生姿,馥郁滿園。對于杭鳴時而言,蘇州無疑為他的粉畫人生推波助瀾,添上了濃墨重彩的一筆。

從這個意義上說,杭鳴時不僅是粉畫大師,更是粉畫教育大師,還是粉畫傳承大師。如果說他的父親杭稚英不僅中西融合,博采眾長,把擦筆水彩月份牌畫的藝術(shù)創(chuàng)作推向難以企及的巔峰,更打造出稚英畫室這一上海最早成功的現(xiàn)代商業(yè)美術(shù)機構(gòu),在近代商業(yè)美術(shù)發(fā)展史上擁有不可或缺的一席之地;那么,杭鳴時和父親異曲同工,不僅憑借精湛的藝術(shù)造詣在粉畫創(chuàng)作上勇攀高峰,在粉畫的推廣傳承上,他和劉汝醴、黃養(yǎng)輝、盧鴻基等一批粉畫家為粉畫的振興奔走呼告,繼丁正獻、連逸卿之后成為推動我國粉畫藝術(shù)走向全面發(fā)展新階段的主帥,使得粉畫由默默無聞的小畫種開枝散葉,茁壯成長。

圖片由作者提供