基于土地利用的荷蘭風景規劃及體系研究

沙洲+金云峰

摘要:風景規劃是2009年通過的《全球風景公約》中提到的一個寬泛但飽含深意的概念,是以管理、提升、保護或恢復景觀為目的,進行負責任及前瞻性建議或行動制定的過程。歐洲各國在進行風景規劃方面有著一定的歷史和技術體系。通過分析荷蘭的風景規劃起源發展、規劃體系以及風景規劃特點,發現該核心內容主要是針對土地利用方式的分配和完善,并以土地利用為切入點將中荷風景規劃相關內容進行比較分析,希望風景規劃在我們現有規劃體系內找準位置。

關鍵詞:風景園林;風景規劃;規劃體系;土地利用;荷蘭

中圖分類號:TU986

文獻標志碼:A

文章編號:1671-2641(2017)01-0028-04

收稿日期:2015-09-28

修回日期:2016-07-22

Abstract: Landscape planning is a broad and meaningful concept mentioned in 2009 by the global landscape convention, it pointed out that landscape planning was defined as: responsible, proactive tips or action process to manage, improve, protect or restore the scenery. Europe has a rich history in landscape planning and advanced technical system. In this study, we analyze the origins and development, planning system and characteristics of landscape planning of Netherlands. We find out the core content of landscape planning of Netherlands is the distribution and consummating the way of using land. Besides,we take land use as the breakthrough point to compare and analyze related content of landscape planning between China and Netherlands, in order to find a good position of Landscape planning in planning system nowadays in China.

Key words: Landscape architecture; Landscape planning; Planning system; Land use; Netherlands

1研究背景

IFLA世界理事會于2009年10月通過的《全球風景公約》(Global Landscape Convention,以下簡稱《公約》)明確了風景的概念,也明確了風景規劃的定義。近年來,全球城市化進程減緩,改造和提升人居環境已經成為新的建設重點,美好風景的規劃和保護已引發了全人類的共鳴與關注。歐洲和中國一樣,有著豐厚的歷史文化資源和優質的自然景觀基礎,早在20世紀中葉各個國家就已經意識到要合理規劃現有景觀資源,以永續利用這種資源,而這也是提升人類生存環境質量的一種有效手段。例如荷蘭將風景規劃融入到土地利用規劃中,保證在使用土地時就有著對風景的思考;德國的風景規劃則以獨立或組合兩種不同的形式參與到國土規劃中[1-2]。總的來說,因工業化城市化進程較早,歐洲各國都有著較為豐富的風景規劃經驗。

2風景規劃概念釋義

以土地為作用對象的風景規劃,核心觀點在于對自然和社會這兩種屬性給予同等程度的關注,并加以融合,其結果在于滿足并提高人類的體驗品質。這種思路并不是針對土地資源的永續利用,也不是土地視角下的社會資源合理配置。風景規劃以提升環境品質為基本出發點,手段方法包括創造美好的視覺場景、保護并恢復具有歷史價值的場所、提供豐富活動內容的游憩場所等。

《公約》的通過標志著針對土地的風景規劃等相關行為已經得到了全球主導國家的關注與支持,這正是各國風景園林工作者走向協作式發展的必然結果。在其統一框架下,風景園林工作者能更加方便并清晰地明確自己的任務和方向。

《公約》中關于風景規劃有兩個關鍵的定義解釋,一是“風景”,被解釋為“土地、水系統和(或)海洋區域的總稱,其面貌是自然和(或)文化因素單方和(或)相互作用造成的結果”。這句話闡述了兩個關鍵定義,即風景的本質在于其自然屬性,以及風景所表達出來的形象易受到各方面因素影響,實則是描述風景的社會屬性。二是明確了風景規劃的基本內涵,《公約》指出風景規劃的四大任務包括管理風景、提升風景、保護風景、恢復風景,以這四大任務為核心共同構成了風景規劃的基本內涵[3]。

3荷蘭的風景規劃

3.1荷蘭風景規劃發展概述

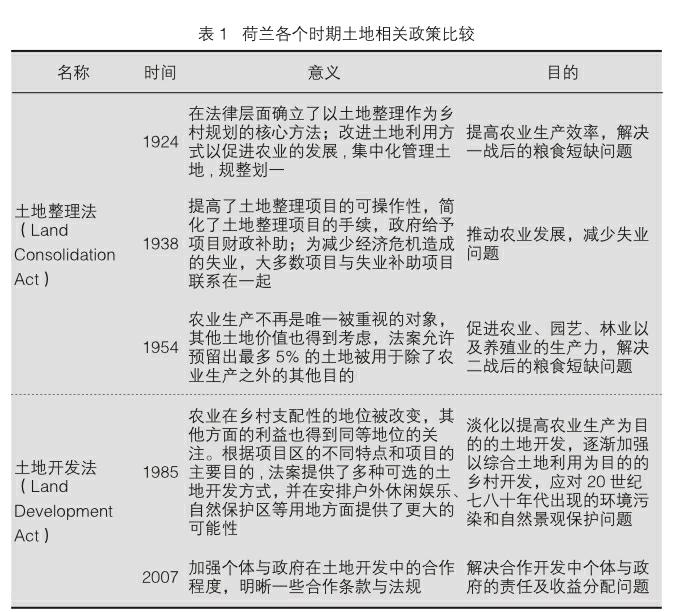

荷蘭國土狹小,人口密度大,高度發達的城鎮化、工業化和交通網絡加劇了土地資源的緊缺程度。而在荷蘭入海的萊茵河、馬斯河等,集水面積比荷蘭本土大近6倍,由此可見荷蘭在進行風景規劃之初整體就面臨苛刻的條件。20世紀初在頒布了多項土地整理法案后,荷蘭政府開始著手實施大規模的區域風景規劃和鄉村土地整理,整個過程歷時大半個世紀。

1924年,荷蘭政府頒布了第一個《土地整理法》法案,荷蘭農業生產因此被提到了新的高度,并拉開了荷蘭土地整理的序幕。1938年,在原有法案的基礎上荷蘭政府又頒布了第二個《土地整理法》,目標仍然是改善農業用地的使用現狀,提出更有效的土地利用策略,增加農業產量,消除零散用地,規整劃一。這一法案在提高農業生產效率的同時,也奠定了荷蘭大尺度農業景觀面貌的基礎。

1947年,荷蘭頒布了《瓦赫倫島土地整理法》,這開啟了從簡單的土地重新分配轉向更為復雜的土地發展計劃,風景規劃的要求被逐漸重視起來。在借鑒了瓦赫倫島土地整理的經驗后,1954年荷蘭頒布了第三個《土地整理法》,這次法案的提出具有劃時代的意義,因其明確規定了風景規劃是土地利用規劃必須的組成部分,風景規劃也因此獲得制度和法律上的支持,法案還指出風景規劃必須由林業部門負責。新法案的通過為發展多重目標的風景規劃提供了可能,包括設立自然保護區、開展休閑娛樂等。

20世紀70 年代后,隨著經濟實力和科技水平的高速發展,多元化訴求開始占據風景規劃思想主導地位。1985年《土地開發法》正式取代《土地整理法》,在新法案中這些新的需求被予以考慮,休閑娛樂場地、自然保護區等用地的設定可能性有了明顯的提高,各方利益受到了同等的重視。此時社會的主流認知也開始轉向風景規劃的相關內容,例如進行大尺度生態關系修復、生態安全格局等方面的研究[4]。

由上述變遷不難發現,自1924年第一個《土地整理法》的實施,到1985年《土地開發法》的替代,風景規劃的發展與變遷受到不同時期的社會背景以及在特定時間出臺的法案的影響,這種影響意義深刻。從一開始以農業增產為發展目標,破碎的農田被整理,無意間形成了大尺度的農業景觀,到后來轉變為農業生產與其他方面的平衡發展,最終轉變為追求多元化的社會利益,風景規劃是隨著土地整治目標的轉變實現了內涵的豐富(表1)。

3.2荷蘭現行規劃體系

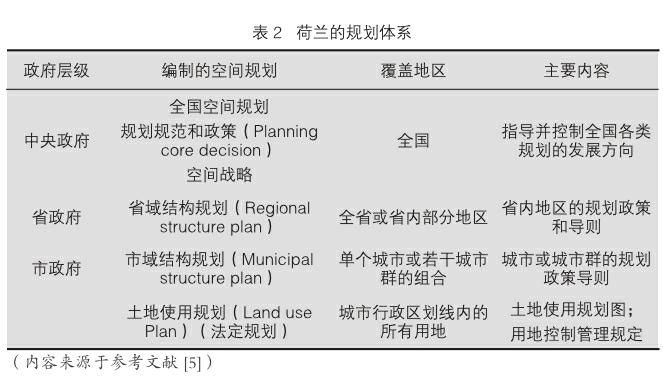

荷蘭作為典型的人多地少、高密度發展的歐洲國家,和我國國情背景較為相似,總體而言其城鄉規劃體系和我國比較相似,呈現出自上而下的中央集權模式。但由于荷蘭城市規劃和鄉村規劃發展起源有所不同,在現行的空間規劃體系中已經將這兩者一并考慮,這種思想與任務的轉變值得風景規劃師思考。

3.2.1自上而下是主要特征

荷蘭空間規劃體系主要分為全國、省級和市級三個層次。全國層面的規劃通常被稱為全國空間規劃,由國家議會批準實施,還包括國家空間戰略和規劃準則、政策,主要目的是進行全國核心問題決策,例如大型的農業區、保護區、工業區的定位劃分。省域結構規劃為所在區域提供規劃政策和導則。市級層面的規劃分為兩個層次,一是市域結構規劃,二是土地利用規劃,也可稱作土地分區圖則。市域結構規劃類似于我國的城市總體規劃,主要對目標進行定性規劃,并提出一定的政策和導則,土地使用規劃類似我國控制線詳細規劃,其核心內容是不同土地利用的分配和使用方案,該規劃能夠有力地約束地方政府的開發建設行為,是荷蘭空間規劃體系的核心內容(表2)。

通常情況下,站在約束力和法律效力的角度,市級層面的土地利用規劃(Municipal Land-use Plan)是整個荷蘭空間規劃體系中唯一的法定規劃,其他諸如中央政府層面的全國空間規劃、省級層面的省域結構規劃等都屬于指導性規劃,并不具備明確的法律效力。

在荷蘭空間規劃體系中,宏觀層面并不設立強制性規劃,相關規劃只作為政策指引和規劃導則。根據《空間規劃法》,地方政府在充分考慮上位規劃—省域結構規劃、全國空間規劃、空間戰略等的情況下,獨立編制并實施土地使用規劃,經由上級政府部門審批后才能生效。規劃的修正與改動也必須由地方政府先提出申請,再由上級政府批準后才能組織修編,省域結構規劃與中央層面的全國空間規劃也有著相似的逐級管制關系,這與我國的城鄉規劃體系表現出高度的一致性。

荷蘭規劃體系表現出明顯的自上而下的特點,在中央政府占據絕對領導地位的前提下,省級、市級政府在決策上仍然具有發言權,實際情況是三級政府之間經常進行對話和磋商行為從而保證規劃的科學實施與進行,“民主后的集中決策”可以說是荷蘭規劃體系的重要特點之一。

3.2.2政策保障內容

荷蘭在堅持自上而下的大前提下,通過法規、制度、政策等方面來保障規劃行為的民主性,主要包括以下4個方面:第一,君主立憲的行政制度使得中央政府和地方政府在規劃與決策中相互影響且制約,任何一項規劃的通過必須進過議會討論的形式進行;第二,中央政府的財政分配權與地方政府的規劃許可證發放權之間的相互制約;第三,《空間規劃法》明確指出規劃是一項協商活動,任何利益主體與規劃編制人員有責任創造規劃協商的條件,從而確立其法律地位;第四,荷蘭空間規劃部門內有超過300名的專業規劃師來保證各項規劃協調工作能夠高效執行,人數之多為歐洲所有國家之首。

3.2.3城鄉統籌特征

值得注意的是,由荷蘭住房、空間規劃和環境部(Ministry of Housing,Spatial Planning and the Environment)制定的空間規劃,改變了該國傳統上側重城市的傾向。新版《空間規劃法》規定了省級土地整理項目必須與地區空間規劃相吻合,同時規定自治市政府制定的具有法定效用的土地使用規劃(Land Use Plan)須覆蓋全部鄉村地區,這體現出空間規劃對鄉村地域的全新關注[6]。

3.3荷蘭風景規劃在現行規劃體系中的地位和作用

荷蘭空間規劃體系的城鄉統籌一元結構特征是風景規劃發揮其實際作用的基礎,由于歷史原因,荷蘭的鄉村地區獲得了與城市地區同樣的關注程度,廣闊的農田林地等自然要素的風景價值被重視,從全國空間規劃到各地方政府的土地利用規劃都對風景價值始終保持著高度的關注,某種程度上,荷蘭各層次的空間規劃都是風景規劃的具體落實,風景規劃并非荷蘭的某一個專項規劃或某個方面的特別規劃,而是各層次、各類別規劃和政策都必須重點考慮的內容。

3.3.1全國空間規劃中的風景規劃作用

在1988年第四次全國空間規劃中,荷蘭政府除了貫徹緊湊城市的建設思想,并劃定了5個國家級限制區和4個省級自然保護區,在2004年第四次全國空間規劃中明確要求各省級空間規劃必須劃定“紅線”和“綠線”,紅線即城市建設空間的范圍線,綠線即限制建設范圍線,包括自然保護區、重要農田等,在各市級土地利用規劃中必須對所劃紅線區域和綠線區域進行符合要求的管控措施。

3.3.2土地利用規劃中的風景規劃作用

土地利用規劃中通過嚴格劃定綠色廊道與城市重要綠色斑塊,來體現對于風景規劃的考慮要求。豪滕(Houten)是荷蘭新城建設的典范,在進行土地利用規劃時詳細規劃了連續貫通的結構性綠化體系與綠道設計。豪滕新城通過連續的指狀綠帶和中心綠地構成了與外圍鄉村空間有機聯系且開放的生態系統。同時將自行車交通與結構性的綠化體系緊密結合,形成了新城空間最為重要的功能組織軸線,既構成最主要的景觀結構,又構成主要的交通結構。這一宜人的行車環境和空間格局進一步促使豪滕成為荷蘭自行車與公共交通使用率最高的城鎮。

3.4荷蘭的風景規劃特點

3.4.1以功能主義為原則的美學思維受現代主義運動的影響,荷蘭的風景規劃師們堅持認為只有理性的技術創新,才能更好地滿足公眾需求,促進社會發展。荷蘭的風景園林學科發展也因此受到極大的影響,形成了注重實用主義的特色,而放棄追求形式主義或浪漫主義的古典園林創作模式。在他們的思想中,規劃和設計必須以功能實用性為主、飽含理性認知,景觀必須反映現代的社會特征。換個角度,風景規劃最初的目的正是為了集約破碎的土地,以便提高生產效率、優化社會結構,由此形成了荷蘭特有的農業景觀。同時,他們提出景觀設計必須基于場地特征,使用地形圖作為風景規劃的依據。

3.4.2尊重歷史文脈與場地的空間邏輯

荷蘭風景規劃突出從場地中的地形地貌、植被、水系、道路、城鎮標志物等要素中,發掘場地內的潛在關系,以此建立景觀肌理的空間邏輯。同時,荷蘭風景規劃也非常注重場地的歷史文脈,將場地上的歷史特征以新的形式轉入到新的景觀,使區域景觀變得具有獨特性。在1931年的阿姆斯特丹森林規劃(The Amsterdam Woods)中,風景規劃保留了原有場地內的圩田和起伏的地形,再加以規整,進而形成了廣闊的林地、草坪、水面三者交替出現的場景,在植物配置上也注重速生樹種和慢生樹種的組合,此外還保留了大片場地內原有的野花,延續了該區域原有的景觀體驗,同時在其中布置了露天劇場、迷宮以及其他裝飾元素,賦予了該區域新的使用功能[7]。

3.4.3合理的政策與規劃編制機制

荷蘭的風景規劃是伴隨土地整治與土地管理而產生,荷蘭的規劃職能部門又分為空間規劃分部和環境分部,在二戰以前空間規劃分部承擔主要的規劃任務,即提高生產效率、優化土地結構。隨著城市人口增加、工業的發展、環境的惡化,人們對高生活品質的訴求愈發強烈,環境部門不僅承擔基本的控制生態環境任務,更趨向于多元化的職能范圍。城市空間發展與環境保護永遠是二元對立的問題,而荷蘭政府要求這兩個部門在完成規劃任務時須協同工作、商議討論達成共識,表面看似乎效率較低,但工作取得的成果卻影響深遠。此外,荷蘭風景規劃在進行中還有多項國家層面的政策工具,如空間規劃與環境政策、城市與環境法、生活質量與環境政策等。

4結語

荷蘭具備非常嚴密且合理的規劃體系,風景規劃無論以什么樣的形式出現,在這個體系中都有它可以發揮作用的空間。而我國在這方面較為欠缺,在現有的城鄉規劃體系內,風景規劃始終處于不明朗的地位,雖然每份規劃文件都會提到要改善環境、保護環境、創造宜居的生活空間,但在執行過程中更多的還是以發展經濟為主要目的進行用地配比等,這與我國現階段國情有關。由于近20年來我國處于高速建設的運轉模式,在城市化進程中必然會忽略一些有可能阻礙城市這個“機器”運行的機制。而隨著近年來城市化進程有所放緩,人們開始對過去二十年的建設發展進行反思,風景規劃作為一種有著先進思想意識的行為必然會引起大家的關注。我國如何將風景規劃作為一項重要規劃行為來實施,如何處理好風景規劃與城市規劃及土地利用規劃之間的關系,筆者認為,在現有規劃體系內找準風景規劃的位置是關鍵所在。

參考文獻:

[1] 沙洲,金云峰,張悅文. 兩規合一背景下基于土地利用的風景規劃研究[C]//中國風景園林學會. 中國風景園林學會2014年會論文集(下冊). 北京:中國建筑工業出版社,2014:825-828.

[2] 金云峰,汪妍,劉悅來. 基于環境政策的德國景觀規劃[J]. 國際城市規劃,2014(3):123-126.

[3]劉曉明,趙彩君. 全球風景公約[J].中國園林,2011(3):32-36.

[4]Manten A A. Fifty years of rural landscape planning in The Netherlands[J]. Landscape Planning,1975(2):197–217.

[5]張馳,張京祥,陳眉舞. 荷蘭城鄉規劃體系中的鄉村規劃考察[J]. 上海城市規劃,2014(4):88-94.

[6]張京祥,羅震東,胡毅. 荷蘭的綠色與可持續城鄉規劃[J]. 國際城市規劃,2013(3):1-3.

[7]張晉石.20世紀荷蘭鄉村景觀發展概述[J]. 風景園林,2013(4):61-66.