論周代女性的等級劃分

唐曉梅+范學新

摘要:《詩經》是我國最早的詩歌總集,也是研究古代民俗最可靠的原始性文獻之一,本文以《詩經》中女性服飾作為切入點,以此來了解人們的生活習俗與審美觀念,并對周代社會女性的等級構架做一分析,以此窺見周代漸趨完善的禮制規范及等級制度構架。

關鍵詞:《詩經》;女性;服飾;等級

《白虎通義》:“圣人所以制衣服何?以為絺绤蔽形,表德勸善,別尊卑也。”(加注釋)身份之尊卑會詳盡地體現在服飾方面,而其區別主要通過服飾的材料、樣式、色彩、圖紋和飾物的多少等來體現。隨著禮制的形成與不斷完備,衣冠服飾制度從夏商之時的初見端倪,直至周代遂漸趨完善。服飾在《詩經》中有多種多樣的變化,尤以女性服飾變化較大,從《詩經》中我們可以看出鮮明的時代烙印和等級劃分。

《詩經》中女性服飾詞匯大體分為兩大類:名物詞匯與材質詞匯,所表現的多為兩周尤其是東周時代的女性。而穿著對象涉及貴族女性和普通勞動婦女,根據地位等級的尊卑將女性分為三大等級:王后等級、貴族女性和普通女性。觀察《詩經》中服飾上表現出明顯的區別,可以從中一窺當時的文化與社會階層架構。

一、王后等級---以衛夫人為例

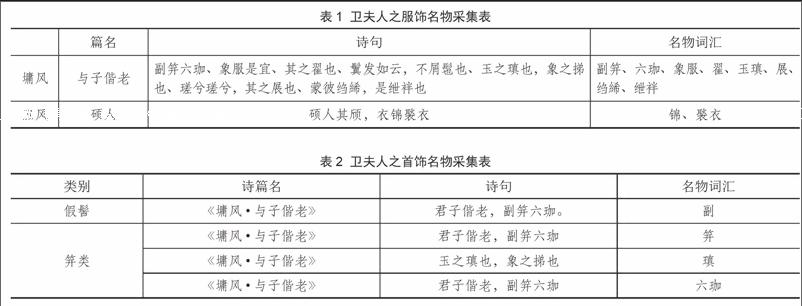

閱讀《詩經》及各家注疏的基礎上整理出王后等級之服裝與配飾,合成下表。(見表1、表2)

如上所列,《詩經》中涉及衛夫人的文章共為兩篇,《墉風·君子偕老》與《衛風·碩人》。《墉風·君子偕老》主要是寫衛宣公夫人宣姜。而王照圓詩說,言之甚詳:“‘副笄六珈、‘象服是宜,是說服飾之盛。‘玼兮玼兮以下復說服飾之盛,‘瑳兮瑳兮以下又是說服飾之盛。”以首飾方面來看,“副笄六珈”,副,古代首飾名。《毛傳》:“副者,后夫人之首飾,編發為之。”《釋名》:“王后首飾曰副。副,覆也,以覆首也。”副,通常是王后及夫人的假髻,搭配褘衣、褕翟、闕翟作為祭服的首飾,副的本體一般由假發制成,其上插戴衡、笄、六珈等物,統稱為“副”,是后夫人最隆重的首飾。“笄”,《毛傳》:“笄,衡笄也。”《孔疏》:“以此笄連副,則為副之飾。是衡笄也。”“珈”,首飾名。系在笄下,垂以玉。因走路時珈會搖動,故漢時又稱步搖。其數有六,因名六珈。實際上,“副”的組成共有四項飾物:假髻、衡、瑱、六珈,六珈即六支笄首飾玉的短笄,統稱為“副”。其尊卑以珈飾的多寡加以區別,夫人六珈,那么王后可能至多十二珈。“鬒發如云,不屑髢也”,《說文》曰:“鬒,益發也。”言已發少,聚他人發益之。髡,其實就是指假發,穿著椽衣時則以次為首飾。次是以假發續借于自己頭發上,挽成高髻。副、編、次均為首飾總名,是假髻與筍、衡等物搭配,形成尊卑差等,王后、夫人以及大夫、士之妻各依場合及身份佩戴。副最尊,編次之,但都是以假發制成高髻,覆于頭上;次則是以假發接續于真發再梳髻,其高度、大小應不及副、編。“瑱”,古人頭飾上垂在兩側以塞耳的玉飾。《說文》:“瑱,以玉充耳也。”先秦時,玉已經成為標志政治等級制度的重要器物,被作為是財富、權利、地位、身份的象征。而玉器的使用有嚴格的等級規定。宣姜作為衛夫人,配以玉飾,十分符合王后之地位。以服飾方面來看,“象服是宜”,象服,亦名褘衣,即畫袍。朱熹《詩集傳》:“翟衣,祭服。刻繪為翟雉之形而彩畫之以為飾也。”翟雉,山雞。也就是說翟衣是當時王后跟隨先王去參加祭祀的活動時所穿的衣服。 “瑳兮瑳兮,其之展也”。“展”,展衣,亦作襢衣,《說文》段注:“按詩、周禮作展,假借字也。”展衣是朝服的一種,女子也有朝服,作為朝見天子、會見賓客等用。《鄭箋》:“后妃六服之次,展衣宜白,此以禮見于君及賓客之盛服也。” “蒙彼縐絺,是紲袢也”,“縐絺”,細夏布,今名縐紗。“紲袢”,內衣。如今汗衫,亦稱褻衣,三家《詩》紲正作褻,即褻的假借字。在古代,王后的衣冠服飾主要分為褘衣、褕翟、闕翟、鞠衣、展衣、褖衣六種,展衣為禮見天子、宴見賓客的服飾。

《衛風·碩人》中“錦”是指錦做成的衣服。《說文》“褧,檾衣也。檾是枲麻一類的植物,用它的纖維制成紗,制為單罩衫,成褧衣。女子出嫁途中所穿,以蔽塵土。

二、貴族等級--以貴族夫人為例

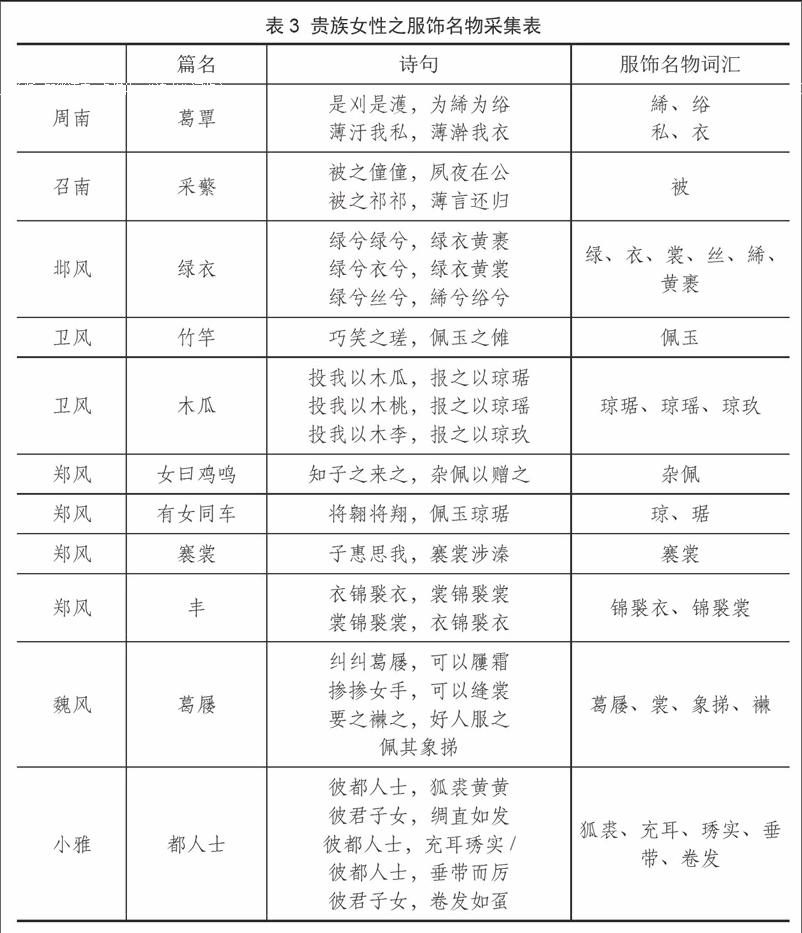

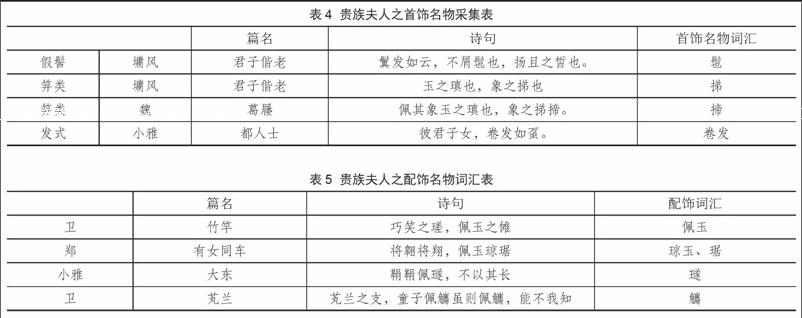

(見表3、表4、表5)

《邶風·綠衣》:“綠衣黃裹。”毛亨曰:“上曰衣,下曰裳。”古人在上衣和下裳之間是十分講究的。上衣一般表示尊敬,采用我們傳統色彩中的五色,即紅、黃、青、白、黑,下衣應該謙卑,屬于正色之外。而詩中卻以綠衣為上衣,黃衣為下裳,尊卑互易,是不合乎禮儀規范的。

《鄭風·豐》:“衣錦褧衣,裳錦褧裳。裳錦褧裳,衣錦褧衣。”錦衣為貴族女性穿著,用彩色的絲織出各種圖案、花紋成為錦,錦衣是有織繡文飾的衣服,為貴族穿著使用。褧衣也是貴族女性的穿著衣物,用麻或輕紗做成的單罩衫,“衣錦褧衣”,是指將褧衣套在錦衣的外面,是女子出嫁途中穿的衣服。

《召南·采蘩》:“被之僮僮,夙夜在公。”《毛傳》:“被,首飾也。”被是首飾的總稱。

《衛風·木瓜》:“報之以瓊琚。”“瓊,亦玉也。”所謂玉。瓊是對美玉的形容,琚是玉名,以所配的琚玉為質地晶瑩的美玉,象征同車女子身份尊貴,品德出眾。

《鄭風·女曰雞鳴》:“知子之來之,雜佩以贈之。”朱熹在《詩經集注》中對《詩經》中提及的“雜佩”做了詳實的注疏:“雜佩者,左右佩玉也。”

三、平民階級--以普通女性為例

(見表6、表7、表8)

《鄭風·出其東門》:“縞衣綦巾,聊樂我員。”《廣雅》云:“縞,細繪也。”縞是薄繪,不染色,所以為白色,是未出嫁時女子穿的衣服,就是日常生活中女子常見的穿著。

《豳風·七月》:“無衣無褐,何以卒歲。”褐是農民的御寒衣服,用獸毛或粗麻制成的衣服,褐為毛布。褐,用毛織成,就像今天的馬衣,即用粗毛布縫制的短衣,是卑賤的、地位低下的人所穿的衣服。

《鄭風·出其東門》:“縞衣綦巾。”這里的倉艾色與淺絳色的斤,可稱為佩斤,或大斤,在詩文中與縞衣并稱,應是蔽膝,女子的蔽膝類似圍裙。

《召南·野有死麋》:“無感我帨兮。”帨,本為指小手斤,佩戴在腰間,用來擦手或者擦物體,男女均可使用;在這里專指女子佩戴的大斤,成為蔽膝,顧名思義,此飾垂在雙膝,系在腰間。

《豳風·東山》:“親結其縭,九十其儀。”許慎在《說文》道:“縭,蔽膝也。”縭也就是帨,也是女子佩戴的蔽膝,系佩巾用的帶子稱為衿。

《小雅·采綠》:“中朝采藍,不盈一襜。”《毛傳》:“衣蔽前謂之襜。”穿著來將身體前方遮住的就是蔽膝。古代先人是先知道遮蔽身體的前半部分,后來才知道蔽遮后半部分。婦人的蔽遮也稱為襜。

《小雅·大東》:“鞙鞙佩璲,不以其長。”璲是配飾玉器,穿在腰帶上,表面略微呈彎狀,突起成淺弧狀,“鞙鞙”即形容其微曲之貌。佩玉以表德,重在象德之玉,而非徙以佩緩之長為美;猶如用人重德,而非徒務服飾之盛。

本文以《詩經》中的等級制度為主要研究對象,以《詩經》文本中所涉及到的有關女性服飾的詞匯為研究切入點。從中可以可以看出《詩經》中的古代服飾文化作為社會物質和精神的外化,受當時等級制度的影響,如同一種符號,在蔽體之外,還被當做分貴賤、別等級的工具。它們糾結盤錯,兼容并蓄,形成了獨具中國特色的古代服飾文化。

參考文獻:

[1]朱熹. 詩經集傳[M].上海古籍出版社, 1981.

[2]毛亨.毛詩正義[M].北京大學出版社,1999.

[3]鄭玄.周禮注疏[M].北京大學出版社,1999.

[4]倪海波 .《詩經》女性服飾研究[D].東華大學,2009.

[5]岳文慧.《詩經》女性描寫詞匯研究[D]. 山西師范大學,2013.