機械加工技術在汽車發動機曲軸制造中的應用

肖雙平+余鵬

摘 要:近年來,我國社會經濟獲得了快速發展,社會主義市場經濟受經濟全球化的影響亦獲得了迅猛的進步,人們對于物質文明的享受在市場經濟全球化的發展趨勢下于生活中占據著越來越重要的地位。此時,汽車發動機曲軸制造方面更需要通過機械加工技術提高其安全性和穩定性,滿足人們需求。本文在了解汽車發動機工作原理的基礎上,主要對曲軸制造中的機械加工技術,以及應用機械加工技術的重要性進行了分析與探索。

關鍵詞:機械加工技術;汽車發動機;曲軸制造

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.03.170

0 前言

伴隨著電子信息技術的快速發展,社會經濟水平的不斷提高,人們對于汽車的需求量與日俱增,歐美等汽車制造工業比較先進的發達過期,在汽車發動機制造技術方面傾向于創新、高性能和環保。我國傳統的舊材料以及古老汽車發動機的制造技術已經不能夠滿足汽車行業的發展以及人們對于汽車的需求。本文對機械加工技術在汽車發動機曲軸制造中的應用情況進行分析,希望能夠促使我國具有更加先進、安全的汽車制造工藝,降低汽車自身的質量問題,避免出現大量交通事故。

1 汽車發動機工作原理

汽車的構成要素眾多,發動機、底盤、車身、電氣、等均是其重要的組成部分。底盤能夠保證汽車具有良好的穩定性,屬于汽車的基本骨架,而發動機則與汽車的安全系數、用戶的舒適程度等存在密切關聯[1]。若發動機的質量與性能不達標,則乘車人員會發生歪斜、傾倒等問題,嚴重時更會增加交通事故的危險,與此同時汽車其他零部件的使用壽命亦會大幅度降低。在發動機中,其順暢的運行與諸多零部件有關,一般由進氣曲軸活塞進行上下運動,開始進氣,在活塞運動加大氣缸內的容積后將會形成壓強差,此時氣體將會從進氣門達到氣缸,而活塞運動處于最下方時進氣結束。發動機的整個運行過程中所產生氣體的問題能夠達到400K左右。在進氣結束后發動機會進行壓縮,此時的活塞運動方向改為由下至上沒進氣門與排氣門均要關閉,氣缸體積減小,氣體會發生壓縮混合。而后,發動機的氣體開始做功,該過程中會由火花塞將壓縮混合形成的氣體點燃,在高溫與高壓的影響下活塞將從下至上進行做功。最后,發動機需要排氣,即排氣門需要打開,進氣門需要關閉,曲軸通過連桿推動活塞,促使活塞繼續由下至上運動,達到最上方時代表完成排氣。

2 曲軸制造中的機械加工技術

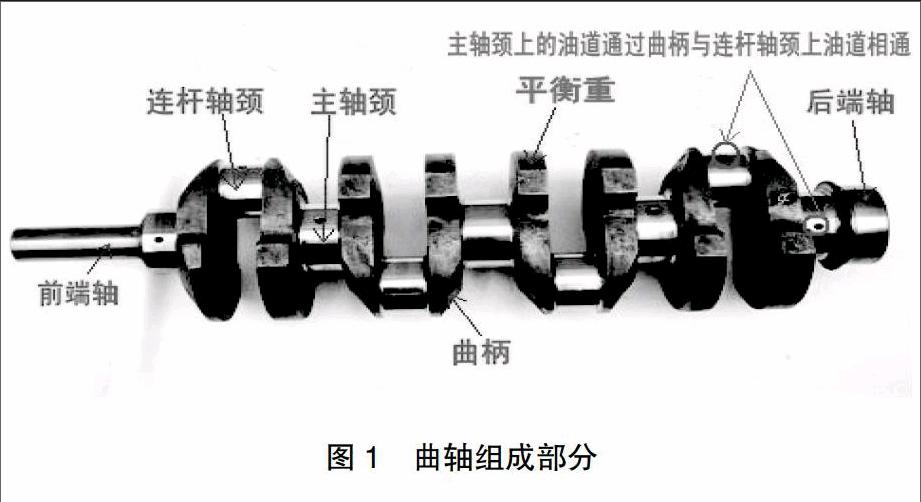

汽車發動機曲軸材料的種類十分豐富,但是比較常見的應該為鋼和球墨鑄鐵,且球墨鑄鐵材料的性能明顯要優于鋼,其熱處理以及切削性能與鋼材料基本上相同,在材料成本上卻明顯低廉。汽車曲軸制造中應用機械加工技術時,一般需要對曲軸的多個部位進行加工,包括前端軸、連桿軸頸、主軸頸、曲柄、平衡重、主軸頸上有道通過曲柄與連桿軸頸油道相通、后軸端等(如圖1所示),比較主要的加工部位應該為主軸頸和連桿軸頸。曲軸主軸頸和連桿軸頸的制造中應用機械加工技術時,首先需要選取好的曲軸材料進行高溫熔煉,此時一般選取沖天爐這一設備,在熔煉結束后需要做好曲軸的造型工作,對已經設計好的曲軸部件進行形狀方面的加工,而后進行機械加工、鍛造、熱處理、表面強化處理[2]。待鉆孔、磨削、滾壓、拋光等處理后,必須要對曲軸的平衡進行嚴格測試與檢查。只有保證曲軸在機械加工后具有良好平衡性,其在發動機中放能夠良好發揮作用,對于保證汽車的安全性具有重要積極意義。

3 曲軸制造中應用機械加工技術的重要性

當前,我國汽車工業的發展狀態良好,隨著人們生活水平的提高,其對于汽車的需求量不斷增多,且要求越來越高,不僅僅為我國汽車制造業提供了巨大的發展空間,更對汽車制造業提出了嚴峻的挑戰。曲軸是汽車發動機零部件中比較關鍵的旋轉部件,其加工工藝比較難,對于發動機的正常使用和壽命等均存在重要影響,更與汽車的安全性存在密切關聯[3]。應用機械加工技術對汽車發動機曲軸進行加工,不僅能夠保證其質量,還促使其具有較高的可靠性。由此可見,在未來汽車制造業的發展中,曲軸制造需要更加良好的應用機械加工技術。

4 結論

綜上所述,汽車屬于現代生活中十分普遍的交通工具,與人們的生活關系密切,汽車制造業的改進與發展更對人們的生活會產生一定影響。良好的汽車制造業發展狀態能夠提升我國汽車行業在國際市場的地位,推動我國國民經濟水平的進一步提升。機械加工技術在汽車發動機曲軸制造中的應用,不僅能夠有效提高汽車的基本性能,更能夠提高使用者的舒適性和安全性。未來,汽車發動機曲軸制造仍需要進一步對機械加工技術進行改進和應用,做好加工環節質量的把關,以此促使我國汽車產業穩健發展。

參考文獻:

[1]張杰.發動機曲軸高效加工技術的設計與研究[J].制造業自動化,2011,01(03):32-35.

[2]葛茂根,王少明,劉明周等.不確定環境下再制造發動機曲軸軸向間隙優化控制[J].機械工程學報,2015,08(09):99-106.

[3]孫維漢,徐素明,陳俊武等.汽車發動機再制造技術應用探索[J].機械設計與制造工程,2013,11(04):90-93.