亨比到底有什么?

劉子超

在南印的亨比村(Hampi),最令我驚奇的,恐怕還是嬉皮士的數量之多。嬉皮士幾乎都是外國人,盡管來自五湖四海,但有著相似的裝扮。他們有的剃了光頭,有的留著臟辮子,穿著皺巴巴的粗麻衣服,打著耳洞或鼻釘,很瘦,眼神直勾勾,表情中帶著人畜無害的平靜,又似乎暗藏激流。

沒人說得清嬉皮士最初是怎么看中亨比的。或許因為這里只有素食沒有酒精,遠離任何一座大城市,自打成為廢墟以來,就有一種與世無爭的氣氛。加上物價便宜,幾乎不費力氣就可以一直生活下去。

也確實有人一直生活下去了。在亨比村閑逛時,我總是碰到一個開民宿的日本女人。小小的個子,蓬松的短發,臉上已經曬成棕色。聽人說,她七年前來亨比旅行,認識了村里的一個印度男人。如今她已是兩個混血小孩的母親。一天早上,我看到她送兩個孩子上學。村里的印度主婦和她打著招呼,而男人的目光似乎總會在她身上停留得更久。

她開的民宿我也去看了。只有四個房間(其中一間她自己住),全是四人床位,一晚只要200盧比,不到人民幣20塊錢。如果住在屋頂,自己搭帳篷,就只要100盧比。廁所和浴室都是露天的,女性多少有些不便。不大的院子里,放著塑料椅和書架,上面插著一些日文書籍。

住在這里的大多是日本嬉皮士。穿著打扮絕不寒酸,大概只是純粹享受這樣的生活而已。我與其中一位日本姑娘吃過一頓晚餐。她在東京是西式糕點師,來亨比已經三個月了,還沒有回去的計劃。當我問她為什么喜歡亨比時,她反問:“你不覺得亨比很美好嗎?”

“比日本美好?”

“當然!”她一副“這還用說”的表情。

去猴神哈奴曼神廟的路上,我騎著租來的摩托車,經過一個偏僻的村莊。問路時,遇到一個皮膚黝黑、身材瘦削的比利時女人。她告訴我,她已經在這里生活了30年。最初住在亨比村,后來搬到這里。她大概六十多歲,還梳著少女的麻花辮。和印度女人一樣,她穿著沙麗,戴著各種各樣的飾品。她在比利時是室內設計師,來亨比之前離了婚——“上輩子的事了”。

我問她以什么為生。她說在這里幾乎用不到什么錢。在決定搬到亨比后,她就帶上了在比利時的所有積蓄,在這里買了地,蓋了房。

“我吃素,這里的蔬菜很便宜。有時我也給亨比的餐廳做做室內設計。如果生活在比利時,錢或許是很重要的東西。但在這里,錢對我來說只是數字。生活中有很多比數字更有意思的事情,不是嗎?”

我問她是不是開了民宿,她笑著說沒有。閑暇時,她喜歡自己做珠子和首飾。她抬起胳膊,給我看戴在上面的飾品。

“都是我自己做的,”她說,眸子閃著光。

騎出村子,只見公路兩側是大片的水稻田,零星的椰子樹搖曳其間。稻田的盡頭仿佛一條邊界。從那里開始,亨比特有的黃褐色石塊一直鋪展向遠方,給人一種亙古未變之感。

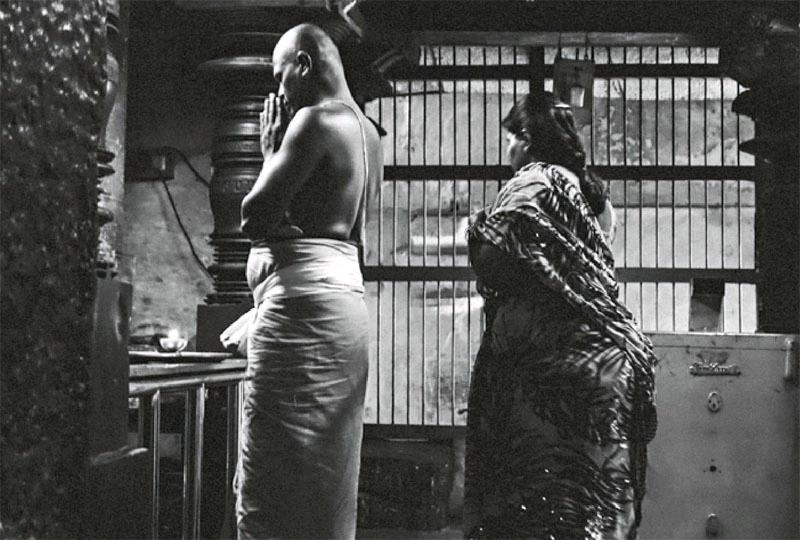

在印度旅行時,我目睹了很多丑陋的現代化。和在中國一樣,那是勢不可擋的趨勢。可是,惟獨在亨比,我能感覺到某種根深蒂固的東西存在:每天清晨,家家戶戶在門前畫上蓮花,去河邊浣衣,去廟里祭拜,去田里勞作,傍晚灑掃庭除。那種根深蒂固的東西,正是農業時代最后的尊嚴感。尊嚴感當然需要一點點金錢維持,但那不是最重要的。最重要的是明白自己想要的,執著地堅持下去。

這或許就是,嬉皮士也好,我也好,久久不愿離開亨比的原因。

Tips

定都亨比的毗奢耶那伽羅帝國,曾是整個南印最大的印度教帝國。著名的維塔拉神廟里,供奉著雕刻精美的石制戰車。數代君王曾為維塔拉神廟增磚添瓦,但神廟始終未能完工,因為16世紀中葉時,德干高原上強大的穆斯林軍隊揮師南下,攻陷了這里。十萬印度教徒慘遭屠戮,毗奢耶那伽羅帝國隨之衰落。