τ-P變換在面波勘探中的應用

鐘 韜

(1.水能資源利用關鍵技術湖南省重點實驗室,湖南長沙410014;2.中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司,湖南長沙410014)

0 引 言

面波勘探能迅速獲得與地層結構相關的橫波速度,廣泛應用于工程地質勘探領域。目前,對面波的分析解釋主要是對基階面波頻散曲線進行正反演。而在實際的野外原始資料中,除了存在基階模態的面波外,通常還存在折射波、反射波、聲波、高階面波等干擾波。由于工程場地條件復雜,加之震源(大錘)能量較弱,不能采用大間距大排列觀測系統,使得各種波疊加在一起難以有效識別,增大了提取基階面波的難度。雖然在頻率-波數域能壓制部分干擾波,但很難消除各種波的干涉疊加影響。

本文使用τ-P變換,分離折射波、反射波、聲波、高階面波等干擾波,壓制各種干擾波對基階面波的影響,突出基階面波,提高有效面波頻散曲線拾取的準確性和精度。

1 τ- P變換原理

τ-P變換即通常所說的線性Radon變換,是指將原X-T域的地震信號沿著某射線進行疊加求和,得到τ-P域中用τ和P來描述的地震信息。1978年,Claerbout和Stoffa提出τ-P變換簡單的數學公式,可表示為

Ψ(P,τ)=∑φ(x,t=τ+Px)Δx

式中,φ(x,t=τ+Px)代表X-T域的地震記錄;Ψ(P,τ)代表在τ-P域中的地震記錄。其實現過程實際上是傾斜疊加的過程,τ-P空間某1點的記錄Ψ(P0,τ0)可通過在X-T域中的1條直線(斜線為P0)上的點求和得到[1-2]。

2 波場特征分析及辨識

理論上,反射波、折射波、面波、直達波在X-T域中呈雙曲線、直線形態,各種波互相交叉干涉構成復雜的時距關系。通過τ-P變換后,對于直線形的折射波、面波、直達波而言,P值為一定值,在τ-P域呈點狀;雙曲線的反射波在τ-P域呈橢圓狀。

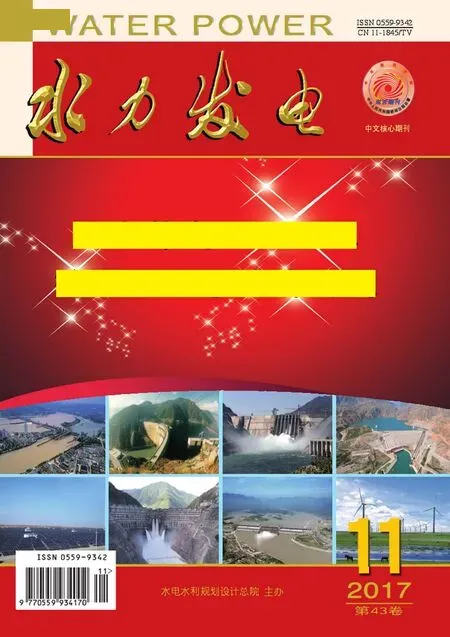

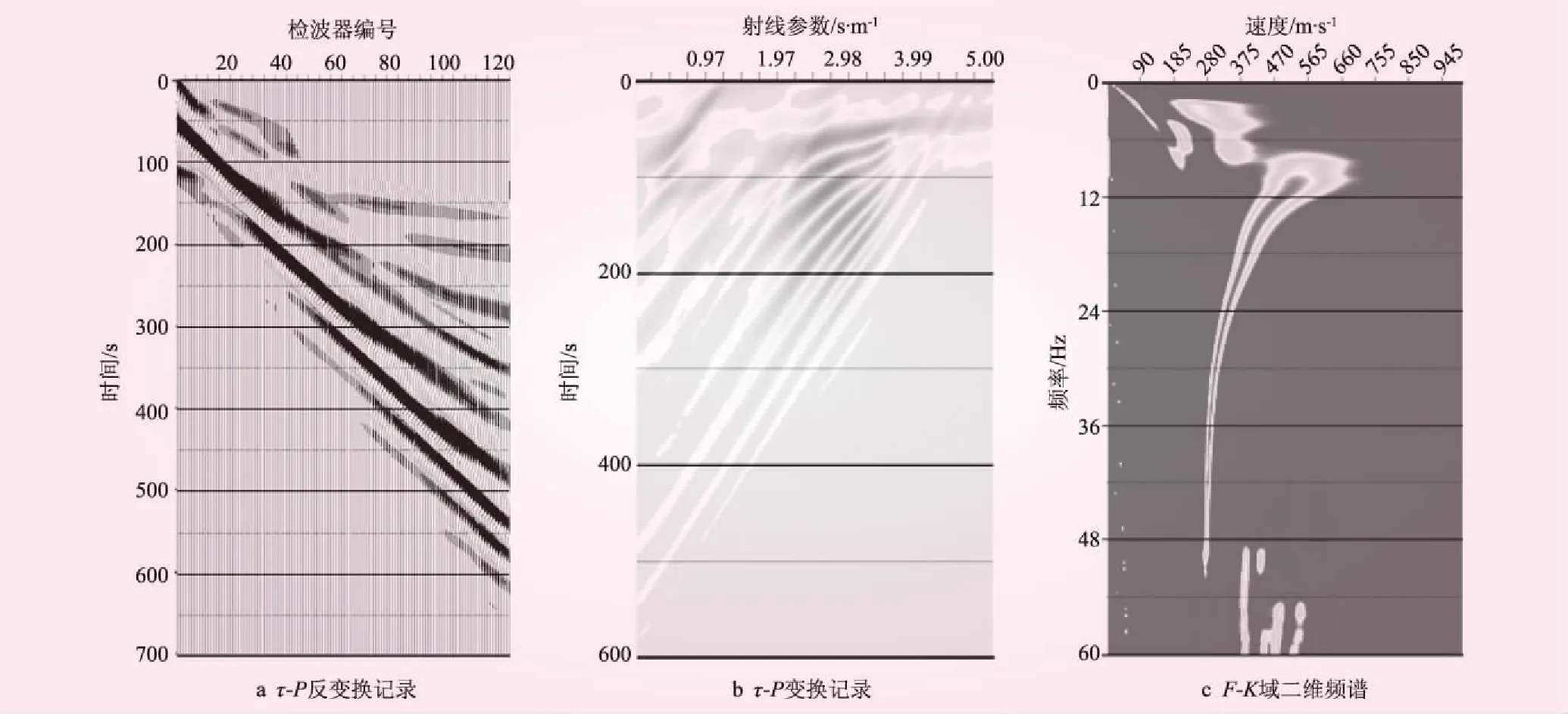

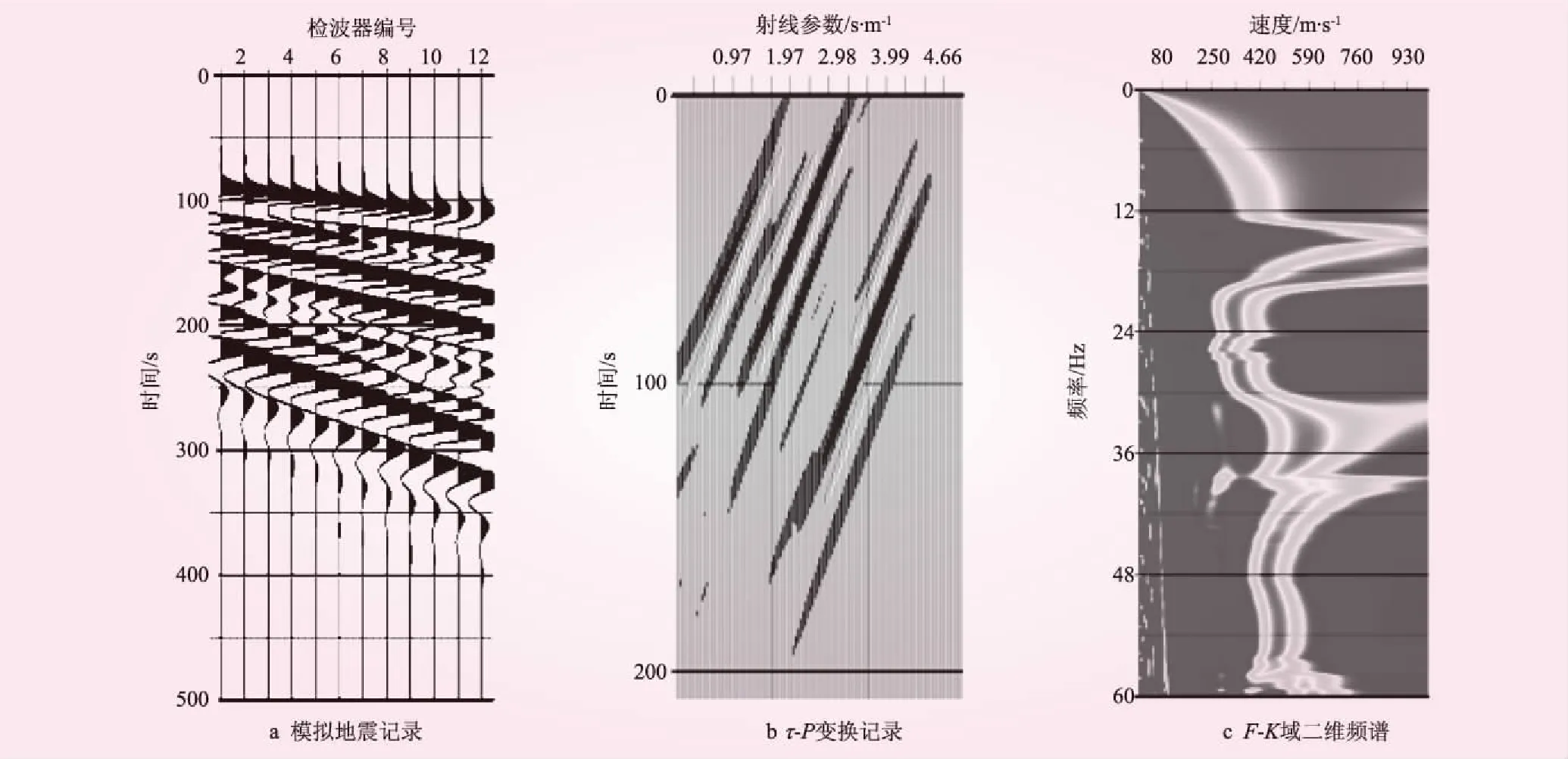

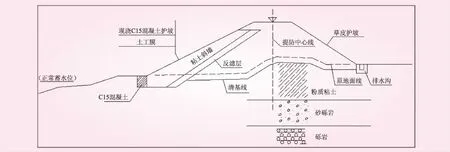

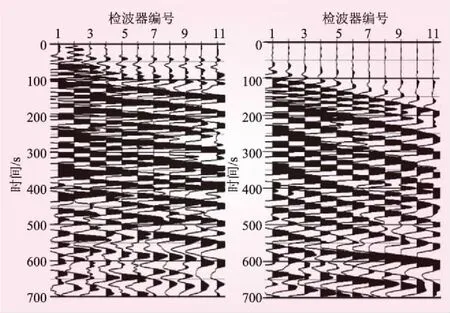

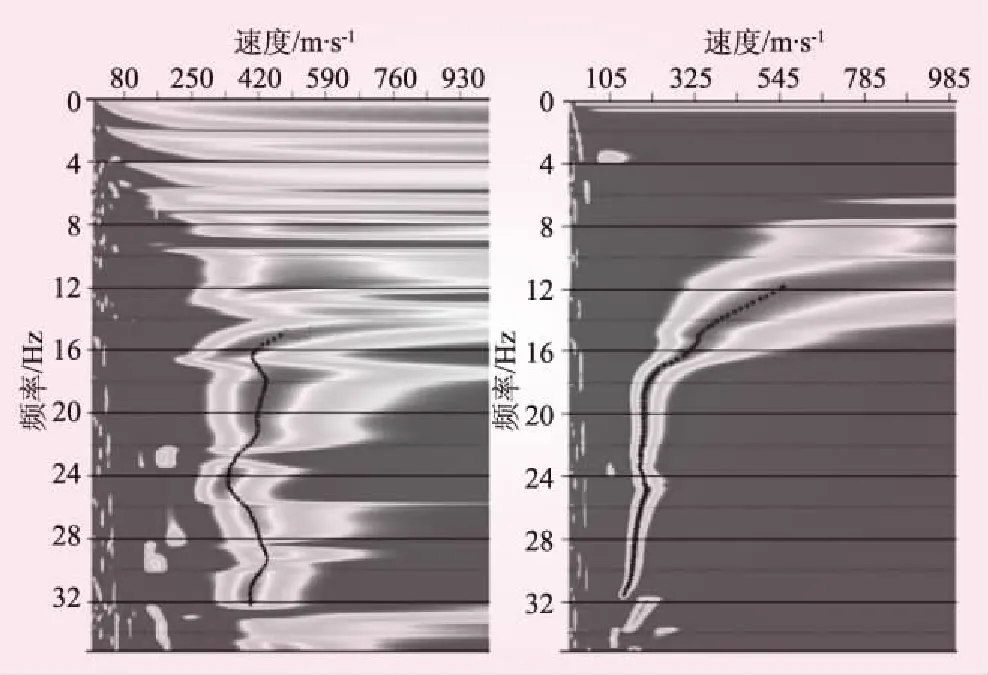

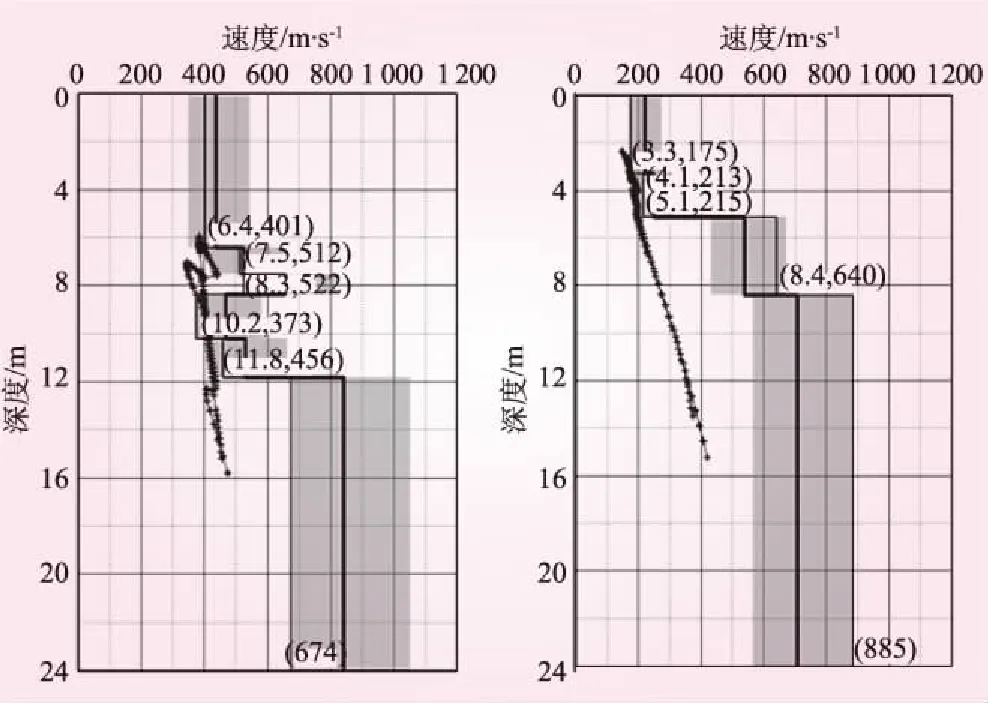

通過對地震波運動學的分析,各種波在τ-P域分布有以下特征:直達波曲線是反射波曲線的漸近線,在無限遠處與同一界面的反射波曲線相切,在τ-P域中其斜率為反射波斜率的最大值;折射波曲線與同一界面的反射波曲線在臨界角對應的曲線處相切,在τ-P域中處于橢圓上,與反射波部分重合在一起;直達波、面波點在τ為零的P軸上(時距曲線在T軸的截距為0),由于P直 圖1 X-T域與τ-P域內各種波示意 圖2 大排列正演模擬結果 實際上,由于在X-T域的地震波有一定的周期性,且τ-P變換過程中空間假頻率、端點(截斷 )效應及面波頻散特性的存在,在τ-P域的地震信號并 不是簡單1個點或者是1個波形,而是1組波形。但是,對上述各種波在τ-P域內的分布特征的研究分析表明 ,在τ-P域的直達波、面波、折射波可以用其慢度的大小來區分識別,在同一時間點上存在P折 本文設計3層層狀均勻介質,模擬野外實際工作情況下采集的全波場地震記錄。記錄參數為:偏移距0、道間距2 m、120道接收、采樣率0.5 ms。圖2為大排列正演模擬結果。從圖2a中可以清晰地看到,在前40道各種波形信號混雜在一起,不能有效分辨,隨著偏移距的增大,各種波形信號逐漸分離開來,根據其運動學特征,在一定程度上能夠對其進行辨識。對模擬數據進行τ-P變換得到圖2b,從左到右依次為反射波(折射波)、直達波、高階面波、聲波、基階面波,根據各種類型波形信號慢度P的大小可以清楚地進行分辨識別。因此,只需將τ-P域內的基階面波左側所有波形信號剔除,就可最大限度地壓制干擾波對基階面波的影響。圖3為大排列壓制干擾波后的結果。從處理前后資料的對比分析可以看出,τ-P變換濾波在壓制各種干擾波并突出基階面波方面有很好的效果。 由于工程地震勘探場地條件及震源(大錘)能量的強度均受到很大程度的限制,不能采用大間距大排列的觀測系統。針對此情況,根據工程地震勘探常用的采集參數及對大排列觀測系統的綜合分析,截取上述模型中40~51道作為新的地震記錄進行分析研究,即采用偏移距為40 m、道間距為2 m、12道接收、采樣率為0.5 ms的參數進行正演模擬。圖4、5分別為小排列正演模擬結果及壓制干擾波后的結果。從圖4、5可以看出,由于排列長度過小,各種干擾波對基階面波的影響較大,其頻譜與大排列地震記錄頻譜有很大的差異,不能有效地識別基階面波。通過對原始數據進行τ-P變換及濾波處理后,F-K域頻譜形態與大排列地震記錄頻譜基本一致,很好地壓制了干擾波。僅因由于檢波點的減少,導致頻散譜的分辨率有所降低。 圖3 大排列壓制干擾波后的結果 圖4 小排列正演模擬結果 某農田堤防工程,防護面積21.5 hm2。采用5年一遇洪水標準設計,正常蓄水位165.0 m,設計水位169.0 m,堤防全長809 m,堤頂高程170.0 m,堤頂寬度3.5 m,鋪筑厚20 cm泥結碎石路面(當前已硬化為混凝土路面)。堤身迎水面采用現澆C15混凝土護坡,背水面采用草皮護坡,堤身防滲采用粘土斜墻結合土工膜防滲,粘土斜墻底基面均落于粉質粘土層或礫巖層上。堤身填筑材料為砂礫石料,堤基下伏地層分別為粉質粘土層、砂礫石層及礫巖層。堤防工程典型橫斷面見圖6。 圖5 小排列壓制干擾波后的結果 圖6 堤防工程典型橫斷面 本次試驗地點位于堤防背水面底部、排水溝右側,測試高程約167.0 m,下伏第1層粉質粘土層厚2~3 m,第2層砂礫石層厚2~3 m。根據現場試驗,確定采集參數:偏移距20 m、道間距2 m、12道接收、采樣率為0.5 ms。 圖7 τ-P變換濾波前后記錄對比 圖8 τ-P變換濾波前后頻譜對比 圖9 τ-P變換濾波前后反演結果對比 圖7為τ-P變換濾波前后記錄。從圖7可以看出,τ-P變換濾波后,干擾波得到了壓制,有效面波記錄在X-T域內得到明顯的改善。對圖7做傅立葉變換得到F-K域頻譜(見圖8)。從圖8可以看出,τ-P變換濾波前頻譜因干擾波的影響出現截斷現象,分辨率較濾波后結果降低,且由于高視速度干擾波的影響,基階面波頻散譜能量團向高速度方向偏移,導致拾取的基階面波高頻段速度偏高。對拾取的頻散曲線進行反演(見圖9)。從圖9可以看出,τ-P變換濾波前反演第1層橫波速度為401 m/s,分界線在6.4 m處;第2層橫波速度為517 m/s,分界線在8.3 m處,其速度與層厚均與實際地質情況不符。 濾波后反演第1層橫波速度為175 m/s,分界線在3.3 m處;第2層橫波速度為214 m/s,分界線在5.1 m處,與實際情況基本吻合。 工程面波勘探傳統處理方法是通過頻率濾波的方式,選擇頻率時窗大小,對干擾頻段進行消除、弱化。但干擾波部分頻段與面波重合,若時窗開得過大則會包含干擾波;若過小時則會消耗有效波。而在τ-P域中則能很容易通過地震波慢度的大小來識別、分離面波與干擾波。因此,在傳統面波處理流程中加入τ-P變換這一步驟,可以提高資料處理的精度與準確度。此外,在進行τ-P變換時,還需特別注意空間假頻及端點效應,避免影響資料處理及解釋的精度。 [1] 雷宛, 肖宏躍, 鄧一謙. 工程與環境物探教程[M]. 北京: 地質出版社, 2006. [2] 吳律.τ-P變換及應用[M]. 北京: 石油工業出版社, 1993. [3] 單娜琳, 劉占興. 分離高階模態面波的τ-P變換方法[J]. 桂林理工大學學報, 2013, 33(3): 413- 419. [4] 羅敏.τ-P變換在表面法波動勘測中的研究及應用[D]. 福州: 福州大學, 2005 [5] 戚敬華, 李萍. 利用τ-P變換技術實現多波波場分離[J]. 煤田地質與勘探, 1998, 26(5): 54- 57. [6] 許世勇, 李彥鵬, 馬在田.τ-P變換法波場分離[J]. 中國海上油氣(地質), 1999, 13(5): 334- 337. [7] 鐘森, 陳廣思. Radon變換在提取反射信號和壓制干擾中的應用[J]. 石油地球物理勘探, 1989, 24(4): 367- 380.

3 數值模擬

4 工程實例

5 結 語