楊房溝水電站河谷演化模擬及邊坡穩定性分析

王小江,李 沖,張孟七

(1.水能資源利用關鍵技術湖南省重點實驗室,湖南長沙410014;2.中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司,湖南長沙410014)

0 引 言

楊房溝水電站位于四川省涼山州木里縣境內的雅礱江中游河段上,壩型為混凝土雙曲拱壩,正常蓄水位2 094 m,相應庫容4.558億m3,最大壩高155 m。裝機容量1 500 MW,多年平均發電量68.74億kW·h[1]。壩址區河谷深切、山高坡陡、地應力水平相對較高。河谷斜坡由于巖體節理、斷層切割及風化卸荷等地質作用的影響,壩址區天然邊坡在一定程度上存在穩定性問題。

本文在地質勘探成果以及掌握的壩址河谷邊坡及河床部位巖體地質條件和特征(主要包括河谷演化、河谷形態、邊坡巖體應力場基本規律、邊坡卸荷情況及變形破壞規律等)的基礎上,參考已有研究成果[2- 8],建立河谷邊坡演化發展的數值計算模型,確定合理的初始地應力條件,采用可反映邊坡演化進程的巖石力學本構模型模擬河谷的演化發展,通過對比實測點計算應力值與實測值來檢驗模擬的合理性,并在此基礎上分析現今河谷應力場的基本規律,采用強度折減法計算邊坡安全穩定系數,分析河谷邊坡的穩定性。

1 壩址區地質條件

楊房溝壩址區兩岸山頂海拔4 000~4 500 m,河谷深切呈 “V”形,左岸為萬年雪山山脈,右岸為太陽山山脈,山脈走向呈近南北向,地勢北西高南東低,兩岸地形陡峭,基巖裸露,地形坡度多在50°以上,局部呈懸崖狀。楊房溝長約 8.3 km,流域面積約 14.25 km2,深切逾百米,溝口寬30~40 m,溝口有少量的泥石流堆積物。工程場地位于松潘-甘孜地槽褶皺系雅江褶皺帶(印支期),庫區位于川滇菱形塊體內。近壩區西北部主要斷裂有三巖龍斷裂及前波斷層。上壩址花崗閃長巖節理以NNE、NWW及NNE向為主,NE、NW向較少,變質粉砂巖內主要發育NW、NE、NWW向的優勢節理。

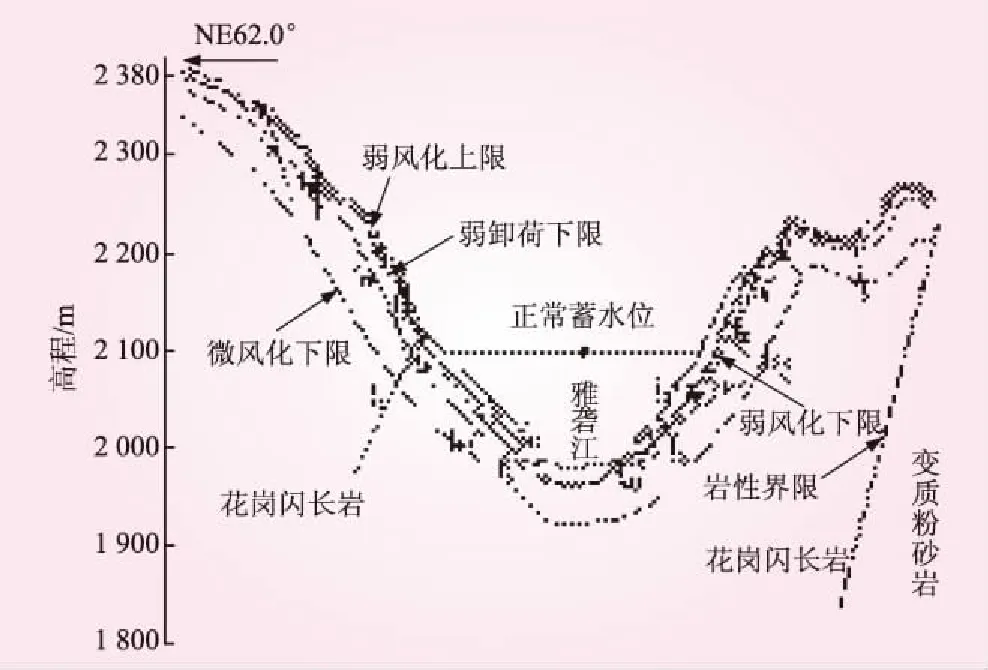

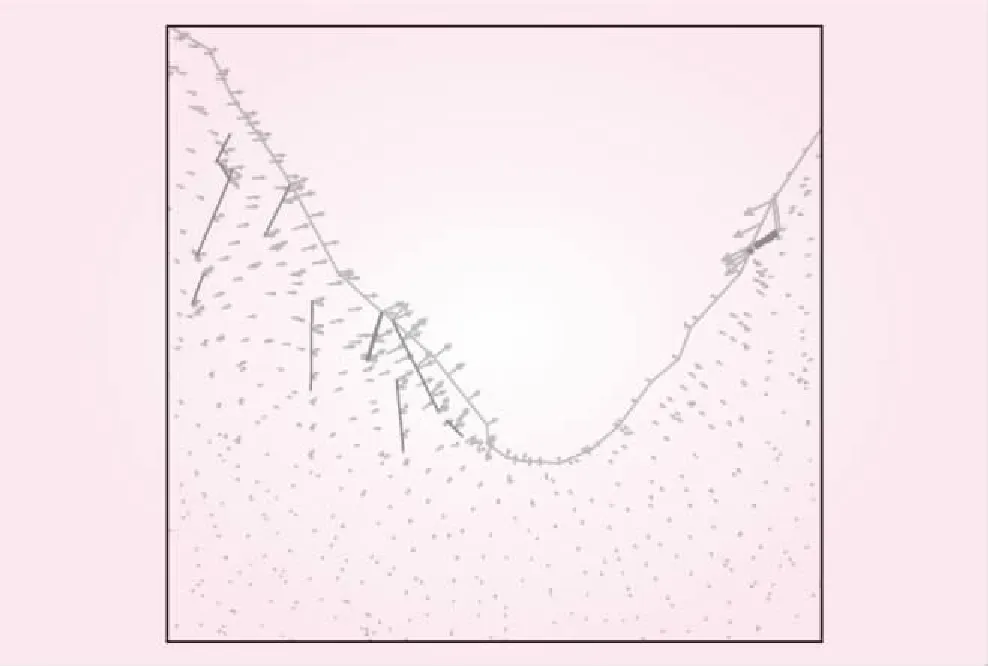

壩址區主要出露三疊系上統新都橋組變質粉砂巖(T3xd)、三疊系上統雜谷腦組中薄層灰色板巖夾砂巖(T3z)、燕山期花崗閃長巖巖體及第四系松散堆積物(Q4)等。巖體全風化及強風化分布及發育深度有限,主要分布在相對緩坡及植被發育區,水平發育深度約3 m。邊坡巖體的卸荷變形主要受花崗閃長巖中發育的NNW和NNE向裂隙控制,在坡面一定深度形成了強卸荷帶和弱卸荷帶。壩址區勘II工程地質剖面見圖1。

圖1 壩址區勘II工程地質剖面

2 河谷演化模擬計算

2.1 模擬概化

2.2 模型建立

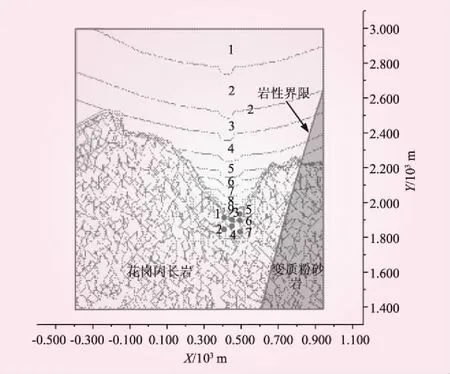

計算剖面的選擇主要考慮坡體的地質代表性和分析成果的對比性。此次計算選擇勘II線剖面作為模擬計算剖面。模型建立在局部坐標系X、Y下,X軸正方向指向右岸(即SW62°),Y軸正方向鉛直向上。總體范圍為:上部高程3 000 m、下部高程1 400 m,橫河向長1 333 m。求解規模為:塊體數1 836個,可變形三角形單元 17 802個,網格結點16 326個,接觸數12 279個。模型中考慮4組優勢節理: N15°E /NW∠40°、N80°E /NW∠40°、N20°E /SE∠50°和N60°W /SE∠80°。二維離散元模型見圖2。河谷坡面附近監測點實測地應力見表1。

圖2 二維離散元模型

2.3 計算參數與邊界條件

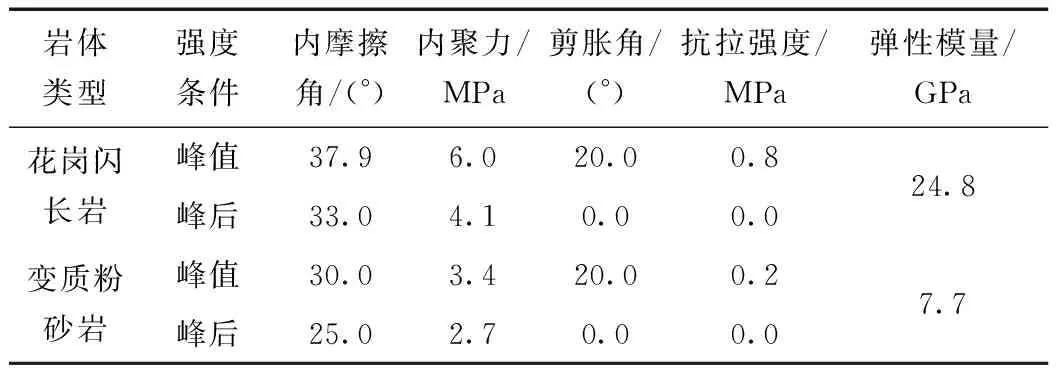

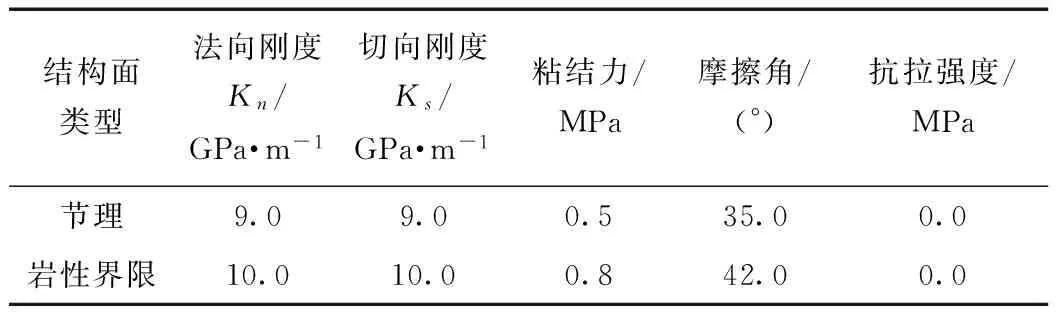

首先采用GSI方法獲得巖體基本力學參數初始值,進行初始地應力場的模擬計算,然后根據計算結果揭示的基本特征與現實條件的差別,分析出可能不合理的某個或幾個巖體參數,對其取值進行適當調整,直到滿足要求,再作為初始條件進行計算。巖體力學參數見表2。結構面強度參數見表3。

表1 監測點實測地應力

表2 巖體力學參數

表3 結構面強度參數

模型左、右邊界及底部均采用速度約束條件,對所有可變形塊體及結構面給定線性變化的初應力條件。根據部分應力實測資料及河谷實際條件確定計算中初始地應力條件為:σxx=-0.017H、σyy=-0.026H、σzz=-0.017H。式中,σxx、σyy、σzz分別為X、Y、Z方向初始應力;H為埋深。

3 模擬結果

3.1 應力場分布規律

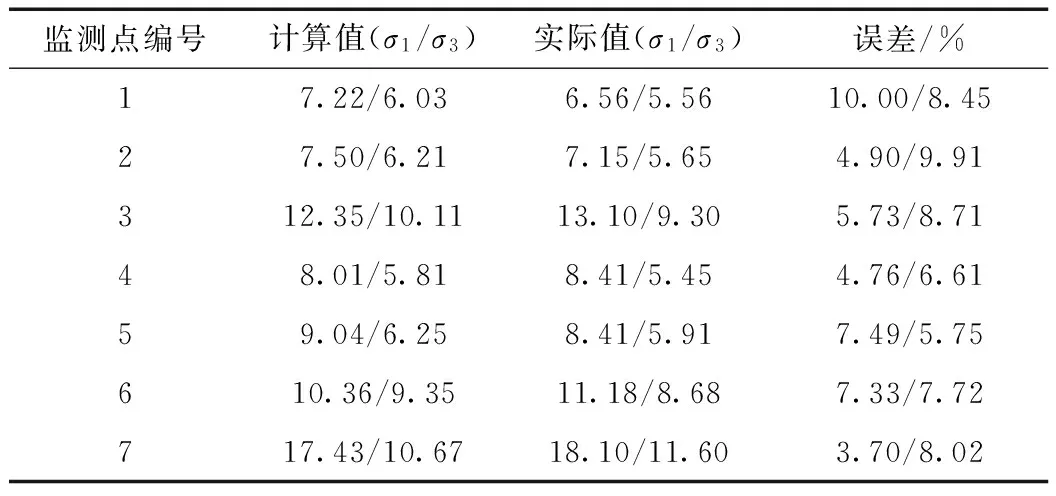

初始應力場計算值與實測值對比見表4。從表4可知,兩者最大誤差不超過10%。表明所采用的模擬方法是合理的,模擬結果對工程有參考價值。

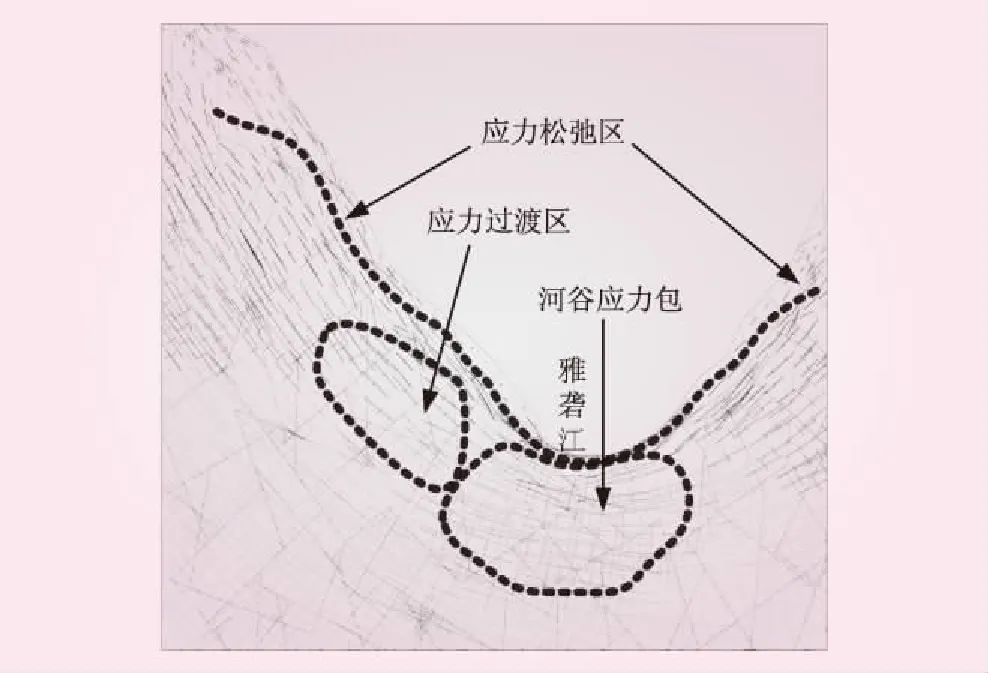

圖3為勘II線剖面的主應力矢量。從圖3可以看出,由于侵蝕切割作用導致巖體的應力重分布,使得河谷巖體應力狀態呈現岸坡深部的原巖應力區、岸坡淺表層卸荷帶的應力松弛區、河谷底部應力集中區、以及連接應力松弛區和集中區的應力過渡區[9-10]。其中,應力松弛區主要位于岸坡淺表層的弱風化帶,由于巖體初始應力的釋放,谷坡表面應力降低,形成松弛區,此處巖體由于表生改造作用,卸荷裂隙發育,巖體結構松弛,變形模量較小,σ1=0~3.5 MPa,方向與坡面近于平行;應力過渡區水平分布深度在40~100 m范圍內,σ1=10.5~14 MPa;河谷應力集中區是由于河谷臨空面形成后產生的應力重分布而形成的,位于河床垂直深度15~90 m范圍內,σ1=24.5~28 MPa,最大值出現在河床垂直深度65 m左右,此處應力集中程度較高,主要是由于谷坡地形和橫向水平地質構造作用疊加所致,勘II線鉆孔136在孔深69~85 m局部產生較多餅狀巖芯,這與應力集中區信息相符;原巖應力區位于左、右岸水平深度150 m,以及河床垂直深度大于200 m范圍內,此處的應力不受岸坡地形的影響,應力變化梯度較緩,主應力方向穩定。

表4 初始應力場計算值與實測值對比

圖3 勘II剖面河谷 σ1矢量

3.2 塑性區規律

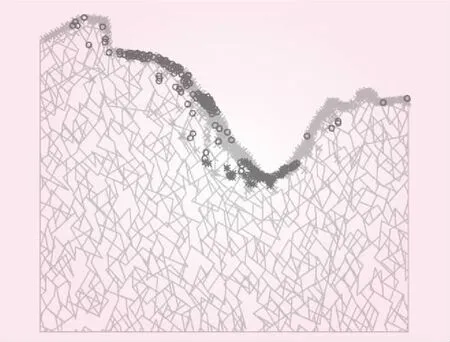

河谷剝蝕結束后勘II剖面的塑性區見圖4。從圖4可知,高邊坡巖體的表生改造會導致邊坡在距離地表一定范圍內形成類似隧道圍巖松動圈的卸荷帶(實測顯示,卸荷水平深度20 m左右,上壩址區左岸水平發育深度較右岸略深)。模擬所得塑性區水平發展深度在10~30 m之間,左岸發育水平深度較右岸略深,發育特征與實際卸荷帶相符;邊坡的地貌形態是影響塑性區發育深度的重要因素,地形越陡,山體越高,塑性區越發育;由于邊坡下部受到谷底的約束作用,應力釋放及調整較困難,塑性區發育深度較淺,隨著邊坡高程的增加塑性區發育深度增加。

圖4 勘II剖面塑性區

4 邊坡穩定性分析

極限狀態下勘II剖面塑性區見圖5。從圖5可知,左岸河谷塑性區水平深度較右岸大,左岸高高程岸坡淺部與河床底部存在較大范圍的拉裂破壞區,對邊坡的局部穩定性有較大影響,具體表現為局部落塊,崩落等,在暴雨和地震等不利工況下會更加嚴重,應予以重視。極限狀態下勘II剖面位移矢量和剪切位移見圖6。從圖6可知,位移矢量總體表現為近垂直坡面的回彈變形,左岸河谷低高程部位位移較大,河谷岸坡右岸有塊體松動,此處有較大的剪切位移和橫河向位移,對邊坡穩定不利,對相應部位應采取工程措施加固。采用強度折減法計算得河谷邊坡的總體安全穩定系數為1.89。

圖5 勘II剖面塑性區

圖6 勘II剖面位移矢量與剪切位移

5 結 語

結合楊房溝水電站壩址河谷邊坡巖體地質條件及地應力實測資料,采用離散元模擬方法,研究了勘II剖面處河谷演化以及現今邊坡應力和塑性區基本規律,采用強度折減法計算得出邊坡總體安全穩定系數,得出以下結論:

(1)應力場模擬值與實測值相比最大誤差不超過10%,表明模擬方法合理。侵蝕切割作用導致邊坡巖體的應力重分布,使其應力狀態呈現為原巖應力區、岸坡淺表層的應力松弛區、河谷應力集中區和應力過渡區。松弛區卸荷裂隙發育,巖體質量差;集中區應力集中程度較高,局部產生較多餅狀巖芯。

(2)塑性區的發育特征與邊坡地貌形態和地形約束作用有關,模擬水平發育深度在10~30 m之間,發育特征與實際卸荷帶相符。

(3)強度折減法計算得河谷邊坡總體安全穩定系數為1.89。河谷左岸高高程岸坡淺部與河床底部存在較大范圍的拉裂破壞區,右岸有塊體松動,對邊坡穩定不利。

[1] 單治鋼, 段偉鋒, 呂敬清, 等. 楊房溝水電站預可行性研究報告工程地質篇[R]. 杭州: 中國水電顧問集團華東勘測設計研究院, 2007.

[2] 榮冠, 朱煥春, 王思敬. 錦屏一級水電站左岸邊坡深部裂縫成因初探[J]. 巖石力學與工程學報, 2008, 27(S1): 2855- 2863.

[3] 謝紅強, 肖明礫, 何江達, 等. 錦屏水電站壩區初始地應力場回歸反演分析[J]. 長江科學院院報, 2008, 25(5): 50- 54.

[4] 李世海, 高波, 燕琳. 三峽永久船閘高邊坡開挖三維離散元數值模擬[J]. 巖土力學, 2002, 23(3): 272- 277.

[5] 劉明, 黃潤秋, 嚴明. 錦屏一級水電站IV-VI山梁霧化邊坡穩定性分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2006, 25(z1): 2801- 2807.

[6] 焦玉勇, 葛修潤, 劉泉聲, 等. 三維離散單元法及其在滑坡分析

中的應用[J]. 巖土工程學報, 2000, 22(1): 101- 104.

[7] 李莉, 何江達, 林正偉, 等. 糯扎渡水電站地下廠房初始地應力場研究[J ]. 紅水河, 2003, 22(4): 28- 32.

[8] 郭懷志, 馬啟超, 薛璽成, 等. 巖體初始應力場的分析方法[J]. 巖土工程學報, 1983, 5(3) : 64- 75.

[9] 黃潤秋. 巖石高邊坡發育的動力過程及其穩定性控制[J]. 巖石力學與工程學報, 2008, 27(8): 1525- 1543.

[10] 端木杰超. 深切河谷地應力場分析研究[D]. 武漢: 長江科學院, 2014.