峽江水利樞紐庫(kù)區(qū)抬田土壤肥力及水分變化規(guī)律分析

鄧海龍,許亞群,謝亨旺,王少華,劉方平,李 昂,李 桓

(江西省灌溉試驗(yàn)中心站(江西省農(nóng)業(yè)高效節(jié)水與面源污染防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室),南昌 330201)

抬田工程土層結(jié)構(gòu)是指抬田工程中為避免耕地淹沒(méi)及作物澇漬災(zāi)害,保持耕作土壤水肥,而進(jìn)行的耕地土層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),自下而上分為墊高層、保水層和耕作層。抬田工程的施工工藝流程為:施工準(zhǔn)備→耕作土層剝離與堆放→墊高層土石方填筑與驗(yàn)收→保水層填筑與驗(yàn)收→耕作土回填、攤平→ 道路工程施工→田間工程施工→施工結(jié)束[1]。耕作層利用剝離的原耕作層回填以保證作物較好的生長(zhǎng);保水層由防滲性能較好的黏土組成以防止灌溉水分過(guò)快產(chǎn)生深層滲漏,同時(shí)可以防止庫(kù)水上漲頂托對(duì)作物根部的浸泡;底部墊高層采用當(dāng)?shù)仫L(fēng)化料或砂礫石填筑[2-7]。目前多元結(jié)構(gòu)地基抬田的關(guān)鍵控制技術(shù)在國(guó)內(nèi)外尚無(wú)理論依據(jù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)[4-6],本文以江西省峽江庫(kù)區(qū)吉水縣水田鄉(xiāng)富口村抬田區(qū)土壤為研究對(duì)象,地處東經(jīng)115°06′,北緯27°23′,位于761縣道旁邊,距水田鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)府約5.8 km,距105國(guó)道約14.0~14.5 km,抬田區(qū)面積為13.73 hm2,耕地高抬至高于水庫(kù)正常蓄水位0.5~1 m,田面高程實(shí)際抬高的高度為1.5~3.5 m,并對(duì)抬高后的耕地配套田間工程,完善農(nóng)田灌排條件,使被抬高后的耕地滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料

在富口村抬田區(qū)選擇具有代表性的田塊為研究對(duì)象,選取的已抬田區(qū)與未抬田區(qū)試驗(yàn)田均屬于同一戶(hù)村民的責(zé)任田,且相距不遠(yuǎn),建立試驗(yàn)示范區(qū)和對(duì)照區(qū)。抬田示范區(qū)耕作層土壤干容重為1.51 g/cm3,土壤孔隙度為33.82%,滲透系數(shù)為1.75×10-5,基地肥力為:有機(jī)質(zhì)含量2.30%,全氮含量0.122%,全磷0.081%,全鉀1.41%,堿解氮119 mg/kg,速效磷10.6 mg/kg,速效鉀28 mg/kg。

未抬田對(duì)照區(qū)耕層土壤干容重為1.35 g/cm3,土壤孔隙度為39.93%,滲透系數(shù)為1.79×10-5基礎(chǔ)肥力為:有機(jī)質(zhì)含量2.73%,全氮含量0.16%,全磷0.09%,全鉀1.18%,堿解氮124 mg/kg,速效磷6.57 mg/kg,速效鉀33.00 mg/kg。

設(shè)計(jì)采用的抬田結(jié)構(gòu)由耕作層、保水層和底部墊高層組成,耕作層厚度為20~25 cm,土壤pH 值在5.5~8.0之間,有機(jī)質(zhì)含量2.30%;黏土層(保水層)厚度為35~40 cm,壓實(shí)度為0.90,滲透系數(shù)k在(1.85~2.54)×10-6cm/s之間, 土料pH值在5.0~8.5之間。

墊高層厚度為抬田設(shè)計(jì)高程減耕作層厚度和保水層厚度,填筑材料為碎石風(fēng)化料,不含植物根莖、垃圾等雜質(zhì),最大塊徑<50 cm,土料壓實(shí)度達(dá)到0.85以上。如上圖1所示。

圖1 抬田結(jié)構(gòu)示意圖

1.2 試驗(yàn)方法

采取田間試驗(yàn)與理論分析相結(jié)合的方法。

2 試驗(yàn)處理設(shè)計(jì)

2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)說(shuō)明

(1)試驗(yàn)因素。耕作層土壤TR:分為已抬田水稻耕作區(qū)TR1與未抬田水稻耕作區(qū)TR2。

(2)處理設(shè)計(jì)。本試驗(yàn)設(shè)立已抬田水稻耕作區(qū)TR1與未抬田水稻耕作區(qū)和TR2,進(jìn)行耕作層土壤肥力狀況的跟蹤調(diào)查,各處理重復(fù)3次,則共計(jì)6個(gè)試驗(yàn)區(qū)。

(3)灌水處理。采取當(dāng)?shù)亓?xí)慣的灌溉制度處理淹水灌溉制度。

(4)其他栽培措施。

①播種:供試品種為水稻,早稻為湖南矮,晚稻為白玉絲苗,皆為當(dāng)?shù)刂髟耘嘧魑铩?/p>

②施肥:按照當(dāng)?shù)亓?xí)慣性施肥水平,農(nóng)家肥(豬糞180擔(dān)/hm2)+基肥(45%復(fù)合肥)450 kg/hm2,追施尿素2次(46%的尿素,在移栽后10~12 d施分蘗肥112.5 kg/hm2,尿素+除草劑,移栽后35~40 d施拔節(jié)孕穗肥尿素75 kg/hm2),并在拔節(jié)孕穗期施KCl一次,用量112.5 kg/hm2。

③追肥一般在降雨后或灌溉時(shí)進(jìn)行,先施肥,再灌溉,追肥后5 d內(nèi)不排水,以免造成肥料的損失。

④整地時(shí),采取干耕,干耙的方式,在試驗(yàn)處理之間修筑20 cm高,20 cm寬的田埂,并用薄膜進(jìn)行防滲處理(防滲深度為50 cm),防止處理之間串水串肥,影響試驗(yàn)效果。

⑤雜草控制方面:通過(guò)人工鋤草和除草劑相結(jié)合的方式來(lái)控制雜草的生長(zhǎng)。

⑥病蟲(chóng)害防治方面:通過(guò)噴施農(nóng)藥來(lái)控制,打藥和日常田間管理均相同。

2.2 測(cè)定項(xiàng)目與方法

通過(guò)在試驗(yàn)區(qū)定期采集土樣,進(jìn)行土壤理化性質(zhì)的測(cè)定。

(1)土樣的采集時(shí)間。早稻耕作泡田前1周、早稻收割后2 d、晚稻收割后1周,分別調(diào)查取樣,進(jìn)行測(cè)定,全年共測(cè)定3次,取樣做到具有代表性,采取五點(diǎn)法取樣。用特制的取樣器采集土樣;土樣采回后自然風(fēng)干,研磨后測(cè)定。

(2)土樣的理化性質(zhì)的測(cè)定。土壤pH值采用pH計(jì)測(cè)定(水土比1∶1),全氮采用濃硫酸加高氯酸消化,凱氏定氮法測(cè)定;堿解氮采用堿解擴(kuò)散法測(cè)定;速效磷采用鉬銻抗比色法測(cè)定;有機(jī)質(zhì)采用重鉻酸鉀加濃硫酸外加熱法測(cè)定;速效鉀采用1 mol/L的醋酸鈉提取、火焰光度計(jì)測(cè)定。

3 結(jié)果與分析

3.1 抬田區(qū)土壤肥力指標(biāo)演變分析

3.1.1不同處理中耕作層土壤有機(jī)質(zhì)含量變化規(guī)律

根據(jù)2010-2013年抬田試驗(yàn)典型田塊的定點(diǎn)取樣測(cè)定數(shù)據(jù)分析得出(變化趨勢(shì)見(jiàn)圖2所示):由于抬田示范區(qū)在抬田工程實(shí)施之前,該區(qū)域的農(nóng)田地勢(shì)比較低,常年積水,耕作條件較差,土壤質(zhì)地也較差,幾乎不耕作,呈現(xiàn)出耕作層土壤的有機(jī)質(zhì)含量低于未抬田對(duì)照區(qū)的有機(jī)質(zhì)含量。抬田工程實(shí)施后,該區(qū)域恢復(fù)了農(nóng)田耕作,給水稻植株提供了礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)和有機(jī)營(yíng)養(yǎng),導(dǎo)致抬田區(qū)耕作層土壤有機(jī)質(zhì)含量在2010年與2011年水稻耕作后呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),2011年晚稻收割后,通過(guò)種植綠肥+秸稈還田措施處理后,并在2012年施用農(nóng)家肥后,試驗(yàn)區(qū)有機(jī)質(zhì)含量略有改善,2013年晚稻收割后的土壤取樣數(shù)據(jù)分析顯示:與2012年同期相比,抬田示范區(qū)有機(jī)質(zhì)含量略有增加,增幅為4.1%。

圖2 抬田區(qū)耕作層土壤有機(jī)質(zhì)含量變化曲線(xiàn)

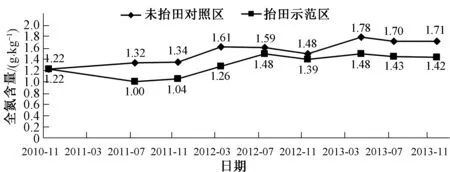

3.1.2不同處理中耕作層土壤全氮含量變化規(guī)律

由圖2、圖3表明:抬田示范區(qū)與未抬田對(duì)照區(qū)土壤全氮消長(zhǎng)趨勢(shì)與有機(jī)質(zhì)基本一致,且示范區(qū)與對(duì)照區(qū)耕作層土壤全氮含量分布規(guī)律與有機(jī)質(zhì)一致,抬田工程實(shí)施后,原有的耕作層土壤結(jié)構(gòu)受到了擾動(dòng),土壤的通氣狀況、耐肥性、保墑性、耕性受到了影響,農(nóng)戶(hù)在實(shí)際的生產(chǎn)耕作,伴隨著氮肥的施用,種植綠肥、秸稈還田措施處理后,抬田示范區(qū)和未抬田對(duì)照區(qū)耕作層土壤全氮含量在2011年7月之后呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì)。

圖3 抬田區(qū)耕作層土壤全氮含量變化曲線(xiàn)

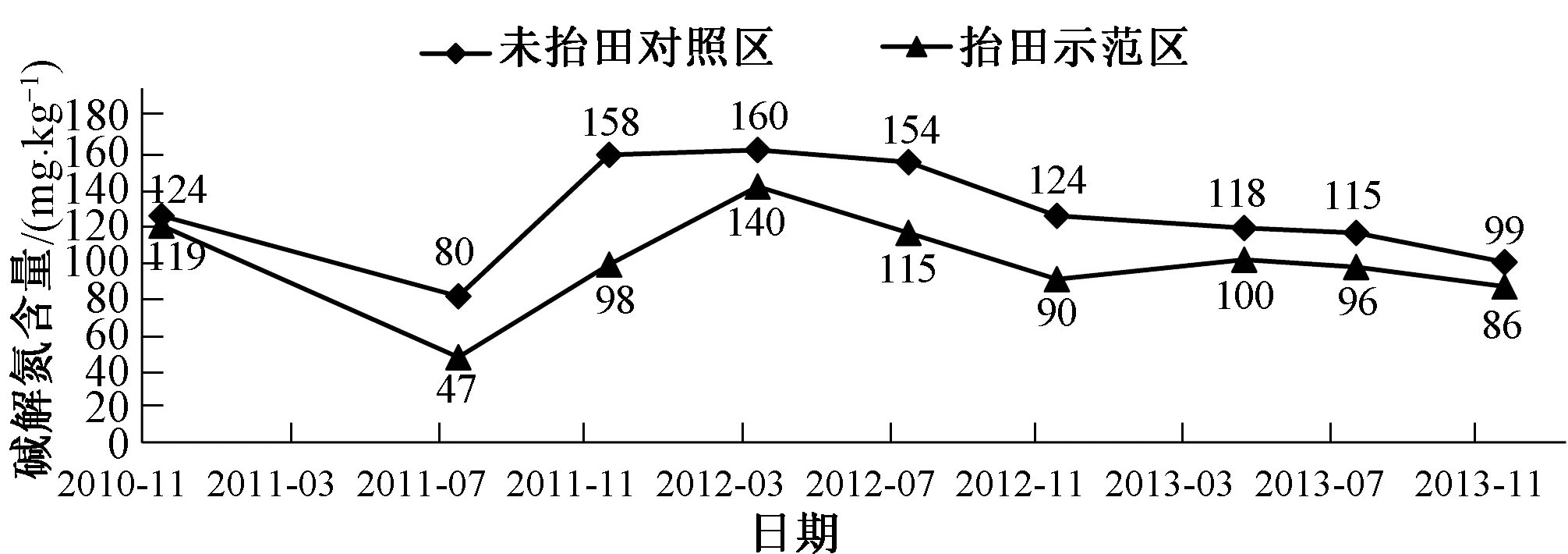

3.1.3不同處理中耕作層土壤堿解氮含量變化規(guī)律

從圖4可以看出:抬田示范區(qū)耕作層土壤堿解氮的含量低于未抬田耕作層的含量,且隨著水稻種植,呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì),到2013年,抬田示范區(qū)耕作層土壤堿解氮含量基本趨于穩(wěn)定。分析原因?yàn)樵械母鲗油寥澜Y(jié)構(gòu)受到了擾動(dòng),土壤保肥性能在一定程度上有所變化,水稻生長(zhǎng)所需土壤養(yǎng)分含量在一定程度上受到破壞;其次,擾動(dòng)后的土壤水熱條件發(fā)生了變化,堿解氮在土壤中的含量不夠穩(wěn)定。

圖4 抬田區(qū)耕作層土壤堿解氮含量變化曲線(xiàn)

3.1.4不同處理中耕作層土壤有效磷含量變化規(guī)律

土壤有效磷的含量是判斷土壤肥力高低的一項(xiàng)重要指標(biāo),它反映了該土壤供磷能力的大小。從圖5可以看出:抬田示范區(qū)耕作層土壤與未抬田對(duì)照區(qū)耕作層土壤均隨著種植時(shí)間推移,有效磷的含量呈現(xiàn)出逐漸較少的趨勢(shì),且低于未抬田對(duì)照區(qū)耕作層土壤的有效磷含量,與有機(jī)質(zhì)含量、全氮、堿解氮含量的變化規(guī)律相似。分析原因?yàn)樘锕こ虒?shí)施后,耕作層土壤受到到了擾動(dòng),水稻生長(zhǎng)所需土壤養(yǎng)分含量在一定程度上受到破壞,土壤保肥性能在一定程度上有所降低。在2011年晚稻收割后采取種植綠肥+秸桿還田措施處理后,抬田示范區(qū)耕作層土壤有效磷的含量隨著土壤有機(jī)質(zhì)含量的增加而增加,抬田區(qū)耕作層土壤得到了一些改善。2011年7月份水稻收割后取樣測(cè)定的數(shù)據(jù)偏大,原因分析有以下兩點(diǎn):①土壤研磨時(shí)摻雜了稻根;②土壤樣品化驗(yàn)測(cè)定時(shí)產(chǎn)生的試驗(yàn)誤差。

圖5 抬田區(qū)耕作層土壤有效磷含量變化曲線(xiàn)

3.1.5不同處理中耕作層土壤速效鉀含量變化規(guī)律

速效養(yǎng)分一般是土壤中水溶性和交換態(tài)的養(yǎng)分,植物可直接吸收利用或者可以很快從土壤膠體上交換出來(lái)供植物利用的養(yǎng)分。從圖6可以看出:未抬田對(duì)照區(qū)土壤速效鉀含量呈下降趨勢(shì),分析其主要原因?yàn)檫B年鉀素入不敷出,而抬田示范區(qū)耕作層土壤的速效鉀含量呈波動(dòng)變化,但是減少的并不明顯。土壤中速效鉀的含量,抬田示范區(qū)比未抬田對(duì)照區(qū)更穩(wěn)定。2011年晚稻收割后年采取種植綠肥+秸桿還田措施處理后,抬田示范區(qū)耕作層土壤速效鉀的含量隨著土壤有機(jī)質(zhì)含量的增加而得到一定的改善。2013年4月由于取樣時(shí),由于試驗(yàn)區(qū)翻田前就施用一定量的了農(nóng)家肥。處檢測(cè)指標(biāo)分析可以看出速效鉀的含量與歷年同期相比略高。

圖6 抬田區(qū)耕作層土壤速效鉀含量變化曲線(xiàn)

3.2 抬田區(qū)土壤水分指標(biāo)演變分析

3.2.1抬田區(qū)土壤耕作層飽和含水量變化規(guī)律分析

土壤飽和含水量(saturated moisture)是指土壤顆粒間所有孔隙都充滿(mǎn)水時(shí)的含水量,亦稱(chēng)持水度。掌握飽和含水量狀況即可大體了解土壤的持水特性和釋水性質(zhì),對(duì)土壤剖面的水分含量計(jì)算、推求土壤給水度、預(yù)告地下水位因降水、灌溉和抽水、排水的升高或降低值,都是一個(gè)重要指標(biāo), 對(duì)于指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有十分重要的意義。

農(nóng)田土壤的耕翻深度耕作層一般在18~22 cm,是經(jīng)常經(jīng)歷人類(lèi)農(nóng)事活動(dòng)和外界自然因素影響的層次,其物理性質(zhì)也會(huì)發(fā)生周期性的變,在以年為單位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期內(nèi),土壤耕翻的直接結(jié)果是土壤地表板結(jié)層的破壞耕層土壤密實(shí)度的減小和孔隙狀況的改變土壤密實(shí)度和孔隙狀況的改變必然導(dǎo)致其保持水分能力的變化[2]。而位于地面以下的犁底層和心土層的土壤其密實(shí)度相對(duì)穩(wěn)定保持水分能力相對(duì)穩(wěn)定即田間持水率相對(duì)穩(wěn)定。

因此研究抬田后土壤耕作層不同時(shí)期不同土壤密實(shí)度條件下土壤持水能力具有重要。

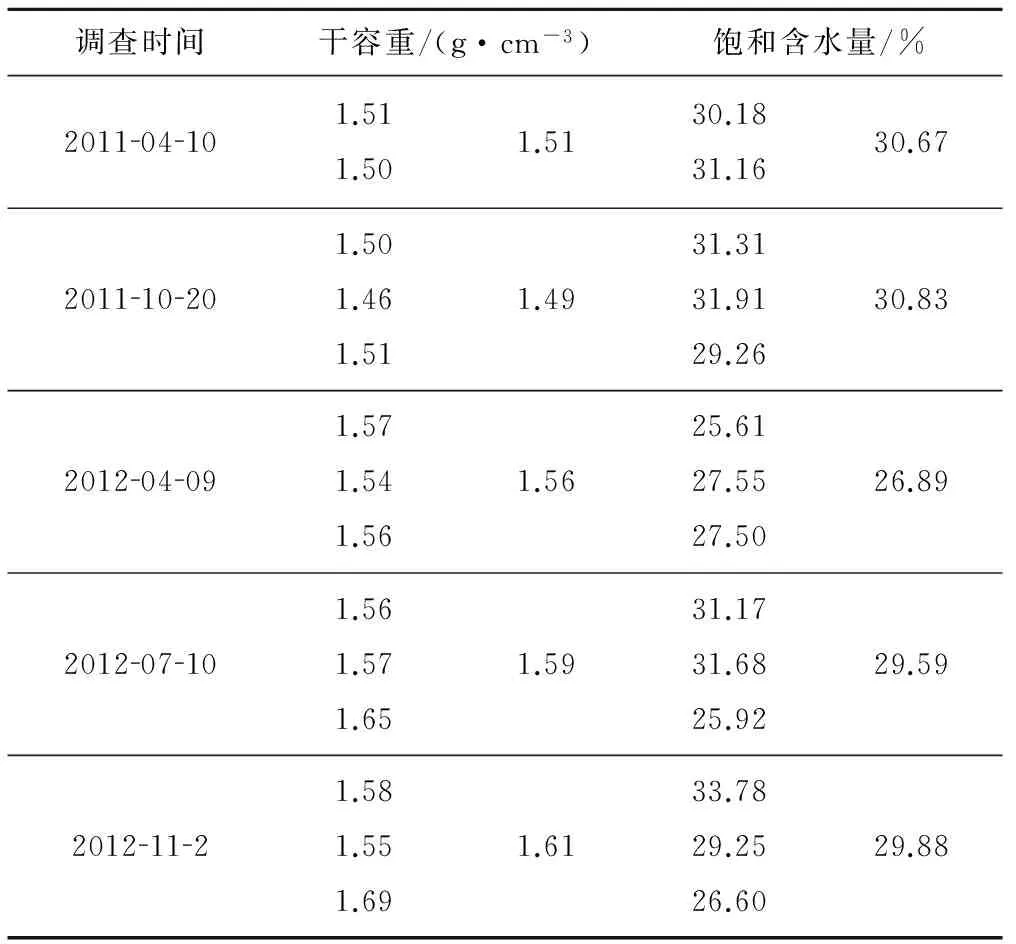

由表1分析可知:抬田區(qū)耕作層土壤的飽和含水量會(huì)隨土壤干容重的增大而減小,與容重成反比。2011年10月選取的抬田示范試驗(yàn)區(qū)經(jīng)過(guò)一年的水稻耕作,回填的耕作層土壤通過(guò)翻耕與耕作,容重基本穩(wěn)定。通過(guò)2011-2012年四次取樣測(cè)定分析顯示:耕作層土壤的容重雖然呈現(xiàn)出增大的趨勢(shì),但是飽和含水量呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì),逐漸恢復(fù)到抬田前的標(biāo)準(zhǔn)。

3.2.2抬田區(qū)保水層(犁底層+防滲層)土壤飽和滲透速率變化規(guī)律分析

由表2分析可知,抬田水稻種植區(qū)的保水層滲透系數(shù)低于未抬田水稻種植區(qū)保水層的滲透系數(shù)(9.89×10-6cm/s),說(shuō)明經(jīng)過(guò)抬田處理的水稻種植區(qū)犁底層的保水性能更好,有利于減少土壤中養(yǎng)分隨著水分的滲漏而流失,起到了保水的效果。但是,由于施工因素的影響,保水層在施工碾壓的過(guò)程中,施工機(jī)械在項(xiàng)目區(qū)往返行駛,導(dǎo)致壓實(shí)度超過(guò)了設(shè)計(jì)值(0.9),保水層的飽和滲透速率低于設(shè)計(jì)值(1.79×10-6cm/s)。

表1 抬田區(qū)耕作層土壤干容重及飽和含水量調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果

表2 抬田區(qū)保水層(犁底層+防滲層)土壤飽和滲透速率測(cè)定結(jié)果

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)取樣測(cè)定分析可以看出:2012年保水層的飽和滲透系數(shù)平均值為2.97×10-7cm/s,變化幅度不是很大;容重的平均值為1.62 g/cm3,較2011年略有增大,但是增幅較小,從而可以得出保水層結(jié)構(gòu)保水性能基本穩(wěn)定。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié) 論

通過(guò)四年的水稻種植試驗(yàn),通過(guò)定點(diǎn)追蹤調(diào)查抬田示范區(qū)與未抬田對(duì)照區(qū)耕作層土壤的養(yǎng)分指標(biāo)及土壤水分指標(biāo),得出以下結(jié)論:

(1)抬田示范區(qū)水稻耕作層土壤的有機(jī)質(zhì)、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀等指標(biāo)含量均受到抬田工程土壤擾動(dòng)的影響,土壤結(jié)構(gòu)性能及保肥性能受到破壞,整體呈現(xiàn)出下降趨勢(shì),土壤養(yǎng)分含量在一定程度上有所降低,水稻生長(zhǎng)所需土壤養(yǎng)分含量在一定程度上受到破壞。

(2)經(jīng)過(guò)四年水稻種植試驗(yàn)分析得出:通過(guò)施用農(nóng)家肥,在晚稻收割后配合種植綠肥+秸稈還田農(nóng)藝措施處理,同時(shí)配套田間灌排工程,抬田區(qū)耕作層土壤部分養(yǎng)分指標(biāo)能接近于抬田前的耕作層土壤養(yǎng)分的標(biāo)準(zhǔn),耕作層土壤基礎(chǔ)地力在一定程度能得到有效地改良。

(3)抬田區(qū)耕作層土壤的干容重較抬田前有所降低,田間持水率得到一定程度的提高,表明土壤結(jié)構(gòu)性能得到了一定程度改善。

(4)墊高層和保水層土壤在回填時(shí),各指標(biāo)參數(shù)由于受到施工工藝的影響,壓實(shí)度會(huì)超過(guò)設(shè)計(jì)的控制標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致抬田區(qū)土壤在“水、肥、氣、熱”的綜合調(diào)控方面與原狀土壤存在一定的差異;其次,抬田工程實(shí)施后對(duì)土壤起到了良好的平整,使得原來(lái)零散的耕地資源整合成完整的大面積農(nóng)田,這不僅有利于后續(xù)的耕作,同時(shí)對(duì)生態(tài)多樣性以及農(nóng)田的生態(tài)功能的調(diào)節(jié)具有積極的作用。

4.2 建 議

今后在抬田項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行灌排溝渠規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí),渠道底部應(yīng)在保水層上,底部與墊高層的距離應(yīng)大于10 cm以上;渠道底部若落在墊高層內(nèi),渠道底部和含有墊高層的側(cè)面應(yīng)按照保水層的要求用黏土或壤土夯實(shí),形成弱透水層。

其次,今后在抬田施工過(guò)程中,在表層土剝離后建議做好保護(hù)措施,分片區(qū)管理,嚴(yán)格控制施工工藝及施工質(zhì)量,加強(qiáng)監(jiān)督與管理,施工與監(jiān)理單位要協(xié)調(diào)好與村民的關(guān)系,同時(shí),政府也要充分地發(fā)揮政府監(jiān)管職能。再之,在開(kāi)挖廢棄料用于基礎(chǔ)填料,其厚度較大區(qū)域時(shí),若廢棄料為風(fēng)化石料,則應(yīng)加以適當(dāng)碾壓,做好過(guò)渡層的級(jí)配,防止今后土層沉降,造成黏土層漏水。當(dāng)基礎(chǔ)料為砂礫石料時(shí),應(yīng)采用水沖法密實(shí)。并做好各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的檢測(cè)工作,嚴(yán)格控制施工質(zhì)量,防止抬田區(qū)土壤結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大幅度的沉降,超出允許的范圍。

□

[1] DB36/T 853-2015,水利樞紐庫(kù)區(qū)抬田工程技術(shù)規(guī)范[S].

[2] 郝紅科, 詹美禮, 何淑媛, 等.多元結(jié)構(gòu)地基抬田飽和非飽和滲流模型試驗(yàn)[J].灌溉排水學(xué)報(bào), 2012,31(2):55-58.

[3] HD 福斯.土壤科學(xué)原理[M]. 北京:農(nóng)業(yè)出版社, 1984.

[4] 黃文華,吳順華.淺談“抬田”措施在水庫(kù)淹沒(méi)處理中的應(yīng)用.[J].江西水利科技, 2001,27(S2):34-35.

[5] 李清華,王 飛,何春梅,等.福建省冷浸田形成、障礙特性及治理利用技術(shù)研究進(jìn)展[J].福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2011,26(4):681-685.

[6] 劉 松, 劉潔穎, 査元源, 等.亭子口庫(kù)區(qū)農(nóng)田防護(hù)工程保水保土性能試驗(yàn)研究[J].灌溉排水學(xué)報(bào), 2010,29(3):46-49.

[7] 左 強(qiáng),李保國(guó),楊小路.蒸發(fā)條件下地下水對(duì)土體水分補(bǔ)給的數(shù)值模擬[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 1999,4(1):37-42.

[8] 灌溉試驗(yàn)規(guī)范規(guī)范(SL13-2004)[M].北京:水利水電出版社,2004.

[9] 李志軍, 張富倉(cāng), 康紹忠,等.不同潛水埋深條件下的農(nóng)田土壤水分動(dòng)態(tài)試驗(yàn)研究[J].水利與建筑工程學(xué)報(bào), 2005,3(4):21-23.

[10] 李 婉, 陳正漢, 董志良, 等.考慮地下水浸沒(méi)作用的預(yù)壓荷載變化規(guī)律與沉降計(jì)算研究[J].后勤工程學(xué)院學(xué)報(bào), 2007,23(4):34-38.