雙星記

文/沙琳·布呂索 圖/戴夫·克拉克 譯/伏曉

雙星記

文/沙琳·布呂索 圖/戴夫·克拉克 譯/伏曉

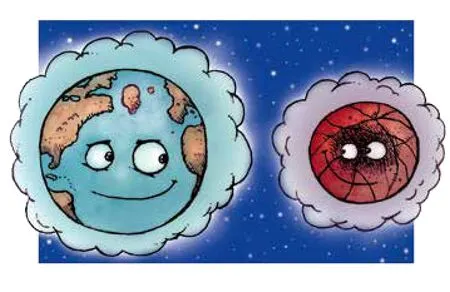

很久以前,從環繞著太陽的、由氣體云和塵埃云組成的一大團星云中誕生了八顆行星。內側的四顆行星屬于巖石行星,外側的四顆行星屬于氣體行星。

地球離太陽近一點。

火星離太陽遠一點。

這些不同讓它們擁有了完全不一樣的故事。

地球和火星是近鄰,分別是距離太陽第三遠和第四遠的行星。它們的形成過程很相像,也都是由基本的巖石成分構成的。不過,它們之間也有很多重要的不同。

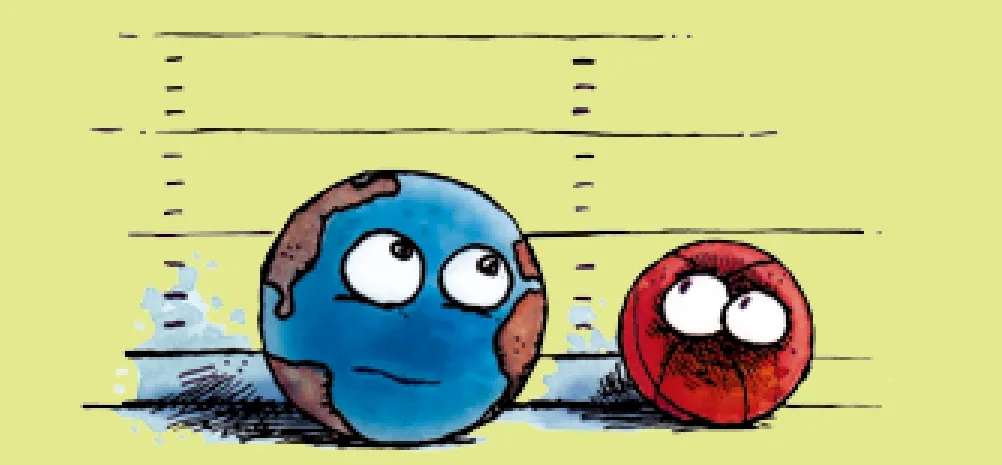

地球的體積大一點。

火星只有地球一半大。

在形成初期,地球和火星的溫度都非常高,經常發生火山噴發、地震和巖漿活動。飄浮在太空中的巖石會經常撞擊它們。

地球和火星都有大氣層——因重力原因圍繞著地球和火星的一層混合氣體。

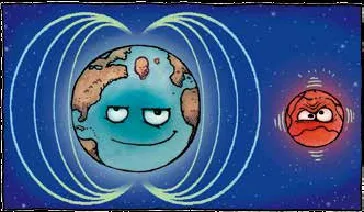

地球和火星都有磁性,內部都有由熾熱的鐵和鎳構成的核心。這些金屬不停地進行著盤旋狀運動,產生了磁場。地球的磁場猶如一個力場,可以阻止高能量粒子和太陽輻射帶來的威脅。

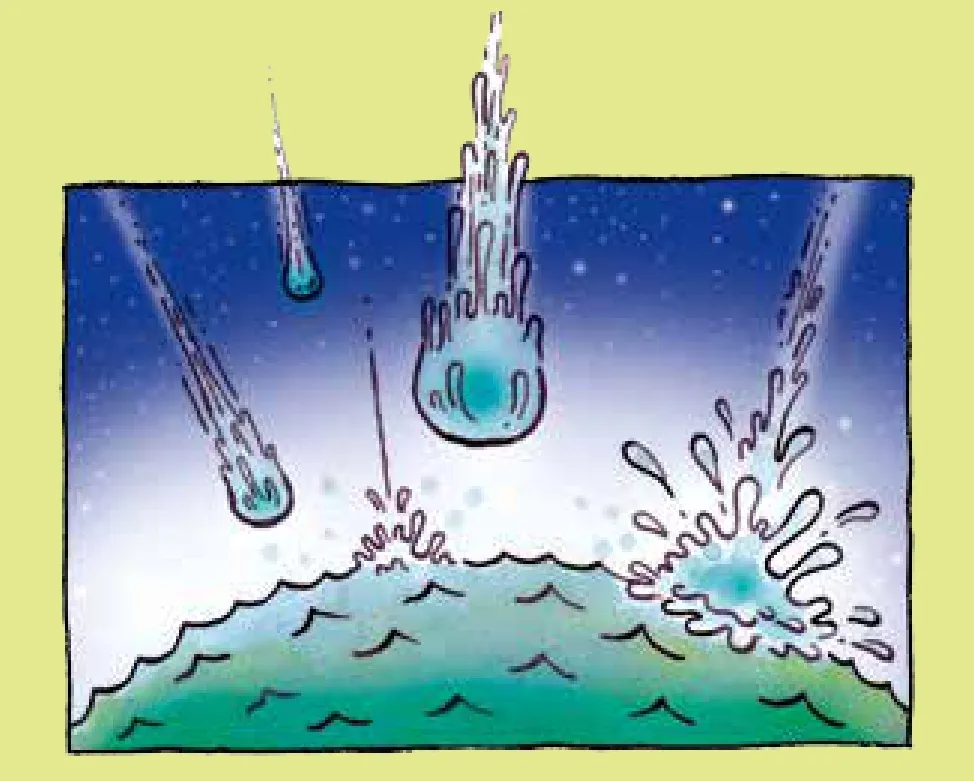

在地球和火星上,高溫巖漿不斷噴發而釋放出水蒸氣,水蒸氣凝結成小水滴,匯聚成雨水落入地表,形成了原始海洋。冰冷的彗星為地球帶來了更多水分。

大約38億年前,在水、高溫以及有機化合物的共同作用下,原始生命開始在地球上形成。火星上是否也存在著同樣的進化過程?在那個年代,火星和地球非常類似,所以這是有可能的。

隨著時間的遷移,地球和火星都冷卻了下來。由于地球的體積大一些,離太陽近一些,所以冷卻得慢一些。實際上,現在地球的地心依然是由高溫熔融金屬構成的。地球不停地旋轉著運動,形成了具有保護作用的地球磁場。

火星的體積小一些,離太陽遠一些,所以它冷卻得快一些。

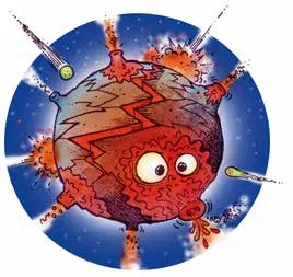

大約37億年前,火星的冷卻速度過快,導致它的核心變成了固體,這意味著火星失去了磁場。

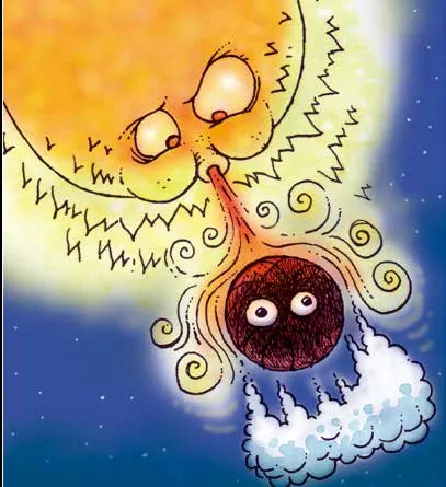

失去磁場保護的火星完全暴露在太陽風的沖擊之下。太陽風指的是從恒星上層大氣射出的超聲速等離子體帶電粒子流。體積小一些的火星重力也小一些(重力與質量成正比),所以它不能像地球那樣將它的大氣層緊緊吸住。太陽風將火星的大氣層剝離,扔到了太空中。小行星對火星的撞擊讓火星上更多的大氣逃逸到了太空中。最后,火星上的大氣幾乎逃逸殆盡,大多數水分也蒸發掉了,只剩下一層主要成分為二氧化碳的稀薄氣體。

失去大氣后,火星冷卻得更快。僅存的水有的在火星兩極形成了干冰,有的沉入地殼形成了干冰。地球生物類的生物要想存活,首先星體要足夠溫暖,這樣才能留住液態水。火星好長時間以來沒有那么暖了。

“好奇”號火星車以及之前的探測車所發現的含水礦物質證明火星上曾經存在液態水。濕潤的環境到底有沒有持續足夠的時間,足以讓簡單生命誕生?是否有其他的適宜環境?科學家們期望那些火星巖石樣本可以給出答案。

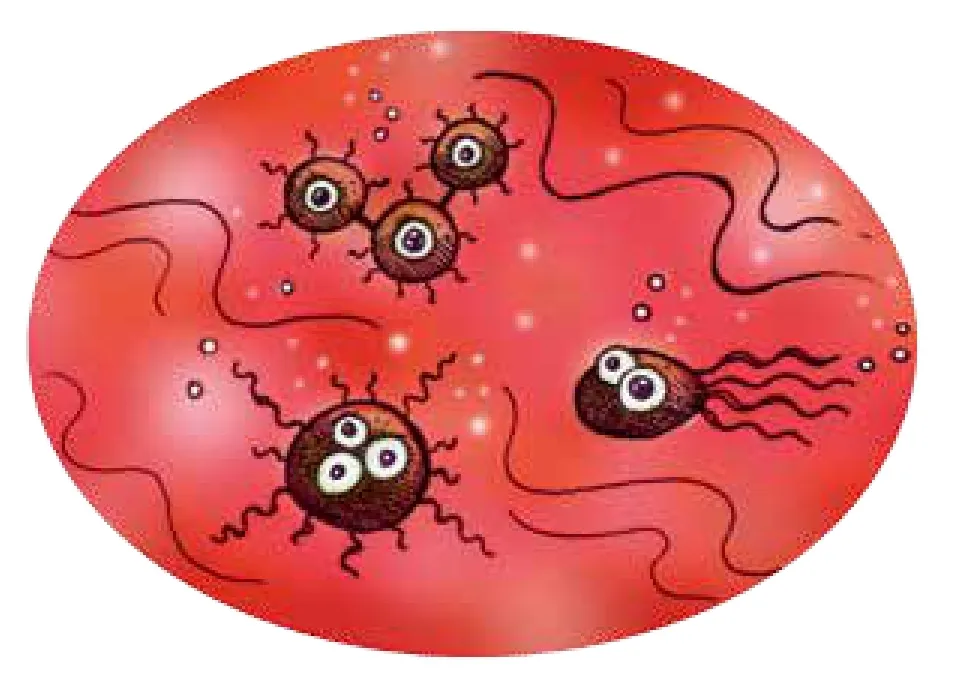

火星上如果真有生命存在的話,它們極有可能非常微小——在地球上誕生簡單生命后的20億年里,唯一的生命形式是細菌。

不幸的是,早期火星上進化出的生命好像注定要被凍死、渴死,或被來自太空的輻射殺死。

如果能看見火星生命,我們能認出它們嗎?這是另外一個大問題。

疊層石是地球上由原核生物構成的有機沉積結構。火星上的簡單生命也有可能留下相似的生命痕跡。

也許“好奇”號火星車可以發現它們。

本文選自美國Cricket Media出版集團