氣候變化下流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險性評價

——以珠江流域為例

徐 娜,陳 巖

(南京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院,南京 210037)

IPCC(International Panel on Climate Change)第五次評估綜合報告指出,自20世紀(jì)中葉以來,氣候變化已經(jīng)影響了全球范圍內(nèi)流域洪水發(fā)生的頻率和規(guī)模,隨之而來的直接和間接損失大幅度增加[1]。在近東、印度和中南美洲等地區(qū),現(xiàn)代大洪水發(fā)生的頻率和規(guī)模甚至超過歷史上的洪水記錄[2]。我國近50年來,洪澇災(zāi)害時有發(fā)生,1963年海河流域特大暴雨洪水,1981年四川省暴雨洪水,1991年江淮及太湖流域暴雨洪水,1998年長江、嫩江和松花江特大洪水,2003和2007年淮河流域洪水,2012年湖南省暴雨洪水等,洪澇災(zāi)害給國家和人們造成了巨大的損失。許多學(xué)者采用不同的方法對洪澇災(zāi)害風(fēng)險進行評價,主要包括GIS(Geographic Information System)法、模糊綜合評價法、指標(biāo)法和函數(shù)法。在GIS法中,石怡[3]、Seekao[4]等通過對GIS空間數(shù)據(jù)處理,得到流域的洪災(zāi)分布圖;程先富利用GIS空間分析技術(shù)構(gòu)建了巢湖流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價模型,并預(yù)估了2020年的不同重現(xiàn)期洪災(zāi)風(fēng)險分布圖[5];Chen用GIS空間數(shù)據(jù)作為水文模型輸入值,對孟加拉國達卡的洪水損害進行評估[6]。在模糊綜合評價法中,俞布等將模糊綜合評價法與GIS空間技術(shù)相結(jié)合構(gòu)建評價模型,將洪水災(zāi)害易損性分為5個等級[7];袁永博基于可變模糊理論,融合可變模糊客觀權(quán)重與層次分析主觀權(quán)重,建立模糊可變模型對山東省旱澇災(zāi)害進行評價[8]。在指標(biāo)法中,賀山峰從致災(zāi)因子和孕災(zāi)環(huán)境兩方面入手,對SRES B2情景下安徽省縣域尺度未來90年的洪災(zāi)致災(zāi)危險性格局進行預(yù)估[9];王艷君用災(zāi)害范圍、人口、經(jīng)濟和農(nóng)作物暴露度4個指標(biāo)表征洪澇災(zāi)害暴露度,從經(jīng)濟脆弱性和人口脆弱性評價災(zāi)害脆弱性,分別從時間和空間角度分析了中國暴雨洪澇災(zāi)害的特征[10];Ryu考慮氣候變化條件,從暴露度、敏感性和抗壓性3個角度分析韓國工業(yè)園區(qū)的洪災(zāi)脆弱[11]。在函數(shù)法中,胡俊鋒構(gòu)建了洪澇災(zāi)害綜合風(fēng)險指數(shù)模型,可以對未來區(qū)域的綜合風(fēng)險進行預(yù)測[12];張正濤使用暴雨洪澇災(zāi)害危險性、暴露度和脆弱性構(gòu)建暴雨洪澇綜合風(fēng)險指數(shù),對不同重現(xiàn)期的洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價[13];Amadio運用災(zāi)損曲線(SDC)模型,分別從資產(chǎn)損失、農(nóng)業(yè)損失和產(chǎn)品損失3個方面評估意大利洪澇災(zāi)害風(fēng)險[14]。

目前,我國對洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價研究主要存在3個問題:第一,氣候變化對洪澇災(zāi)害影響加劇,但現(xiàn)有研究很少考慮氣候變化的因素,對風(fēng)險性的評價不準(zhǔn)確;第二,研究者大多使用指標(biāo)法和函數(shù)法其中一種方法,使用指標(biāo)法對指標(biāo)賦值時,多采用主觀方法,影響評價結(jié)果的準(zhǔn)確度,在使用單一函數(shù)法時,所選變量系統(tǒng)性較差,變量之間缺少邏輯性,不能全面的評價洪澇災(zāi)害風(fēng)險性;第三,在對洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價時,多從造成洪澇災(zāi)害的原因入手,很少考慮洪澇災(zāi)害的損失狀況。本文根據(jù)IPCC對風(fēng)險的定義,綜合考慮氣候變化對洪澇災(zāi)害的影響,采用函數(shù)與指標(biāo)相結(jié)合的方法,構(gòu)造洪澇災(zāi)害風(fēng)險函數(shù)公式,對珠江流域的洪澇災(zāi)害風(fēng)險進行評估,并對降低風(fēng)險提出一些建議。

1 水資源災(zāi)害風(fēng)險性內(nèi)涵定量方法

1.1 流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險內(nèi)涵

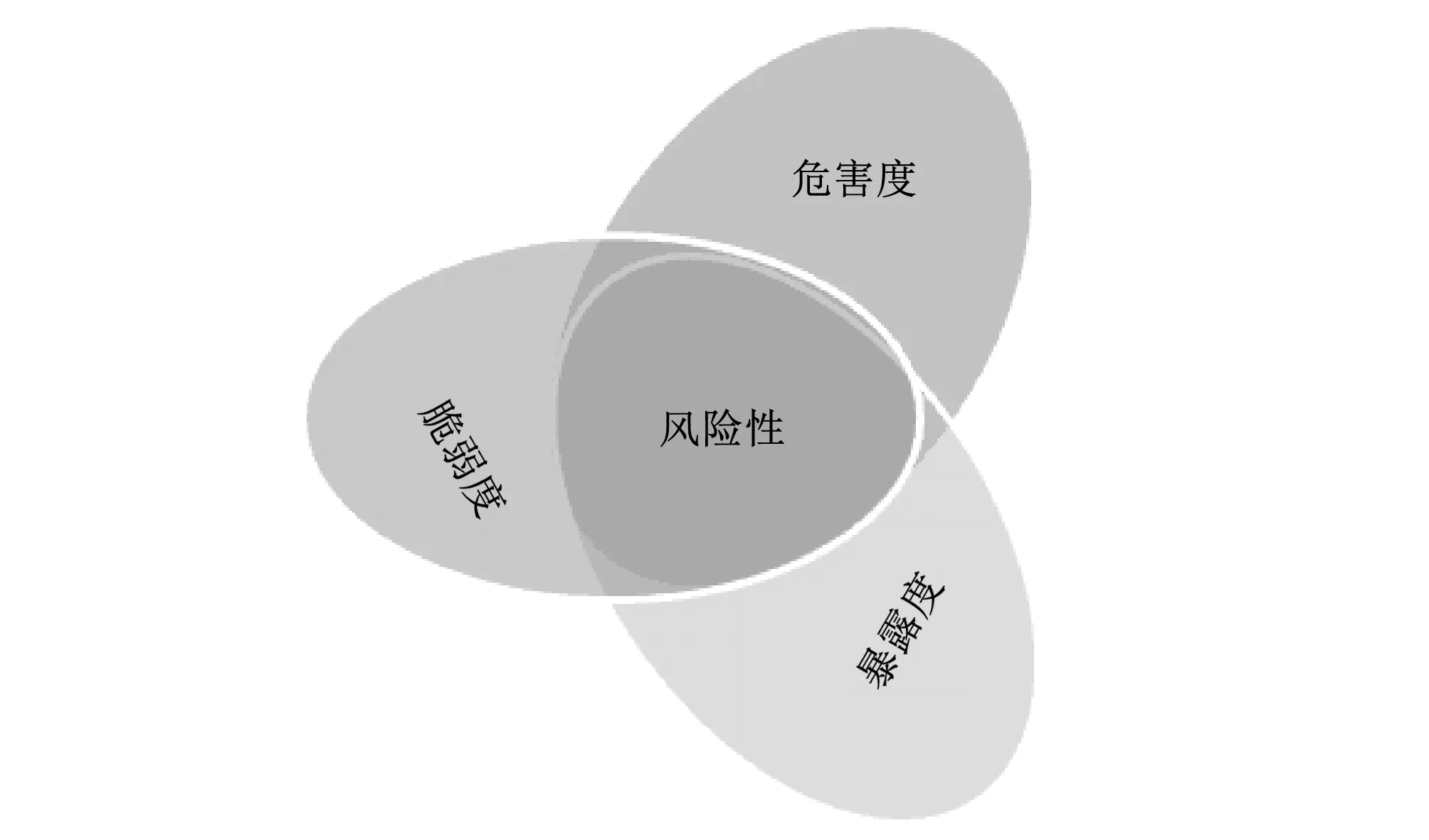

目前洪澇災(zāi)害風(fēng)險沒有統(tǒng)一的定義,本文認為IPCC提出的風(fēng)險定義具有代表性,IPCC在2014年提出,風(fēng)險是在氣候變化影響下由脆弱性、暴露度和危害度的相互作用產(chǎn)生的,如圖1所示[]。由此定義流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險是指在某一流域內(nèi),受氣候變化影響,洪水對社會經(jīng)濟和自然環(huán)境造成的災(zāi)害損失及其發(fā)生的概率,由水資源脆弱性、暴露程度和洪澇災(zāi)害危害度三部分構(gòu)成。水資源脆弱性取決于水資源對氣候變化的敏感性和水資源系統(tǒng)的適應(yīng)性。因此,根據(jù)前人研究構(gòu)建函數(shù)模型如下[16-18]:

(1)

式中:R(t)為流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險;t為評價時間;S為水資源的敏感性;C為水資源適應(yīng)性;E為洪澇災(zāi)害暴露度;H為洪澇災(zāi)害危害度。

圖1 IPCC-AR5氣候變化下風(fēng)險與危害、暴露度和脆弱性的關(guān)系示意圖[15]Fig.1 Framework of risk, hazard, exposure & vulnerability under climate change[15]

1.2 函數(shù)主體

(1) 流域水資源脆弱性。流域水資源脆弱性是指氣候變化可能對流域水資源造成不利影響的程度,包括洪澇、干旱事件的影響,脆弱性越高,不利影響越大。流域水資源脆弱性取決于水資源對氣候變化的敏感性和水資源的適應(yīng)性。

水資源對氣候變化的敏感性,指氣候變化對水資源量的影響程度,用年徑流量對溫度和年降水量兩個參數(shù)的彈性系數(shù)表示[],計算過程如下:

(2)

水資源的適應(yīng)性指水資源能夠減緩由氣候變化下極端降水導(dǎo)致的洪澇災(zāi)害的能力,根據(jù)夏軍等人的研究,用水資源開發(fā)利用率、百萬立方水承載人口數(shù)和人均可用水量指標(biāo)構(gòu)造函數(shù)公式[18]。函數(shù)公式為:

(3)

式中:r為水資源開發(fā)利用率;k為尺度因子;P為流域人口;Q總為流域內(nèi)水資源總量;W為生態(tài)需水量;μ為流域內(nèi)水質(zhì)達標(biāo)目標(biāo)。

根據(jù)前人的研究[20],確定水資源開發(fā)利用率、百萬立方水承載人口數(shù)和人均可用水量3個指標(biāo)的閾值,用r=40%,擬合得到k=2.3。

(2) 流域洪澇災(zāi)害暴露度。暴露度指人員、生計、經(jīng)濟等可能受到不利影響的位置和環(huán)境[15],暴露度越高,流域容易遭受損害的可能性就越大。流域洪澇災(zāi)害暴露度應(yīng)該從人口密度、經(jīng)濟產(chǎn)值及其農(nóng)作物面積等方面來衡量,所以選取人口暴露度、經(jīng)濟暴露度和農(nóng)作物暴露度3個方面來構(gòu)建暴露度函數(shù)[21],函數(shù)公式[18]如下:

(4)

式中:Ar為墾殖指數(shù);G為地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值;A為地區(qū)位置及其面積。

(3)流域洪澇災(zāi)害危害。流域洪澇災(zāi)害危害是指在流域內(nèi)發(fā)生的洪澇災(zāi)害或趨勢或物理影響,它可能造成生命損失、傷害或財務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、生計等的損害和損失。危害度越大,表明流域遭受洪澇災(zāi)害的損失越大。衡量洪澇災(zāi)害的危害,不能僅僅從發(fā)生的概率和洪水強度來衡量,如安徽宣城,由于歷年來多發(fā)洪澇,當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成很強的應(yīng)對機制,將災(zāi)害損失降低到最低,反之,2016年河北暴雨,由于當(dāng)?shù)厝狈闈碁?zāi)害應(yīng)對機制,導(dǎo)致百余人死亡。所以用受災(zāi)死亡率Pd、GDP損失率Gl和耕地淹沒率Al3個指標(biāo)來評價洪澇災(zāi)害的危害,函數(shù)公式為:

H(t)=1-exp (-Pd-Gl-Al)

(5)

2 實例研究

2.1 研究區(qū)概況

本文從流域角度評價洪澇災(zāi)害的風(fēng)險性,選取濕熱多雨、洪澇多發(fā)的珠江流域作為研究區(qū),對珠江流域2001-2014年洪澇災(zāi)害風(fēng)險性進行評價,并評價珠江流域內(nèi)廣西壯族自治區(qū)、廣東省及云南省2001-2014年洪澇災(zāi)害風(fēng)險性,由于貴州省數(shù)據(jù)缺失,本文暫不研究貴州省的洪澇災(zāi)害風(fēng)險性。

珠江流域地處我國南部,位于東經(jīng)102°14′~115°53′,北緯21°31′~26°49′,西起云貴高原,東至珠江三角洲沖積平原,北靠南嶺與長江分界,南臨南海,地勢西北高東南低。流經(jīng)云南省、貴州省、廣西壯族自治區(qū)和廣東省,流域面積為45.369 萬km2。研究區(qū)屬于亞熱帶濕潤氣候,多年平均溫度為14~22 ℃,多年平均降雨量為1 200~2 200 mm,多年平均徑流量3 381 億m3,水資源含量豐富。據(jù)統(tǒng)計,近百年來流域發(fā)生的較大洪水有十多次,受氣候變化影響,洪水發(fā)生頻率日益增加,隨著人口增長和經(jīng)濟發(fā)展,洪水造成的損失日益嚴(yán)重,據(jù)廣西壯族自治區(qū)和廣東省統(tǒng)計,1988-1998年洪災(zāi)造成的直接經(jīng)濟損失為1 873 億元。珠江流域洪澇災(zāi)害頻繁,受洪澇災(zāi)害威脅的耕地面積為92.7 萬hm2,占總體耕地面積的20%,災(zāi)害主要集中在廣州、南寧等20座大城市,這些城市在國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位,由此可見,對珠江流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險性的評價具有重要意義。

本文評價所用數(shù)據(jù)源自《中國水利統(tǒng)計年鑒》 (2009-2015年) 、《中國水利年鑒》(2002-2015年)、《珠江流域水資源公報》(2000-2014年)、《廣西水資源公報》(2009-2014年)、《廣東水資源公報》(2006-2014年)、《云南水資源公報》(2001-2014年)。

2.2 珠江流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價

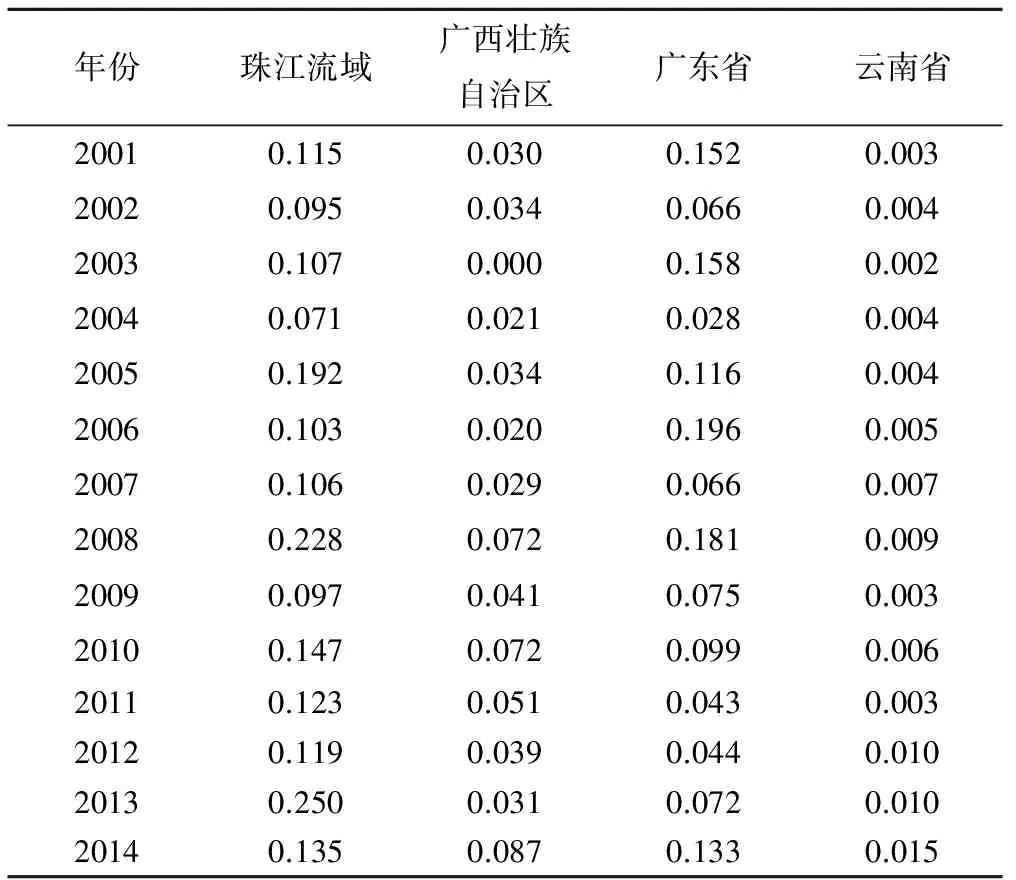

(1)洪澇災(zāi)害風(fēng)險計算。根據(jù)2001-2014年歷史數(shù)據(jù)得到珠江流域以及廣西壯族自治區(qū)、廣東省和云南省的洪澇災(zāi)害風(fēng)險結(jié)果,見表1。

表1 流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價結(jié)果Tab.1 The assessment results of basin flood disaster risk

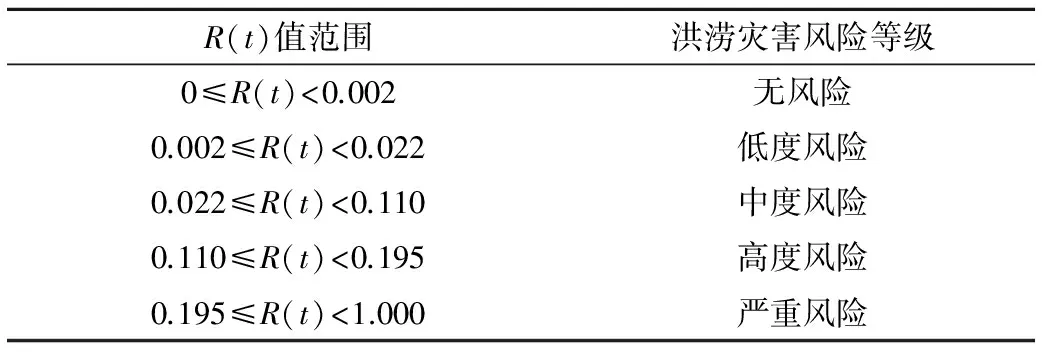

(2)洪澇災(zāi)害風(fēng)險等級劃分。為了便于評價珠江流域、廣西、廣東和云南省各年份的洪澇災(zāi)害風(fēng)險的情況,本文要對流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險等級進行劃分。目前關(guān)于洪澇災(zāi)害風(fēng)險的等級沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),本文參考前人的研究,將各指標(biāo)值按照從小到大順序排列,計算得出56組數(shù)據(jù),按照等距方法將珠江流域、兩廣及云南省的洪澇災(zāi)害風(fēng)險劃分為5個等級,如表2所示。

表2 洪澇災(zāi)害風(fēng)險等級表Tab.2 Classification of flood disaster risk

2.3 結(jié)果分析

(1)脆弱性評價。流域脆弱性由水資源敏感性與抗壓性組成,脆弱性越高,表明氣候變化對流域造成不利影響的程度就越大。從流域尺度看,珠江流域脆弱性2001-2007年起伏較大,2007-2013年脆弱性在0.4~0.6之間波動,脆弱性逐年穩(wěn)定,2014年脆弱性有所下降,呈現(xiàn)減弱趨勢。從圖2可以看出2004年脆弱性最高,氣候變化對流域產(chǎn)生的不利影響最大,通過對比原始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)造成該現(xiàn)象的主要原因是:水資源開發(fā)利用率較高,達到22.3%,水量需求量較大;水質(zhì)達標(biāo)率較低,僅為69.3%,水資源的承載壓力較重。2005年水資源脆弱性較高,其主要原因是受氣候變化的影響,降雨量蒸發(fā)比例增加,敏感性增加。在考慮氣候變化情況下,降低流域水資源脆弱性,主要從降低水資源開發(fā)利用率和提高水資源水質(zhì)方面著手。

從省級尺度是看,2001-2006年廣東省水資源脆弱性波動較大,脆弱性偏高,主要原因是水資源開發(fā)利用率較高,氣候變化因素影響較大。2006-2014年脆弱性趨于穩(wěn)定,主要由于廣東省嚴(yán)格落實“三條紅線”政策,降低水資源開發(fā)利用率,提高水質(zhì)達標(biāo)率。廣西壯族自治區(qū)14 a間水資源脆弱性波動較大,2003和2006年脆弱性較低,主要由于氣候變化影響的徑流蒸發(fā)量減少。2009-2013年脆弱性有下降趨勢,主要原因是廣西調(diào)整水資源管理政策,降低了水資源開發(fā)利用率,提高水資源水質(zhì)達標(biāo)率,增強了水資源抗壓性。云南省水資源脆弱性穩(wěn)定在0.3~0.5之間,波動性較小,敏感性呈緩慢上升趨勢,主要是由于溫度上升,徑流蒸發(fā)量逐年增加,同時自2011年開始,區(qū)域水資源利用率不斷增加,抗壓性略有降低。總體來看,廣東省水資源脆弱性最高。

圖2 2001-2014年珠江流域、廣西壯族自治區(qū)、廣東省及云南省脆弱性走勢Fig.2 Vulnerability trend of Pearl River Basin, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Guangdong Province and Yunnan Province in 2001-2014

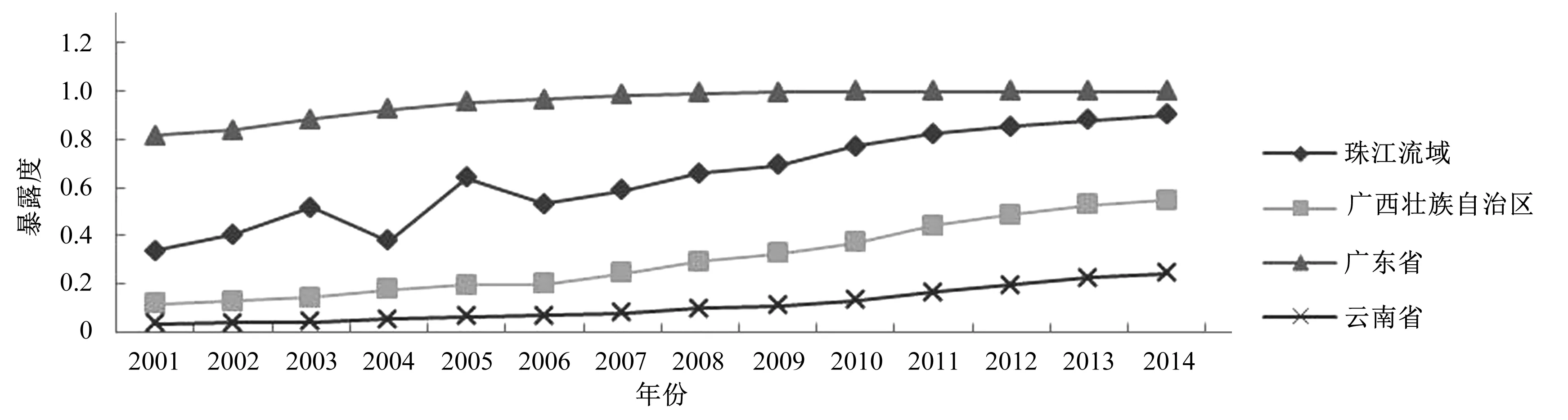

(2)暴露度評價。流域暴露度越高,遭受洪澇災(zāi)害時產(chǎn)生損失的可能性就越大。隨著人口和經(jīng)濟的增長,珠江流域洪澇災(zāi)害暴露度逐年增加呈現(xiàn)平滑上升趨勢,2005年暴露度出現(xiàn)猛增,主要由于該年經(jīng)濟的快速增長,使流域GDP較往年有大幅增加。廣東省是中國第一經(jīng)濟大省,也是人口最多的省份,所以廣東省洪澇災(zāi)害的暴露度極高,從圖3可以看出,其暴露度接近頂值,隨著二胎政策的放開,暴露度很可能進一步增加。2001-2006年廣西洪澇災(zāi)害暴露度緩慢上升,2006年之后上升速度加快,主要原因是經(jīng)濟的快速增長,2013-2014年增長速度減緩。隨著社會經(jīng)濟和人口的發(fā)展,云南省洪澇災(zāi)害暴露度在14 a間不斷增長,尤其經(jīng)濟暴露度增幅最大,區(qū)域GDP從2 138 億元增加至12 814 億元,但總體來看,云南省暴露度最低。

圖3 2001-2014年珠江流域、廣西壯族自治區(qū)、廣東省及云南省暴露度走勢Fig.3 Exposure trend of Pearl River Basin, Guangxi Zhuang Autonomous Region,Guangdong Province and Yunnan Province in 2001-2014

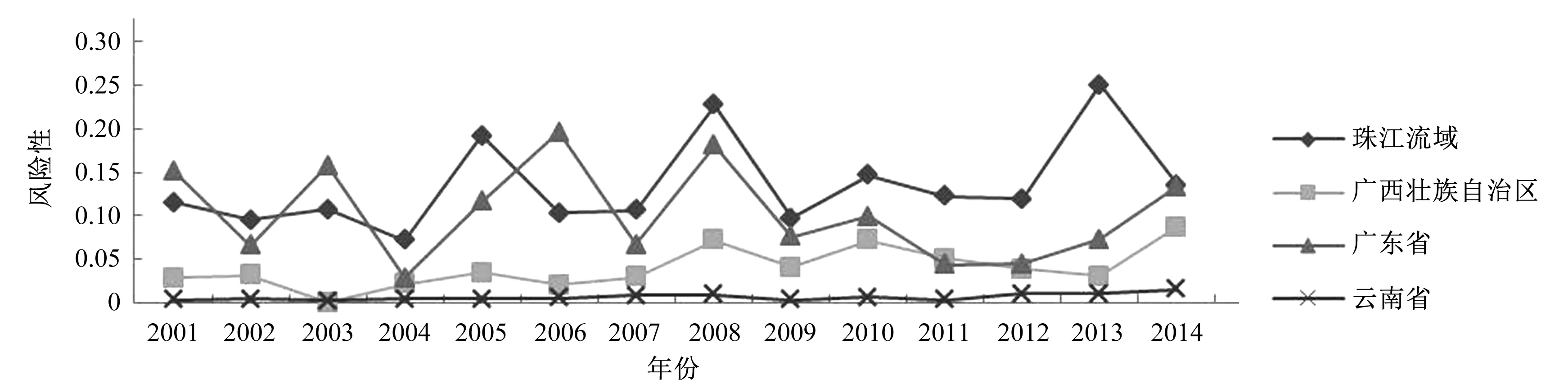

(3)危害度評價。危害度是實際衡量洪澇災(zāi)害對地區(qū)社會經(jīng)濟造成損失的指標(biāo),危害度越大,流域在洪澇災(zāi)害中遭受的損失就越大。從圖4可以看出,珠江流域與兩廣地區(qū)洪澇災(zāi)害危害度走勢大致相同,其中珠江流域危害度最大。2008年3個地區(qū)危害度均出現(xiàn)峰值,是由于汶川地震,暴雨導(dǎo)致的受災(zāi)人口數(shù)、GDP損失和淹沒的耕地面積顯著增加。2009年后有趨于穩(wěn)定趨勢,主要原因是針對日益頻發(fā)的洪澇事件政府采取了諸多措施,不僅積極做好監(jiān)測預(yù)測,而且經(jīng)常組織群眾進行洪澇災(zāi)害應(yīng)急演習(xí),尤其注重學(xué)校和社區(qū)的防汛抗災(zāi)知識普及,大大提高了群眾對洪災(zāi)的防范意識和避險能力,最大程度的降低受災(zāi)損失,取得了良好的效果,但是對于耕地防洪仍有欠缺,耕地淹沒率依然很高。云南省洪澇災(zāi)害危害度較其他3個地方的危害度不同,整體呈下降趨勢,尤其人口受災(zāi)率下降幅度最大,主要是由于云南地區(qū)多年大旱,降雨量減少,洪澇事件發(fā)生頻率及危害度均有所下降。

圖4 2001-2014年珠江流域、廣西壯族自治區(qū)、廣東省及云南省危害度走勢Fig.4 Hazard trend of Pearl River Basin, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Guangdong Province and Yunnan Province in 2001-2014

(4)風(fēng)險性評價。本文在氣候變化情況下,對珠江流域及其流經(jīng)的廣西壯族自治區(qū)、廣東省和云南省2001-2014年洪澇災(zāi)害的風(fēng)險性進行評價,評價結(jié)果如圖5所示。參照表3風(fēng)險性等級劃分,在流域尺度上,珠江流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險性14 a中總體呈上升趨勢,保持在中度風(fēng)險及以上,2004年風(fēng)險性最低,只有0.071,為中度風(fēng)險,2013年風(fēng)險性最大,為嚴(yán)重風(fēng)險。珠江流域近14 a洪澇災(zāi)害風(fēng)險性較大,2002-2004、2006、2007和2009年為中度風(fēng)險,其余各年屬于高度風(fēng)險及以上。通過對比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),珠江流域風(fēng)險性較高的主要原因是危害度較高,人口受災(zāi)率和耕地淹沒率居高不下,為降低流域風(fēng)險性,政府應(yīng)著重關(guān)注減少受災(zāi)人口,加強河流疏通,降低耕地淹沒面積。

在省級尺度上,洪澇災(zāi)害風(fēng)險性差異明顯,廣東省2001-2009年洪澇災(zāi)害風(fēng)險性在0.125附近上下波動,在14 a中,有8 a為中度風(fēng)險,分別是2002、2004、2007、2009-2013年,2006年風(fēng)險性最高,屬于嚴(yán)重風(fēng)險,其余5 a均為高度風(fēng)險。為降低廣東省洪澇災(zāi)害風(fēng)險性,一方面要降低水資源開發(fā)利用率,提高水質(zhì)達標(biāo)率;另一方面要降低暴露度,保障社會經(jīng)濟安全。廣西壯族自治區(qū)風(fēng)險性呈上升趨勢,2003年無風(fēng)險;2004、2006年為低度風(fēng)險,有11 a為中度度風(fēng)險,風(fēng)險值在0.028~0.087之間。對比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),廣西風(fēng)險性增加主要是由于水資源脆弱性以及暴露度的增加,氣候變化對廣西脆弱性影響較大,同時耕地暴露度與人口暴露度均有所下降,但經(jīng)濟暴露度高速增長,為降低風(fēng)險性,需重點關(guān)注氣候變化,注意防范經(jīng)濟損失。云南省2001-2014年洪澇災(zāi)害風(fēng)險度整體偏低,均為低度風(fēng)險,2012-2014年風(fēng)險度最高,主要原因是氣候變化的影響,導(dǎo)致脆弱性增加,區(qū)域GDP的大幅度增長,致使暴露度增大,需注意防范洪澇災(zāi)害對財產(chǎn)造成損失。

在省級尺度上,通過對比廣東省、廣西壯族自治區(qū)和云南省的洪澇災(zāi)害風(fēng)險性,發(fā)現(xiàn)廣東省的風(fēng)險性除2011年以外均高于廣西壯族自治區(qū),但在表現(xiàn)受災(zāi)損失的危害度方面,廣東省危害度卻低于廣西危害度。通過查找歷史資料發(fā)現(xiàn),歷年廣東省的人口受災(zāi)率以及GDP損失率均小于廣西壯族自治區(qū),主要原因一是廣東人口總數(shù)和GDP基數(shù)較大,二是廣東受災(zāi)人口數(shù)小于廣西受災(zāi)人口數(shù)。通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),造成廣東省與廣西壯族自治區(qū)風(fēng)險性差異的主要原因是暴露程度的不同,廣東省的暴露度遠高于廣西壯族自治區(qū),廣東省是中國第一經(jīng)濟大省,人口密度和區(qū)域GDP均遠高于廣西壯族自治區(qū),因此遭受洪澇災(zāi)害的風(fēng)險性也較大。云南省洪澇災(zāi)害風(fēng)險性低于兩廣地區(qū)風(fēng)險性,主要由于云南省人口密度、經(jīng)濟發(fā)展水平以及墾殖指數(shù)較低,洪澇災(zāi)害暴露度水平低。

綜上所述,珠江流域及廣東省的洪澇災(zāi)害風(fēng)險性較大,已有年份達到嚴(yán)重風(fēng)險,廣西壯族自治區(qū)和云南省洪澇災(zāi)害風(fēng)險性偏低,但風(fēng)險性均有增加趨勢。對比原始數(shù)據(jù),洪澇災(zāi)害風(fēng)險性的走勢主要與降雨量、水資源開發(fā)利用率、水質(zhì)達標(biāo)率、人口密度、GDP、人口受災(zāi)率、GDP損失率、耕地淹沒率等指標(biāo)相關(guān),珠江流域、兩廣及云南省都需要從這些指標(biāo)方面采取措施,來降低洪澇災(zāi)害風(fēng)險性。

圖5 2001-2014年珠江流域、廣西壯族自治區(qū)、廣東省及云南省洪澇災(zāi)害風(fēng)險性走勢Fig.5 Risk trend of Pearl River Basin, Guangxi Zhuang Autonomous Region,Guangdong Province and Yunnan Province in 2001-2014

3 結(jié) 語

本文根據(jù)IPCC提出的風(fēng)險性定義,運用指標(biāo)和函數(shù)方法將脆弱性、暴露度和危害度結(jié)合,考慮氣候變化影響,構(gòu)建洪澇災(zāi)害風(fēng)險性評價函數(shù)。對珠江流域及流經(jīng)的區(qū)廣東省、廣西壯族自治和云南省2001-2014年洪澇災(zāi)害風(fēng)險性進行定量評價,結(jié)果表明,珠江流域風(fēng)險性波動較大,2013年為嚴(yán)重風(fēng)險,其余諸年為中高度風(fēng)險,風(fēng)險水平較高,呈上升趨勢,主要原因是人口受災(zāi)率和耕地淹沒率較高;廣東省風(fēng)險度略低于珠江流域,大部分處于中度風(fēng)險,有6 a為高度風(fēng)險,2006年為嚴(yán)重風(fēng)險,風(fēng)險性偏高是由于水資源利用率較高,最高達39.5%,水質(zhì)達標(biāo)率低,保持在70%左右,人口暴露度和經(jīng)濟暴露度較高;廣西壯族自治區(qū)的風(fēng)險性偏低,除2003年無風(fēng)險、2004、2006年是低度風(fēng)險,其他年份均為中度風(fēng)險,但風(fēng)險性有緩慢上升趨勢,氣候變化和經(jīng)濟暴露度增加是加劇廣西壯族自治區(qū)風(fēng)險性的重要原因。云南省洪澇災(zāi)害風(fēng)險性最低,整體處于低度風(fēng)險內(nèi),但自2002年以來有增加趨勢,主要原因是氣候變化影響的脆弱性增大和經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致的暴露度增加。本研究表明珠江流域洪澇災(zāi)害風(fēng)險性較高,需要加強治理和管理,同時本研究為水資源管理部門制定相關(guān)政策、措施從而降低珠江流域風(fēng)險性提供了相應(yīng)的參考。

由于數(shù)據(jù)的限制,本文僅研究2001-2014年的洪澇災(zāi)害風(fēng)險性,對趨勢的分析方面存在不足,需要增加時間序列,做進一步的補充和完善。在未來的研究中,擬基于目前的評價函數(shù)和評價結(jié)果,構(gòu)建流域水資源洪澇災(zāi)害風(fēng)險性預(yù)測模型,對研究區(qū)未來的流域風(fēng)險狀況進行評價。

□

[1] IPCC. Climate change 2014: Synthesis report. Contribution of working group I, II and III to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

[2] IPCC. Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

[3] 石 怡, 許有鵬, 蔡 娟. 城市化對秦淮河中下游洪澇災(zāi)害風(fēng)險的影響分析[J]. 水土保持研究, 2011,18(5):26-31.

[4] Seekao C, Pharino C. Assessment of the flood vulnerability of shrimp farms using a multicriteria evaluation and GIS: a case study in the Bangpakong Sub-Basin, Thailand[J]. Environmental Earth Sciences, 2016,75(4):1-13.

[5] 程先富, 戴夢琴, 郝丹丹,等. 基于情景分析的區(qū)域洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價——以巢湖流域為例[J]. 長江流域資源與環(huán)境, 2015,24(8):1 418-1 424.

[7] 俞 布, 潘文卓, 宋 健,等. 杭州市臺風(fēng)暴雨洪澇災(zāi)害風(fēng)險區(qū)劃與評價[C]∥ 中國氣象學(xué)會年會,2011:1 415-1 422.

[8] 袁永博, 竇玉丹, 劉 妍,等. 基于組合權(quán)重模糊可變模型的旱澇災(zāi)害評價[J]. 系統(tǒng)工程理論與實踐, 2013,33(10):2 583-2 589.

[9] 賀山峰, 葛全勝, 吳紹洪,等. 安徽省洪澇致災(zāi)危險性時空格局預(yù)估[J]. 中國人口·資源與環(huán)境, 2012,22(11):32-39.

[10] 王艷君, 高 超, 王安乾,等. 中國暴雨洪澇災(zāi)害的暴露度與脆弱性時空變化特征[J]. 氣候變化研究進展, 2014,10(6):391-398.

[11] Ryu J E, Dong K L, Chan P, et al. Assessment of the vulnerability of industrial parks to flood in South Korea[J]. Natural Hazards, 2016,(2):1-15.

[12] 胡俊鋒, 楊月巧, 楊佩國. 基于減災(zāi)能力評價的洪澇災(zāi)害綜合風(fēng)險研究[J]. 資源科學(xué), 2014,36(1):94-102.

[13] 張正濤, 高 超, 劉 青,等. 不同重現(xiàn)期下淮河流域暴雨洪澇災(zāi)害風(fēng)險評價[J]. 地理研究, 2014,33(7):1 361-1 372.

[14] Amadio M, Mysiak J, Carrera L, et al. Improving flood damage assessment models in Italy[J]. Natural Hazards, 2016,82(3):2 075-2 088.

[15] IPCC. Climate change 2014:Impacts, adaption, and vulnerability. Contribution of working group II to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

[16] Editor K T. Consideration of Disaster Risk and Floods[J]. Journal of Flood Risk Management, 2013,6(4):289-289.

[17] 夏 軍, 彭少明, 王 超,等. 氣候變化對黃河水資源的影響及其適應(yīng)性管理[J]. 人民黃河, 2014,(10):1-4.

[18] 夏 軍, 雒新萍, 曹建廷,等. 氣候變化對中國東部季風(fēng)區(qū)水資源脆弱性的影響評價[J]. 氣候變化研究進展, 2015,11(1):8-14.

[19] Fu G, Charles S P, Chiew F H S. A two-parameter climate elasticity of streamflow index to assess climate change effects on annual streamflow[J]. Water Resources Research, 2007,43(11):2 578-2 584.

[20] 夏 軍, 邱 冰, 潘興瑤,等. 氣候變化影響下水資源脆弱性評估方法及其應(yīng)用[J]. 地球科學(xué)進展, 2012,27(4):443-451.

[21] 王艷君, 高 超, 王安乾,等. 中國暴雨洪澇災(zāi)害的暴露度與脆弱性時空變化特征[J]. 氣候變化研究進展, 2014,10(6):391-398.