論功坐車,憑才開車

也許每一個民營企業老板在草創時期都有一些一起打天下的弟兄,可是企業發展壯大之后如何坐天下,往往會成為決定企業成敗的重要因素。

一種常見的情況是,當企業發展壯大后,原來一起打天下的弟兄們落伍了,他們的素質和能力尚可勝任草創時期的工作,可是承擔現代化大公司的專業化運作就顯得捉襟見肘了,公司要繼續發展,必然要從社會上招聘一批學歷比較高的專業人員進行管理。如果這些公司元老有自知之明,甘愿讓賢,引退享福,也許老板不會虧待他們。可是遺憾的是他們往往心里不平衡,處處居功自傲,故意以專橫跋扈的態度來表現自己的資歷和特權。每當后任的專業管理人員用規章制度束縛他們的時候,這些驕兵悍將就會咆哮道:“你有什么資格管我,老子打天下的時候,你在什么地方?”

也難怪過去開國皇帝一得天下就要誅殺功臣,其中緣由并非都是因為皇帝暴虐,很大程度上也在于那些開國元勛缺乏自知之明。歷史上總是武人打天下,文人治天下,為了給后任治理天下的知識分子開辟道路,樹立規章制度的權威性,皇帝只能拿一批不服從管理的驕兵悍將開刀了。

第一代民營企業的老板今天的處境與過去的開國皇帝非常相似。這種局面使他們面臨一個兩難的選擇:甩掉這些元老,對公司長遠發展有利,但是要冒分裂和火拼的風險,同時自己要背上不仁不義的罵名;留著這些元老,自然可以留得仁義的美名,但是公司的規章制度難以建立,外來的專業人才難以進入,公司今后很難發展壯大。

其實這個兩難問題不難解決。在過去的封建王朝中,一個常用的辦法是把爵位和職位分開。爵位決定待遇高低,職位決定權力大小。取得爵位要憑功勞、擺資歷,甚至論血緣關系,爵位越高者,地位越顯赫,俸祿越優厚,但是并不意味著權力越大。而取得權力則要靠能力、憑學識,甚至比考試成績,權力大的人地位和俸祿不一定高。最典型的是清朝,滿族人入關前曾實行旗籍家奴制度,入關后所有的旗人按戰功封旗籍分祿地。后來有的旗主家境敗落,家奴脫離了主子,在外面當了官,甚至當到總督或尚書這樣的大官,但見了過去的主子,仍舊要行主仆禮,稱自己為奴才,哪怕對面的主子當時只是個普通的旗人,守著分給他們的那幾畝地收租過日子。

上述把權與位分開的原則同樣可以用于企業。

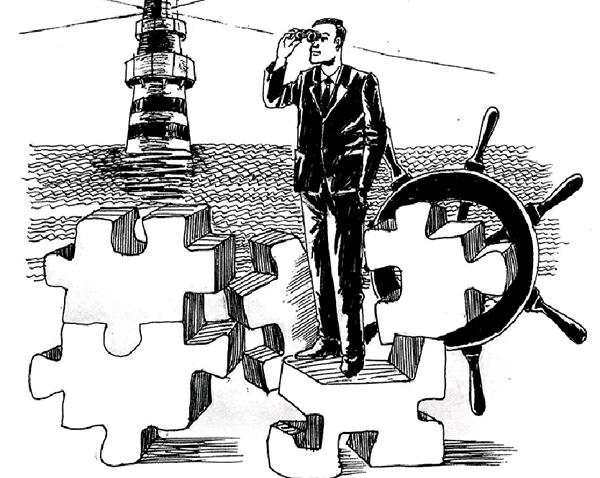

對于那些過去功勞大、資歷老或與老板關系鐵,但是能力又比較差,無法委以重任的元老,可以設立一些類似于爵位的榮譽位置,哪怕讓他們只拿錢分紅不干具體事情,而把那些有實權的重要管理職位讓給那些有本事的專業人才。用通俗的話說,就是把坐車的位置和開車的位置分開,坐車者憑功勞、擺資歷、論關系,而開車者則完全靠能力。這個原則完全可以制度化,公開昭示天下,以免坐車的和開車的心理不平衡,因為搶位置而翻了車,也免得老板總是采用一些權宜之計或陰謀手段來處理這類難題。

(摘自《站著說話不腰疼》機械工業出版社 圖/黃文紅)