舊社會也有農民工

李開周

1935年,一個在上海打拼的青年回到江蘇宜興的農村老家,他“看到生長于斯的故鄉和童年回憶中的景象大有不同”。

民國的鄉村跟今天的鄉村有相同的地方,也有不同的地方。相同的地方是進城務工人員越來越多,關心鄉村事務的人越來越少,鄉村生活越來越缺乏生機;不同的地方是,現在的留守農民并不挨餓,而民國的留守農民首先要考慮吃飯問題。

民國時期的農民工跟今天也不一樣。

今天的農民工有兩大特色:首先,大多數人并沒有拋棄土地,農閑時進城務工,農忙時仍然要回去搶種搶收;其次,越來越多的農民工選擇在城里買房,好讓孩子接受更高水平的教育。

民國的農民工也有兩大特色:第一,大多數人完全丟棄了土地,一旦進城就不再回鄉,不但他們自己進城,連老婆孩子也要接到城里去;第二,雖然老婆孩子都跟著進了城,這些農民工卻并不在城里買房。

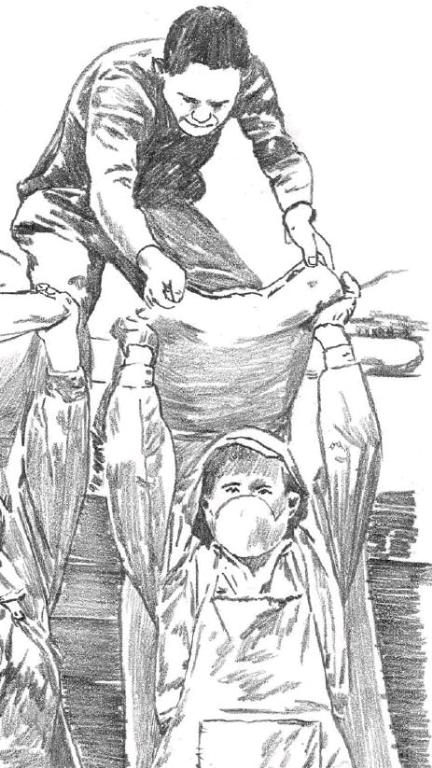

不買房,他們住哪里呢?住廠里的宿舍,住寺廟的閑房,等條件好一些后,他們會租房,或者自己搭建簡易的窩棚,為一家老小打造一個最基本的遮風擋雨的小窩。

日本鬼子侵華之前,曾經派出大量特務在東北與華北的各大城市做秘密調查。調查華北城市人口的特務發現了一個規律:清朝末年時農民只在冬閑和春天青黃不接時進城找活兒干,農活兒一忙還會回去,所以城里的人口一年中會突增突減(春冬暴增,夏秋銳減);到了民國,像天津、北京這些城市的人口就只見增多而不見減少了,為什么呢?因為廣大農民工義無反顧地離開家鄉,一去就不回頭,拼了老命也要在城里落腳,絕不留戀老家那幾畝薄地。

民國的農民工之所以如此義無反顧,主要是因為農村已經沒有了活路,兵匪土匪太多,苛捐雜稅太多,再加上洋米洋面傾銷中國,中國的傳統農業已經破產,與其在農村老家慢慢餓死,不如帶著妻小在城里混口飯吃。

可是這些在城里找飯吃的農民,無論如何都不敢奢望在城里買房,因為他們務工的收入勉強只夠糊口,絕不可能攢下買房的錢。有沒有在城里買房的農村人?當然有,可那都是鄉下的土財主,而不是身無分文的普通農民工。

從1912年到1949年,從北京(北平)、上海、天津,到南京、廣州、漢口,幾乎每一座大城市都有十幾萬乃至上百萬的農民工常年定居,但這些農民工統統不是購房者,他們在垃圾堆旁邊搭建窩棚,在火車站前面搭建窩棚,在臭水溝旁邊搭建窩棚,結果是每一座大城市里都能看到觸目驚心的、一眼望不到邊的貧民窟。

所以,民國時期,無論多挑剔的城里人,都不會埋怨“農民進城抬高了房價”,至多只是埋怨“農民的棚屋有礙市容和衛生”罷了。

(摘自《中國經營報》 圖/黃煜博)