在教材開發(fā)中啟迪智慧

胡小慧

數學課堂的本質在于教師智慧地教學生“戴一副數學的眼鏡看問題,智慧地學習”,真正育學生的大智慧。對于教師“智慧地教”而蘊含的課堂教學智慧,其實無時不有,無處不在,這需要教師具備豐富的教育教學經驗,豐厚的開發(fā)教材的能力。這樣數學課堂中就能游刃有余、旁征博引、妙趣橫生,就能順勢引導、化解危機,生成教學機智。很喜歡這句對智慧的詮釋:從簡單到復雜,再復歸成熟的單純,名之智慧。要想讓學生智慧起來,教師先要把窗戶打開,讓陽光進來,讓學生看到外面“立體”的世界。啟迪學生終生受用的智慧,追求智慧的課堂是我一生的追求。

前不久,聽到了一節(jié)課“比較萬以內數的大小”,基本思路是這樣的:首先復習兩位數比較數的大小,接著出現(xiàn)書中的情景,讓學生比較兩個三位數的大小,并以此為契機揭示了課題。接著讓學生結合計數器來比較……

生:老師,這個我早就會了,我還會五位數的比較呢!

有兩三個學生見此生這么一說,也附和道,我也早就會了……

孩子們真實的想法激發(fā)了我的思索:

在二年級學生的腦中難道就僅僅只有會比較兩位數這樣的知識儲備?對于比較千以內數的大小,在生活中學生就沒有一點屬于自己的積累?

答案是否定的。我意識到教師必須要重組教材,從學生實際出發(fā),真正以“生”為本。帶著這樣的思考,我進行了如下教學:

師:同學們知道今天要學習什么內容嗎?板書:比較數的大小。

師:你知道要比較“怎樣的數”的大小嗎?(千以內的數,萬以內的數)

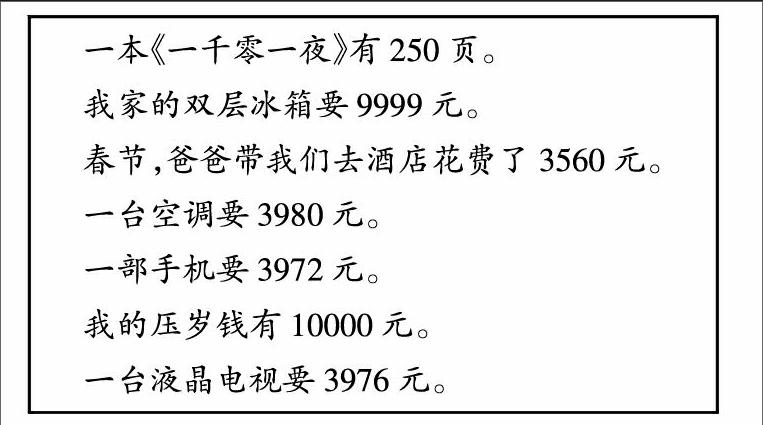

師:這些數在我們生活中無處不在,無時不有,課前我讓小朋友用學過的數寫一句話。大家寫得非常認真,值得表揚。我選擇了其中的7句話。

師把這些數250、9999、3560、3980、3972、10000、3976大大地寫在了黑板上。請把這7個數大聲地讀一遍。可別小看這7個數,它們之間存在著許多的聯(lián)系。

師:這7個數中,誰最大?為什么?10000與9999比較,中間填什么符號?

師:如果10000與其他的幾個數比較呢?你發(fā)現(xiàn)什么了?

學生嘗試回答:位數多的,這個數就大。位數少的,這個數就小。

這7個數中,誰最小,為什么?

師:除了10000和250,還剩下5個數,請你任選兩個數,比較它們的大小。

生:9999和3976比較,9999大。9個千和3個千比,9個千大。所以9999>3976。

學生說出自己的想法。如果位數相同,千位上大的這個數就大。

選擇兩個數進行比較,說說自己的想法。3980和3560相比,3980>3560。

師:為什么不比較千位呢?(千位相同)什么情況下可以直接去比較百位呢?

師:如果百位也相同,怎么辦呢?你們能舉個例子嗎?

生:3980和3976相比,千位相同,百位相同,我們只要比較十位,8個十比7個十多,所以3980>3976。

師:如果十位也相同,怎么辦呢?你們能舉個例子嗎?

生:3972和3976相比,3972<3976。因為千位相同,百位相同,十位也相同,我們只要比較個位。2個一比6個一小,所以3972<3976。

師:請小朋友回顧一下剛才的學習過程,誰愿意來嘗試說說比較四位數大小的方法。

學生交流。

師引導總結:先比較數的位數,位數多的這個數就大,位數少的這個數就小。如果都是四位數,就先看千位,千位大的這個數就大,如果千位相同,就看百位,百位大的,這個數就大。如果百位相同,就比較十位,十位大的,這個數就大。如果十位相同,就比較個位,個位大的,這個數就大。

師:從250、9999、3560、3980、3972、10000、3976七個數中任選兩個數填一填。

( )比( )多得多。

( )比( )少一些。

師:你能從小到大把它們排排隊嗎?學生排列順序。

學生在認識百以內的數時已初步掌握了比較兩個數大小的方法,而這種方法完全有可能遷移到萬以內數的大小的比較中來。教學時如果從兩位數大小比較的復習入手雖然遵從了知識的邏輯起點,但是學生學習的現(xiàn)實起點卻并非限于此。我們的課堂可以直接以學生的這種起點切入,引出萬以內數的大小比較。

此設計淡化教師教的痕跡,突出學生學的過程。新課的導入和展開都先讓學生自己舉例并嘗試探究。這樣設計,一方面使本節(jié)課的重點從學生會比較千以內數的大小調整為學生自主發(fā)現(xiàn)規(guī)律,總結方法;另一方面,又有利于培養(yǎng)學生學習的主動性。學生有一種需要叫做“不需要”,了解學生的“不需要”和了解學生的“需要”同樣重要。不要強迫學生接受他們“不需要”的東西,這樣,課堂才能成為他們的樂園,知識才能成為他們的營養(yǎng)。

在這節(jié)課上,我與孩子們用心與智慧在交流,在真情的互動中學習,心中幸福洋溢。課后好長時間,我一直沉浸在感動和激動之中。直到現(xiàn)在,學生思維的火花還時時在我眼前閃耀。我感覺學生的思維真正被激活了,學生是多么富有靈性的小生命。他們的頭腦不是一張白紙,而是有著自己對數學的獨特理解。

作為教師,我們只有深刻把握數學學科本質,智慧地理解教材,智慧地駕馭課堂、調控課堂,智慧地悅納教育,不斷改變教學行為,智慧地實施教育教學活動,使學生學習過程不斷走向智慧,真正打開學生的“大智慧”!

編輯 王亞青