典型PIO預測準則及試飛應用

韓意新+方自力+李藝海

摘 要:駕駛員誘發振蕩(PIO)是由于駕駛員飛機之間的不良的相互作用引起的一種持續的或不可控制的人-機耦合振蕩。文章建立了PIO預測分析所需的數學模型,其中受控對象數學模型采用快速傅立葉變換法求得,駕駛員模型采用修正Neal-Smith駕駛員模型。分析研究了兩種典型的PIO預測準則:Neal-Smith準則和帶寬準則,并提供了相應的計算方法。最后通過俯仰跟蹤任務的仿真方法對計算結果進行了驗證。

關鍵詞:駕駛員誘發振蕩;準則評估;快速傅立葉變換;功率譜密度

引言

隨著航空技術的迅猛發展,高增益、全權限電傳飛控系統在先進戰機與大型運輸類飛機上得到廣泛應用,飛機發生PIO的可能性越來越大,已經造成了多起飛行事故。像國外F-18、F-22、A310、B777,國內的殲XX等先進飛機都曾出現過PIO問題。這給飛機的設計和飛行安全構成了嚴重的威脅,也給工程技術人員提出了嚴峻的挑戰。因此,對PIO的預測分析顯得尤為重要。

對于飛機縱向的PIO預測,本文采用快速傅立葉變換的方法,直接將時域試飛數據轉為頻域響應,由此建立受控對象數學模型。駕駛員模型采用改進的Neal-Smith駕駛員模型。預測準則選取目前常用的Neal-Smith準則和帶寬準則。最后以某一電傳飛機為例,采用上述準則對該機進行了縱向PIO預測。

1 縱向駕駛員誘發振蕩數學模型

1.1 受控對象數學模型

飛機設計階段,一般利用風洞數據建立飛機本體的六自由度運動方程來建立受控對象的數學模型,在飛機試飛階段,一般采用飛機長周期、短周期低階擬配的方法建立受控對象的數學模型。對于風洞數據或者擬配的方法,由于條件限制或者方法本省的影響,誤差都比較大。本文采用快速傅立葉變換的方法,直接將時域試飛數據轉為頻域響應,由此建立受控對象數學模型。

2 縱向駕駛員誘發振蕩預測準則

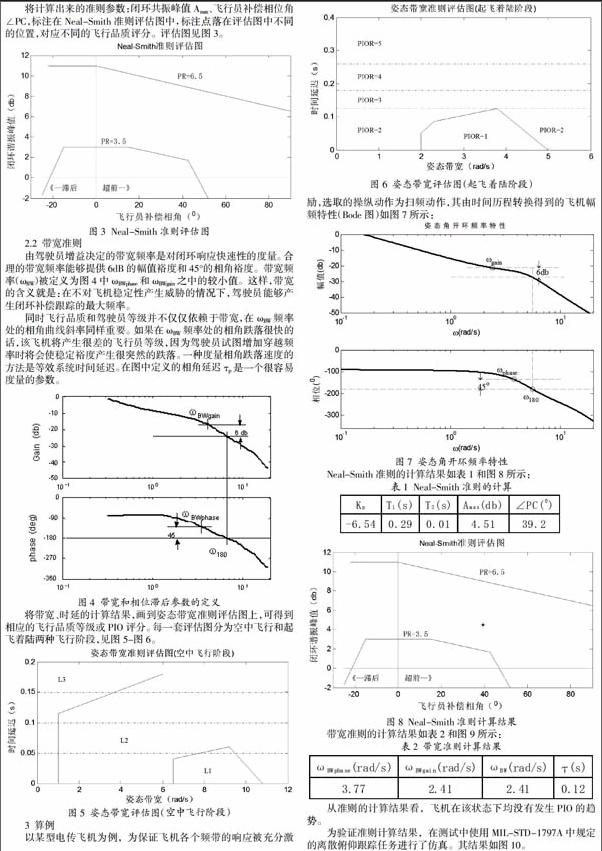

2.1 Neal-Smith準則

該準則以閉環共振峰值和帶寬處駕駛員的相位角(對應于駕駛員補償)作為評定參數,評定飛機的飛行品質。該準則要求飛機完成跟蹤任務時,飛機能精確對準目標,且動態過程超調量或振蕩最小。這些要求可以通過人機閉環系統Bode圖中的帶寬(ωBW)、幅頻特性下降量(Δ)和閉環諧振峰值(Amax)等來表示。

該準則對閉環頻率特性的要求有兩點:第一是帶寬值ωbw一般規定為3弧度/秒;第二是幅值特性下降(Droop)-3db;圖示見圖2。其中帶寬ωbw定義為閉環頻率特性相位為-90°處的頻率值。根據閉環頻率特性要求尋優求得kp、T1、T2,確定駕駛員模型。

使用得到的駕駛員模型,計算人機系統閉環頻率特性,可得到閉環共振峰值:Amax和駕駛員補償相位角∠PC=57.3*(arctg(T1*ωbw)-arctg(T2*ωbw))。

將計算出來的準則參數:閉環共振峰值Amax、飛行員補償相位角∠PC,標注在Neal-Smith準則評估圖中,標注點落在評估圖中不同的位置,對應不同的飛行品質評分。評估圖見圖3。

2.2 帶寬準則

由駕駛員增益決定的帶寬頻率是對閉環響應快速性的度量。合理的帶寬頻率能夠提供6dB的幅值裕度和45°的相角裕度。帶寬頻率(ωBW)被定義為圖4中ωBWphase和ωBWgain之中的較小值。這樣,帶寬的含義就是:在不對飛機穩定性產生威脅的情況下,駕駛員能夠產生閉環補償跟蹤的最大頻率。

同時飛行品質和駕駛員等級并不僅僅依賴于帶寬,在ωBW頻率處的相角曲線斜率同樣重要。如果在ωBW頻率處的相角跌落很快的話,該飛機將產生很差的飛行員等級,因為駕駛員試圖增加穿越頻率時將會使穩定裕度產生很突然的跌落。一種度量相角跌落速度的方法是等效系統時間延遲。在圖中定義的相角延遲τp是一個很容易度量的參數。

將帶寬、時延的計算結果,畫到姿態帶寬準則評估圖上,可得到相應的飛行品質等級或PIO評分。每一套評估圖分為空中飛行和起飛著陸兩種飛行階段,見圖5-圖6。

3 算例

以某型電傳飛機為例,為保證飛機各個頻帶的響應被充分激勵,選取的操縱動作為掃頻動作,其由時間歷程轉換得到的飛機幅頻特性(Bode圖)如圖7所示:

從準則的計算結果看,飛機在該狀態下均沒有發生PIO的趨勢。

為驗證準則計算結果,在測試中使用MIL-STD-1797A中規定的離散俯仰跟蹤任務進行了仿真。其結果如圖10。

在俯仰精確跟蹤任務中,駕駛員可以比較好地跟蹤俯仰角信號,在任務截獲段有小幅振蕩,在精確跟蹤階段,跟蹤效果比較好。另外,在跟蹤階躍跟蹤信號時有一定的滯后,而斜坡信號則跟蹤的很好。俯仰角速率并沒有出現持續的振蕩或者發散,說明該飛機在該狀態下并沒有發生PIO的趨勢。

4 結束語

本文針對某型電傳飛機,建立了PIO預測分析所需的數學模型,利用Neal-Smith準則和帶寬準則對該飛機的縱向PIO趨勢進行了預測,最后通過俯仰跟蹤任務的仿真方法對計算結果進行了驗證。計算和仿真結果相一致,表明改型飛機在該狀態下無PIO趨勢。

參考文獻

[1]管萱.駕駛員誘發振蕩(PIO)的研究[D].南京航空航天大學,2010.

[2]俞志剛.飛機-駕駛員耦合(APC)問題的模擬試驗研究[C].2003.

[3]吳蔚.某型飛機的Ⅱ型PIO預測和避免對策研究[D].北京航空航天大學,2000.

[4]Anon.AC25-7A:Flight test guide for certification of transport category airplanes[S].Federal Aviation Administration,1998.

[5]Ji.Quan.Liu,ZHeng.Hong.Gao.The prediction of PIO susceptibility of a large transport aircraft[R].2010.

[6]方振平,吳屹東.現代飛機駕駛員誘發振蕩機理和預測研究[J].飛行力學,1997.

[7]不利的飛行員-飛機相互影響的理解和防范[Z].沈陽飛機設計研究所.

[8]Joel B.Witte,BS,Major,USAF.An Investigation Relating Longitudinal Pilot-Induced Oscillation Tendency Rating to Describing Function Predictions for Rate Limited Actuators[D].Air University,March 2004.

[9]陳揚鑒.駕駛員誘發振蕩的預測和判別[J].飛行試驗,1994,10(1):21-28.

[10]陳廷楠,徐浩軍.駕駛員誘發振蕩的研究[J].航空學報,1991,12(8).