歷史的逐次重現:探析《稻草人》反映的歷史真實

柳文華

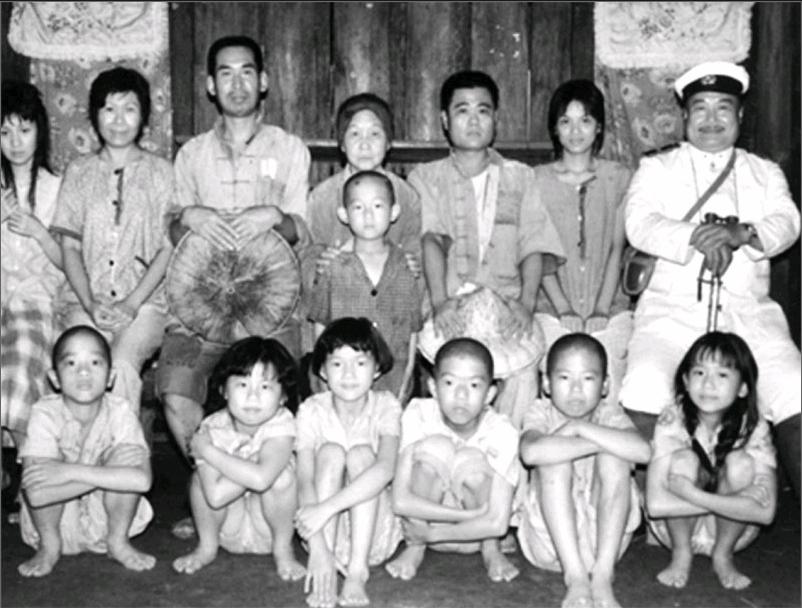

《稻草人》是20世紀80年代后期著名導演王童的代表作,同時也是記錄臺灣地區在日本占領期間發生的歷史事實的佳片。從文學角度看,該影片混合著日語、閩南語和國語的旁白,集中體現出了多種文學色彩的交融,早已成為電影學者們爭相研究的對象(因為該影片上映于1987年,在語言學的概念中,那時臺灣的國語相對完整地保留了民國時代的用語,有著極高的學術價值);從哲學角度看,該影片所反映出的深刻的歷史哲學也同樣成為臺灣現代電影的豐碑,因為它所承載的戰亂期間的生存哲學,是完全承接貝爾法斯的悲劇哲學而來,而且大有青出于藍而勝于藍的妙處。但是,唯獨在該影片反映歷史的手段與藝術方面,目前尚沒有學者進行過專門的討論。這部影片保存了失落已久的電影藝術應有的歷史情懷,這是尤為可貴的要素。

如果一定要對《稻草人》反映歷史的藝術作一個高度凝練的概括,不妨將它描述成——歷史的逐次重現。毫無疑問,這里運用的研究視角來自于民國時代的國學大師顧頡剛先生的《古史辨》第三卷,在這一卷的《自序》中,顧頡剛先生相當深情地回顧了他前半生的治學經歷,同時對他治學的方法作了清晰的交代,并系統提出“歷史逐次重現”的觀念。雖然這是一種歷史學的概念,但是不妨為分析電影的相關要素提供莫大的啟發。而王童導演的《稻草人》恰恰可以作為“歷史的逐次重現”的范本來分析。

一、 “水仙”這一形象的歷史內涵

《稻草人》講述的是日本占據臺灣末期,臺灣普通農村里發生的幾件事和一家人。水仙是該影片中第一位著力刻畫的女性,電影運用旁白對她的生平進行了簡潔的介紹,從中可以得知她本是村中最為靚麗的一位女子,但由于結婚第二天,她的丈夫應征入伍,卻被美軍的戰機炸死,從此水仙便患上了精神病,整日都與田野里的稻草人相依為命,旁白以稻草人的口吻說到:“她就跟我一樣,天天穿同樣的衣服,做同樣的夢,等待另一個同樣的明天。”

水仙在影片中的出現絕對不是無的放矢,而是承載著深沉的歷史思考。宋代著名詞人晏幾道曾在其代表作《臨江仙·夢后樓臺高鎖》中說到:“當時明月在,曾照彩云歸。”這是一種非常具有普世價值的論斷,從中可以分析出個體感情破裂所造成的傷害,竟然使當事人對整個人生都喪失了興趣。水仙的一生正是這樣的,她本應擁有美滿的愛情與婚姻,但最后卻不免落入瘋癲的狀態。導致這一事實的原因是什么呢?毫無疑問,正是可惡的戰爭。當時的臺灣作為日本的占領區,使得水仙丈夫被迫當成壯丁收入日軍中,最后竟在中途島海戰中被美軍殺害。

《稻草人》通過水仙這一形象的塑造,反映了更為深刻的歷史真相。這一真相便是:在社會現實面前,人的愿望總是很脆弱。中國有古語所謂“彩云易散,美夢難成”,這八個字真是將水仙的意蘊表述得最為清晰。同時,水仙作為一種獨立的文學意象,在中國古代文學作品中正是嬌美但容易破滅的代表,宋代詩人黃庭堅曾有著名的《詠水仙花》:“淤泥解作白蓮藕,糞壤能開黃玉花。可惜國香天不管,隨緣流落小民家。”在黃庭堅的眼中,水仙花雖然屬于不同凡響的花種,但終究還是難以被人重視,容易流入小民之家。《稻草人》用水仙命名這位瘋癲的女子,實際上也含有這種哲學意蘊。

在這一歷史真相背后,還深刻地折射出《稻草人》對于歷史所做的反映工作。因為有了水仙這一形象,以及發生在她身上的事情,觀眾們才知曉抗日戰爭時期,臺灣地區所遭受的蹂躪。從表現內涵的視角來看,水仙反映的歷史是個體在戰爭史中的境遇,這是很有代表意義的。

二、 祭拜儀式背后的歷史思潮

《稻草人》對于歷史的反映,不僅僅體現在通過個體去折射歷史事件,還包括通過電影場面將歷史事實介紹給觀眾。影片中有一幕絕對是深入人心的場面,那便是陳阿發和陳闊嘴兄弟二人祭祀亡父的場景。在中國傳統文化中,祭祀先祖永遠是一個帶有深厚感傷情緒的行為。

影片中所設置故事的臺灣小鎮仍然保留這種民俗意味相當深厚的行為,這讓觀眾們了解了日占區的中國人的生活狀態。他們仍然保留著非常熱烈的民族情緒,仍然繼續進行自己民族特有的祭祀,仍然將美好的愿望托之于先祖的庇護,等等,都像硫酸腐蝕過的鐵板,所有痕跡都歷歷在目。

更為可貴的是,電影還通過臺詞將那個時代占領區中的中國人的心理狀態都明確無誤地刻畫出來。陳阿發在墓前向其父親訴苦,說到家里養的唯一一只老黃牛也被村里捉了去,要給日本人做牛肉罐頭,言辭之間充滿著憤怒的情緒。但是當他的兒子回來說學校老師要求將名字改為日本名字以后,陳阿發先是怒罵其子,但聽到他的兒子解釋只要換成日本名字,就可以將黑糖換成白糖以后,他的思維又來了個180°的大轉彎,同意了兒子的做法。更加荒誕的是,他還問他兒子,他自己可不可以也把名字換成日本姓名。這真是一針見血的諷刺,同時也是不可多得的黑色幽默。這黑色幽默里滿含著敵占區的中國人的酸楚。一位在父親墓前控訴日本人不良行徑的樸素農民,竟然在不得已的情況下,也寧可為了一方白糖而數典忘祖,改從日本人姓。

如果說,《稻草人》在塑造水仙這一形象主要是從個體方面來突破的話,那么,影片中與祭祀相關的這些情節,則反映出日占區下中國人群體的歷史思潮。大致來說,他們對于日本的態度是兩種情緒的交織:一來是憤恨日本人的不良行徑,一來又敢怒不敢言,甚至為了些許的物質安慰,便拋棄民族大義的底線。

三、 叔嫂亂倫折射的歷史悲劇

影片在開頭的部分,還描述了一段令人深思的情節。那便是陳阿發的弟弟陳闊嘴與其嫂子通奸,并被陳阿發當場發現。在文化不算開放的上個世紀80年代,王童敢于在《稻草人》中設置這樣驚天動地的一幕,其魄力和膽識都是應該肯定的。《孟子》早就說過“食、色,性也”的名言,可見在中國文化傳統中,對人的正常生理欲望是持肯定態度的。但這一欲望必定應該是正常的,而不是畸形的。

《稻草人》之所以值得贊賞,就在于它勇敢揭示了那個時代,由于社會動亂而造成的人倫上的畸形化。最耐人尋味的是陳阿發捉奸以后的表情,他并沒有做出任何沖動的事情,對其弟弟陳闊嘴也僅僅是平常的打罵,相反,他首先想到的卻是將日本將官走丟的雞還回去。為什么會做出這種違反常情的反應呢?這必須從心理根源上分析,才能求得正解。這個心理沖突最能反映出日本人在占領臺灣時期,給臺灣人的心理壓力。一個正常的男人,在面臨妻子亂倫之時,都必將是憤怒壓過理智。而日本人對于陳阿發的心理扭曲,卻達到了令人瞠目結舌的地步。

水仙的例子代表著個體在歷史場景下的艱難抉擇,祭祀與換名諸多情節反映了群體在歷史困境中的違心之痛。而出現在《稻草人》中的叔嫂亂倫之事,則從現象深入到本質,直接反映了那個時代一般人的內心世界。這片內心世界,沒有一絲光芒,有的只是無盡的黯淡和憂郁。正是因為陳阿發長期遭受著日占環境的無形壓力,所以無論做什么事情,首先想到的便是如何不讓日本人感到失望或生氣,以至于自己妻子出軌這樣的事情,他都可以暫時按下,先滿足日本人的要求。

王童的高超之處在于他能夠通過典型事件來反映一個時代的普遍心理。這是他運用托米·尤麗安蒂《電影的發生》中“典型化與非典型化”理論的杰出之作。王童在《稻草人》中借助這樣一樁在正常時代會帶來嚴重倫理危機的大事,來說明如此驚天動地之事,在日本占領臺灣期間,竟然還比不過日本人丟失的一只雞。這種表現藝術,的確稱得上是“一覽眾山小”。

四、“稻草人”意象的歷史內涵

王童將這部影片定名為“稻草人”,可見這個詞匯注定要成為負載整部電影意蘊的因素。影片中的“稻草人”究竟是什么含義呢?仔細分析這部內涵豐富的電影,可以發現“稻草人”在片中至少具備著兩個重要的任務:第一,它為整部影片的敘事提供了視角,整部電影里所有的旁白都是以稻草人的口吻實現的,這是一種頗為新奇的設計;第二,也是最重要的,這位“稻草人”承載了豐富的歷史內涵,從而成為追尋這部作品歷史含義的重要線索。

影片中的稻草人完全沒有正常人生的喜怒哀樂,反而是一無所求,內心激不起一絲漣漪。著名詞學評論家王國維曾在《人間詞話》中闡釋了景物描寫與情感表達之間的微妙關系,他說元代戲曲家馬致遠在《天凈沙·秋思》中描繪了“枯藤老樹昏鴉”和“古道西風瘦馬”六種景物,看似與詩人毫無關系,但是卻無一種不在表達著詩人惆悵的觀感。劇中的稻草人也是這一類別的意向,它代表的是在日本占領臺灣期間,臺灣人民那一眼望不穿的悲劇前途,在這種壓抑的環境之下,所有人都像這位矗立田間的“稻草人”一樣,只能默默無言,只能逆來順受,承受著來自各方的風吹雨打,即便在一次次打擊中,冷卻了熱血,消融了憤怒,在整個外部表現方面,也仍然只是沒心沒肺的空殼“稻草人”。換句話說,王童在片中將“稻草人”設置得如此特別,主要還是想通過這一形象傳達出那個時代特有的歷史內涵:萬事不關心。這與契科夫《裝在套子里的人》頗有異曲同工之妙。

結語

王童的《稻草人》選取的人物并沒有什么特別之處,相反還非常平凡;他選取的標題“稻草人”也是田野作業隨處可見的物象。但正是這樣平凡的人們和這樣尋常可見的物象,卻反映出一段塵封已久的歷史。王童用這些人人見過的事物,表達了人人未表達的情懷,這才是他的過人之處,也是《稻草人》的魅力所在。這部產生于上個世紀80年代后期的影片,既記錄了個體在歷史困境中的不堪一擊,也為群體向時代的妥協作了深刻闡釋,還深入展示了赤子之心如何淪為扭曲變態的境地。而這些反映,都構成了《稻草人》反映歷史的藝術中的重要一環,值得特別地推崇和介紹。