陜西省西安市水土保持區劃研究

侯 雷, 吳發啟, 吳秉校, 霍春平, 牛銀環

(1.西北農林科技大學 資源環境學院, 陜西 楊凌 712100; 2.西安市水利水土保持工作總站, 陜西 西安 710016)

陜西省西安市水土保持區劃研究

侯 雷1, 吳發啟1, 吳秉校1, 霍春平2, 牛銀環2

(1.西北農林科技大學 資源環境學院, 陜西 楊凌 712100; 2.西安市水利水土保持工作總站, 陜西 西安 710016)

[目的] 分析總結2014—2015年西安市水土保持區劃工作,為區域水土流失綜合治理提供依據和方向。[方法] 通過對西安市的實地調查及相關資料的收集,利用遙感和GIS技術進行數據分析和處理,明確該市水土流失現狀及特點,在一定區劃原則基礎上,進行指標的選擇和分析。[結果] 將西安市劃分為6個水土保持區,提出各分區的水土保持治理方向,為城市建設及社會經濟發展提供重要依據。[結論] 西安市開展水土保持應在預防為主,保護優先的前提下,依據水土保持分區,以城區為核心,以河流和道路為廊道,對各斑塊實施水土流失與環境的綜合治理。

水土保持; 區劃; 指標; 治理

文獻參數: 侯雷, 吳發啟, 吳秉校, 等.陜西省西安市水土保持區劃研究[J].水土保持通報,2017,37(1):315-318.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.01.055; Hou Lei, Wu Faqi, Wu Bingxiao, et al. Research on regionalization of soil and water conversation in Xi’an City, Shaanxi Province[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(1):315-318.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.01.055

西安市水務局為貫徹落實新修訂的水土保持法精神,從2014年起組織了有關高等院校和市、區(縣)的水土保持科技工作者和管理人員開展了該市的水土保持規劃工作[1]。水土保持區劃是水土保持規劃的主要內容之一[2-9],為此,筆者擬總結2014—2015年的區劃工作,以期服務于西安市水土保持工作。

1 研究區概況

西安古稱“長安”,位于陜西省關中平原中部,南靠秦嶺,北臨渭河,共轄10區3縣,總面積10 108 km2。該市地處中緯度內陸地區,受東亞季風影響明顯,屬溫帶半濕潤大陸性季風氣候。≥10 ℃的積溫為4 500~4 700 ℃,年均氣溫13.0~13.5 ℃,年平均降雨量500~700 mm。四季分明,雨熱同季,利于農作物的生長。西安市地貌受到構造運動、新構造運動、巖性和氣候等因素的影響,類型較為多樣,但總體分為南部秦嶺山地和北部渭河平原兩部分。植被群落構成種類豐富;植物區系古老,保留了大量第三紀古老的孑遺植物;有2 000 a余的栽培歷史,且自然植被與栽培植被區域界線分明,在山地呈現出垂直分異規律。該市的土壤母質種類復雜,河流縱橫交錯,人類影響程度不一,土壤類型及其特征隨著地貌類型、海拔、氣候、植被和成土母質等不同垂直分布和水平帶狀分布的規律發生變化[10]。

西安市的水土保持區劃最早始于1984年,該區劃為后續水土保持工作的開展起到了很好的指導作用。但該區劃是在當時的社會經濟和科學條件下進行的,如區劃指標、治理目標等難免都與現在的國標和西安市的戰略位置等存在著一定差距。為此,本次區劃擬在繼承原區劃科學特征的基礎上,以服務于國際大都市建設為目標而進行,服務期為15 a。

2 水土流失類型及特征

全市水土流失以水力侵蝕和人為侵蝕為主,兼有重力侵蝕和混合侵蝕,化學侵蝕已由高陵、臨潼灌區和閻良部分地區延伸到城市,風力侵蝕微弱,但其與強烈的人為侵蝕堆積物相互作用后常造成嚴重的城市揚塵和空氣污染。降雨和徑流是該市水土流失的主要動力因素,但受到地貌特征影響,水土流失過程及類型存在明顯差異。

2.1 水土流失類型

① 秦嶺山地山體多為植被覆蓋,水土流失輕微。但由于強烈的水力侵蝕所形成的溝谷,在暴雨發生時會伴有泥石流的發生。另外,此地山高坡陡、土層薄、潛在水土流失程度較高,若植被遭到破壞,或坡麓遭不合理開發利用,必將引起嚴重的侵蝕(水力侵蝕和重力侵蝕),恢復難度極大。② 位于臨潼以南的驪山,是矗立于渭河地塹的斷塊山地,周圍及山嶺之間為丘陵地貌,溝壑縱橫、梁峁起伏,區域內濺蝕、面蝕和溝蝕現象普遍,水土流失嚴重。③ 秦嶺北麓在坡積、洪積作用下形成了東西走向的洪積扇群,該地區多被農業開發利用,面蝕、細溝、淺溝侵蝕也有發生。④ 臺塬表面起伏平緩,由于早期流水侵蝕而洼地較多,面蝕、溝蝕、滑坡和崩塌等重力侵蝕發育。該區水土流失可分為2個單元:一是溝間地,該地區的塬面、梁峁頂部,除了濺蝕不明顯外,常可見到面蝕和溝蝕的痕跡。在距分水嶺不遠的地方,薄層水流匯集,發生細溝侵蝕,水流自行合并則發生淺溝侵蝕,降低了開展農業活動的方便程度,且侵蝕進一步發育成為切溝侵蝕,切割塬面,地塊愈變愈小。二是溝谷,包括沖溝、干溝及河溝。其侵蝕方式以溯源侵蝕、溝床下切侵蝕和溝谷側蝕為特征。同時還伴有洞穴侵蝕,在臨空面大的地段常誘發滑坡、崩塌等重力侵蝕,在汛期降雨時影響更加明顯。⑤ 渭河沖積平原平坦開闊、范圍較大,是該市的主要經濟發展區,水土流失輕微。依據當前主要土地利用方式可將該區劃分為平原農耕區和平原城市開發建設區兩部分。平原農耕區存在農田過量施肥、噴藥等造成的土壤質量退化等問題,以高陵、臨潼和閻良部分農田為主的鹽堿化急需修復等;城市開發建設區的水土流失主要發生于開發建設活動比較活躍的地段。

2.2 水土流失特征

2.2.1 空間分布差異大 從水土流失強度來看,驪山低山丘陵區侵蝕最為強烈,秦嶺深山區的侵蝕則較弱,平原區水土流失狀況則分為2類,一類是平原農區的侵蝕較弱,主要因其地勢平坦;另一類是平原城區的侵蝕相對較強,由于受人為因素的影響,各種生產建設活動對地表擾動較大,導致水土流失加劇。

2.2.2 年內、年際間變化明顯 主要與降水因素有關,不同年和月內的降水量和降水強度變化較大,對土壤侵蝕的影響很大,雨量增多和雨強加大都會加劇土壤侵蝕的發生。其次,隨著城市人為水土流失的加劇,自然侵蝕與人為作用相互疊加使各種侵蝕幾乎在全年均有分布。

2.2.3 人為因素造成的侵蝕作用加劇 隨著社會經濟的發展,城市化進程的加快,人類活動空間的不斷擴大,土地轉換頻繁過度,嚴重破壞了地表植被,引起土壤污染和鹽漬化,加重了水力、重力侵蝕作用,因此更多的區域在受到自然因素影響的同時也受到人為因素的影響。

2.2.4 城市水土流失成因復雜 城市水土流失除在原有土壤侵蝕類型特征的基礎上,揚塵、霧霾、拋灑、內澇、管網淤積堵塞和化學侵蝕等現象皆有出現,且大部分侵蝕現象是由2種或2種以上作用力共同作用的結果,因此成因較為復雜[11-14]。

3 區劃原則及依據

3.1 區劃原則

根據對西安市自然及人為因素的綜合考慮,并結合西安市的現狀及發展方向,可將區劃原則歸納為以下幾點: ① 影響水土流失發生和發展的自然因素的相似性; ② 水土流失特征的相似性; ③ 土地利用及治理措施的相似性; ④ 區位的特殊性; ⑤ 地貌形態的相似性。

3.2 區劃依據

① 依照地貌類型和水土流失類型; ② 依照地貌形態、植被覆蓋度和水土流失強度的變化; ③ 依照人口密度的高低; ④ 分區界線盡量與鄉界吻合。

4 區劃的主要指標

4.1 地貌指標

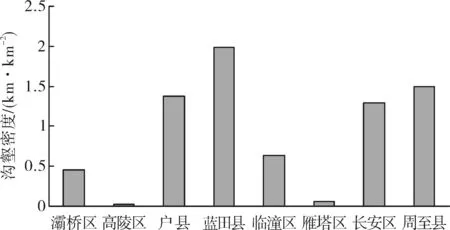

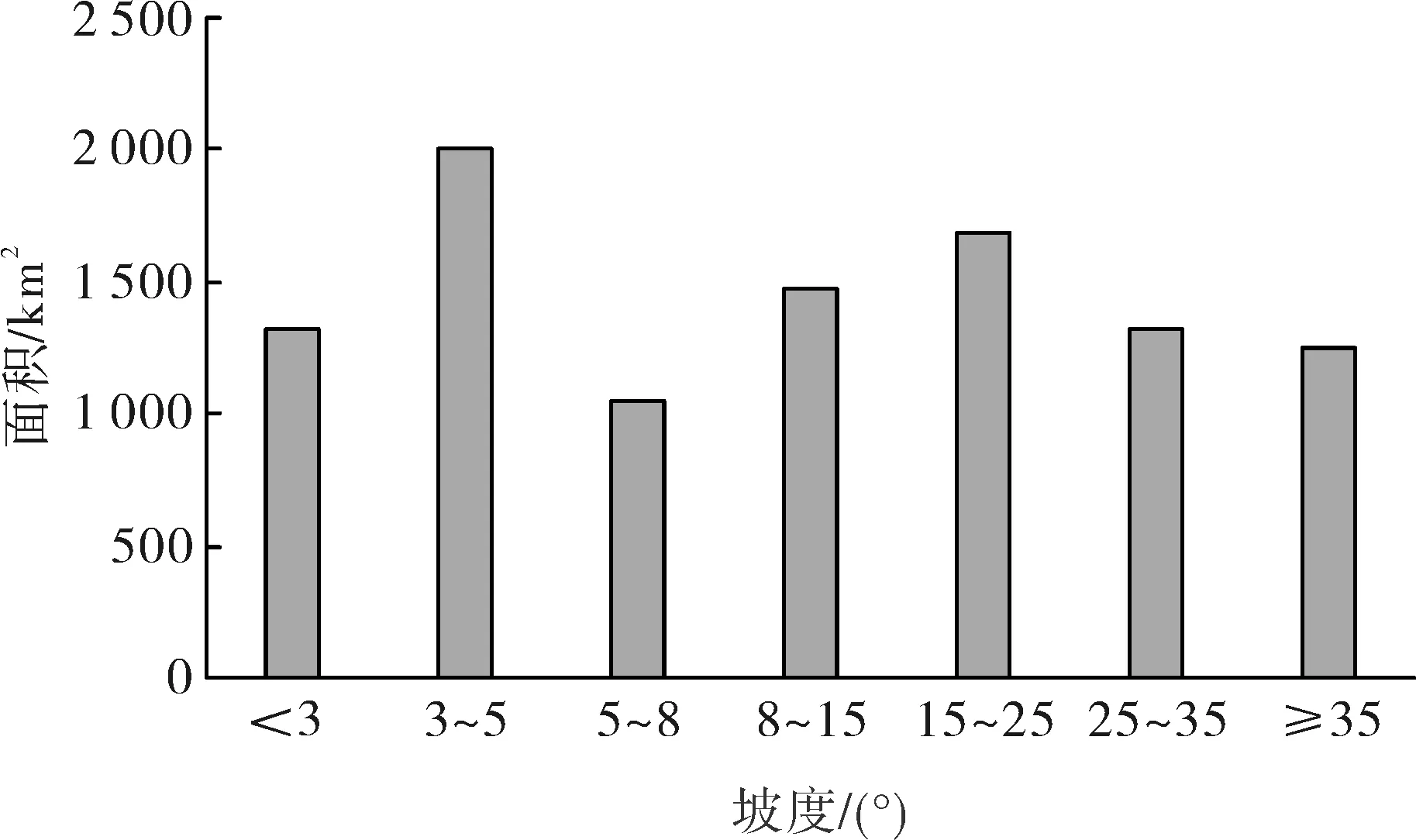

在地貌特征分析的基礎上篩選溝壑密度和坡度作為反映水土流失與水土保持特征的地貌指標。從圖1可以看出,位于平原的區縣地形平坦完整,不利于水土流失的發生,而包含山區的區縣溝壑密度均較大,水土流失較為嚴重,是重點治理的主要區域[15]。對西安市DEM數據進行坡度提取,圖2為坡度劃分的結果統計。

圖1 西安市溝壑密度統計

圖2 西安市坡度分級與面積統計

4.2 植被指標

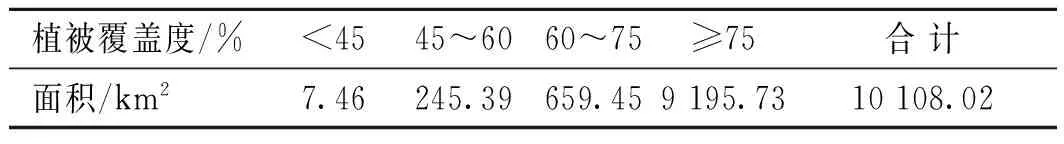

植被的防蝕作用采用植被覆蓋度表示,植被覆蓋度越大,防蝕作用越強。通過對西安市遙感影像數據的定量解譯,其結果見表1。

表1 西安市植被覆蓋度分級與面積統計

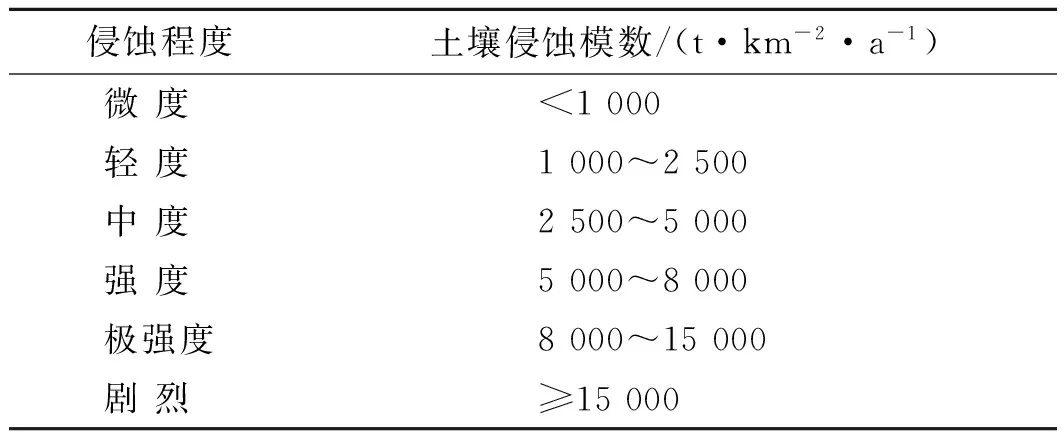

4.3 土壤侵蝕強度

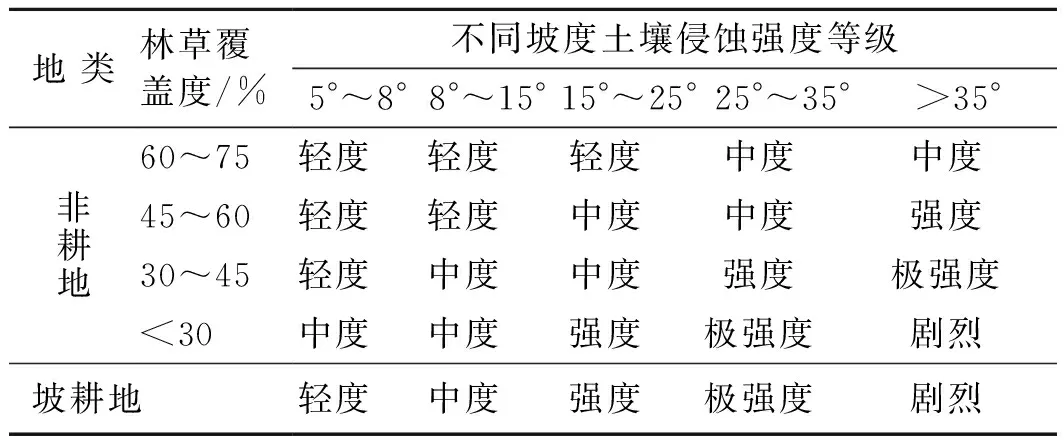

土壤侵蝕強度的分級以國標(SL190-2007)為基礎,并結合西安市的實際情況而定(見表2—3),西安市土壤侵蝕模數見附圖9。

表2 土壤侵蝕強度分級

表3 耕地和非耕地侵蝕強度分級指標體系

4.4 人為活動

人為活動的強烈程度以人口密度來反映,由圖3可以看出城區人口密度高,周邊縣區人口密度較低[16]。

圖3 西安市各縣區人口密度統計

5 研究結果

5.1 分區結果

根據對區劃指標的選擇和分析,將西安市劃分為以下6個水土保持區(附圖10)。① 城市水土流失易發監管區; ② 渭河川道微度侵蝕護岸保灘區; ③ 黃土臺塬輕度侵蝕溝坡防治保塬區; ④ 驪山低山丘陵強度侵蝕溝坡兼治區; ⑤ 山前洪(沖)積扇中度侵蝕綜合治理區; ⑥ 秦嶺山地輕度侵蝕封山育林水源涵養保護區。

5.2 分區描述

5.2.1 城市水土流失易發監管區 該區主要包括新城、碑林、蓮湖、未央、雁塔這5個區的全部,以及長安、灞橋、臨潼、高陵、戶縣這5區(縣)的部分地區。該區地理位置優越、交通便利、經濟發達,目前已形成了以航空、航天、電子、儀表、機械制造、紡織、商貿和交通運輸業為主的工業體系及城市服務體系,成為中國中西部地區重要的金融、科技、教育、旅游及商貿中心。因此,該區水土流失主要以預防和監督為主。

5.2.2 渭河川道微度侵蝕護岸保灘區 該區主要為“城市水土流失易發監管區”以外的平原區域,主要是以渭河一、二級階地組成的沖積平原,該區地勢平坦,土地肥力高,耕作條件良好,水資源較豐富,復種指數高,基本上是一年兩熟或兩年三熟制,產量穩定。經過多年發展,蔬菜生產模式已由原來的露天栽培向溫室大棚生產轉變,以石榴、獼猴桃等水果為主的林果產業發展態勢較好,已成為該區的特色主導產業。新型工業園區、休閑農業的興起等,將促進地區經濟的快速發展。但春旱、伏旱、過量使用化肥農藥仍是農業生產的限制因素。另外,河道堤岸整治、道路綠化、田間覆蓋、免耕等還是該區治理的重要內容。為此,當前和今后一段時期內該區的水土保持主要任務為以河道、道路、農田防護完善、修復和重建為框架,通過農田減藥與覆蓋,并與養殖業結合構建生態農業、休閑農業等。

5.2.3 黃土臺塬輕度侵蝕溝坡防治保塬區 該區位于市區的東南部,涉及雁塔、灞橋、長安、藍田、碑林5區(縣)的部分地區,包括白鹿原、少陵原、神禾原和八里原等。該區地下水埋藏深,水資源相對缺乏,但土層深厚,光熱資源豐富。面蝕、溝蝕和重力侵蝕是該區土壤退化和水土資源損失的主要原因。同時因其地理位置優勢,臨近城區且開發力度較大,特色產業發展較快。故該區的水土保持應是在固溝保塬的基礎上,著力發展觀光農業,提升整體的環境質量。

5.2.4 驪山低山丘陵強度侵蝕溝坡兼治區 該區位于西安市東部,包括臨潼區渭河以南,藍田北部及灞橋區的洪慶一帶,該區是在斷塊上升的基礎上為流水侵蝕剝蝕而成的低山。驪山受河流及溝谷切割,由分水嶺向周圍呈放射狀延伸,山地上部大多為基巖裸露或被薄層風化殘坡積碎屑覆蓋,在較低部位上有土狀堆積物覆蓋。地區地形破碎、溝深坡陡,土壤結構松散,水蝕、重力侵蝕較為嚴重。故該區的水土保持應實施“山、水、田、林、路”的統一規劃和綜合治理,發展旱作農業、觀光農業,實現群眾脫貧致富和增產增收,形成風景秀麗又具水土保持特色的旅游觀光區。

5.2.5 山前洪(沖)積扇中度侵蝕綜合治理區 該區為山區向平原的過渡地帶,沿東西向呈帶狀分布,包括周至、戶縣、長安區沿山一帶的洪積地區和周至縣的翠峰、竹峪周圍的黃土塬。該區地表物質疏松,以水蝕為主,受山區徑流沖刷作用,水土流失狀況較為嚴重。該區是山區向平原區的漸變段,也是山區的水土流失物輸往平原區的必由地段,所以搞好該區的水土保持工作對發展山區經濟,減少平原區河道的泥沙具有重要的意義。

5.2.6 秦嶺山地輕度侵蝕封山育林水源涵養保護區 該區包括周至、戶縣、長安、藍田這4區(縣)的秦嶺山地,北由山腳開始,南至秦嶺西安市南邊界。山坡坡度較大,海拔相對較高,地廣人稀,主要受水力侵蝕和重力侵蝕。因此該區應在退耕還林的同時大力推行清潔小流域治理,并以封山育林、涵養水源、禁止開墾為主要方向。

6 結論及展望

本研究通過對區域的自然、社會經濟、水土流失及水土保持現狀等資料的實地調查、收集和整理,并借助遙感和GIS分析技術,提高了區劃的工作效率及準確性,為西安市制定水土流失治理方向及水土保持措施配置提供科學依據。

根據全市的水土資源分配及土地利用格局特征,西安市開展水土保持應在預防為主、保護優先的前提下,依據水土保持分區,以城區為核心,以河流和道路為廊道,對各斑塊實施水土流失與環境的綜合治理,讓西安市提升為青山與綠水交相輝映,歷史文化與現代文明相互依托,生態文明建設與社會經濟發展相輔相成的人類宜居區。

[1] 中華人民共和國水土保持法[M].北京:法律出版社,2011.

[2] 吳發啟.水土保持規劃[M].西安:西安地圖出版社,2001:5-25.

[3] 張超.我國水土保持區劃的回顧與思考[J].中國水土保持科學,2008,6(4):100-104.

[4] 辛樹幟.中國水土保持概論[M].北京:農業出版社,1982:68-98.

[5] 趙巖,王治國,孫保平,等.中國水土保持區劃方案初步研究[J].地理學報,2013,68(3):307-317.

[6] 水利部.(SL190-2007)土壤侵蝕分類分級標準[S].北京:中國水利水電出版社,2007.

[7] 唐克麗.中國水土保持[M].北京:科學出版社,2004:576-584.

[8] 劉卉,齊實,張海龍.基于空間自相關法的水土保持區劃研究[J].水土保持通報,2016,36(1):321-326.

[9] 趙輝,黎家作,李晶晶.中國水土流失動態監測與評價的現狀與對策[J].水土保持通報,2016,36(1):115-119.

[10] 宋德明,陰治農,馬正林,等.西安市地理志[M].西安:陜西人民出版社,1988:1-6.

[11] 劉信儒,王煒榕,胡學儉,等.城市水土保持主要特征分析[J].水土保持應用技術,2006(1):28-30.

[12] 甘枝茂,孫虎,吳成基.論城市土壤侵蝕與城市水土保持問題[J].水土保持通報,1997,17(5):57-62.

[13] 袁宏林,魏穎,謝純德.土壤對城市雨水徑流中污染物的削減作用[J].水土保持通報,2015,35(3):112-115.

[14] 高彩玲,田采霞,麻冰涓.基于熵權法的焦作市城市生態系統健康動態評價[J].水土保持通報,2015,35(3):197-202.

[15] 西安市農業區劃委員會水土保持區劃組.西安市水土保持區劃報告[R].1984:4-13.

[16] 西安市統計局.西安統計年鑒[J].北京:中國統計出版社,2014.

Research on Regionalization of Soil and Water Conversation in Xi’an City, Shaanxi Province

HOU Lei1, WU Faqi1, WU Bingxiao1, HUO Chunping2, NIU Yinhuan2

(1.CollegeofNaturalResourcesandEnvironment,NorthwestUniversityofA&F,Yangling,Shaanxi712100,China; 2.Xi’anSoilandWaterConservationStation,Xi’an,Shaanxi710016,China)

[Objective] The objective of this study is to analyze and summarize works on regionalization of soil and water conservation during 2014—2015 and provide support for regional comprehensive management of soil erosion. [Methods] RS and GIS technologies have been used to analyze and process data, and clarify the status and characteristics of soil erosion in Xi’an City with field investigations and data collection. Indexes were selected and analyzed according to certain principle. [Results] The whole Xi’an City was divided into six subareas of soil and water conservation, and different strategies were proposed for each subarea. The regionalization of soil and water conservation will provide important support for construction, social and economic development. [Conclusion] Soil and water conservation should be carried out on the premise of prevention first and protection priority. According to the regionalization of soil and water conservation, it is necessary to implement integrated management of soil erosion and environment in each patch by regarding center of the urban area as core and considering rivers and roads as corridor.

soil and water conversation; regionalization; index; management

2016-06-09

2016-07-12

西安市水務局水土保持規劃項目“西安市水土保持規劃項目”(K332021501)

侯雷(1993—),男(漢族),陜西省藍田縣人,碩士研究生,主要研究方向為土地資源利用與管理。E-mail:houleizd@163.com。

吳發啟(1957—),男(漢族),陜西省黃陵縣人,博士,教授,博士生導師,主要研究方向為水土保持與流域管理。E-mail:wufaqi@263.net。

A

1000-288X(2017)01-0315-04

S157