雙鋼琴協奏曲現場演出的錄音方法

張步若+魏增來

【摘要】通過對雙鋼琴協奏曲現場演出錄制實踐的分析以及由鋼琴聲輻射特性研究、輻射實驗以及主觀評價所推論出的雙鋼琴聲輻射特性,得到了雙鋼琴的最佳拾音位置;并由此設計了雙鋼琴演奏會和雙鋼琴協奏曲演奏會的現場錄音方案;通過實際錄音實踐證明了該方案的可行性,從而為此類曲目的錄制方法提供了借鑒。

【關鍵詞】雙鋼琴;聲輻射特性;雙鋼琴協奏曲;現場演出錄音;錄音方案設計

1緒論

雙鋼琴協奏曲是一種特殊的演出形式,由兩架鋼琴和伴奏樂隊共同演繹。在演出形式上,最為常見的是兩架鋼琴對置擺放,置于舞臺最外側的中央。前方鋼琴琴蓋拆除,后方鋼琴琴蓋有時打開、有時拆除。指揮和伴奏樂隊位于鋼琴的后方,與普通的鋼琴協奏曲擺放方式相同,有時樂隊也會以半包圍的形式圍繞雙鋼琴和指揮來演奏。在不同的作品中,協奏樂隊的編制大小也不同,有的需要全配置的交響樂隊,有的則只是由弦樂隊或者弦樂隊加木管聲部組成,屬于室內樂。可見,雙鋼琴協奏曲作品在編配上豐富多樣。

從古典音樂錄音的角度來看,雙鋼琴協奏曲現場演出是一種錄制起來比較有難度的現場演出形式。首先,除了要考慮聲源和廳堂聲學的關系外,還要考慮雙鋼琴系統的聲輻射特性以及雙鋼琴與樂隊的關系,且后方鋼琴的琴蓋的狀態、樂隊的編制大小,都會對錄音方案的設計產生影響。其次,現場演出錄音時,傳聲器設置往往不能像在錄音棚中一樣自由,受到諸多限制。一方面,樂手的擺位不能只從錄音的角度考慮,需要適應演出場地的舞臺;另一方面,錄音師在考慮到成本、美觀和安全性等因素后,一般采用在場地和樂隊容許的位置吊裝主傳聲器,并設置數量有限的輔助傳聲器的錄音方式。因此,對于雙鋼琴這樣一個大聲壓級、聲輻射特性特殊的樂器組合來說,其錄音方法是非常具有挑戰性和研究價值的。

2演出實例分析

2.1演出擺位及演出場所基本情況

演出基本情況見表1。

西安音樂學院藝術中心音樂廳面積較小,混響時間約為1.8s。兩架鋼琴琴蓋拆除,對置擺放于舞臺正中間。弦樂隊由第一小提琴6人、第二小提琴4人、中提琴4人、大提琴4人、低音提琴2人組成。第一、二小提琴聲部位于舞臺左后方,其他聲部位于舞臺右后方,指揮位于鋼琴外側,詳見圖1。

2.2傳聲器拾音方案

采用主傳聲器加輔助傳聲器的拾音方式,如圖1所示。由于需要妥協上半場演出的節目(位于舞臺前沿的弦樂三重奏),主傳聲器需要留在舞臺邊沿;再加上指揮選擇站在鋼琴外側,而不是鋼琴和樂隊之間,使得鋼琴和樂隊的位置比較靠后,故借鑒了Decca Tree拾音制式,使用全指向性傳聲器,以大AB加C的方式作為主傳聲器陣列,高度約3m,其中AB傳聲器間距約3m,位于指揮側后方,C傳聲器位于雙鋼琴系統中心正上方。輔助傳聲器采用2支心形傳聲器組成ORTF制式,位于后方鋼琴上方,高度約2m,斜指向前方鋼琴。

2.3出現的問題

由于此次演出的樂隊擺位有些特殊,筆者所在的團隊曾嘗試與指揮和演奏者溝通,希望讓后方鋼琴琴蓋打開,使后方鋼琴能向前方輻射聲音,但并沒有被允許。所以,錄音過程中出現了一系列的問題,只能在后期制作過程中加以彌補。主要問題如表2。

上述問題經過后期處理后基本可以還原現場演出實況,但由于使用了過多處理手段,使得此次錄音作品和大多數同期錄音作品相比有更多的人工痕跡。所以,音樂會現場同期錄音要做好錄音方案設計,保證同期錄音質量,后期盡量不做過多修飾性處理。

2.4錄音方案的設計要求

經過分析和討論,對雙鋼琴協奏曲的錄音方案設計提出如下要求。

(1)主傳聲器信號不僅應保證兩架鋼琴之間的平衡、雙鋼琴與樂隊的平衡,還要盡可能地位于鋼琴和樂隊本身都比較均衡的聲輻射的位置上,以保證主傳聲器中純正的樂器音色。所以,方案設計要求主傳聲器信號至少滿足在兩架鋼琴平衡、鋼琴與樂隊平衡以及良好的樂器音色中的兩個方面,然后使用輔助傳聲器來對主傳聲器中的不足進行充分補償。

(2)考慮吊裝難度和美觀性。音樂會現場演出的錄音一定要考慮到樂手、指揮和觀眾這些相關因素,更不能忽視場館的相關規定。除了提前與樂手和場地管理方溝通協調,還應本著安全、易于搭建和美觀的原則,避免過于龐雜的錄音方案。

3雙鋼琴聲輻射特性研究

首先依據鋼琴的聲輻射特性,對雙鋼琴的聲輻射特性進行推論,然后進行相關的實驗,對推論進行證明和完善,進而得到雙鋼琴的最佳拾音位置。

3.1鋼琴的聲輻射特性

德國Jtirgen Meyer的著作《音樂聲學與音樂演出》中,對琴蓋打開的鋼琴聲輻射特性的描述如圖2和圖3所示。

3.2雙鋼琴的聲輻射特性

3.2.1推論

由琴蓋打開和琴蓋拆除的鋼琴的聲輻射特性,可以對后方琴蓋打開、前方琴蓋拆除的雙鋼琴系統的聲輻射特性做出以下推斷:

(1)后方琴蓋打開的鋼琴聲輻射特性與只有1臺鋼琴時基本一致,即前上方時各個音區的輻射量較大較均衡。

(2)前方琴蓋拆除的鋼琴的聲輻射特性以向正上方輻射為主,它的中音區會被后方琴的琴蓋向前上方反射。但由于它是反著擺放的,所以低音區很容易被地面反射到前方。

(3)對于由兩架琴蓋拆除的鋼琴組成的雙鋼琴系統而言,其聲輻射在對稱中心的正上方較為均衡。往水平方向移動輻射的能量越來越小,并且距離較遠的鋼琴音量衰減得更加明顯。

3.2.2聲輻射實驗

此次聲輻射實驗在中央音樂學院的雙鋼琴琴房進行。該琴房配備的是小尺寸的三角鋼琴,與正式演出時所用的九尺三角鋼琴有所差別。另外,琴房空間較小,與正式演出時的音樂廳的聲學環境也有所差別。由于以上原因,不能直接使用此次聲輻射實驗的測量結果作為雙鋼琴演奏會時雙鋼琴的聲輻射特性。但是,本次實驗可以反映出琴蓋對雙鋼琴聲輻射的影響,故可以參考實驗結果對推論進行論證。

(1)實驗方案

實驗參考Jurgen Meyer對鋼琴的聲輻射特性研究,對雙鋼琴垂直面比較適合拾音的角度10°~120°進行聲輻射特性測量。采用6支頻響完全一樣的心形電容傳聲器,分別設置于垂直面10°、30°、50°、70°、90°和120°位置,指向兩琴之間的中心點,與中心點距離170cm,如圖4所示。使用同種類的10m卡農線輸入擁有同樣話放的聲卡,話放增益同為35dB,以保證每個通路的各個方面做到完全一致。

完成傳聲器設置后,請一名經驗豐富的鋼琴師在后方鋼琴琴蓋狀態確定的情況下,分別在兩架鋼琴上以同樣力度彈奏C2(基頻65 Hz左右)、C5(基頻500 Hz左右)和C6(基頻1kHz左右),分別代表低音區、中音區和高音區,另外錄制了小段旋律供主觀評價實驗使用。最終分別得到后方琴蓋打開和拆除時兩架鋼琴的實驗數據。

(2)實驗數據處理

將實驗素材剪輯后使用SpectraPLUS軟件進行FFT算法處理,得到頻譜圖,見圖5。使用C2素材測量低音區250Hz、1kHz、2kHz;C5素材測量中音區500 Hz、2kHz、4kHz;C6素材測量高音區1kHz、2kHz、4kHz附近的峰值在6支傳聲器中的聲壓級并記錄(實驗數據見附錄),最后在坐標系中畫出對應的聲輻射特性圖,見圖6。

(3)實驗結論

通過觀察雙鋼琴聲輻射特性圖,可以清楚地對比同一狀態下兩鋼琴在不同音區的聲輻射特性,也可比較同一音區不同的琴蓋狀態對兩琴聲輻射的影響,從而得出了以下幾個較為明顯的聲輻射特點:

①琴蓋會明顯增大兩架鋼琴在音色上的差別。

②后方琴蓋打開會使雙鋼琴整體向前上方輻射聲波,但前方鋼琴的低頻在前上方要明顯高于后方鋼琴的低頻。

③若在120°位置拾音,會得到暗淡的后方鋼琴中音區音色和明亮的前方鋼琴音色。

④兩琴琴蓋拆除時,雙鋼琴正上方90°的聲輻射較均勻,且中、低頻居多。在小角度時兩琴中高頻差異明顯增大。

可見,本次聲輻射實驗基本證明了推論的聲輻射特性。

3.2.3主觀評價實驗

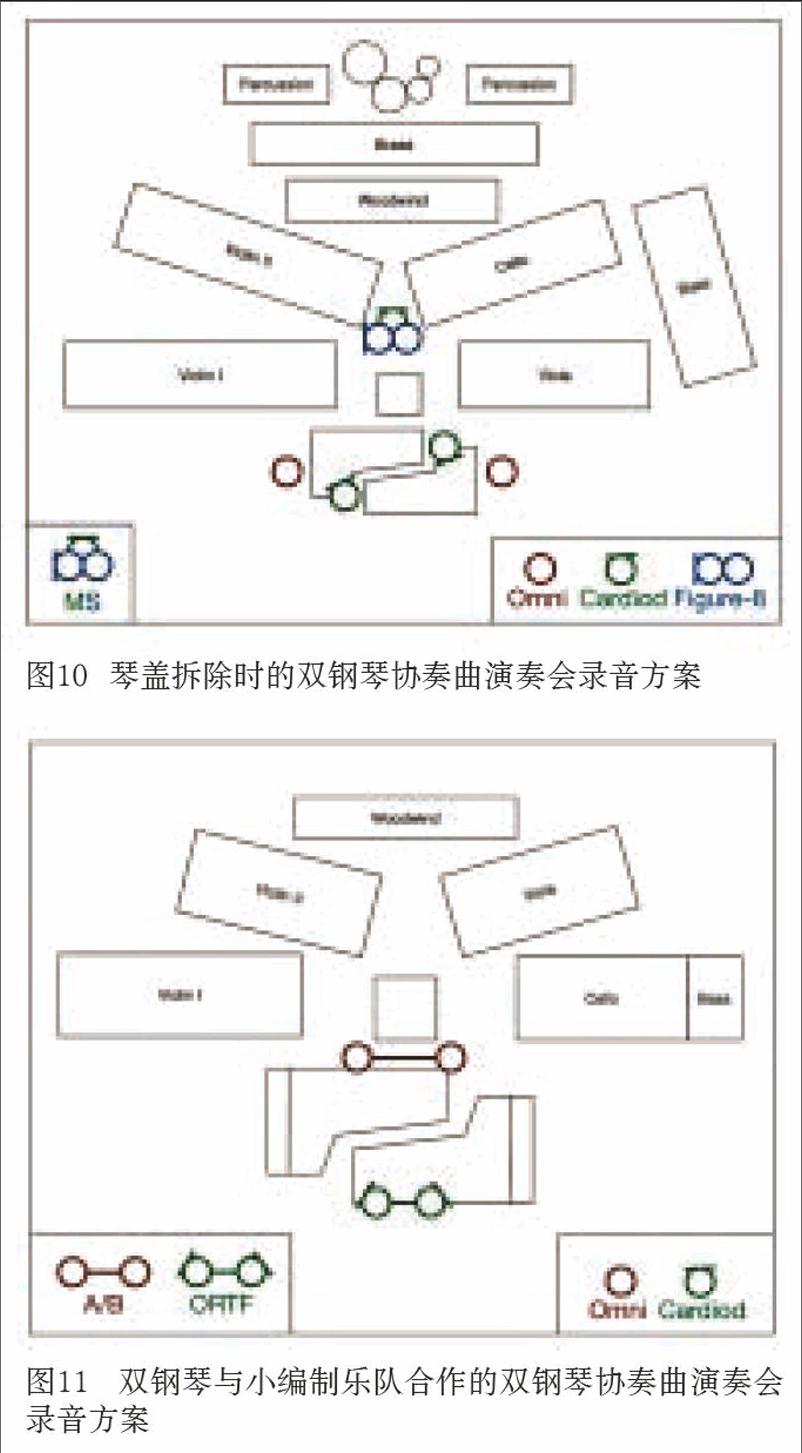

利用聲輻射特性實驗時錄制的包含低、中、高音區的小段旋律作為主觀評價素材,選取了30°、50°、70°和90°四個角度,對12名被試者(7男5女)進行了主觀評價實驗。實驗分為四組(Test1~Test4),分別為后方琴蓋打開以及兩琴蓋均拆除時前方鋼琴和后方鋼琴的先后彈奏。每組中有四段音頻,分別為四個角度錄制的同一段旋律按隨機順序編排。

測試時,被試者分別聆聽四組素材,并按個人偏好度打分。排名第一的素材記4分,第二記3分,第三記2分,第四記1分。最終,可由每個角度得分的多少反應出喜好程度,從而判斷出最佳拾音位置。

從表3所示的實驗結果來看,當后方琴蓋打開時,被試者偏愛前上方的拾音角度,這與聲輻射反映出的情況是相同的。當琴蓋拆除時,斜上方的偏愛度略高于正上方。并且,無論琴蓋打開還是琴蓋拆除,后方琴偏愛度最高的兩個角度是相鄰的,而前方琴則不是。可見,前方琴在聲輻射上要比后方琴更為復雜。其原因可能是:琴蓋的拆除明顯打亂了鋼琴的聲輻射規律,能量在水平面上大幅減少,而在垂直面上急劇增加,造成了鋼琴音色變得暗淡枯燥。結合聲輻射特性可知,在垂直面上增加的主要是中頻能量。過多的中頻讓琴蓋拆除的鋼琴的聲音變得枯燥乏味。人們不喜歡雙鋼琴正上方這樣枯燥的音色,轉而去關注高頻成分,造成了斜上方的偏愛度增加。

3.3最佳拾音位置

兩琴琴蓋拆除時,最佳拾音位置在正上方。需要注意的是,雖然兩琴聲輻射的一致性在正上方很好,但在音色上,正上方的中、低頻偏多,導致高頻成分不足,聽感上亮度不夠,不容易讓人接受。

后方琴蓋打開時,最佳拾音位置在前上方。需要注意的是,雖然前上方具有認可度較高的音色,但是前方鋼琴的低頻段輻射要明顯強于后方鋼琴。另外,如果距離更遠,后方鋼琴的整體音量會比前方鋼琴更小。

4雙鋼琴演奏會錄制方案設計

4.1琴蓋拆除的情況

主傳聲器采用AB立體聲拾音制式,見圖7。2支全指向性傳聲器位于兩架鋼琴所組成的系統的中心的正上方。高度的選擇依據廳堂情況選擇,需要達到合適的干濕比。針對常規音樂廳而言,其懸掛高度在3.5m~4m左右,據此通過計算可得出,當兩傳聲器的間距為1.0m~1.2m時(拾音范圍50°~60°),能達到理想的立體聲展寬。輔助傳聲器使用2支心形傳聲器,分別放置在兩架鋼琴高音區上方30cm~50cm處,指向鋼琴高音弦中部。

這種錄制方案也存在一定的缺陷,主要是由于兩架鋼琴在有效拾音范圍內的交疊面積較大,從而易造成兩架鋼琴中低音區定位不清的現象;由聲輻射特性可知,此時主傳聲器中的中低頻過多、高頻信息缺乏,使得鋼琴音色略顯枯燥。這兩個問題均可以通過加入輔助傳聲器來解決,因其信號包含更多分離度更高的高頻信息和琴錘激振產生的瞬態信息,有助于定位。

此外,由于鋼琴琴蓋拆除時,大量聲能往上方垂直輻射,因此,主傳聲器中鋼琴的直達聲可能過多,無法達到理想的直混比。所以,可以在廳堂的混響半徑外設置混響傳聲器,或者使用人工混響器。

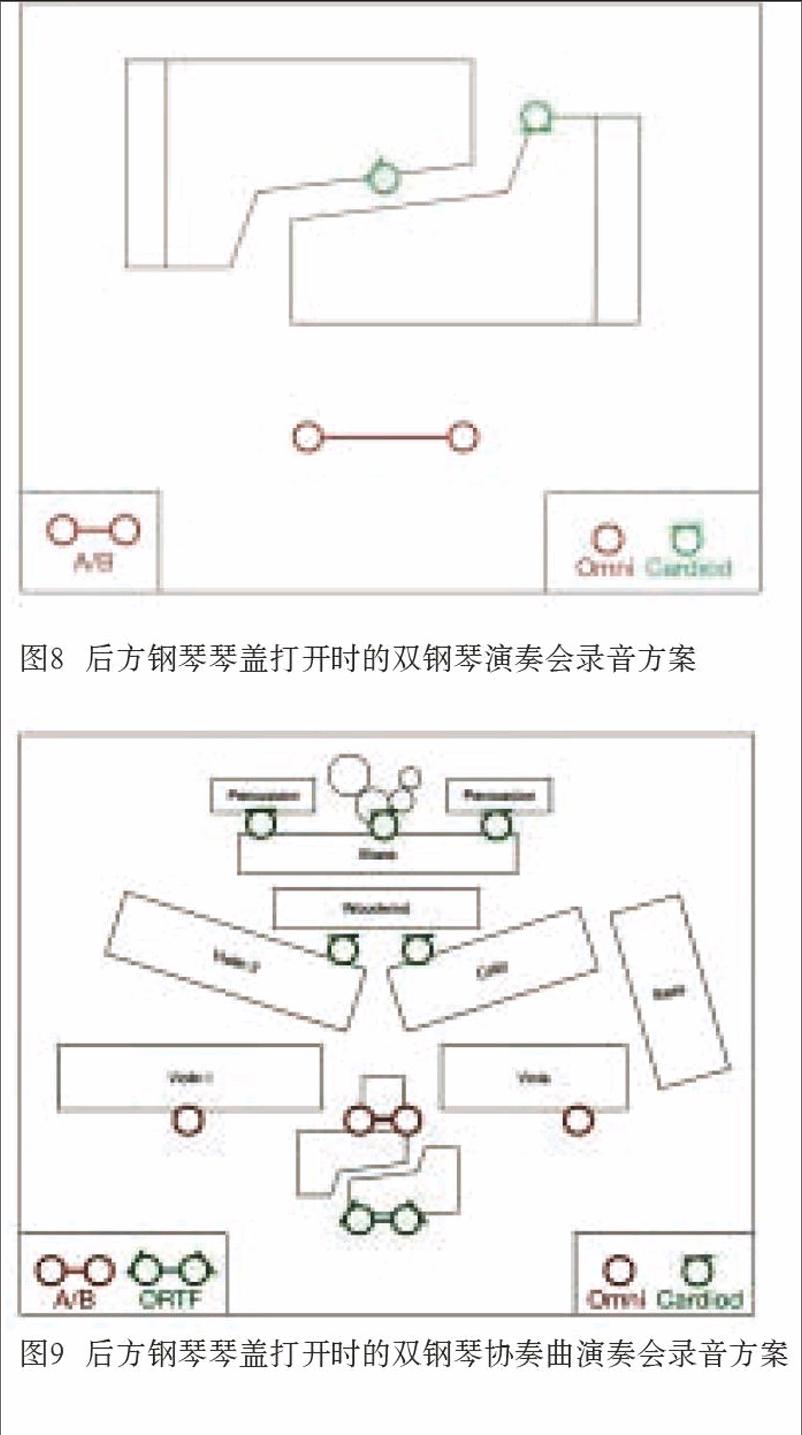

4.2后方琴琴蓋打開的情況

主傳聲器采用AB立體聲拾音制式,見圖8。2支全指向性傳聲器距離前方鋼琴的邊沿1m,高度在3m~4m,通過計算得出,當兩傳聲器的間距在1.0m~1.2m時(拾音范圍50°~60°),能達到理想的立體聲展寬。選擇輔助傳聲器時,前方鋼琴采用心形傳聲器,放置在前琴高音區上方30cm~50cm處,指向鋼琴高音弦中部。后方鋼琴也采用心形傳聲器,放置在兩架鋼琴的中間,指向內側角。

此錄制方案中,主傳聲器拾取到的兩架鋼琴的音色存在較大的差別:后方鋼琴音色均衡、音量小、位置遠;前方鋼琴低頻偏多、音量大、位置近。但這些差別也是現場聽眾實際感受到的效果。然而如果這些差別過于明顯,也會對錄音作品帶來負面的影響,這就需要輔助傳聲器了。首先,加入前方鋼琴的輔助傳聲器將高頻分量與中低頻匹配合適,并適當進行延時和混響處理。然后,加入后方鋼琴的輔助傳聲器進行延時,作為早期反射聲使用,增強后方鋼琴的音色質感,防止其被前方鋼琴較大的音量所掩蔽。

5雙鋼琴協奏曲演奏會錄制方案設計

普通的鋼琴協奏曲是由一架鋼琴和交響樂隊共同演繹的,一般是將主傳聲器置于鋼琴外側上方,對樂隊和鋼琴進行拾音。當雙鋼琴與交響樂隊演奏雙鋼琴協奏曲的時候,可以借鑒鋼琴協奏曲的拾音方法,但不能完全借用。

5.1后方琴琴蓋打開的情況

主傳聲器使用AB制式,見圖9。2支全指向性傳聲器位于指揮正上方4m~4.5m,間距55cm~60cm。鋼琴輔助傳聲器使用ORTF立體聲拾音制式,放置于前方鋼琴外側邊沿與雙鋼琴系統中垂線交點上方約1m,可以略微向內側傾斜指向后琴琴弦。樂隊輔助傳聲器包括側展傳聲器(全指向性)、木管聲部補點傳聲器、打擊樂聲部補點傳聲器。由于這些傳聲器屬于常規交響樂隊拾音使用的常用補點傳聲器方式,在本文中不展開討論。

該錄制方案是在一般交響樂隊拾音方案的基礎之上增加了一對ORTF立體聲拾音制式傳聲器,所以“兼容性”很好,當雙鋼琴協奏曲和其他交響樂作品混合在同一場演出時,使用起來比較合適。此外,由于此方案輔助傳聲器較多,設置比較全面,使得其在制作階段也可以靈活地進行更多調整。

制作時應首先在主傳聲器信號中加入鋼琴輔助ORTF傳聲器的信號,調整比例和延時量,得到平衡的雙鋼琴音色和聲像定位。由于主傳聲器位于指揮頭頂上方,雙鋼琴的音量在加上輔助傳聲器后可能會蓋過樂隊,但樂隊部分也設有比較全面的輔助傳聲器,可以通過適當增加輔助傳聲器的使用量,適當調整延時和加入混響,在不破壞樂隊本身的平衡和空間感的基礎上,來完成和雙鋼琴在音量上的匹配。

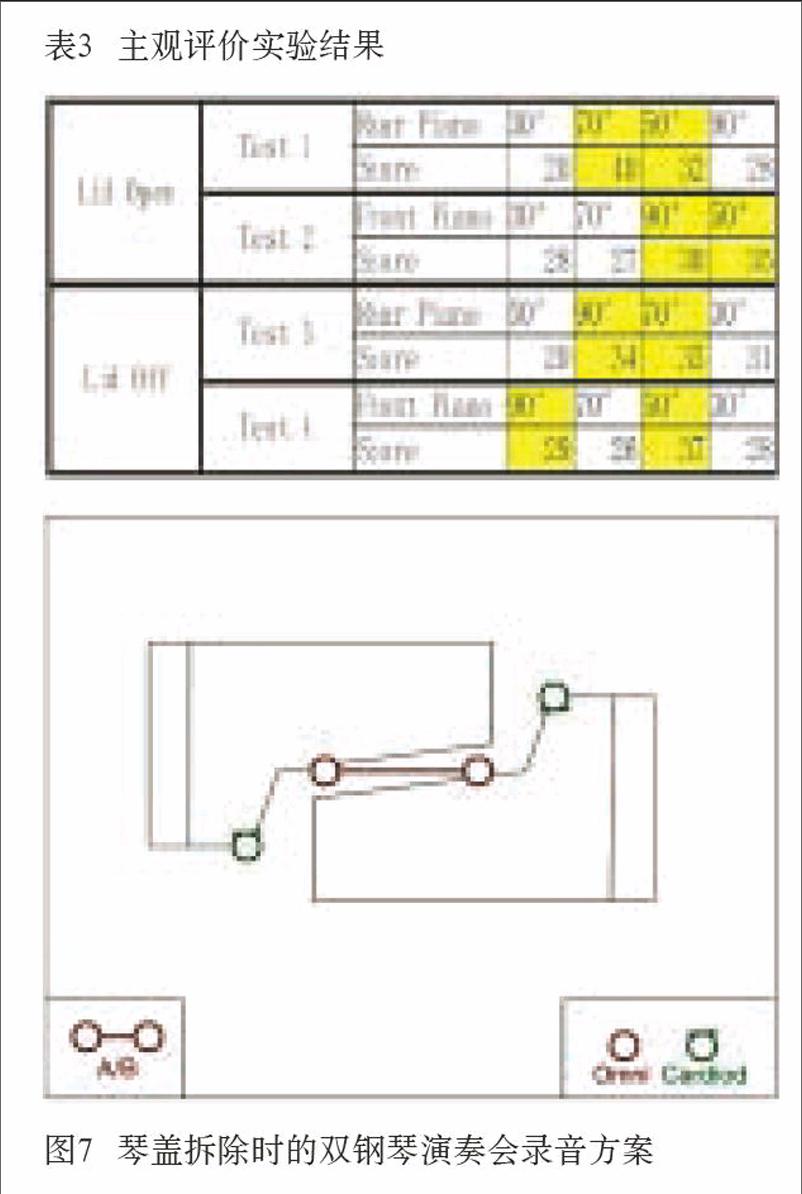

5.2兩琴均無琴蓋的情況

主傳聲器使用大AB制式,見圖10,將2支全指向性傳聲器置于兩位鋼琴演奏者的上方,高度約為4m。由于大AB制式會產生嚴重的中間空洞現象,所以在指揮的前上方加入一對MS立體聲拾音制式傳聲器,以心形指向性傳聲器作為M傳聲器,并指向木管聲部。MS傳聲器對的高度略低于全指向性傳聲器,約為3.5m~4m。輔助傳聲器使用2支心形傳聲器分別放置在兩架鋼琴高音區上方50cm~80cm處,指向鋼琴高音弦。

該拾音方案利用盡可能少的傳聲器數量,避免了過多傳聲器可能帶來的復雜的相位問題,獲得的錄音結果各方面都比較平衡,同時也有不錯的“兼容性”,可以單獨利用主傳聲器陣列錄制交響樂隊。大AB配合MS的主傳聲器制式既擁有Decca Tree制式能得到豐富的廳堂信息的特點,又可以利用MS制式拾音范圍角度可以調整的特點,在后期制作階段來靈活地調整樂隊中間和后方樂器在聲場中的寬度和深度。該方案的缺點則主要體現在傳聲器的架設有一定的難度,尤其是MS立體聲傳聲器。若使用架設傳聲器支架的方式,會影響指揮與樂隊的交流,從而影響樂手的演奏,故一般采用吊裝的方式。因此,場地的吊裝條件就成為此方案能否實施的重要因素。

該拾音方案在2015年12月25日新清華學堂上演的由中國愛樂樂團、指揮余隆以及鋼琴家宋思衡、孫穎迪合作的《為雙鋼琴與樂隊所作的D小調協奏曲,作品FP61》中得到體現。這場演出使用的拾音方式與該方案的區別僅在于主AB傳聲器的擺放更寬、更靠近樂隊,并且沒有使用8字形傳聲器組成MS傳聲器對,只是在木管組的位置使用了1支心形傳聲器。錄音中,樂隊的音色和平衡感較好,兩架鋼琴的音色、定位感和分離度也不錯,但在平衡感上稍有欠缺。左側鋼琴的聽感理想,它離主傳聲器更近,在聲場中間至左側均勻分布,音色由主傳聲器和輔助傳聲器共同提供,包含均勻的直達聲、早期反射聲和混響,比較溫暖。右側鋼琴離主傳聲器較遠,故輔助傳聲器的信號更加突出,音色上與左側鋼琴相比略顯生澀,并且定位在中間偏右位置。若結合筆者的方案設計,將主傳聲器放置在雙鋼琴的橫軸線上,與兩鋼琴的距離均等,則可以優化這個現象。此外,樂隊整體的聲像分布在兩側和中心略有堆積的現象。如果結合筆者的方案設計,在中間的心形傳聲器上增加8字形傳聲器組成MS立體聲傳聲器對,便可以解決此問題。

5.3雙鋼琴與小編制樂隊合作的情況

主傳聲器采用AB立體聲拾音制式,見圖11,位于指揮和后方鋼琴中間上方3.5m~4m處,間距為70cm~80cm,對應拾音角度為80°~95°。輔助傳聲器采用ORTF立體聲拾音制式,位于前方鋼琴外側邊沿與雙鋼琴系統中心線交點上方1m處,指向兩鋼琴中間。

此方案可以在小編制樂隊和雙鋼琴之間得到較好的平衡,但需要注意輔助傳聲器的添加量。由于樂隊編制較小,如果過度添加鋼琴輔助傳聲器,容易令鋼琴音量蓋過樂隊,也容易引入樂隊的串音。所以,如果主傳聲器中的均勻度欠佳,也不要一味地增加鋼琴輔助傳聲器的使用量,只要兩架鋼琴和樂隊在聽感上不會有明顯的令人不適的感覺即可。

6結語

筆者為多種情況的雙鋼琴以及雙鋼琴協奏曲現場演出設計了錄音方案,每種方案都有其優缺點。在實際應用中,錄音師應提前與樂手和場地方溝通,確定雙鋼琴和樂隊的擺放、琴蓋的狀態、場地的聲學以及架設或吊裝傳聲器的能力,以確保錄音方案能夠順利實施,才能夠最大限度地發揮錄音方案的作用,錄制出令人滿意的作品。