鄭州市龍湖地區(qū)下穿隧道巖土問題分析與思考

賈黎君

(鄭州市市政工程勘測設(shè)計(jì)研究院,河南 鄭州 450046)

鄭州市龍湖地區(qū)下穿隧道巖土問題分析與思考

賈黎君

(鄭州市市政工程勘測設(shè)計(jì)研究院,河南 鄭州 450046)

以鄭州市鄭東新區(qū)龍湖地區(qū)建成后在水下通車運(yùn)行的三條下穿隧道勘察為工程實(shí)例,探討在無明確勘察規(guī)范的情況下,如何確定勘察工作依據(jù)。分析勘察工作的重點(diǎn)、難點(diǎn),提出設(shè)計(jì)及施工中應(yīng)特別注意的問題。通過剖析問題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),為今后類似工程勘察項(xiàng)目提供參考。

下穿隧道;巖土問題;分析

0 引言

龍湖地區(qū)位于鄭州市區(qū)東北部,是鄭東新區(qū)的重要組成部分。規(guī)劃范圍西起中州大道,東至東四環(huán)快速路(107輔道),北臨連霍高速公路,南依東風(fēng)渠,總規(guī)劃用地面積約39.3km2。龍?jiān)词帧缫鈻|路隧道,自南向北從龍湖湖底貫通,隧道路面在湖底以下約13m,在規(guī)劃龍湖水面下約20m,是河南省第一條建成后在水下通車運(yùn)行的隧道,無類似工程借鑒。作者有幸負(fù)責(zé)組織了龍湖地區(qū)多條市政道路及下穿隧道的巖土工程勘察工作,本文以此工程為實(shí)例,剖析問題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),為今后類似工程勘察項(xiàng)目提供參考。

1 龍湖地區(qū)三條下穿隧道工程概況

龍湖區(qū)擬規(guī)劃建設(shè)的下穿隧道有北三環(huán)下穿隧道:西起如意西路西側(cè),東至龍湖內(nèi)環(huán)路東側(cè),全長約4500m。其中隧道暗埋段約4080m,隧道引坡段約420m。

龍翼四街隧道工程南起北三環(huán),北至龍湖內(nèi)環(huán)路,全長1160m。其中隧道暗埋段長741m,隧道引坡段長419m。

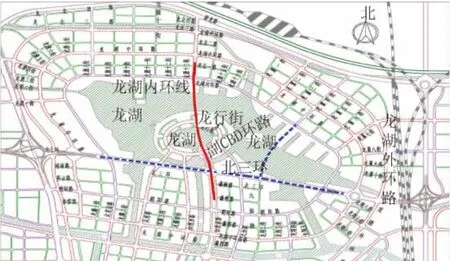

龍?jiān)词帧缫鈻|路隧道工程,南起鑫惠路北側(cè),北至龍北一路南側(cè),沿線分別與鑫融路、北三環(huán)、龍湖、副CBD環(huán)路、龍行街、龍湖內(nèi)環(huán)路交叉,全長約3150m。其中隧道暗埋段約2630m,隧道引坡段約520m。規(guī)劃為雙向6車道。主隧道采用雙孔拱形現(xiàn)澆混凝土箱涵結(jié)構(gòu),單涵凈寬12.90m。擋墻為重力式擋墻或U型槽結(jié)構(gòu),明挖法施工。工程位置如圖1所示。

圖1 鄭州龍湖區(qū)三條下穿隧道工程位置示意圖

2 地貌及地層概況

該區(qū)域地貌單元為黃河泛濫沖積平原。地勢平坦,總體趨勢呈西高東低、南高北低,現(xiàn)地面標(biāo)高約81.0~86.0m。地下水位較高,魚塘遍布。現(xiàn)分布有抽沙坑和垃圾堆。地面下80m深度范圍內(nèi):除表層分布有厚度不均的素填土、雜填土外,約30m以淺為第四紀(jì)全新世沖積形成的地層,主要為粉質(zhì)黏土、粉土、粉砂、細(xì)砂和中砂層,約30m以深為第四紀(jì)晚更新世沖積形成的地層,主要為粉質(zhì)黏土及粉土層。

地下水情況:該場地在60m范圍內(nèi)地下水主要為潛水。2011年6月勘察實(shí)測水位標(biāo)高約78.5~81.8m,以大氣降水補(bǔ)給為主,蒸發(fā)排泄和開采排泄。該工程影響深度范圍內(nèi),上部為粉質(zhì)黏土和粉土弱透水層夾粉砂和細(xì)砂強(qiáng)透水層組成,且粉土與粉質(zhì)黏土呈互層結(jié)構(gòu),下部為細(xì)砂、中砂層為強(qiáng)透水層,夾粉土及粉質(zhì)黏土層為弱透水層,土的綜合滲透系數(shù)0.6m/d,砂土層綜合滲透系數(shù)為8.0m/d。

3 勘察工作重難點(diǎn)分析

設(shè)計(jì)擬按隧道引坡段、主體段由淺到深分段采用混凝土擋墻、“U”型槽,雙孔矩形混凝土箱涵結(jié)構(gòu)形式;地下水位埋藏淺、降水量大;大開挖施工,開挖深度約20m,開挖深度范圍內(nèi)主要為砂層夾粉質(zhì)黏土和粉土層;砂層為強(qiáng)透水層,粉土及粉質(zhì)黏土層為弱透水層。

以工程的性質(zhì)、功能(一類、二類城市交通隧道)、擬定的施工方案(放坡明挖施工)等確定勘察所依據(jù)的規(guī)范,并進(jìn)一步明確了工作量的布置。以《巖土工程勘察規(guī)范》(GB50021—2001)(2009年版)、《市政工程勘察規(guī)范》(CJJ56—94)為主,同時參考《公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(JTJ064—98)、《公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTGD63—2007)、《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》(JGJ79—2002)、《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》(JGJ120—99)、《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》(GB50330—2002)。結(jié)合場地條件和地區(qū)勘察經(jīng)驗(yàn),確定分別沿隧道兩側(cè)對稱布置,擋墻或U型槽段按不大于50m間距,暗埋段按40m間距布孔,地層變化較大時,增加勘探點(diǎn),一般孔孔深按不小于2倍預(yù)計(jì)基坑開挖深度,控制孔深50m,波速測試孔深80m鉆探。保證外業(yè)鉆探工作量,嚴(yán)格“監(jiān)控”地層變化。要求勘察不但要滿足隧道主體工程詳細(xì)勘察要求,還要滿足施工中形成的邊坡和基坑工程設(shè)計(jì)、施工的勘察要求。

除常規(guī)勘察技術(shù)要求外,還提出勘察工作和分析評價(jià)重點(diǎn):

(1)要求提供各土層的滲透系數(shù)(水平、垂直)、土的剪切指標(biāo)(直剪、三軸CU、三軸UU)、基床系數(shù)(水平、豎向)、土壓力系數(shù)、土基的回彈指標(biāo)等地下工程可能涉及到的技術(shù)參數(shù)。

(2)提供抗浮設(shè)計(jì)水位建議值,提供施工降水的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及施工降水方法的建議;評價(jià)地下水對工程的影響。

(3)提供基坑開挖邊坡穩(wěn)定性計(jì)算、支護(hù)設(shè)計(jì)所需參數(shù);提供在基坑施工中可能采取的支護(hù)方式的建議。

(4)對邊坡和基坑工程可能的影響范圍、破壞模式、穩(wěn)定性和危害性進(jìn)行評價(jià);對基坑及邊坡工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)測提出合理的建議。

(5)提供基坑開挖過程中應(yīng)注意的問題及其防治措施的建議。

(6)分析評價(jià)龍湖蓄水后對工程運(yùn)行的影響。

以上幾點(diǎn)對地下結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需要,專項(xiàng)的降水設(shè)計(jì)和支護(hù)設(shè)計(jì),施工過程需注意的問題及其防治措施都已包括,可以說要求高且全面。

4 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

(1)工作依據(jù)的確定

三條隧道在2011年5月至8月同時開展,當(dāng)時1994版《市政工程勘察規(guī)范》(CJJ56—94)中對城市隧道工程勘察還沒有專門的明確要求,幾經(jīng)討論,確定了以《巖土工程勘察規(guī)范》(GB50021—2001)(2009年版)、《市政工程勘察規(guī)范》(CJJ56—2002)為主,同時參考現(xiàn)行《公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(JTJ064—98)、《公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTGD63—2007)、《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》(JGJ 79—2002)、《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》(JGJ120—99)、《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》(GB50330—2002)作為勘察依據(jù)的思路。通過以上幾本相關(guān)規(guī)范的參照運(yùn)用,現(xiàn)在對照起來,工作思路及工作量的布設(shè)和2012新版《市政工程勘察規(guī)范》(CJJ56—2002)中對城市隧道工程勘察的要求也是完全一致的。

(2)該區(qū)域抗浮設(shè)防水位的確定

鄭東龍湖區(qū),過去為稻田、魚塘和采沙坑,低洼易澇,地下水位高。2011年6至8月勘察時,實(shí)測水位在現(xiàn)地面以下3.2~8.0m,標(biāo)高78.5~81.8m。以往資料表明,該區(qū)域場地內(nèi)近3~5a的地下水最高水位在現(xiàn)自然地表下約2.0m,抗浮設(shè)防水位應(yīng)按設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期最高平均水位或歷史最高水位。經(jīng)反復(fù)討論,考慮龍湖蓄水后的不利影響,建議按地表計(jì)抗浮設(shè)防水位(埋深0.0m)。

(3)龍湖正常蓄水水位標(biāo)高85.5m,龍湖深水區(qū)湖底高程78.5m,現(xiàn)水位標(biāo)高約78.5~81.8m,隧道頂面在湖水以下約12m,因此,應(yīng)特別注意龍湖湖水的防滲漏問題,以及由此引起的周圍地下水位的上升、砂土液化加重、土體強(qiáng)度降低、地下水浮力增大及龍湖水位驟然升降對隧道產(chǎn)生的附加應(yīng)力等工程地質(zhì)問題。

(4)建議采用管井加輕型井點(diǎn)降水,局部設(shè)止水帷幕,合理確定降水井點(diǎn)深度,合理控制降水速度,保證效果,避免因降水過快,出現(xiàn)地面沉陷、開裂、支護(hù)樁位移等事故發(fā)生。

(5)現(xiàn)龍湖區(qū)域的西南部地面垃圾堆填雜亂,魚塘、采沙坑分布廣;龍湖區(qū)域的東北部為拆遷區(qū),地面堆積及房屋基礎(chǔ)等情況復(fù)雜。勘察工作不能僅局限于探孔鉆探、編錄,還應(yīng)深入、耐心、細(xì)致地調(diào)查和走訪;勘察工作也不能僅局限于規(guī)范要求的工作,還應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地為設(shè)計(jì)收集所在場地的工程經(jīng)驗(yàn),提供第一手準(zhǔn)確可靠的資料。

5 工程施工過程中的思考

(1)關(guān)于工程經(jīng)驗(yàn)

由于地層的獨(dú)特性和不確定性,有了理論及經(jīng)驗(yàn)的積累,才會有區(qū)域性和規(guī)律性可循,才會有對工程的預(yù)見性。現(xiàn)行規(guī)范只是對強(qiáng)制條文的嚴(yán)格控制,對承載力等巖土工程參數(shù)的選取不再做出硬性的規(guī)定。因此,在很多情況下,在很大程度上需要由經(jīng)驗(yàn)得到的工程判斷來解釋現(xiàn)場勘察的結(jié)果,并獲得用于設(shè)計(jì)的代表性數(shù)據(jù)[2]。這是工程經(jīng)驗(yàn),也就是對工程特點(diǎn)和要求的理解,對工程設(shè)計(jì)、施工要害的把握。現(xiàn)場的鉆探及取樣是確定了的土樣狀態(tài),如土的含水量、密度、應(yīng)力等,但施工過程中土的物性指標(biāo)是在變化的,工作中需要準(zhǔn)確地把握和判斷[3]。如該工程中各土層的滲透系數(shù)、靜止土壓力系數(shù)、基床系數(shù)、土層基底摩擦系數(shù)等的確定,有試驗(yàn),也有區(qū)域性的設(shè)計(jì)施工經(jīng)驗(yàn)在里面。

(2)勘察與設(shè)計(jì)技術(shù)上要進(jìn)一步溝通融合

勘察不僅僅要達(dá)到滿足規(guī)范要求,更重要的是為設(shè)計(jì)的實(shí)際要求而做,設(shè)計(jì)也應(yīng)該把勘察的結(jié)論自然融入到設(shè)計(jì)中去。這樣的勘測設(shè)計(jì)產(chǎn)品才是安全的、經(jīng)濟(jì)的。但由于地下情況的不確定性,勘察的評價(jià)及結(jié)論需要在設(shè)計(jì)過程中不斷完善、補(bǔ)充。怎樣從設(shè)計(jì)的角度考慮巖土參數(shù)的提取,怎樣從地質(zhì)的觀點(diǎn)考慮設(shè)計(jì)參數(shù)的運(yùn)用,比如勘察報(bào)告中對施工降水設(shè)計(jì)、基坑支護(hù)參數(shù)的確定等。這是巖土勘察人員應(yīng)該具備的技術(shù)工作思路[3]。

6 結(jié) 語

現(xiàn)龍湖已經(jīng)蓄水,隧道已通車。隧道運(yùn)行良好。龍湖區(qū)三條隧道的勘察,從踏勘、與設(shè)計(jì)人員的充分溝通,到搜集查找資料、編制勘察綱要、座談、專家評審和中間多次的技術(shù)溝通會等,其工作方法、技術(shù)思路和勘察成果對龍湖區(qū)及其他相似工程具有較好的借鑒和指導(dǎo)意義。

[1]鄧曉穎,陳鴻漢,龔曉凌,等.鄭州龍湖工程建設(shè)中的環(huán)境地質(zhì)問題分析[J].水利水電科技進(jìn)展,2009,29(1):66-68.

[2]張?jiān)诿?巖土工程的工作方法 [C]//全國巖土與工程學(xué)術(shù)大會. 2006.

[3]高大釗,孫鈞.巖土工程的回顧與前瞻[M].北京:人民交通出版社,2001.

U452

:B

:1009-7716(2017)02-0172-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2017.02.053

2016-11-28

賈黎君(1973-),女,河南滑縣人,工程碩士,高級工程師 ,從事巖土勘察及技術(shù)管理工作。