麻省理工學院華裔教授:我為什么寫《南京不哭》?

文/左娜

麻省理工學院華裔教授:我為什么寫《南京不哭》?

文/左娜

麻省理工學院終身教授鄭洪

近來,一本以南京大屠殺的歷史事件為創作背景的英文小說《南京不哭(Nanjing Never Cries)》,由麻省理工學院出版社出版,引發了國內外各界關注。

與眾不同的是,這本飽含深情的歷史小說竟出自一位著名物理學家之手。曾被收錄進《美國科學名人錄》的麻省理工學院終身教授華裔鄭洪(Hong Zheng)古稀之年提筆創作,以10年心血,10易其稿,完成了這本英文小說《南京不哭》,講述了4個中華兒女在70年前大時代中的悲歡離合。

鄭洪生命的前8年是在抗戰中度過的,抗日戰爭給整個國家留下的創傷,也深深地印在了他的腦海里。

“我寫這一部英文小說,就是要向全世界揭露日本侵略者的罪行。在戰后70余年的今天,西方社會對日本戰時的暴行顯然已經遺忘大半。我們的聲音,在美國學術界被漸漸淹沒了。我們該對世界發聲,還原歷史真相,讓世界重新認識到日本侵略中國,以及列強蹂躪中國的史實。”

被壓制的聲音

1995年4月15號午后,鄭洪正在辦公室埋頭工作,兩位稍微年長的教授敲門進來,讓他馬上到麻省理工學院第九樓105室的禮堂,說那里的研討會正在“歪曲歷史”。

鄭洪匆匆趕到現場,原來這里正召開一個專題為“迷思·記憶·歷史”的研討會,以紀念廣島原子彈事件50年。臺上站著4位主講人,3位是美國白人,1位是日本人,沒有中國人,也沒有東南亞人。4位討論的主要觀點竟是日本民族在二戰中為了保護他們獨特的文化,受傷最重,所受的苦難最多,如果不是陰差陽錯,投擲原子彈的罪惡就不會發生。

聽了這番言論,臺下的華人竟沒有一個提出異議。此時鄭洪忍不住舉手抗議:“雖然我也很同情廣島原子彈事件的受難者,但如果一群強盜闖進了你的家,殺害了你的妻子、孩子,還要割斷你的喉嚨,這群強盜究竟是受難者還是施暴者?”全場鴉雀無聲,很快4位主講人又回到以前的話題去,不再提及鄭洪的抗議。會后,那位日本學者卻找到鄭洪說:“先生,我不認識你,但你剛才說的話我字字同意。”他請鄭洪在一張大紙上簽名,要求日本政府為二戰期間的罪行道歉。

過了一些時候,一本名叫《科技評論》(Technology Review)的麻省理工學院學刊刊登了一篇關于廣島事件的長文,由那次討論會的主講人執筆。當晚,鄭洪就給該雜志寫了一封信,聲明廣島事件是日本發動侵略戰爭的惡果。“此信在幾個月后被刊登出來,但原文中態度鮮明的有力抗議被刪掉了很多,留下的都是蒼白無力的陳述,全信被刪得只剩半頁。這就是美國所謂的言論自由!”

正是受這件事的啟發,古稀之年的鄭洪決定提起筆來,用英文創作一本關于南京大屠殺的小說。

“你們限制我發言,我就更要發言,而且比原來要說得更多!歷史不容以理念剪裁,中國人有權對世界發聲,把日本對中國犯下的罪行說個清楚。目前美國主流社會對南京大屠殺、包括中國在二戰中的經歷了解得非常少,年輕一代甚至根本就不知道有這么一回事。作為抗日戰爭的親歷者,如果我們再不說,以后就沒有人會說了。”

“為什么我們在西方世界的聲音這么少?”

2016年12月15日,著名學者楊振寧作為特邀嘉賓出席了鄭洪在清華大學的演講“科學與歷史的回望——我為什么寫《南京不哭》”,他在現場高度評價了鄭洪在科學和文學方面的才華,同時感慨道:“我們中國人在二戰中受的苦難比猶太人少嗎?為什么我們在西方世界的聲音這么少?”

一直協助鄭洪在全國宣傳新書的甄金輝女士也補充:“猶太人把民族苦難講述成人類災難,他們在世界上建了50多座博物館、紀念館。柏林、波士頓這些國際都市的市中心就有模擬毒氣的露天博物館。而中國的南京大屠殺呢?除了在南京、在中國境內有幾個紀念館,其他地方很少看到。日本右翼在海外有600多本英文的書刊、文章來發表歪曲歷史的言論,而中國在西方除了當年張純如的《南京大屠殺》以外,鄭洪老先生的《南京不哭》這才是第二本。”

“光是我一人發出聲音遠遠不夠,要像猶太人講述納粹的迫害一樣,用各種不同的形式、媒介,把中國人的故事告訴全世界。希望全球華人一起努力,寫不同的小說、拍不同的電影,而且為了讓西方人愿意看、看得見,還必須要用英文來創作。”

鄭洪還指出,當年美國華裔女作家張純如的《南京大屠殺》之所以在美國大獲成功,一方面是因為她找到的真實史料——《拉貝日記》,另一方面是中國人的大力支持,促使該書成功打入了《紐約時報》的暢銷書排行榜。“其實美國人很少買書,他們只看重實力,一看上了《紐約時報》暢銷書排行榜,才會出于好奇去購買。所以如何加強宣傳,使相關書籍在海外打開局面,為外國主流社會所關注,也是一個大問題。”

還原歷史,以情動人

1999年時,鄭洪來到南京,一邊在南京大學講課,一邊走訪南京大屠殺的幸存者,為小說創造積累素材。

當幸存者回憶起半個多世紀前的慘劇時,鄭洪和妻子也掉下了眼淚。“聽到他們的遭遇,我一方面很心痛,一方面又很感動,感動于中國人高貴的情操。在這樣的滔天浩劫中,中國人能夠為自己的親人、朋友、祖國做任何事情。這種發自內心的感動正是我創作這本小說的靈感之源。書中的許多情節,尤其是南京城淪陷那天的情景,就源于幸存者真實的故事,都是我在相當激憤、感動的心情下寫出的。”

《南京不哭》出版后,一天一位陌生的中年人突然找到鄭洪,他很激動地說,一讀完《南京不哭》他就立刻跳上汽車,開了4個小時從紐約趕來,他說:“您書里寫的就是我的爺爺。”不久,一位英國記者從倫敦打電話來,要求增加采訪鄭洪的時間。他說:“我昨天開夜車把你的小說看完,有許多話要問你。我采寫過許多與中國有關的新聞,清楚你寫的是實實在在的中國,卻是一個我不知道的中國。”

“我認為《南京不哭》之所以能打動他們,在于這本書用人性化的講述還原了最真實的故事。我采訪大屠殺的幸存者時曾感動落淚,其實南京大屠殺紀念館的資料也有他們的故事,但是我看了卻毫不感動。因為資料是平鋪直敘的,沒有感情,沒有撼動你的靈魂。我的書沒有夸張的渲染,講的都是‘情’,夫妻情、父子情、友情……從人性的角度講的亂世中的悲歡離合。”

鄭洪還認為,故事的講述也不能變成“一邊倒”,像“抗日神劇”中那樣光渲染敵人的可惡、愚蠢。“這樣的故事同樣無法激起人的感情。一定要是立體、真實的故事,不能光是黑的、白的,灰色地帶也要都寫出來。”

由于英文并非鄭洪的母語,文學也不是鄭洪的專業,《南京不哭》的創作遠比想象中困難。

“一開始寫就是自己摸索,但當我把寫的1000多頁的原稿拿給西方人看,他們說,一看你就沒有參加過小說寫作班。后來我知道,西方小說有它基本的規則,沒有經過這方面的訓練,外國人是不會接受的。所以我這才參加了創意寫作培訓班。從亞里士多德開始,西方的文學就有這些基本的規則,經過了時間的考驗,是有科學性的。所以我們要想別人聽我們講故事,就要采人之長,不能故步自封。”

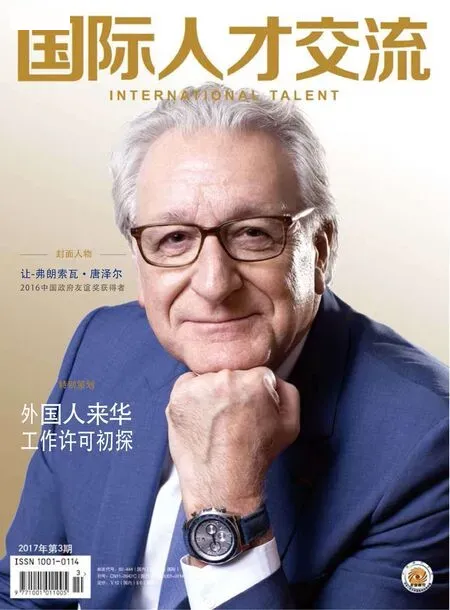

《南京不哭》英文版、中文版封面

“南京大屠殺是一場種族屠殺”

鄭洪還指出,《南京不哭》這本小說最重要的立場是告訴讀者,應該把中日戰爭定位到更高的層次。

“史實大家都知道,但是沒有人去點明,南京大屠殺就是一場種族屠殺。與同期法德戰爭相較,中日戰爭有更深一層的意義,前者是國與國之間的軍事沖突,后者又兼為一場在種族歧視下進行的屠戮,英語稱之為大屠殺、浩劫(holocaust),乃是滔天罪行。”

目前,國際社會對南京大屠殺究竟有多少受害者這個問題上眾口不一,美國、日本都有不同的數據。鄭洪認為,當中國在對外講述這段歷史時,不應該只盯著數字。“我們不能只講有多少同胞遇害,更要講他們為什么遇害、是怎么遇害的。”

鄭洪分析,當時日本人侵略中國以及朝鮮等國,有一套畸形的理論,即這些民族都是低他們一等的劣等民族,需要日本民族去馴化甚至替代他們。

“他們到了中國,以征服者的傲慢,屠殺中國男子,斬其首級以為娛樂,有時比殺一只雞還容易;他們強奸中國婦女,或以剖孕婦之腹檢視胎嬰為樂,罔顧人權和生命神圣,較納粹黨屠殺猶太人為甚。此為種族歧視的極致,為文明社會所不容。當年日本人做的和納粹屠殺猶太人沒有區別,比起現在美國的種族歧視嚴重得多,但卻沒有被世界知曉,中國人這是有苦說不出。我們敘述中日戰爭,光說多少人死亡是不夠的,還要說清楚許多中國人是怎樣受盡侮辱、在尊嚴盡失之下被殺被奸。只有從這個角度與世界對話,才能讓他們完全明白第二次世界大戰日本犯下的暴行。”