夏朝No.1宮殿的模型建構研究★

邵世媛 鮑培瑜 王劭璞 惠夢迪

(華北理工大學建筑工程學院,河北 唐山 063210)

·規劃·建筑·

夏朝No.1宮殿的模型建構研究★

邵世媛 鮑培瑜 王劭璞 惠夢迪

(華北理工大學建筑工程學院,河北 唐山 063210)

以夏朝No.1宮殿的考古發掘簡報為基礎,借用模型手段,復原并虛擬了建構過程,描繪了夏時的文化面貌,并運用建構方法進行了解析,從選址、布局、做法三方面作了縱橫對比,彰顯了其歷史地位,引發了對創作傳承的重新思考。

宮殿,模型,文化面貌,遺址

0 引言

考古學在中國是歷史科學的重要組成部分,其研究的基礎在于田野調查發掘工作。考古學家徐旭生先生從文獻研究出發,于1959年奔赴豫西地區,旨為尋找“夏墟”,從而發現了偃師二里頭遺址,然受限于當時的條件,錯誤的推測其為西亳;1997年,國內各領域專家召開關于夏商兩朝年代主題的商討會,確認了二里頭屬于夏文化,也即夏朝是客觀存在的;經過將近60年的持續不斷的發掘,現已證實了二里頭遺址即是夏都都城斟鄩,進而借助出土器物的放射性C14測年并加樹輪校正的手段,對應史書,知其當為太康至夏桀的時代(也即夏朝中晚期)。

二里頭遺址當中的一號宮殿基址,是迄今發現的時間最早規模最大(于夏朝都城遺址當中,可謂首屈一指)的帝王宮殿建筑遺址,其以無可辯駁的事實,證實當時已經出現了國家的組織形式,故稱其為No.1,名副其實。

1 基址考古的紀實與宮殿模型的復原

1959年,考古學者在偃師二里頭發現了一片臺地,散布著許多古代的瓦礫,堆積著很厚的文化層。后經數年的鉆探與發掘得知,二里頭遺址的占地面積不少于3.75 km2,共分四期,一二期屬石器、陶作坊、村落文化;三四期屬青銅和宮殿文化。遺址當中一號宮殿的基址,夯土臺殘高約80 cm,其東北部凹進一角,其中殿堂的面積約350 m2,居于中部偏北處,廊廡環列四周,大門朝南,如上種種,反映了我國早期封閉庭院(廊院)的面貌。

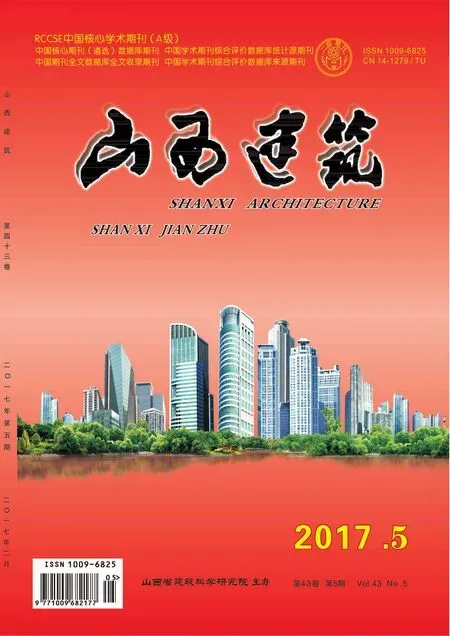

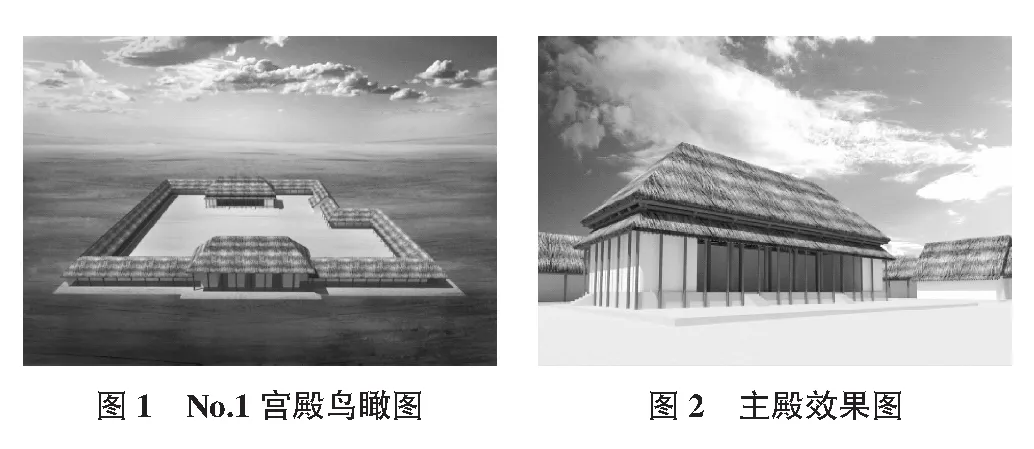

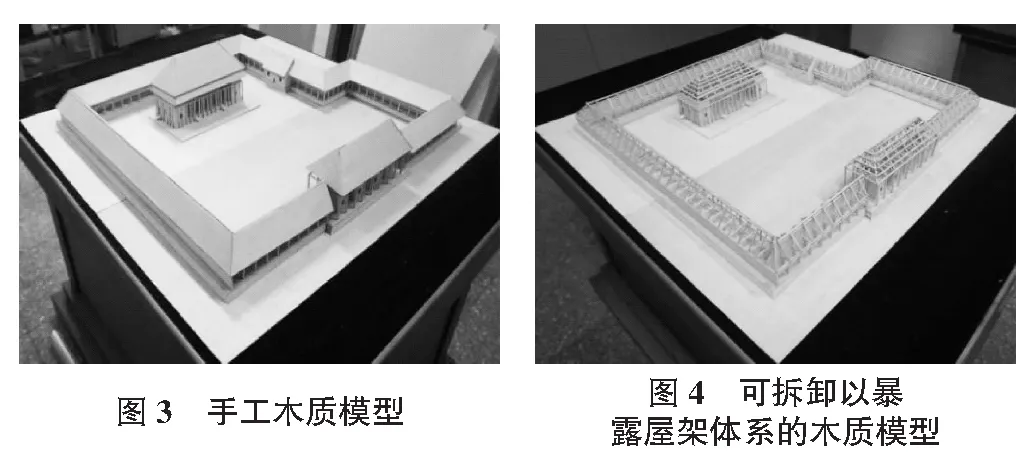

而今,No.1宮殿已經進行了保護性回填,于是就無法直觀的看到實體的基址。依據發掘簡報當中的數據,繪制工程圖紙,而后采用模型手段(可拆卸式的實體模型與可演示式的虛擬模型兩相結合)予以復原,此舉有利于感受夏時的環境場所面貌,借以重現夏朝的建筑歷史文化(見圖1~圖4)。

2 文化面貌的揭示與建構方法的解析

夏朝屬于早期國家形成和發展的時期,其采用權利世襲的“家天下”王位繼承制,政治制度則帶有濃厚的部族色彩。近年來,隨著考古發現以及相關方面諸多研究的工作進展,使得人們對夏朝政治、經濟以及文化等各方面的發展,有了更為深入的認識:夏族的十一支姒姓部落與夏后氏中央王室在血緣上有宗法關系,政治上有分封關系,經濟上有貢賦關系;夏朝已經由石器時代進入到青銅時代,并且掌握了冶金與鑄造技術,生產力水平有了很大的提高,從而為農業生產提供了有利的條件。

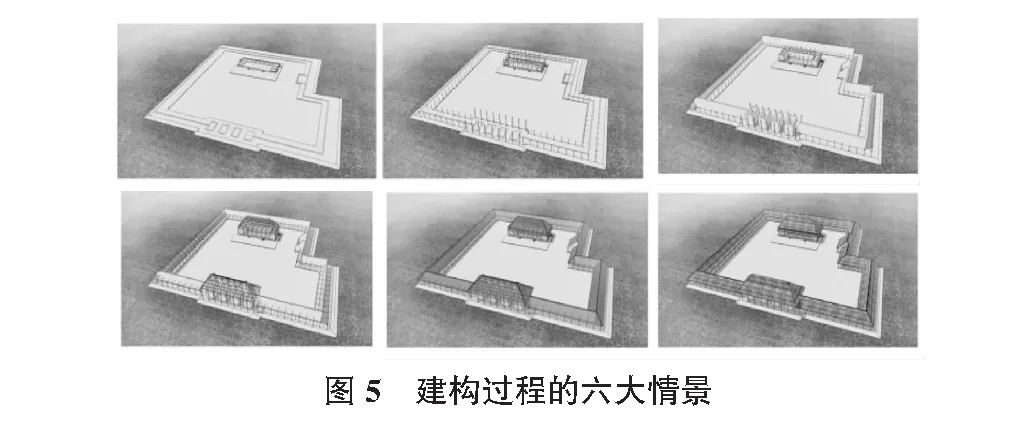

采用木板制作手工模型,并做成可拆卸式的,由此盡可展露屋架、柱體與夯筑墻體之間的各節點之交接關系;采用Sketchup繪圖軟件予以建模,并結合動畫效果增色,來模擬重現夏朝No.1宮殿當年最初建設時的情景,由筑基→立柱→夯墻→立架→安椽→上苫(芭板層+茅草層)的整個建構過程,此外,建筑空間各節點均作渲染處理,亦可賞析夏朝皇家建筑起承轉合空間序列設計處理的精妙所在(見圖5)。

3 縱向對比的傳承與橫向對比的迥異

縱向對比研究,可從如下三個方面予以解析。

3.1 選址方面

該遺址北鄰古洛河,南去伊水5 km,往東不到10 km,便是伊洛二水匯流處。它是一處平坦無垠、土地肥美,又有水利舟楫之便的三角洲,一片大好的風水寶地。自此之后,諸王朝都城的選址,皆看風水、重傳承,概莫能外。

3.2 布局方面

二里頭遺址的發掘當中,發現有縱橫交錯、四通八達的道路網,整座都城方方正正的建筑規劃,強烈地反映出中國傳統“天圓地方”的思想,標志著中國早期國家的形成和王權統治的確立。

No.1宮殿的布置,呈現的是柱列整齊、前后左右相對應、開間統一等,表明此時的木構架技術已有了較大提高。據此可知,這是一座面闊八間、進深三間的大型木架夯土建筑,已經具備了中國古代皇家建筑的雛形,其工程浩大、雄偉壯觀、布局嚴謹、主次分明,該布局為歷代皇宮建筑所沿襲,至此,中國傳統的院落式建筑群組合已經開始走向定型,其中軸線的布局及理念(盡管大門軸線在主殿軸線偏東),也漸已形成(見圖6,圖7)。

3.3 做法方面

一方面受限于建材的發展,另一方面木構體系的自我完善與發展在當時甚為緩慢,故夏商時期的建筑做法相對簡單、質樸,呈現出的是“茅茨土階”的初級階段。中國木構建筑體系由此形成,而后傳承、發展、成熟,甚至走向了精致化。

放眼當時的世界各地,做橫向比較(其前提條件是同類的或具有相同性質的,而且必須是處于同一時間區間的)分析,以發現和比較其本質的不同。當時的古埃及(中王國時期)、古希臘,也分別出現了早期的木結構框架體系,但后因諸多因素,或早已中斷,或流傳不廣,其成就和影響自然相對有限。細言之,早期中國木構建筑體系是獨特的,其以夯土為主要承重結構,輔以木構框架作補強(也即筑土構木、建房架屋);下埃及選用木材做墻基,上面造木構架,蘆葦束以編墻,上埃及則選用卵石做墻基,土坯砌墻,密排圓木以做屋頂;早期希臘的建筑也是木構架的,結合其本國發展較早的制陶技術,后來使用陶器對木構架加以保護,甚至最終演變為除屋架外全用石材來建造的體系。

4 茅屋魅力的煥發與創作傳承的思索

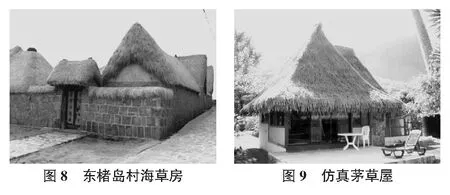

No.1宮殿的茅草屋,造型簡單純粹而極富原始實用性;榮成民居的海草房,選材因地制宜而彰顯傳統地域性;時尚潮流的“茅草屋”,氣息淳樸愜意而迸發個性特色。

4.1 榮成海草茅屋的深度挖掘(主要體現在建筑材料工藝方面)

我國古代民居,營造中常以茅草或葦草作為覆蓋屋面的材料,其淵源甚至可以追溯到原始社會末期。山東榮成東楮島村的茅屋民居,其屋面的營造手段即為苫作工藝(源于我國古代茅草屋建筑營造的一門技術):1)建材制作——以海底自然生長的寬葉海草為苫作材料,每根長0.4 m~0.6 m不等,寬約0.004 m,使用之前需堆積成束,進行晾曬、瀝水、梳理和修剪;2)構造特點——舉架結構不設椽,以三角形梁架與檁條承載芭板(高粱秸稈制作而成的苫背),而后將苫作材料海草層鋪設在芭板的上面。

極富濱海情調特色的海草茅屋,為膠東海岸線徒增了一抹亮麗的風景(見圖8)。設計師從中不難尋找到生態的、綠色的、適宜的技術原理,給當代建筑營造技術以借鑒意義。

4.2 仿真茅草鋁瓦的大顯身手(主要體現在建筑材料性能方面)

不管如何改進茅草,茅草用作屋頂確實有其天然的局限性:壽命短、會霉爛、常漏雨、易燃燒、腐蝕強,尤其是不便于過程維護。仿真茅草鋁瓦則是由純鋁片制成的屋頂裝飾材料,經防腐工藝環節處理之后的“茅草”,使用壽命竟能達到10年~20年,由此該產品突破了瓶頸打開了市場(多適用于休閑、娛樂、旅游業的小型建筑裝飾上)(見圖9)。鑒于此,從事如上項目的建筑設計師就可天馬行空的展開想象,來重新勾畫原生態生活兼當今時尚品味的茅草屋藍圖。

5 結語

夏朝No.1宮殿雖仍處于茅草蓋頂、夯土筑基的“茅茨土階”階段,然其建構文化的基因(東方建筑體系所特具的工藝技術與文化意蘊)理應根深蒂固的注入并潛移默化的熏陶著當今的建筑設計師才是。本文如上所做的追本溯源以及復原建構,目的旨為當下的設計創作引發深層思考——設計應由原點出發,基于傳承,不斷地發展與創新……

[1] 中國科學院考古研究所二里頭工作隊.河南偃師二里頭早商宮殿遺址發掘簡報[J].考古,1974(4):234-238,247-248.

[2] 潘谷西.中國建筑史[M].第4版.北京:中國建筑工業出版社,2001:19-20.

[3] 周海賓,費本華,任海青.中國木結構建筑的發展歷程[J].山西建筑,2005,31(21):10-11.

[4] 黃永健.東楮島村海草房苫作工藝的歷史淵源[J].裝飾,2014,8(256):100-101.

Research on the model construction of Xia Dynasty No.1 palace★

Shao Shiyuan Bao Peiyu Wang Shaopu Hui Mengdi

(CivilEngineeringSchool,NorthChinaUniversityofScience&Technology,Tangshan063210,China)

Based on the archaeological excavation bulletin of Xia Dynasty No.1 palace, this paper using the model method, recovered and virtual the construction process, depicted the cultural feature of Xia Dynasty, and made analysis using the construction method, from the location selection, layout, practice three aspects made vertical and horizontal comparison, highlighted its historical position, caused the rethink of creative heritage.

palace, model, cultural appearance, ruins

1009-6825(2017)05-0001-02

2016-12-04★:2015年校級大學生創新創業訓練計劃項目(項目編號:X2015133)

邵世媛(1995- ),女,在讀本科生; 鮑培瑜(1977- ),男,講師; 王劭璞(1993- ),男,在讀本科生; 惠夢迪(1994- ),女,在讀本科生

TU205

A