高等院校新校區規劃設計理論與實踐

李 雅 琦

(太原理工大學建筑設計研究院,山西 太原 030024)

高等院校新校區規劃設計理論與實踐

李 雅 琦

(太原理工大學建筑設計研究院,山西 太原 030024)

介紹了山西煤炭學院新校區的區位特點,分析了其總體規劃布局方案,并從教學區、體育運動區、核心景觀區、行政區、生活及配套服務區等方面,闡述了該學院建筑單體的設計方法,體現了學校深厚的文化底蘊。

新校區,教學區,景觀區,培訓中心

隨著當今社會的進步、教育的發展,高校教學建筑的規劃中不僅要求設計者對教學、行政及輔助等特定功能充分考慮,以合理布局空間及流線,還應注重創造有利于廣泛交流的非特定功能空間。面對著教育新區的不斷涌現,如何處理區域內各院校之間的關系和他們自身內部中央教學區和其他部分之間的關系,是設計人員著重解決的問題。

山西省高校新區位于晉中市榆次區的北部新城。山西煤炭學院新校區坐落于該高校新區的東北角,緯六街以南,新建路以東,緯五街(學院街)以北,南臨山西醫科大學、傳媒與藝術學院,西臨中醫學院、職工醫學院。該地段學校相對集中,有利于資源合理配置、優勢互補,同時也是學術交流、學習氛圍良好的環境。 山西煤炭學院新校區規劃占地面積約620.15畝,建筑總面積約22萬 m2,凈容積率0.60左右,預計容納人數6 600人。整個校園以核心景觀為主體,分別布置了多中心的禮儀區、教學區、生活及配套服務區、行政區、產學研區、體育運動區等幾部分。

1 教學區

教學區由綜合教學樓和教學科研樓組成。位于基地豎向中心軸線東西兩側,呈組團式布置。與學生宿舍區平行分布、便于步行交通的直接聯系。整個教學區將核心景觀引入教學區,使自然與建筑相互交融、滲透。與中部圖書館聯系緊密,與北側的學生宿舍區保持最短的步行距離。

2 生活及配套服務區

其位于基地北面,沿基地東西分區組團式布置,呼應教學區組團,與教學科研區緊密聯系。學生課余方便往返于教學與生活空間。同時,學生宿舍區的景觀營造也通過展示河谷地貌與煤炭地質的坡地建筑,形成半室外的學生活動中心,致力于創造優美的室內外交往空間,使生活場所也成為陶冶性情的第二課堂。

3 行政區、產學研區

行政區、產學研區位于整個校區的南面沿街,由會議中心、行政中心和實驗中心組成,毗鄰南入口,方便校內外取得有效聯系,同時避免對校內造成過多的干擾,便于組織各種學術交流活動。

4 體育運動區

體育運動區位于基地西北角的地勢平坦區。由北入口與之相連,可向城市開放,實現資源共享。體育運動區由體育館、球場、田徑場組成,形成校園的標志空間。其余分散運動場地布置在學生宿舍附近,方便使用。

5 核心景觀區

核心景觀區居于校園中心地帶,是校園生態景觀中的主導要素,是與基地外生態環境連成一體的連續的生態脈絡,也是一個開放、連續的生態系統。規劃以生態優先原則為指導,充分發揮它在校園中的生態環境效益。圖書館和綜合教學樓一起,結合學生公寓形成對景觀區的四面圍合,形成校園建筑對校園生態環境的充分接納與融為一體。

新校園空間中包含程度不同的伸展和圍合,軸線結構與周圍的人工環境取得協調,如建筑、道路、組團等,從而控制全園布局構圖的莊重、開闊。在這樣的空間布局中,各區域又有以下重要節點。

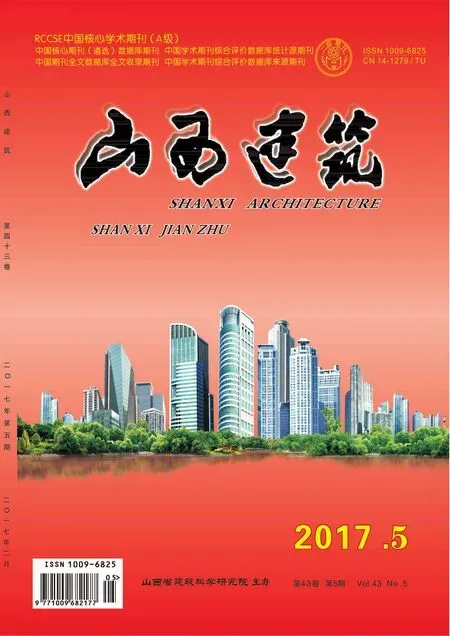

5.1 校前區廣場

校前區廣場由綜合教學樓、培訓中心、實驗樓圍合成的中心綠化廣場構成,位于主校門入口處,是山西煤炭學院新校區中軸線上的開端建筑群。它的整體形象設計將會成為山西煤炭學院的首要印象,需要體現出學院“禮以養情,樂以導志”的辦學特征。因此設計者延續“禮樂相濟”的思路,三大建筑以方正筆直的線條感,及理性的對稱式建筑空間,清晰的表現出學校嚴謹的治學科研態度。圍合空間中的綠化廣場,茵茵綠色曲徑通幽、疏密有秩,表現出豐富的情感培養(見圖1)。

穩重的綜合教學樓作為校前區廣場的底景,大氣莊重,底層兩側的階梯教室成合抱之勢,有歡迎之意。培訓中心及實驗樓沿校園中軸線對稱布局,且均在入校門處采用折線推進的設計手法,層層遞進將人們引入校前區廣場。這種形式既突出了莊嚴的軸線感,也使得校前區廣場極賦和諧及平衡感。

5.2 教學實驗樓群

教學實驗樓群位于新校區中軸線中心廣場兩側,與綜合樓、圖書館等核心教學區緊密相連,是學院各個系實驗教學的場所,具有重要的教學核心地位。

教學實驗樓群由五大組團構成,每個組團又分為兩個院系樓,各自圍合成一個院落,形成一個半私密的交流空間,是學生交往、交流、聊天的場所。總平面充分考慮校園總體規劃布局特點,采用院落式空間布局,既能充分的利用教學實驗區面積,又能形成半圍合的空間,給整個教學區在現代化氣息的基礎上添加了具有地方特色傳統的院落感,形成富于變化而又有節奏的院落空間,賦予建筑傳統歸屬感的同時,也構筑良好的學習和交流氛圍,豐富了建筑群的生命。

樓群采用人車分流的交通組織方式,將機動車道設置在教學組團外圍,不影響其內部的寧靜,設計中也力圖減弱其形式上的幾何性。強調其功能性與最佳通達性。步行線通過校園中軸線旁的弧形步行主干道,將教學區與生活區緊密相結合,從而達到真正意義上的人車分流。

各建筑單體的主要入口臨中央教學景觀軸,并設置景觀帶,為教學區提供更加安靜舒適的環境。教學實驗區在入口處結合學生人流走向設自行車停車,并保證其最佳的位置和與教學實驗樓的便捷聯系,自行車停車主要布置在教學實驗樓群一層灰空間,避免了下課時喧囂的自行車停車給教學區內景觀、環境帶來的影響,也加強了校園內部交通的安全性。同時也縮短了停車后步行去教學實驗樓的距離。

教學實驗樓群從校園總體規劃的目標出發,充分考慮組團的建筑形象和內部空間,使其和校園總體規劃相協調,建筑、綠化、道路、廣場等融為一體,保持建筑風格的一致性與建筑空間的延續性。

5.3 教學主樓

綜合教學樓位于新校區中軸線校前廣場以北,承擔整個學校的所有公共課程。具有重要的教學核心位置。綜合教學樓正對主校門,因此可以此為學校的門面工程,它的外立面設計代表了整個山西煤炭學院新校區的建筑形制。

設計者將方形的厚實的主樓立于兩個穩重的三角形基座上,體現了教學主樓的踏實感。底層建筑微微向前伸出的臂膀擁抱校前廣場,與培訓中心及實驗中心的引導折線向人們顯現歡迎之勢。整個教學樓采用深咖色面磚,代表著山西深厚的土壤資源。底層黑色的立柱映射出煤炭的意寓。整體設計體現出山西深厚的土壤中蘊含著豐富的煤炭資源,同時也點出學校的專業指向性(見圖2)。

整個教學樓分為大型階梯教室、普通教室及教研室三大部分。大型階梯教室置于底層,設置通向學校各級道路的入口及通道,方便集中性人流的疏散。專業教室置于主樓中段。教研室人流量最小,分布于主樓頂層。

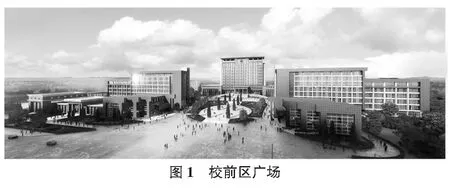

5.4 培訓中心

作為主軸線西側的培訓中心是山西煤炭學院新校區的主要對外培訓基地。整個建筑分為南北兩樓,北樓為辦公樓,南樓為會

議會展中心。南北樓采用連廊連接,東側連廊層高9.0 m,設計為生態大廳。西側連廊3層,1層架空,2層、3層層高為4.5 m。建筑的設計理念來源于沉積巖的層層遞進,結合弧形的校門將人們引入校門。建筑頂部輕巧、活潑。在總體造型上,墻面上的層次關系運用,對建筑總體形象起到很好的協調作用(見圖3)。

合理的流線組織是該單體設計的重點。設計者采用分類分流的方法,培訓中心的主次出入口供工作人員使用。會議會展中心的出入口分別單獨設置,可以快速疏導會議會展人員的疏散,避免了人流的交叉。同時又通過連廊的連接,方便了人員的流動。為行政中心創造了一個相對合理、有序的環境。同時,在建筑東側(連廊處)設置出入口,使整個交通流線方便、快捷。并在多處出入口處設置生態大廳,使培訓中心成為一個綠色建筑。

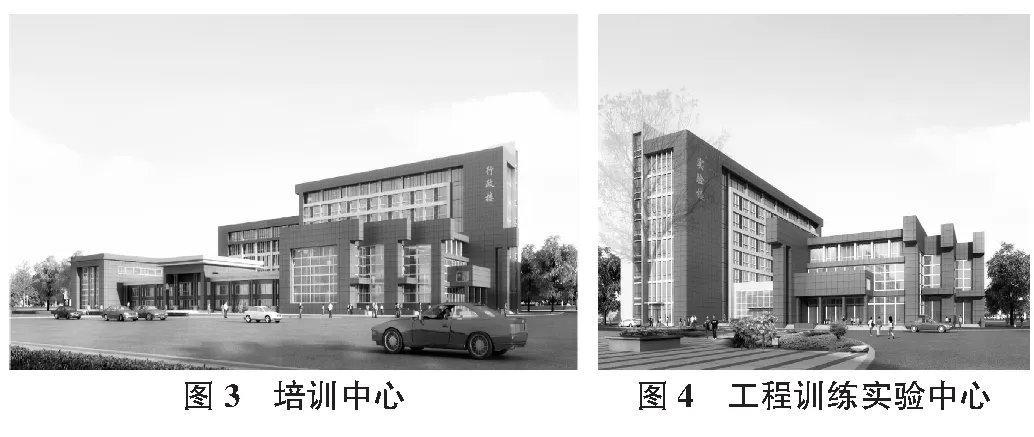

5.5 工程訓練實驗中心

工程訓練實驗中心首層設置實驗中心、培訓中心和實驗大廳。主樓1層為工程實驗室,2層~8層均設置實驗室。實驗大廳局部為1層,主體部分為2層,均為大型設備工程實驗室。

工程訓練實驗中心以現代建筑為基調,充分體現當代建筑的特征。根據基礎實驗的個性特征對立面進行處理:通過塑造簡約的體量及對不同材質的運用,使之具有鮮明的工程訓練實驗中心特征。依照工程訓練實驗中心的使用功能,設計者將實驗室兩側布置,盡量采用自然采光,自然通風,減少能源的消耗,降低運營費用。連廊處設置中庭,形成貫通空間,有利于夏季高溫天氣的散熱速度與室內環境的采光(見圖4)。

建筑造型莊重威嚴,光影變化豐富,強調立面的韻律,以嚴謹對稱的構圖手法突出了高等院校的工程訓練實驗中心重要地位,并呼應了培訓中心。外墻同樣采用深咖色基調的外墻磚,以取得協調。高低錯落的建筑體型,使建筑有機地融入優美的校園景觀之中,具有濃郁的大學文化教育建筑的特色,體現了學校深厚的文化底蘊。

山西煤炭學院新校區校園布局設計結合了山西校園歷史發展的印記,延續原有校園的獨特氛圍,采用軸線布局與園林式結構相結合的校園規劃模式,并對整體校園進行全局性的尺度控制,力求創造豐富的人性化交往空間。

校園空間中包含程度不同的伸展和圍合,軸線結構與周圍的人工環境取得協調,如建筑、道路、組團等,從而控制全院布局構圖的莊重、開闊。園林式結構將自然景色和人工造園藝術應用其中,兩者巧妙地結合,達到雖由人作,宛自天開的效果。

文章編號:1009-6825(2017)05-0019-03

The planning and design theory and practice of new campus in colleges and universities

Li Yaqi

(ArchitecturalDesignandResearchInstitute,TaiyuanUniversityofTechnology,Taiyuan030024,China)

This paper introduced the geographical features of new campus of Shanxi Coal Institute, analyzed its overall planning and layout scheme, and from the teaching area, sports area, central landscape area, administrative region, living and support service area and other aspects, discussed the design method of the campus single building, reflected profound cultural details of colleges and universities.

new campus, teaching area, landscape area, training center

1009-6825(2017)05-0017-02

2016-12-08

李雅琦(1982- ),女,工程師

TU984.14

A