以聲為媒:廣播30年媒介形態(tài)衍變

章云

【摘要】媒介環(huán)境學認為,技術改變媒介形態(tài),進而影響社會關系、組織和文化。傳播技術帶來廣播多元形態(tài),推動傳播觀念、社會文化發(fā)展。本文循著傳播技術一媒介形態(tài)一社會影響的路徑,探討廣播形態(tài)演變規(guī)律,揭示媒體融合時代廣播發(fā)展趨勢。

【關鍵詞】廣播傳播技術媒介形態(tài)傳播文化

從宏觀視角考察媒介變革對社會發(fā)展和人類文明的影響,是媒介環(huán)境學派關注的課題。媒介環(huán)境學派被認為是除美國經(jīng)驗學派和歐洲文化批判學派之外的第三大主流學派。20世紀50年代加拿大學者哈羅德·伊尼斯(Harold Innis)認為媒介與社會具有對應關系,傳播技術形態(tài)決定社會的組織形式,技術及其產(chǎn)生的媒介形態(tài)對社會文化產(chǎn)生影響,不同的媒介各有偏向,媒介環(huán)境變革是社會變遷的主要動因之一。麥克盧漢(Marshall McLuhan)提出“媒介即訊息”,雖然被后人詬病為忽略了社會關系和經(jīng)濟政治因素,但他早已洞見技術超越傳播內(nèi)容而成為改變社會的因素,認為:“媒介形式本身就會給人類社會帶來某種信息,并引起社會的某種變革。”對于麥克盧漢理論的理解,后人用技術決定論加之概括有失偏頗。經(jīng)歷第二代學者尼爾·波茲曼(Neil Postman)、第三代學者保羅·萊文森(PaulLevinson)、約書亞·梅羅維茲(Joshua Meyrowitz)等人的研究,媒介環(huán)境學基本形成一個清晰的研究方向,沿著傳播技術一媒介形態(tài)一社會影響的路徑,考察技術對于社會的深層次作用。上世紀90年代我國學者對此學派的著述進行闡釋,何道寬、陳衛(wèi)星、孫振斌、李彬、張詠華、邵培仁、戴元光、尹鴻、崔保國、單波、胡翼青等對西方理論進行推介和解讀,對傳播學理論建設貢獻頗豐,給當下傳播學研究帶來啟示。雖然技術不是唯一決定因素,但不可否認,由技術變革而產(chǎn)生的社會主導媒介形態(tài)變遷,必然導致人際關系、組織結構、社會文明等相應變化。

廣播媒介形態(tài)是指以聲音為主要傳播符號,兼容圖文、影像等其他符號,具有一定傳播載體、內(nèi)容、模式、對象以及特征、功能的系統(tǒng)樣態(tài)。1986年12月15日我國改革開放后第一座經(jīng)濟廣播電臺——珠江經(jīng)濟臺開播,開辟大板塊、主持人直播和熱線電話的“珠江模式”,至今30周年。“珠江模式”是廣播發(fā)展的重要里程碑,自此廣播開始“走自己的路”,并積極尋找與其他媒體合作的方式,突破以聲音為單一傳播渠道的局限。每一次科學技術革新都給媒體帶來危機,也帶來機遇。廣播是轉型最陜、跨界合作最靈活的媒體。廣播與熱線電話、車載終端、互聯(lián)網(wǎng)、手機的結合,衍生出新的傳播形態(tài),從而產(chǎn)生不同以往的傳播功能、特征和傳播思想,是技術變革影響媒介和社會的一個典型縮影。筆者并非推崇所謂技術決定論,然而傳播技術對媒介的推動作用不可小覷,歷史上的每一次媒介變化幾乎都與技術進步密不可分,“媒介即技術”。正視廣播媒介形態(tài)衍變史,我們必須從宏觀視角看到技術對媒介變革和社會進步所起的推動作用,媒介環(huán)境學派的系統(tǒng)研究正基于此。本文將在媒介環(huán)境學框架下,梳理30年來廣播形態(tài)衍變歷程,分析典型聲音媒介給人類傳播帶來的意義和價值。

一、熱線電話與互動傳播觀念的形成

上世紀80年代“珠江模式”普及全國,亮點是互動傳播。在直播中,聽眾通過熱線電話參與節(jié)目,與主持人、嘉賓交流情感和思想,熱線電話成為連接傳受關系的橋梁。互動使節(jié)目內(nèi)容更具有貼近性、實用性和現(xiàn)實性,如消費者維權、法律咨詢、用水用電問題、行風問政、婚戀問題,為聽眾排憂解難。廣播借助口語極強的交流性,倡導積極、樂觀、健康的生活態(tài)度,引導社會文明。

互動,改變了大眾媒介單一的一對眾、自上而下的傳受關系,媒介的互動功能是廣播最先帶來的,繼而影響其他媒介。報社開通記者熱線,讀者24小時提供采訪線索,但報紙經(jīng)過編寫、排版、印刷環(huán)節(jié),消息刊發(fā)相對滯后,不如電子媒介速度快;電視臺熱線節(jié)目數(shù)量不多。廣播口語傳播速度快,效果好,上世紀90年代在一些地方電臺全天節(jié)目中約80%以上開通熱線,熱線一度“熱”到放不下電話的程度。業(yè)界認為,廣播的生命力來自于互動,沒有互動不成廣播。廣播只聽其聲,未見其人,尊重聽眾隱私,有利于表達真情實感,形成傾聽文化,調(diào)動聽眾主動參與傳播的愿望。熱線電話將人際傳播置于大眾傳播范疇,廣播成為社會互動的平臺,互動成為一種傳播理念普及開來。

廣播的口語交流性和互動性對社會政治產(chǎn)生影響,對建立平等的對話關系,拉近政府與民眾心理距離產(chǎn)生了很好的影響,提高了政治參與度。互動傳播改變社會信息流動方向,實現(xiàn)了媒體對公共事務的監(jiān)督管理,推動了對輿論環(huán)境的監(jiān)視瞭望,推動社會法治文明。

網(wǎng)絡時代,廣播互動拓展到更大平臺,如2016年中國國際廣播電臺奧運會直播互動產(chǎn)品《里約約不約》,用戶通過Hit FM頻率、CIBN(中國國際廣播電視網(wǎng)絡臺)互聯(lián)網(wǎng)電視、CIBN手機電視收聽收看,也可下載客戶端參與互動,通過優(yōu)酷、樂視、PPTV聚力、優(yōu)朋普樂、今日頭條、咪咕視頻、天翼視訊、央廣視訊及龍珠直播平臺等9個新媒體平臺同步直播。

二、交通廣播與移動傳播興起

城市交通發(fā)展,私家車增多,車載廣播普及,移動收聽成為廣播的獨特功能。1991年9月30日中國內(nèi)地第一家交通廣播——“上海人民廣播電臺交通信息臺”誕生。車載廣播、調(diào)頻技術、衛(wèi)星傳播系統(tǒng)成熟,給交通廣播繁榮提供技術保障,交通廣播在類型臺中脫穎而出,成為廣告營收最多的頻率。移動收聽的節(jié)目被開發(fā)出來,如路況信息、出行參考、地理定位和定制服務等,實現(xiàn)新聞業(yè)務移動采集、移動播報。移動傳播最早由廣播實現(xiàn),延伸人的聽覺,讓新聞走在路上。

視頻和閱讀會干擾司機的視線,如出租車頂燈曾被當作廣告燈箱,車輛行駛途中滾屏閃爍,干擾司機視線,易引發(fā)交通事故,使用不久便消失。車內(nèi)相對封閉的收聽環(huán)境,使收聽行為傾向于私人化、私密性。主持人語言的親和力,是聯(lián)系傳受雙方情感的紐帶,聽眾與直播室即時語音互動,在狹小的車廂里,新聞類、情感類、音樂類節(jié)目受到聽眾喜愛。移動廣播維護交通安全,踐行交通法規(guī)和倡導文明出行,將現(xiàn)代都市交通理念深植人心。廣播成為伴隨性、個性化媒介。車載廣播添加藍牙、電子導航、衛(wèi)星定位技術后,實現(xiàn)了“車聯(lián)網(wǎng)”。移動互聯(lián)技術使手機成為人們隨身攜帶的媒介。新技術賦予移動傳播更便捷的條件,廣播具有更強的交互性和即時性。

三、應急廣播與公共管理交織

自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件威脅人類安全。西方危機管理和危機傳播理論被引入到國內(nèi),人們意識到天災人禍不僅威脅國家經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定,而且對政府的應對能力、管理能力和管理體制提出挑戰(zhàn),建立國家應急管理體系迫在眉睫。美國1997年建立一套覆蓋全美的緊急報警系統(tǒng)(EAS),所有的調(diào)頻調(diào)幅廣播電臺、電視臺和有線電視系統(tǒng)都被納入EAS系統(tǒng),EAS允許廣播電視臺、有線電視、衛(wèi)星公司以及其他相關部門在無人監(jiān)管的情況下迅速、自動地按事件級別發(fā)送、接收緊急信息,實現(xiàn)自動喚醒與應急預警。日本的緊急警告系統(tǒng)(EWS)依托日本放送協(xié)會(NHK)建立從國家到各區(qū)域的應急廣播體系,連接全國廣播電臺、電視臺、有線電視、地面數(shù)字廣播、數(shù)字衛(wèi)星廣播、移動廣播,按照緊急事件的級別和發(fā)生區(qū)域,向特定地區(qū)公眾迅速發(fā)布緊急報警信息。2011年3月日本大地震前,日本應急廣播系統(tǒng)自動開啟居民家中關閉的廣播電視,提前65秒播報地震預警,提前25分鐘播報海嘯預警,為民眾逃生爭取了寶貴時間。美國、日本、加拿大以及歐洲一些國家應急廣播機制較為完善,為我國提供了借鑒。

我國應急廣播概念源于2008年南方特大雨雪冰凍災害和汶川地震。在大災面前,由于缺乏應對和處置經(jīng)驗,媒體在快速反應、資源調(diào)配、災情救助方面不足,留下深刻教訓。2013年國家應急廣播中心正式掛牌。4月20日,四川省雅安市蘆山縣發(fā)生7.0級地震,中央人民廣播電臺首次聯(lián)合四川電臺、雅安電臺、蘆山廣播電視臺開辦“國家應急廣播·蘆山抗震救災應急電臺”,歷時32天,在蘆山、寶興兩地通過災民安置點喇叭、調(diào)頻、中波、短波等廣播頻率、衛(wèi)星和網(wǎng)絡等渠道第一時間發(fā)布信息。2014年10月7日,云南省普洱市景谷縣境內(nèi)發(fā)生6.6級地震,震后18小時,中央人民廣播電臺與地方臺第三次聯(lián)合,開辦“國家應急廣播·景谷抗震救災應急電臺”,通過調(diào)頻100.5兆赫覆蓋震中永平鎮(zhèn),區(qū)域性應急電臺日漸成熟。在應對戰(zhàn)爭、自然災害等公共危機事件中,廣播發(fā)揮其他媒體不可比擬的優(yōu)勢,在地震、海嘯、泥石流等自然災害中,停水、停電、電纜中斷、通信失聯(lián)、道路受阻、交通癱瘓,空中電波突破地形地貌障礙最先到達災區(qū),打破“信息孤島”局面,首先開始搶險救援。

中國傳媒大學教授曹璐認為,廣播主動參與危機管理包括兩個方面:“一是秉承新聞媒體的‘社會守望者職責宗旨,對危機管理流程中暴露的問題進行監(jiān)督、批評;二是參與報道的新聞工作者直接介入危機救援工作。”危機傳播分為災前預警、災中救援和災后安撫三個階段,廣播分別承擔的功能是,災前預警,發(fā)布信息;災中協(xié)調(diào)社會資源,及時救援,溝通政府和民眾,上情下達和下情上傳;災后安撫民眾情緒,進行社會心理調(diào)適。應急廣播是國家應急管理體系中的子系統(tǒng),是社會公共事務管理的一部分,在應急信息發(fā)布、資源分配調(diào)度、災情通聯(lián)救援、社會心理干預等方面優(yōu)勢突出。

四、網(wǎng)絡廣播與協(xié)同創(chuàng)新

信息時代,新興技術在廣播領域應用,衍生數(shù)字廣播、可視廣播、網(wǎng)絡廣播、手機廣播等更多新形態(tài)。

廣播可視化探索始于數(shù)字廣播,將數(shù)字音頻、視頻信號進行編碼和傳輸,利用數(shù)字廣播(DAB)終端傳播,避免聲音符號的劣勢,同時傳遞文字、圖片、視頻等符號。與模擬廣播相比,數(shù)字廣播聲音保真度高,不受外界干擾,聽眾根據(jù)喜好定制個性化內(nèi)容,彌補可聽不可看的缺陷,聽眾可看到演播室的直播情況,主持人不再神秘。

網(wǎng)絡視頻直播技術進一步創(chuàng)新可視廣播的業(yè)態(tài)。韓國明星走進可視廣播直播室;國內(nèi)電臺也紛紛入駐360水滴直播、花椒直播,內(nèi)容生產(chǎn)與實時交流同步。可視廣播利用全媒體符號,圖文兼顧,即時交互,增強粉絲的黏性。

1996年,珠江經(jīng)濟廣播電臺開辦第一個網(wǎng)上電臺。2005年,國際在線網(wǎng)絡電臺上線。全國各地電臺陸續(xù)建立網(wǎng)站,實現(xiàn)網(wǎng)絡查閱、直播和點播,提供上傳和內(nèi)容定制服務,如中央人民廣播電臺銀河臺、北京人民廣播電臺菠蘿臺。2011年新浪微博微電臺上線,吸引全世界頻率人駐。播客(Podeasting)技術普及,播客們上傳自己制作的音頻節(jié)目。2004年我國第一個播客網(wǎng)站——“土豆網(wǎng)”上線。民營網(wǎng)絡電臺進入快車道,喜馬拉雅FM、荔枝FM、貓撲電臺、蜻蜓.fm,豆瓣等如雨后春筍興辦起來。

傳統(tǒng)廣播理論認為,聲音線性傳播、稍縱即逝,不可留存、不可選擇,這是廣播的劣勢。網(wǎng)絡廣播有兩個最顯著的優(yōu)勢,一是打破時間界限,聲音變得可儲存、可搜索、可選擇,時時收聽,錯過可回放,自主定制專屬電臺;二是打破空間界限,廣播不再受發(fā)射范圍局限,不再限于地域,處處可以收聽。

在社交媒體時代,網(wǎng)絡廣播開放上傳通道,鼓勵網(wǎng)友制作大量用戶創(chuàng)造的(UGC)音頻節(jié)目,引進專業(yè)產(chǎn)生內(nèi)容(PGC),即專業(yè)制作人創(chuàng)作的音頻節(jié)目,此外,網(wǎng)絡電臺培養(yǎng)自己的“專業(yè)用戶生產(chǎn)內(nèi)容”或“專家生產(chǎn)內(nèi)容”(PUGC),鼓勵一部分準專業(yè)水平的草根制作人,創(chuàng)作精品節(jié)目,形成網(wǎng)絡品牌。社交廣播伴隨參與式文化蓬勃興起,草根撰寫文學作品,播音愛好者將其制作成“聽書”音頻,用“耳朵”閱讀經(jīng)典,解放眼睛。如天翼“氧氣聽書”職員集體制播《花千骨》,借助粉絲經(jīng)濟盈利。自媒體激發(fā)草根的創(chuàng)作欲望,民間配音社群活躍,涌現(xiàn)大量非專業(yè)聲音演藝者。聲音創(chuàng)作不再由專業(yè)的播音員、主持人壟斷,改變過去精英化制作模式,人人都有麥克風,記錄鮮活的生活狀態(tài),歷史留下普通人的聲音。一對眾傳播模式變?yōu)橐粚Χ唷⒍鄬σ弧⒍鄬Χ唷⒁粚σ换有问健?/p>

在媒體融合環(huán)境中,聲音在時間和空間維度上逐漸顯現(xiàn)出知識沉淀和生產(chǎn)的功能。口述歷史研究中的聲音是珍貴史料。2014年5月1日起施行的《商標法》修正案規(guī)定聲音可以作為商標注冊,保護聲音的知識產(chǎn)權。2016年5月14日,中國國際廣播電臺廣播節(jié)目開始曲成功注冊首例聲音商標。在互聯(lián)網(wǎng)海量的數(shù)據(jù)庫中,火山噴發(fā)的聲音、龍卷風呼嘯聲、鯨魚的叫聲、世間萬物的聲音,以及采訪、配音、演說等人類創(chuàng)造的聲音文明,構成一個巨大音庫。2015年,中央人民廣播電臺和中國科學院共同建設廣播云平臺,整合電臺內(nèi)容和資源,采用云計算、大數(shù)據(jù)處理、智能檢索、智能語音等先進技術,實現(xiàn)電臺之間互聯(lián)互通,提升廣播作為主流媒體的公信力和影響力,搭建國家級音頻素材庫——中華音庫。在缺乏錄音技術的年代,世界的聲音與人類失之交臂,今天聲音得以保存和共享。知識生產(chǎn)不再只留下文字和圖片,聲音成為知識的載體。

網(wǎng)絡廣播成為聲音的數(shù)據(jù)庫、聲音的社交網(wǎng)絡和交易平臺。傳統(tǒng)人際關系被打破,聯(lián)結紐帶變成興趣愛好、衣食住行、時尚品牌、教育健身需求等,通過自愿、臨時和策略性的聯(lián)盟,形成新的虛擬社區(qū)。在這些虛擬社區(qū)里,聲音與其他符號融合為一體,創(chuàng)造超越時空的有聲世界。

五、智能語音滲透虛擬與現(xiàn)實

智能語音、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實技術翻開人類傳播新的一頁,智能廣播、體驗式廣播將成為新的聲音形態(tài)。

如打開手機助手發(fā)出語音指令能撥打電話;智能語音軟件為盲人、老人和小孩讀報;用語音控制家中的空調(diào)、冰箱、電飯煲、汽車;游客游覽景區(qū)時根據(jù)地理位置播放景點介紹和互動服務。智能語音的人機交互創(chuàng)造了聲音媒介新形態(tài)。虛擬現(xiàn)實技術為用戶創(chuàng)造娛樂或學習場景,讓人們身臨其境,去沉浸體驗……智能醫(yī)療、智能教育、智能交通等智慧城市布局,為用戶提供線上和線下服務,聲音與文本無縫轉接,增強體驗的快感,驅動體驗經(jīng)濟發(fā)展。智能云廣播通過互聯(lián)網(wǎng)提供動態(tài)化、虛擬化的海量資源數(shù)據(jù)庫,真正實現(xiàn)聲音超時空、無邊界、無形態(tài)的傳播格局。

六、廣播形態(tài)衍變規(guī)律與趨勢

自“珠江模式”至今,在融合中漸變進化,形成當今多元化、復雜型媒介形態(tài)。與其他傳統(tǒng)媒體相比,廣播并非弱勢,她具有電子媒介先天的優(yōu)勢,媒體融合起步早,轉型快。廣播媒體融合在傳播內(nèi)容、采編流程、組織架構、運營模式、運營規(guī)制等微觀、中觀層面已悄然發(fā)生變化,如中央電臺中國之聲“輪盤式”和人民日報“中央廚房”式采編流程、電臺招聘崗位需求變化等。過去30年是傳播技術進展飛快的時期,梳理廣播媒介形態(tài)衍變歷程,發(fā)現(xiàn)今天的廣播已不再是傳統(tǒng)概念,廣播形態(tài)衍變具有如下規(guī)律:

1.聲音的植入性強

廣播的核心要素是聲音,世界少不了聲音,以聲為媒,一直都是廣播不可比擬的優(yōu)勢。作為一種電子媒介,廣播的聲音具有極強的可植入性,嵌入其他媒體,如車載廣播、可視廣播、網(wǎng)絡廣播、手機廣播。人機交互技術應用于智能家居、智慧城市,聲音的可植入性是廣播形態(tài)衍變與媒體融合的前提條件。

2.技術催生新功能

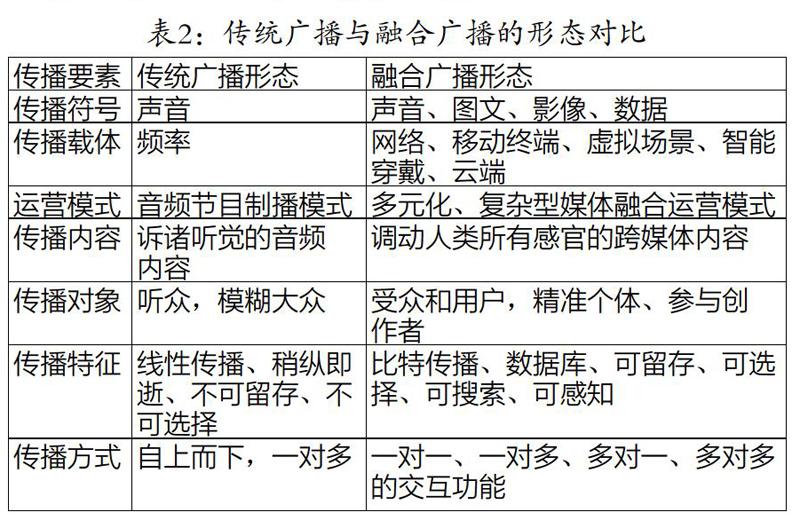

保羅·萊文森(Paul Levinson)沿著人文一技術的研究視角,提出以人性化趨勢為核心的媒介進化理論,強調(diào)人對媒介的理性選擇和控制,媒介進化規(guī)律是基于對人類需求的補償。在補償機制下,人類不滿足于聽覺感知,廣播不斷地試圖突破聲音,與文字、圖像融合,不僅可聽,還可看、可觸摸、可體驗,以補償人們的感官需求。在與其他媒體優(yōu)勢互補中,廣播+技術,形成新的傳播特性和功能。(如表1)

3.廣播形態(tài)從有形到無形

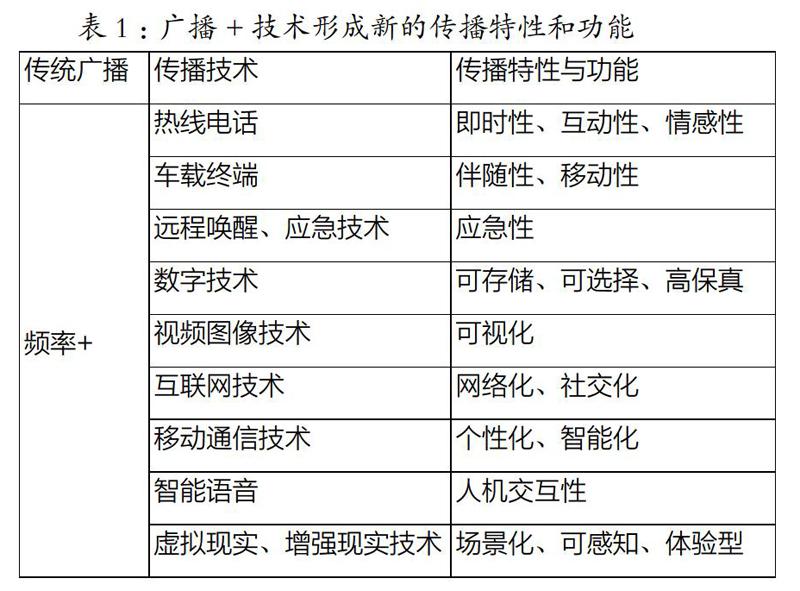

大眾傳播時代,媒介依據(jù)符號劃分為文字媒體、圖像媒體和聲音媒體,技術壁壘強,組織界限涇渭分明,媒介形態(tài)清晰。如今媒體間的界限變得模糊,如應急廣播不是有形的廣播,而是一個概念性廣播;旅游行業(yè)的體驗式廣播是一種經(jīng)營業(yè)態(tài)。在沉浸傳播中,廣播與虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實技術融合,以看不見的方式嵌入虛擬場景。廣播媒介形態(tài)從有形到無形,應用領域從有邊界到無邊界。與傳統(tǒng)形態(tài)相比,媒體融合廣播形態(tài)是顛覆式的革新。(如表2)

4.內(nèi)容從音頻到融媒體產(chǎn)品設計

傳統(tǒng)頻率以節(jié)目為內(nèi)容,電臺制播各種欄目,類型化廣播的生存戰(zhàn)略是類型化節(jié)目,即內(nèi)容為王。媒體融合時代,內(nèi)容與渠道同時為王,設計全媒體產(chǎn)品,打造新產(chǎn)業(yè)鏈成為內(nèi)容運營重點。廣播機構更適合平臺戰(zhàn)略,如中國國際廣播電臺打造四大媒體平臺:多語種綜合信息平臺、全產(chǎn)業(yè)鏈文化平臺、專業(yè)類垂直信息平臺和走向融合的全媒體集群。

5.載體從頻率到協(xié)同創(chuàng)新平臺

大眾傳播時代聽眾是模糊的群體,被動接受內(nèi)容。網(wǎng)絡時代的受眾是精準的個體,內(nèi)容精準傳播,窄播是必然趨勢。用戶主動參與內(nèi)容創(chuàng)新,媒介技術掌握在用戶手中,人人都是傳播者,廣播成為協(xié)同創(chuàng)新的平臺。傳播結構由自上而下的金字塔型變?yōu)楸馄骄W(wǎng)絡結構。未來廣播還將沿著她的進化路徑衍變成形形色色的聲音媒介形態(tài)。

英尼斯(Harold lnnis)的媒介理論認為,傳播媒介的性質(zhì)往往在文明中產(chǎn)生一種偏向,這種偏向或有利于時間觀念或有利于空間觀念。法國學者德布雷(R e gie Debray)用“媒介域”概念把一定時期的信息記錄工具作為歷史劃分的工具,包括技術平臺、時空組合和游戲規(guī)則,某個時代提供某種技術,傳播某種觀念和信仰,形成相應的社會心理秩序。德布雷把技術史和文明史結合起來,用技術一文化的視角來討論媒介,提出了對媒介社會的大膽想象。媒介形態(tài)進化,將使人類擺脫舊的傳播域,產(chǎn)生新的時間偏向與空間偏向、新的“媒介域”,不僅實現(xiàn)人與人的對話,還實現(xiàn)人與物的對話,人與世界的對話,人與過去和未來的對話,由此進入新的人類文明。廣播亦將在新“媒介域”中涅槃重生。