論大學生創新創業校內訓練

馬彧

摘 要:大學生創新創業國省訓練自2012年實施以來,在一定范圍、一定程度上起到了應有的作用,但也暴露出參訓者少、成果少、人才少及成果、人才水準不理想的弊端,形成培養短板。為了彌補這些缺陷,推出了大學生創新創業校內訓練。它的目的是符合黨的發展戰略、教育方針和就業政策,并輔以基點、示范、要求、原則、支撐、先導、扶持等手段。做法是用創新創業訓練的面貌來改造實踐教學,做到人人參訓、個個創新。功能是有利于貫徹、落實黨的發展戰略、教育方針和就業政策;為國省訓練起到奠基、補充作用;對實踐教學起到促進作用。搞好校內訓練的辦法:一要實事求是,按照事物的本來面目來認識和改造事物;二要加強環境建設,加速校內訓練進程。

關鍵詞:創新創業教育國省訓練 校內訓練 電子信息 功能

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)11(c)-0202-06

2012年,黨的十八大提出“實施創新驅動發展戰略。科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐,必須擺在國家發展全局的核心位置”。2015年,創新驅動發展戰略又具體表述為“大眾創業、萬眾創新”。高等學校開展的創新創業教育,應該、也能夠直接或間接地為實施這一重大戰略服務。為了搞好創新創業教育,教育部規定:“創新創業教育要面向全體學生”[1]。創新創業教育的目的之一,是使高校畢業生“就業更加充分”[2]。那么,作為創新創業教育實踐階段的大學生創新創業訓練,自應一馬當先,引領其它。提出的“大學生創新創業校內訓練”的概念與任務,便是這方面的新穎構思與行動,它非常有利于貫徹、落實黨的發展戰略、教育方針和就業政策。

1 為什么要搞校內訓練

“大學生創新創業校內訓練”的概念與任務的提出,是在大學生創新創業國省訓練(列入國家級和省級大學生創新創業訓練計劃的創新創業訓練,以下簡稱國省訓練)的示范與啟發下想出來的。

國省訓練自2012年實施以來,在一定范圍、一定程度上起到了“增強高校學生的創新能力和在創新基礎上的創業能力”[3]的作用,但因自身結構要素少的原因(僅有創新訓練項目、創業訓練項目和創業實踐項目三類,以下簡稱三類項目),功能上存在著先天不足,存在著參訓者少、成果少、人才少及成果、人才水準不理想的弊端,形成培養短板。為了彌補這些缺陷,推出了大學生創新創業校內訓練(以下簡稱校內訓練)。

1.1 校內訓練的內涵與外延

校內訓練是一個概念,所以有內涵與外延。

1.1.1 校內訓練的內涵

這一創新創業教育實踐活動的目的是,為建設創新型國家提供無窮無盡的創新成果和源源不斷的人才智力支撐、促進實施創新驅動發展戰略和推進大眾創業、萬眾創新;為創新創業教育提供正確認識、檢驗創新創業教育質量,推動創新創業教育發展,有利于高校畢業生就業創業;為國省訓練奠定基礎,提供補充。它以社會需求為基點,以國省訓練為示范,以強化創新創業實踐為要求,以理論聯系實際為原則,以創新創業文化建設為支撐,以創新色彩濃郁的理論教學為先導,以專門的教學條件為扶持。做法是用創新創業訓練的面貌來改造實踐教學,做到人人參訓、個個創新。

上述內涵,同時也是教學理念,能夠指引校內訓練的方向,規范校內訓練的行為,總結校內訓練的經驗,激勵校內訓練的前進。

1.1.2 校內訓練的外延

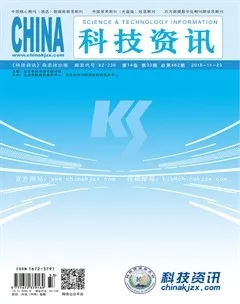

除國省訓練以外的一切大學生創新創業教育的實踐活動。在電子信息工程專業,它是實踐教學體系中的學科基礎實驗(部分)、專業方向實驗、綜合實踐和社會實踐、自主實踐諸平臺的活動。容納了國省訓練的三類項目,增添了學科競賽、生產實習、社會實踐、畢業設計等可以進行創新創業訓練的內容。

1.2 校內訓練的結構與功能

校內訓練是一個系統,所以有結構與功能。

1.2.1 校內訓練的結構

(1)外在要素,是結構的“骨肉”。它是從原有的實踐教學體系中巧妙地截取一部分,不必另起爐灶,推倒重來。然后,將這些要素在內在要素的統率下,按照一定方式,聯系、作用而組成校內訓練的結構。

電子信息工程專業的實踐教學體系(如圖1)[4]所示。

在組建校內訓練結構時,保留了學科基礎實驗(部分)平臺、專業方向實驗平臺、綜合實踐和社會實踐平臺、自主實踐平臺,以它們作為校內訓練結構的外在要素。

(2)內在要素,是結構的“靈魂”。可分為物質要素、精神要素、政治要素3部分,統率著外在要素。物質要素是指訓練的過程與結果等;精神要素是指訓練的目的與指導思想等;政治要素是指訓練的組織、管理、激勵、協調等。

(3)要素之間的聯系、作用方式為:交織融合、互動制約、依次遞進、有機銜接等。即根據實際,將外在要素賦予新的觀念、新的任務、新的要求、新的目的、新的手段等,由低到高,互為促進地開展訓練。這種結構,容納了國省訓練的三類項目,如學科基礎實驗(部分)、專業方向實驗和自主實踐,完全可以兼做創新訓練項目和創業訓練項目。有了成果,還可以此為基礎開展創業實踐。并且,增添了學科競賽、生產實習、社會實踐、畢業設計等可以進行創新創業訓練的內容。

1.2.2 校內訓練的功能

結構的不同,往往體現著功能的不同。過去的實踐教學,不是校內訓練的結構,雖然具備校內訓練的某些外在要素,卻實現不了校內訓練的功能;雖然所培養的某些學生也能夠創新創業,卻是“摟草打兔子”式的培養,不全面、不自覺、也不專門。這樣,效果從量和質上都不會達到最佳。現在的校內訓練,是另一種結構,用創新創業訓練的面貌來改造實踐教學,僅截取了它的幾個要素,集中兵力,單刀直入,全面地、自覺地、專門地培養創新創業人才,卻實現了校內訓練的功能。效果從量和質上都會達到最佳。下面加以分述:

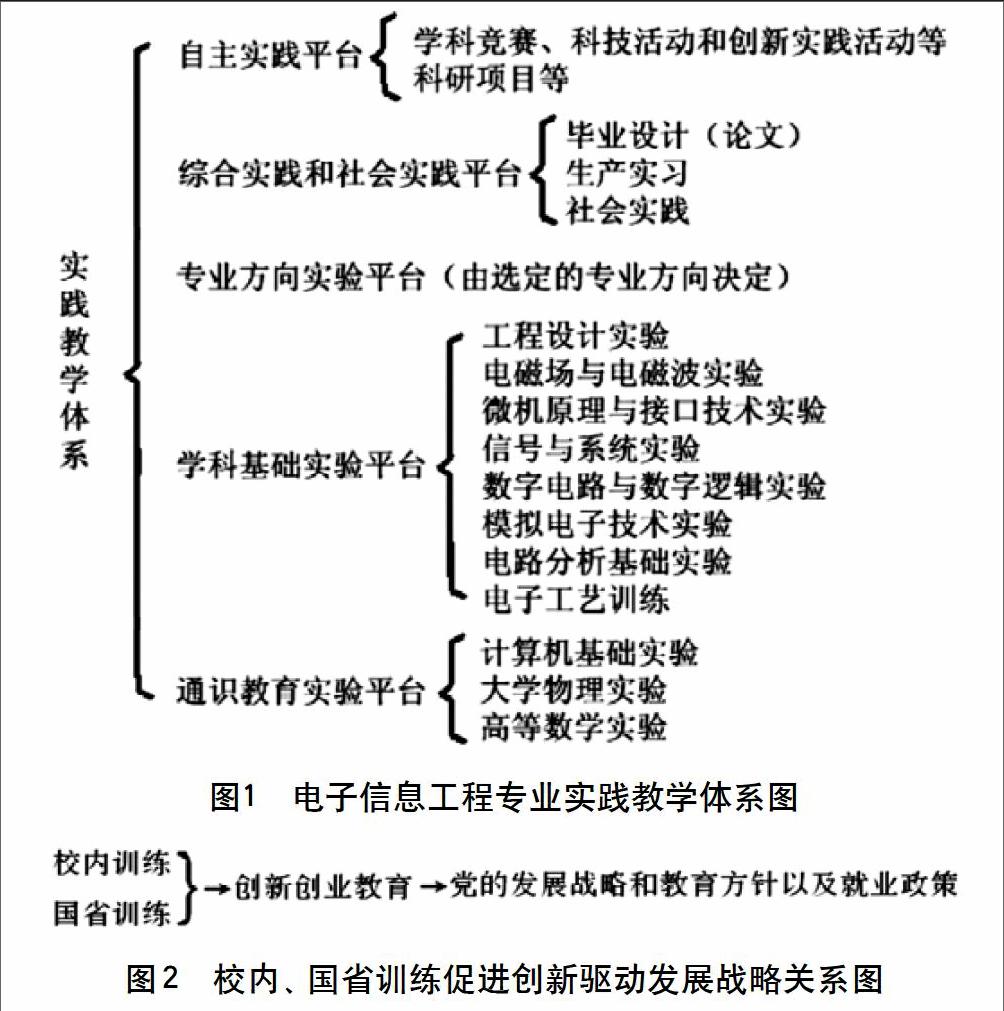

(1)對黨的發展戰略和教育方針以及就業政策而言,首先能夠促進實施創新驅動發展戰略。校內訓練由于覆蓋面廣、普遍參訓、形式多樣等特點,事事處處都可以開展訓練(完成三類項目、上實驗課、學科競賽、生產實習、畢業設計等都是參訓),要素遠遠多于國省訓練,因而能以眾多的、成熟的成果與人才,直接為促進實施創新驅動發展戰略服務,這就彌補了國省訓練的不足,實現了兩條腿走路,造就了大眾創業、萬眾創新的生力軍。二者共同為實施創新驅動發展戰略和推進大眾創業、萬眾創新出力,校內訓練以量取勝,國省訓練以質領先。如同車之兩輪,鳥之兩翼,相輔相成,合作共贏。以上所述關系如圖2所示。