洞庭湖區畜禽糞便對環境的影響

湖南省畜牧水產局(4 1 0 0 0 6) 張艷春

洞庭湖區畜禽糞便對環境的影響

湖南省畜牧水產局(4 1 0 0 0 6) 張艷春

洞庭湖區畜禽養殖業發展快速,養殖總量大、密度高,一些沒有得到合理利用的養殖廢棄物流入洞庭湖,給洞庭湖的生態環境帶來壓力。土壤畜禽糞便環境承載力是指在某一時期、某種狀態或條件下,某地區的土壤環境系統對畜禽養殖的承載能力(土壤所能消納的畜禽糞便能力)。在畜禽糞污無法實現大范圍、跨地區的轉移情況下,土地消納是較為經濟可行的糞污處理方法。一定時間內,單位耕地面積對畜禽糞污的吸收能力有限,區域畜禽養殖業的發展應該符合該地區的土壤環境承載能力,畜禽飼養密度應不超過該地區耕地的最大環境承載力,才能保證還田的糞便被消納而不是污染土壤。因此,對畜禽養殖耕地環境承載力及其污染風險的分析是合理調整畜牧業布局、實現畜禽養殖可持續發展的前提和基礎。本文簡單分析了洞庭湖區畜禽養殖糞便產生量和土壤環境承載力,為合理規劃湖區畜禽飼養密度與空間布局、實現可持續養殖提供了參考。

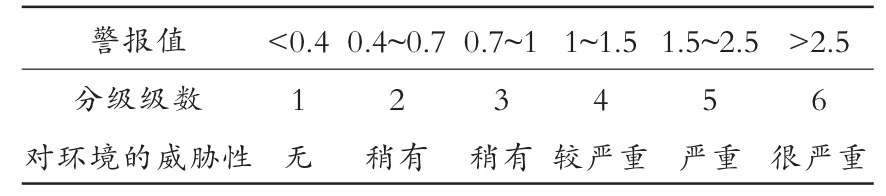

主要針對牛、豬、羊、家禽4類主養畜禽,范圍包括湖區周邊25個縣(市),各縣(市)畜禽養殖數量和耕地面積等數據資料來源于《湖南農村統計年鑒2015》和2015年湖南省統計局數據。通過年排便量=個體畜禽每年產生糞便量×畜禽年末存欄/出欄量,測算洞庭湖區各縣(市)年畜禽養殖糞便(糞、尿、總磷、總氮)產生總量。采用單位耕地面積畜禽糞便負荷=年糞便排放總量/耕地面積,推算單位耕地畜禽糞便負荷。以歐盟農業政策規定的單位面積糞便的承載力為標準,警報值=湖區糞便負荷/標準。警報值與環境承受程度呈反比,即隨著數值的增大,環境對畜禽糞便負荷量承受能力逐漸降低,畜禽養殖對環境造成的污染威脅性越大。

測算得2014年湖區的年畜禽糞便產生總量4404.44萬噸,折算成豬糞當量4175.35萬噸、總氮23.17萬噸、總磷7.18萬噸。畜禽糞便產生量中比重最大的是生豬,占51.2%,牛羊占38.45%。近些年來,湖區畜禽養殖產業結構調整,加大草食牧業的發展,但生豬仍是洞庭湖區畜禽養殖的重點。測算得2014年畜禽糞便土壤負荷為42.74噸/公頃,警報值1.42(畜禽污染負荷警報值分級見表1),表明畜禽糞便對土壤環境污染較嚴重;畜禽糞便總氮土壤負荷值237.22公斤/公頃,警報值1.4,表明糞便中總氮對土壤環境污染較嚴重;畜禽糞便總磷土壤負荷為73.49公斤/公頃,警報值2.1,表明畜禽糞便中磷養分嚴重超過了土壤承載負荷,對環境造成了嚴重污染。由此可見,湖區畜禽養殖負荷對耕地已經超載,在制定湖區畜禽養殖業發展規劃時,應當調整結構、轉變方式,減少總量,減少排污量,提倡生態養殖,強化畜禽糞便污水污染的治理。同時,總磷負荷警報值均遠高于總氮負荷警報值,表明畜禽養殖總磷污染風險遠高于總氮污染風險,主要是因為各種畜禽糞便總磷含量均高于總氮含量。因此,在畜禽養殖環境風險評估時,不僅需要考慮總氮風險,還必須考慮諸如總磷等污染指標,否則將會降低污染警報值的敏感度。

表1 畜禽污染負荷警報值分級

不同地區的畜禽糞便土壤承載風險差別較大,代表畜禽糞便污染程度不同,湖區在規劃畜禽養殖區域布局時,要重點支持發展警報值低的地區。積極推進畜禽養殖由警報值高的地區向警報值低的地區轉移,促進畜禽養殖與當地土壤生態環境保護協調發展,加大對污染嚴重地區的畜禽污染治理投入,降低污染環境的風險。

畜禽糞便對土壤污染的影響是多因素綜合作用的結果。評估畜禽養殖土壤承載力時,還需要考慮實際生產中的一些因素,如荒地、林地、果園等土地資源也消納了大量的畜禽糞便。同時,大量糞便流入了水體,被水生植物、水生生物所消納,尤其是湖區有著廣闊的水域面積。其次要考慮土壤性質、植被種類、糞便處理方式、還田流失率等因素,特別是不能忽視化肥施用比重對環境的影響。