地方法治政府建設指標體系研究

——以合肥市為例

馬 俊

(中共合肥市委黨校, 合肥 230031)

地方法治政府建設指標體系研究

——以合肥市為例

馬 俊

(中共合肥市委黨校, 合肥 230031)

法治政府建設指標體系具有評價、引導、形塑等功能。通過建立法治政府建設指標體系來引領、推動地方法治政府乃至法治社會建設是實現地方法治和助推法治中國建設的有效途徑。2016年年初,合肥市政府頒布實施了《合肥市法治政府建設指標體系》,為加快建設法治政府設定了量化考核指標。該指標體系具有后發優勢和鮮明特點,對合肥的法治政府和全面依法治市建設必將起到較大的推動作用,但該指標體系也存在若干不足之處,如:在內容和結構上還需進一步調整、完善;在考核方式和評分標準上,社會公眾滿意度測評分值在總分中所占比例不高等。下一步需要有針對性地對其進行修改、完善,使其在更大程度上發揮作用。

地方政府;法治政府;合肥;地方法制;法治中國

2004年,國務院頒布的《全面推進依法行政實施綱要》提出“經過十年左右堅持不懈的努力,基本實現建設法治政府的目標”。隨后,全國多個省、市開始試點推行依法行政或法治政府建設評估體系,以推動地方法治政府建設。2012年,黨的十八大明確提出了在2020年“基本建成法治政府”的目標。2013年,黨的十八屆三中全會提出要“建立科學的法治建設指標體系和考核標準”。國內最早提出法治政府指標體系概念的是袁曙宏先生,他認為:“法治政府指標體系,是由反映法治政府本質要求、具有內在關聯的指標組成的評價系統。它以細化和量化法治政府要求為著眼點,運用科學的標準,選擇和確定有代表性的重要指標,組成指標體系,綜合測算各地依法行政的水平,并找出推進依法行政過程中存在的問題及其解決對策。”[1]通過法治評估推進地方法治建設,正在成為推進法治中國建設的有效模式。

法治政府建設指標體系具有評價、引導和形塑功能。一是評價功能。它是法治政府建設指標體系的基本功能,是指人們可以通過法治政府建設指標體系對法治政府建設的總體水平、推進法治政府建設的政策與措施、法治政府建設中存在的問題等進行評價與判斷[2]74。法治政府建設指標體系是對一定時期內政府的法治建設狀況進行的科學、全面、系統的考核和評估,為測量和評價法治政府建設的成效提供了一套可量化、可操作的衡量標準。只要設計科學、程序嚴密、運用得當,它就可以充分反映法治政府建設的狀況和某一地區法治政府的發展水平。二是引導功能。它是指法治政府建設指標體系可以為政府法治建設提供具體而現實的內在動力,為行政機關及其工作人員在法治建設中的行為提供一套基本行為模式,為法治政府建設指明努力方向和階段性目標任務。例如,各地政府都在推行權力清單和責任清單制度,就是要引導行政機關及其工作人員盡快確立“依清單行政、清單之外無權力、法定職責必須為”等大局觀念、行政法治理念,盡快形成全面依法行政的良好環境。三是形塑功能。法治政府建設指標體系的形塑功能是指指標體系有助于推動法治政府、法治社會乃至法治中國的形成與塑造。法治政府建設指標體系的實踐,形成了包括行政機關及其工作人員以及社會公眾共同的、互通的法治政府理念及法律制度體系等,引導公民關心、關注、參與、監督法治政府建設。通過法治政府建設指標體系的長期實踐,法治政府所獨有的法理、法效等內涵得到升華,法治的原則和精神內化于心、外化于行,公民普遍尊法、學法、守法、用法、護法的良好風尚逐步形成,法治思維、法治觀念、法治意識得以培養形成,法治政府、法治社會、法治中國亦將成為全社會的共同追求和普遍期待。

一、合肥法治政府建設指標體系的建立

(一)《合肥市法治政府建設指標體系》的出臺

2015年3月,合肥市委出臺的《關于貫徹落實中央、省委部署全面推進依法治市的實施意見》提出了“把合肥建成全省示范、全國一流法治城市”的新目標。2015年12月,中共中央、國務院印發了《法治政府建設實施綱要(2015—2020年)》。該綱要的基本框架可概括為三大部分、44項舉措:第一部分為“總體要求”;第二部分為“主要任務和具體措施”,規定了“依法全面履行政府職能、完善依法行政制度體系、推進行政決策科學化民主化法治化、堅持嚴格規范公正文明執法、強化對行政權力的制約和監督、依法有效化解社會矛盾糾紛、全面提高政府工作人員法治思維和依法行政能力等7個方面的內容;第三部分就“組織保障和落實機制”作了規定。2016年2月,合肥市頒布實施了《合肥市法治政府建設指標體系》(以下簡稱《合肥指標體系》),為深入推進依法行政、加快建設法治政府設定了量化考核指標。該指標體系是以《法治政府建設實施綱要(2015—2020年)》所設定的基本框架和基本內容為依據,同時參考借鑒外地城市法治政府建設指標體系的架構模式,并結合合肥實際情況而制定的。《合肥指標體系》通過建立一個適度超前又較為客觀的衡量標準,來測評一定時期內合肥市各縣(市)、區人民政府以及市政府各部門、各直屬機構推進依法行政的措施是否得力、法治政府建設的成效如何、目前存在的問題及原因等,對合肥市法治政府建設的水平作出準確的評估和判斷,保障合肥市法治政府建設能從總體上沿著預定的軌道和方向前進。

(二)主要內容

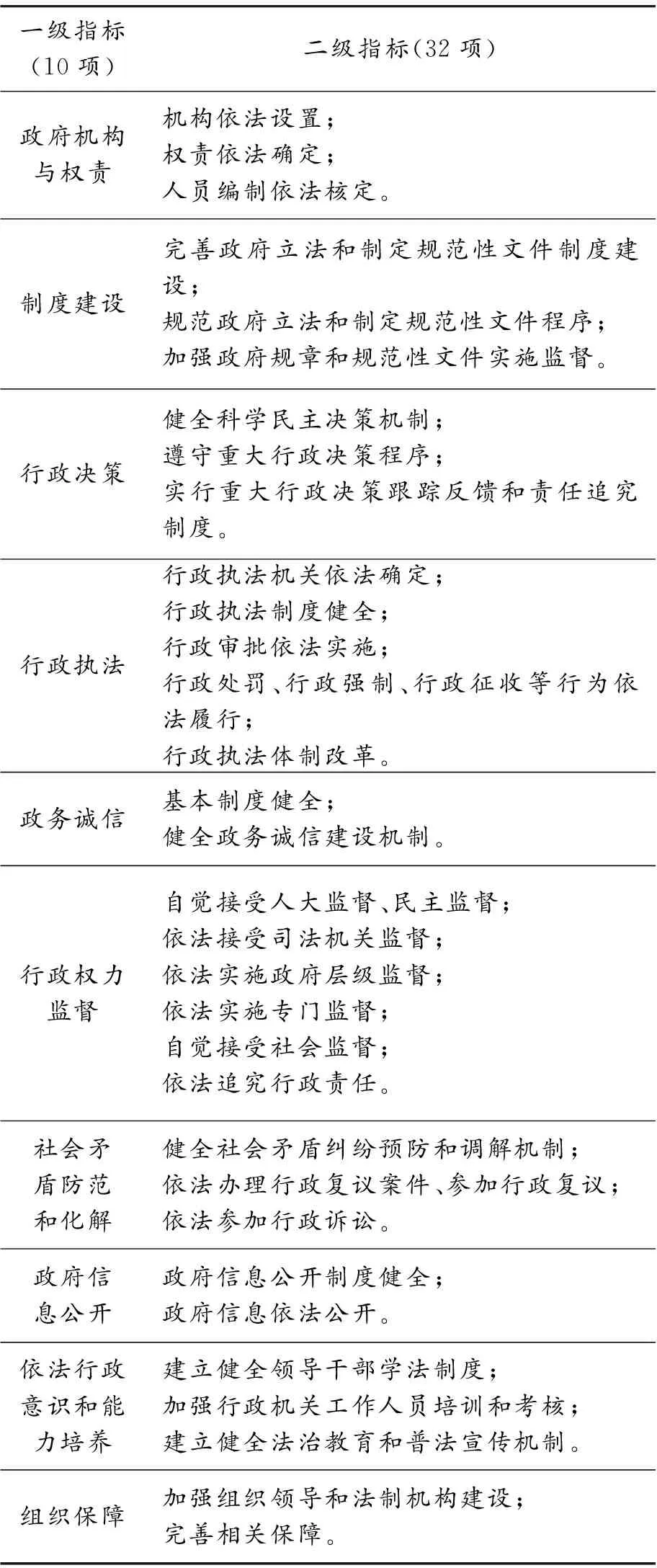

《合肥指標體系》把合肥建設法治政府的原則及要求分解、細化、量化為分層次、成系列的一個個具體指標,組成宏觀與微觀相結合的三級指標體系,通過設計和實施這些指標,既可以明確法治政府建設的目標、方向和日常工作的基本標準,也可以從中確定法治政府建設的具體抓手,切實推進法治政府建設。從內容的整體結構看,《合肥指標體系》將“政府機構與權責、制度建設”等10個方面內容作為一級指標;設定了32個二級指標對這10個方面的一級指標內容作出原則性規定(見表1);設定了110個三級指標作為實現這些原則性規定的具體要求和措施。

《合肥指標體系》的制定和實施有利于全面加強法治政府建設,進而帶動地方法治整體水平的提升,對于把合肥建成全省示范、全國一流的法治城市必將起到積極的推動作用。

二、合肥法治政府建設指標體系的特點及不足

(一)主要特點

與省外一些城市如深圳、溫州、蘇州、沈陽*2008年12月,深圳市委、市政府頒布實施《深圳市法治政府建設指標體系(試行)》;2010年7月,溫州市政府辦公室發布《溫州市法治政府建設指標體系(試行)》;2011年8月,蘇州市政府頒布《蘇州市法治政府建設指標體系》;2012年8月,沈陽市政府頒布《沈陽市法治政府建設指標體系》。等相比,《合肥指標體系》的出臺時間屬于“遲到”的。即便在安徽省內,合肥也不是最早出臺法治政府建設指標體系的,馬鞍山市政府于2009年7月頒布實施了《馬鞍山市建設法治政府定性定量指標(2009—2013年)》,滁州市政府于2016年1月印發了《滁州市法治政府指標體系》,這兩市都早于合肥。但也正因其制定出臺相對遲一些,《合肥指標體系》更能展現并發揮后發優勢,從《合肥指標體系》的文本以及配套實施細則來看,該指標體系的特點較為鮮明。

表1 《合肥指標體系》一級指標和二級指標內容

1.《合肥指標體系》的稱謂和定性準確。在指標體系的名稱上,合肥與深圳、蘇州等保持一致,稱為“法治政府建設指標體系”,而不是與滁州一樣稱為“法治政府指標體系”。其實,法治政府指標體系與法治政府建設指標體系不能混為一談,因為法治評估與法治建設評估不是一個概念。正如有學者所指出:“中國的法治建設評估與國際法治評估之間有著明顯的區別。中國法治評估的對象是‘法治建設’,亦即評估黨政機構推動法治的建設工作,包括組織機構是否健全、規范是否完備、遵守法律的程度,等等;國際法治評估的對象是‘法治’,直接圍繞著法治的各項價值和制度而展開。由于中國正處于轉型時期,法治還不完備,當務之急是法治建設,而這一建設主要由政府推動,所以中國的法治評估總體上是評估政府的法治建設工作。”[3]因此,我國目前一些地方提出的法治政府指標體系,實際上應該稱為“法治政府建設指標體系”更為妥當。

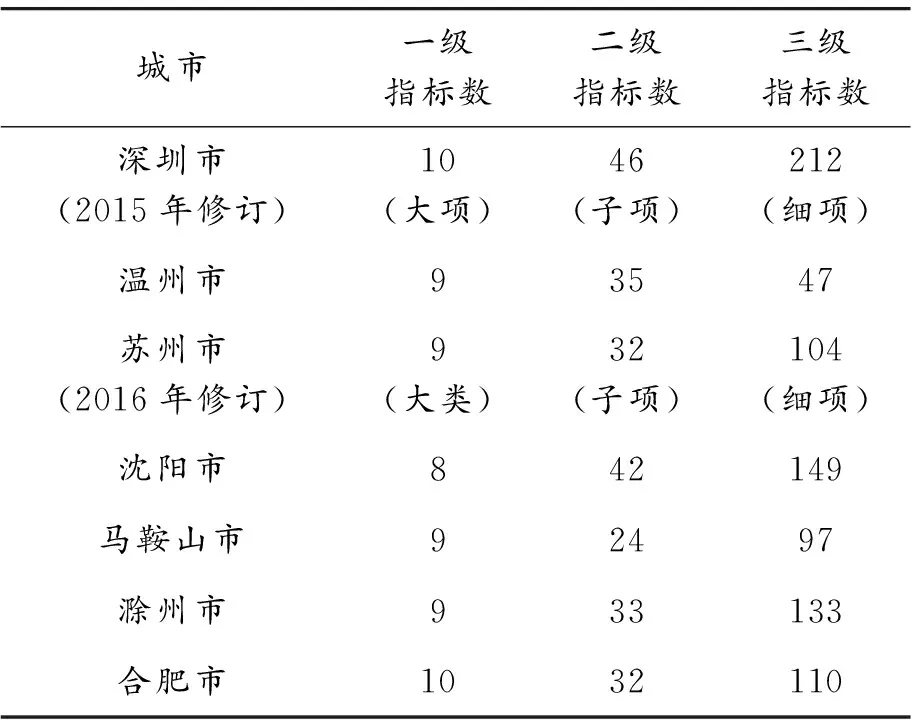

2.《合肥指標體系》層級結構的設置及其命名務實、合理。目前各地出臺的法治政府建設指標體系中關于層級結構的設置及其命名,絕大多數是采用三級指標體系(見表2),但對一、二、三級指標的稱謂有所不同,如深圳市稱“大項”“子項”“細項”,蘇州市稱“大類”“子項”和“細項”,溫州市和滁州市稱“一級指標”“二級指標”“三級指標”。筆者認為,在“地方法治是愿景、地方法治建設正如火如荼”這樣一個歷史階段,采用三級指標體系是科學、合理、務實之舉。若指標層級設置得過少,比如只有10個一級指標而沒有二級指標和三級指標,則難免陷入大而化之的半定量半定性考核評估,就偏離了量化評估的正常軌道,當然也就難以甚至根本無法發揮其評價、引導和形塑等功能;反之,若指標層級設置得過多,比如五級甚至更多層級,則很可能導致考核評估部門與被考評行政機關都疲于奔命,被動應付、交差了事,最后結果則可能是勞民傷財、虎頭蛇尾、不了了之,或遭遇集體抵觸、適得其反。合肥借鑒深圳、蘇州等發達城市的經驗,在評估指標體系中按照一級、二級、三級指標設置,并且將這三級指標的數量分別確定為10項、32項、110項,這是務實的、合理的、科學的,是符合當前合肥實際且大體上能夠滿足法治政府建設需要的,也在一定程度上體現了合肥當前經濟社會發展和民主法治建設的階段性特點。

表2 部分城市法治政府建設指標體系一、二、三級指標數量統計表 項

數據來源:相關城市的政府網站以及實地考察時當地政府法制部門所提供

3.實施分類考核評估,科學性和激勵功能強。過去幾年中,不少出臺法治政府建設指標體系的省、市在其考核評估的實踐中,多是采取同一套指標體系來評價各級政府以及政府工作部門甚至開發區(高新區、試驗區),這種“一刀切”的做法是欠妥當的,其評估結果的認知、評價、引導等功能也會大打折扣。政府與政府工作部門以及開發區(高新區、試驗區)在法治政府建設上承載的功能不同,因此,對政府與政府工作部門以及開發區(高新區、試驗區)也要以不同的標準進行考核和量化評估。正如有學者指出:“法治政府建設指標體系的評價對象,既包括一級政府,也包括政府工作部門,在政府工作部門中,既包括具有對外執法權的工作部門,也包含不直接對外行使執法權的工作部門……對政府工作部門,我們需要對其依法行政的狀況進行評價,但對于一級政府,我們不但需要對其依法行政狀況進行評價,同時也需要對其在符合既定制度規范前提下滿足地方居民多元化利益需求的執法水平作出判定。整個評價對象和評價標準本身呈現出的復雜多變的樣態,決定了我們應該針對不同的評價對象分別設定指標體系,以確保指標體系具有科學性、系統性和可操作性。”[2]74

根據考評對象功能和性質的不同,合肥市在實施過程中采取了分類考核的辦法,將市轄各縣(市)區政府、開發區管委會、市直有關部門共64家單位分為A、B、C、D共4類單位進行考核。A類包括肥東縣、肥西縣、長豐縣、廬江縣、巢湖市、瑤海區、廬陽區、蜀山區、包河區等9個縣(市)區。B類包括合肥經開區管委會、高新區管委會、新站區管委會、合巢經開區管委會等4個開發區的管委會。C類包括合肥市農委、市城鄉建委、市衛計委、市財政局、市教育局等32個市直部門。D類包括合肥市經信委、市發改委、市國資委、市政府法制辦、市公積金中心等19個職能部門。

合肥市對A類單位的“一級指標”內容設置(共8項,滿分為100分)和量化分值標準分別是:組織領導情況(16分),全面履行政府職能情況(10分),能力提升和業務培訓情況(10分),制度建設情況(10分),行政決策情況(14分),規范行政執法行為情況(20分)行政權力監督情況(6分),化解社會矛盾情況(14分)。還規定了“加分項”(共9種)情形,例如:政府法制信息宣傳工作成績突出(信息采用數量排前2名的,加1分)、獲得國家級或省級行政執法類表彰(國家級加2分,省級加1分)。此外還規定了“一票否決”(共4種)情形:“被考核單位有下列情形之一的,取消評優資格:(1)領導班子成員因違法違紀受到行政處分或者刑事處罰的;(2)法治機構設置和人員配備與其承擔的職責任務極不相稱,出現一人違法違規辦理行政復議案件的;(3)不履行依法行政領導職責,導致本地區一年內發生多起嚴重違法行政案件的;(4)公民、法人和其他組織對本地區違法行政行為投訴、舉報較多且滿意程度低的。”

合肥市對B類單位的“一級指標”內容設置(共4項,滿分為100分)和量化分值標準分別是:組織領導情況(32分),行政決策情況(30分),規范行政執法行為情況(20分),化解社會矛盾情況(18分)。還規定了“加分項”(共4種情形)和“一票否決”(共3種情形)。很明顯,因為B類是開發區管委會,無論是“一級指標”內容設置還是“加分項”和“一票否決”的數量設置,都簡約一些,這種區別對待、分類考核是符合A、B兩類單位的性質和工作職能實際情況的。同理,對C和D兩類單位的“一級指標”內容設置和量化分值也都體現了法治政府建設指標體系在具體實施中秉持的普遍性和特殊性相統一的原則。

4.配套和執行措施嚴謹、規范、有力,較好地發揮了引導、評價、激勵和約束功能。

(1)在政策的執行上打出“組合拳”,將《合肥指標體系》與其他多項制度、文件結合起來進行政績考核和目標管理考核,權威性強。一方面,《合肥指標體系》在“組織保障”的相關內容中明確規定了“執行法治政府建設報告制度”和“建立健全法治政府建設考評機制”,要求“市、縣(市)區政府每年向同級黨委、人大常委會和上一級政府報告法治政府建設工作情況,政府部門每年向本級政府和上一級主管部門報告法治政府建設工作情況” ;并且將法治政府建設考評納入市、縣(市)區政府目標考核、績效考核評價體系。另一方面,根據合肥市推進依法行政工作領導小組2016年6月8日發布的《關于印發合肥市2016年依法行政和法治政府建設考核方案的通知》, 2016年的考核工作在合肥市推進依法行政領導小組的領導下,由領導小組辦公室(市政府法制辦)負責組織實施,該文件架構了法治政府建設考核的“組合拳”模式,將《合肥指標體系》與《合肥市依法行政考核暫行辦法》《合肥市人民政府目標管理辦法》《合肥市2016年度依法行政和法治政府建設工作安排》等多項制度和規范性文件結合起來,形成一個科學、嚴謹、權威性和約束力強的考核、評價、監督體系。

(2)加大考核結果的運用,監督制約力度強。《關于印發合肥市2016年依法行政和法治政府建設考核方案的通知》關于“結果運用”的相關內容中明確規定:“市推進依法行政工作領導小組辦公室(市政府法制辦)統計匯總考核分值報市推進依法行政工作領導小組審定,并將審定后的分值按相應比例折入市政府年度目標管理考核。考核結果同時作為市政府依法行政工作表彰的依據。”“考核結果采取文件形式進行通報,通報同時抄送市紀委和市委組織部,作為領導班子和領導干部政績考核評價的重要內容。”“考核結果分為優秀、合格、不合格3個等級。其中,優秀單位必須達到90分以上,并且優秀單位比例在同類單位中不超過25%;考核總分低于70分的單位為不合格單位,由市推進依法行政工作領導小組通報批評,發出督查整改通知書,并定期進行重點跟蹤督查,督查結果報市政府;考核總分連續兩年排名末位的,由市推進依法行政工作領導小組通報批評,并抄報市政府。”

(二)不足之處

1.在內容和結構上還需進一步調整、完善。一是在《合肥指標體系》文本中,有些重要內容或與合肥經濟社會發展密切相關且能凸顯合肥特色的內容尚付闕如,如關于環保法制特別是巢湖流域水環境治理的內容沒有提到;在“保障公民權利、限制政府權力”方面還可增加更多具體內容,公眾在法治政府建設的考核評估中的知情權、參與權、表達權、監督權要予以保障;缺少關于腐敗遏制的規定;等等。二是“一級指標”中個別內容的設置應當調整、優化。如《合肥指標體系》將“政務誠信”作為一級指標(深圳、蘇州、沈陽、溫州等城市均未將“政務誠信”作為一級指標),筆者認為這是值得商榷的,“政務誠信”雖然重要,但其不屬于法治政府建設的主要指標,僅僅是與法治政府建設有一定的關聯而已,可以將“政務誠信制度機制建設”的內容列為二級或三級指標,作為一級指標是不合適的。

2.在考核方式和評分標準上,社會公眾滿意度測評分值在總分中所占比例需要進一步提高。根據袁曙宏等學者的觀點,法治政府建設指標體系由客觀指標和主觀指標綜合而成,社會公眾對法治政府建設成效的認可和滿意程度是法治政府建設指標體系中主觀指標的最重要內容。《關于印發合肥市2016年依法行政和法治政府建設考核方案的通知》規定,“年終考核分為自查、復查和網上測評三種方式。”“網上測評。通過市政風行風監督平臺、市政府法制辦網站,面向社會公眾對被考核單位進行公眾滿意度測評。網上測評按10%計入被考核單位總分。”由廣大群眾對法治政府建設進行評議,從一方面說,這是落實群眾監督權利的必然要求,從另一方面說,這也是政府履行“誰執法誰普法”義務、建設法治社會的重要途徑。鑒于公眾參與、公眾評議在法治政府和法治社會建設中作用和意義重大,筆者認為,“公眾滿意度”網上測評分值只占10%,這個比例略低,還有很大的提升空間。

三、推動合肥法治政府建設指標體系不斷完善的路徑

(一)內容上予以調整和增加

1.增加環保法制的相關內容。《法治政府建設實施綱要(2015—2020年)》提出:“牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念……政府職能切實轉變,宏觀調控、市場監管、社會管理、公共服務、環境保護等職責依法全面履行。”貫徹綠色發展理念、履行政府的環境保護等職責,就要求政府對環保法制要高度重視。對于《合肥指標體系》而言,應當有關于“加強環保法制建設、依法治理巢湖流域水環境、建設巢湖生態文明先行示范區”等方面的內容,建議修訂時在三級或二級指標中作出明確規定和要求。

2.增加一些能夠彰顯地方特色的內容。一個城市的吸引力和競爭力不僅僅體現在經濟、社會、文化、科技和交通等方面的優勢,更體現在以制度建設和民主法治建設為核心內容的政治生態以及由此決定的投資創業軟環境方面的優勢。2016年10月中國政法大學法治政府研究院發布的《中國法治政府評估報告(2016)》顯示,在被評估的100個城市中[4],合肥位居第6位*排在第1~5位的城市分別為:寧波、深圳、杭州、南京、廣州。,從縱向上看,合肥的排名呈持續上升趨勢,2013—2016年分別排在第19、15、13、6位。可以說,合肥在“十三五”時期建成全國一流法治城市的目標是完全可期待的。因此,在法治政府建設上的“合肥特色、合肥品牌、合肥形象、合肥氣派”也要大膽地亮出來、打出去。建議以后修訂時在三級指標中增加下列內容,既不會影響指標體系的框架結構的全局,又能夠體現合肥特點。第一,增加關于合肥綜合性國家科學中心、合肥物質科學研究院和國家科技創新試點城市等的科技法制以及“地方政府立法和規范性文件制度”建設方面的內容。第二,增加關于長三角城市群副中心、“一帶一路”和長江經濟帶雙節點城市的“地方政府立法和規范性文件制度”建設方面的內容。第三,增加關于國家重要的科研教育基地、現代制造業基地和綜合交通樞紐建設的“地方政府立法和規范性文件制度”建設方面的內容。

3.增加關于“腐敗遏制”的相關內容。《法治政府建設實施綱要(2015—2020年)》明確要求,“實行法治政府建設與創新政府、廉潔政府、服務型政府建設相結合。”《合肥指標體系》僅在“政務誠信”的相關內容中規定:“……依法依規將公務員個人有關事項報告、廉政記錄、相關違法違紀違約行為等信用信息納入檔案,將公務員誠信記錄作為干部考核、任用和獎懲的重要依據。”除此之外,沒有更多的關于腐敗遏制的內容。從國際上來看,“世界正義工程(簡稱WJP)法治指數作為當前唯一專門測量法治的國際指數,具有測量全面、數據新鮮、編制嚴謹、透明度高等特點”[5]。世界正義工程基于實證化的法治理論和統計指數方法論,發展出了評估法治效果的因子體系和具體變量,目前可以測量法治的9個方面:有限的政府權力、腐敗遏制、秩序與安全、基本權利、開放政府、有效監管執行、民事司法、刑事司法、非正式司法[5]。這其中的第二項就是“腐敗遏制”。雖然中國有特殊的國情,合肥也有特殊的市情,但我們認為,在協調推進“四個全面”的戰略布局之中,在依法治國、依法執政、依法行政共同推進,法治國家、法治政府、法治社會一體化建設的新任務新要求之下,包括合肥在內的一些“敢為天下先”的地方都應當大膽借鑒國際上的法治評估理念、做法和經驗,將“腐敗遏制”的內容作為法治政府建設評估和地方法治建設評估的一項重要指標。

4.將“政務誠信”及其所包含的相關內容從一級指標調整為二級或三級指標。從表1可以看出:《合肥指標體系》一級指標“政務誠信”下有兩個二級指標:基本制度健全;健全政務誠信建設機制。在兩個二級指標下有7個小項的三級指標內容*這7個小項的內容如下:“50.建立健全政務誠信建設的規章制度和信用標準體系。51.在保護國家信息安全、商業秘密和個人隱私的前提下,依法公開在行政管理中掌握的信用信息,建立有效的信息共享機制。52.在行政許可、政府采購、招標投標、勞動就業、社會保障、科研管理、干部選拔任用和管理監督、申請政府資金支持等領域,使用信用信息和信用產品,培育信用服務市場發展。53.嚴格履行向社會作出的承諾,把政務履約和守諾服務納入績效評價體系。54.完善群眾監督和輿論監督機制。55.完善政務誠信約束和問責機制。56.建立公務員誠信檔案,依法依規將公務員個人有關事項報告、廉政記錄、相關違法違紀違約行為等信用信息納入檔案,將公務員誠信記錄作為干部考核、任用和獎懲的重要依據。”,從這7個小項的內容來看,第一項屬于制度建設方面的,第二項屬于信息公開方面的,第三至第七項屬于行政監督方面的。因此,應當將“政務誠信”從一級指標中剔除,同時將其下面第三級指標的7個小項內容整合到其他一級指標的相關內容中。具體來說:將第一項調整到“制度建設”的相關內容中,將第二項調整到“信息公開”的相關內容中;將第三至第七項調整到“行政權力監督”的相關內容中去。

(二)完善“公眾滿意度測評”等主觀指標體系

法治政府是否實現,最終要由人民群眾來評定。法治政府應當是一個能讓普通百姓親身感知的法治狀態。“公眾滿意度”這一重要主觀指標,也被中國政法大學法治政府研究院等機構在其每年進行的《中國法治政府評估報告》實踐中所采用。該機構在2016年對全國100個城市的評估中,設置9項一級指標,其中反映客觀評價的一級指標共有8項,分別為“依法全面履行政府職能”“法治政府建設的組織領導”“政府制度建設”“行政決策”“行政執法”“政府信息公開”“監督與問責”“社會矛盾化解與行政爭議解決”;反映主觀評價的一級指標有1項,即“社會公眾滿意度調查”,這一指標通過在被評估城市向公眾發放調查問卷的形式得出[4]。

《中國法治政府評估報告》的研究成果和有益經驗值得借鑒。在《合肥指標體系》考核評估的主觀指標中,應當結合實際,對A類和C類考核評估對象,適當提高“公眾滿意度”網上測評分值在總分中所占比重,可以考慮按照每隔兩年上浮一次,每次提高1.5個百分點,到“十三五”末即2020年提升至15%左右。

當然,主觀指標并非僅僅體現為社會公眾對法治政府建設成效的“滿意度測評”這一項指標,還可以補充下列內容:一是“行政機關工作人員關于推進法治政府建設的意愿和傾向性”的指標,如對法治政府建設中某個問題的重要性的看法、對法治政府建設中出現的若干事物或現象的關心程度等;二是關于“法治政府價值觀念”的指標,如對法治政府建設的基本原則或基本要求的主觀感受等[2]。

(三)將考核評估結果定期向社會公開

如前文所述,合肥市目前對考核結果是“采取文件形式進行通報,通報同時抄送市紀委和市委組織部”。依筆者理解,“通報”“抄送”只是在一定范圍內公開、在小范圍內接受監督,還不能等同于“向社會公開、接受社會公眾監督”。建議將考核評估結果通過本地主流媒體(黨報黨刊或政府門戶網站)定期向社會公開。一方面是保證公眾知情權和監督權的需要,另一方面也是為了以評促建、以評促改,褒獎先進、督促后進,使行政機關及其工作人員化壓力為動力,加快法治政府建設進程。同時,中國自古有“以吏為師’的傳統,行政機關及其工作人員在法治建設上身體力行,有效發揮引領、示范和帶動作用,必定能大力推動尊法、學法、守法、用法的社會氛圍的形成和鞏固,不斷增強全民法治觀念,促進法治社會早日形成。

[1] 袁曙宏.關于構建我國法治政府指標體系的設想[J].國家行政學院學報,2006(4):12-14.

[2] 陳柳裕.法治政府建設指標體系的“袁氏模式”:樣態、異化及其反思[J].浙江社會科學,2013(12):69-77.

[3] 孟濤.論法治評估的三種類型——法治評估的一個比較視角[J].法學家,2015(3):16-31.

[4] 《中國法治政府評估報告2016》今日發布[EB/OL].(2016-10-30)[2016-11-18].http://legal.people.com.cn/n1/2016/1030/c42510-28819087.html.

[5] 孟濤.世界正義工程法治指數可借鑒[N].檢察日報,2015-06-09(3).

(責任編輯 馮 軍)

Research on the Index System of the Construction of Local Government Under the Rule by Law: Taking Hefei as an Example

MA Jun

(Party School of the CPC Hefei Municipal Committee, Hefei 230031, China)

The index system of the construction of government under the rule by law has the function of evaluation, guidance, shape, etc. To guide and promote the construction of local government and social under the rule by law through the establishment of the index system, is an effective way to achieve local rule of law and boost the rule of law in China. In early 2016, the Hefei municipal government promulgates the “Hefei index system of the construction of government under the rule by law”, which sets a quantitative assessment indicators in order to speed up the construction of the rule of law. This index system has the advantage of backwardness and distinctive characteristics. So it will play a large role in the construction of Hefei government under the rule by law and the comprehensive construction of the Hefei city under the rule by law. But the index system also has some defects, such as the content and structure, the assessment method and standard for evaluation on the public. Next, the index system needs to be modified and improved, so that it may function to a greater extent.

local government; government ruled by law; local legal system; nomocracy of China

2016-12-16 基金項目:安徽省社會科學創新發展研究課題攻關項目“地方法治建設評估體系實證分析與比較研究”(2016CX005)作者簡介:馬俊(1973—),男,安徽碭山人,中共合肥市委黨校理論研究室副主任,副教授,博士,研究方向:行政法學。

馬俊.地方法治政府建設指標體系研究——以合肥市為例[J].重慶理工大學學報(社會科學),2017(3):92-99.

format:MA Jun.Research on the Index System of the Construction of Local Government Under the Rule by Law: Taking Hefei as an Example[J].Journal of Chongqing University of Technology(Social Science),2017(3):92-99.

10.3969/j.issn.1674-8425(s).2017.03.014

D912.1

A

1674-8425(2017)03-0092-08