臨床操作技術在中職人體解剖學教學中的應用

王明鶴

摘要:人體解剖學是中職護理專業的核心基礎課程,也是基礎醫學向臨床護理醫學跨越的重要橋梁和關鍵環節。但由于人體結構龐雜,專業名詞繁多, 形態描述詳盡, 且都需要記憶, 給初次接觸醫學專業的學生帶來了較多的困難, 使學生產生畏難情緒。同時與后期臨床應用間隔時間過長,學生學完人體解剖學在后期的臨床課程中有關結構已經忘記,就會導致基礎教學和臨床應用的脫節。為了加強學生的記憶,提高教學質量,更好的培養實用型護理人才,我們嘗試在解剖學教學的過程中直接引入臨床操作技術。

關鍵詞:臨床操作技術 人體解剖學

人體解剖學是中職護理專業的核心基礎課程,也是基礎醫學向臨床護理醫學跨越的重要橋梁和關鍵環節。但由于人體結構龐雜,專業名詞繁多, 形態描述詳盡, 且都需要記憶, 給初次接觸醫學專業的學生帶來了較多的困難, 使學生產生畏難情緒。同時與后期臨床應用間隔時間過長,學生學完解剖學在后期的臨床課程中有關結構已經忘記,就會導致基礎教學和臨床應用的脫節。為了加強學生的記憶,提高教學質量,更好的培養實用型護理人才,我們嘗試在人體解剖學教學的過程中直接引入臨床常用的護理技術。我校解剖教研室2015年開始,首先將食管插管術直接引入消化系統教學中,并與傳統的解剖學教學做一比較,取得了一定成效,現報告如下,以期為提高解剖學教學質量、效果提供參考依據。

一、研究對象和方法

(一)研究對象

以我校201級三年制中職護生124名學生為研究對象。護理1班60名學生為對照組,2班的64名學生為實驗組。一般資料無差異,具有可比性。

(二)研究方法

對照組采用傳統教學模式授課,即老師在講臺上結合PPT、掛圖講解消化系統(消化管和消化腺),學生在下面聽,理論課后觀察實驗標本。實驗組的教學在傳統教學模式中加入食管插管術的操作過程及注意事項,理論課后再在實驗標本講解重要結構以及臨床應用。

(三)教學效果評價

消化系統學完后進行綜合考核,采用試卷考核和問卷調查方式進行教學效果的評估。統計學分析采用SPSS13.0統計軟件對結果進行統計學分析,兩組學生的成績比較采用成組設計t檢驗。課程結束后給實驗組學生發放問卷調查表,其包括提高學習興趣等6項內容評價應用3Dbody虛擬仿真系統的實際效果,采用不記名的問卷方式。

二、結果

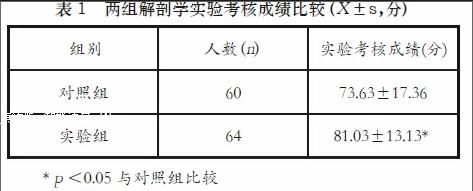

(一)兩組護生期末實驗考核成績比較

經統計學處理,兩組成績差異有統計學意義,實驗組學生應用開放式系統結合PBL教學效果顯著。

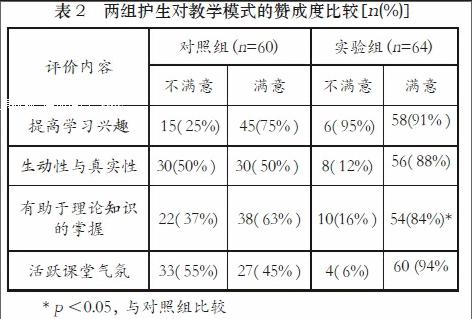

(二)問卷調查

采用自行設計的教學評價表,共6個項目,學生匿名填寫,共發放124份,回收124份,有效率為100%。調查內容與結果見表2。

調查和座談后發現,實驗組學生對將臨床操作技術直接引入解剖學教學充滿了興趣和新鮮感,而且學習學習積極性也明顯高于對照組。新的教學模式能夠使枯燥無味的解剖學基礎教學與臨床應用結合起來,能充分發揮學生學習的主觀能動性。

三、討論

傳統的教學模式很少考慮學生的理解及承受能力,經常出現某些教師在課堂上將知識“滿堂灌”的教學方式,缺乏應有的師生互動。這只會使得學生出現厭學情緒,造成教學質量下滑。也使基礎醫學教學和臨床應用嚴重的脫節。將臨床操作技術引入人體解剖學教學中,使人體解剖學教學與臨床護理有機地結合起來,解決了基礎醫學教學和臨床應用嚴重的脫節的問題,為“貼近臨床、貼近患者、貼近社會”的教育開創了新的模式。通過近兩年的教學實踐,學生普遍反映提高了學習興趣和積極性,開闊了視野,培養了臨床實踐操作能力,提高了學生分析問題解決問題的能力。

參考文獻:

[1]李金蓮,張富興,李輝等.素質教育應用于解剖學教學中的幾點體會[J].基礎醫學教育,2011,(02).

(作者單位:鄭州市衛生學校)